هرب عدد كبير من المبدعين العرب إلى فضاء الحرية، بعيدا عن الكبت والرضوخ، آملين في تحقيق أحلامهم في بيئات تهييء لهم الحد الأدنى من التعبير والانطلاق، منتشرين في أوروبا وأمريكا اللاتينية، متخذين لأنفسهم أوطانًا جديدة بالجسد فقط، ممتلئين بالحنين والشوق إلى وطنهم الأم، وهو ما يظهر جليًا خلال أعمالهم الابداعية المختلفة، وكان لا بد أن يحمل هؤلاء المهاجرون – إلى الضفاف الأخرى بدل الأمتعة أمانيهم وثقافاتهم وأحلامهم الواسعة التي لا ضفاف لها، مبشرين بالتعايش والتسامح ونشر حوار الحضارات، الشيء الذي حدا بالرئيس الأمريكي روزفلت إلى مخاطبة جبران خليل جبران بتعبير معبر: «أنت أول عاصفة انطلقت من الشرق واكتسحت الغرب، ولكنها لم تحمل إلى شواطئنا إلا الزهور».

أزمة التصنيف

يقول الروائي والمترجم والأكاديمي أشرف الصباغ، من الصعب الآن وضع توصيفات لما كان يسمى في السابق بـ «أدب المهجر»، لأن التطور وخاصة في مرحلة ما بعد الحداثة، هدم أو أزال الكثير من المعايير القديمة التي كانت تحكم «أدب المهجر» أو الإبداع خارج الوطن، يصعب علينا تصنيف الأدب بين «أدب الداخل» و«أدب الخارج» أو «أدب المهجر».

الروائي أشرف الصباغ

كما أن هذا التصنيف قد يظلم أدباء كبار منهم المصري آلبير قصيري، الذي عاش حياته في فرنسا، وكتب باللغة الفرنسية، فمن غير الممكن أن نصف أدبه بأنه أدب مهجر، وقد يظلم كاتبا مثل رؤوف مسعد، أو كل روائيينا وشعرائنا الذي غادروا مصر في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، وأنا من ضمنهم، إنهم يعيشون في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وبعض الدول الاسكندنافية وكندا وأمريكا، يبدعون بشكل نوعي وملموس.

ومن الصعب أن يكونوا «أدباء مهجر» أو أن يكون أدبهم «أدب مهجر» أو «أدب منفى»، قد تنشأ تيارات ونزعات نقدية مختلفة مثل «أدب الاغتراب» وهو لم يعد مقصورًا على الأدباء في الخارج بل أيضًا هناك «أدب اغتراب» في الداخل.

وإذا كان ما بعد الحداثة قد هدم وأزال ما يسمى بأدب المهجر، فإن ثورة الاتصالات والمنجز العلمي التقني في عالم الاتصال والتواصل، أنهى تماما مرحلة «أدب المهجر» و«أدب المنفى» وقضى على كل المفاهيم المرتبطة بهما والقواعد التي كانت تحاول تحديدهما، يبدو أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى مفاهيم وتوصيفات وتعريفات جديدة أكثر دقة وأكثر اتساقا مع جوهر الكتابة وشكلها في السنوات الأخيرة بشكل عام، وبالذات في ما يتعلق بالكتابة خارج الوطن، هذا إذا كان قد بقى مفهوم «الوطن» كما هو بشكله القديم والكلاسيكي.

عن الغربة والهجرة وما بينهما

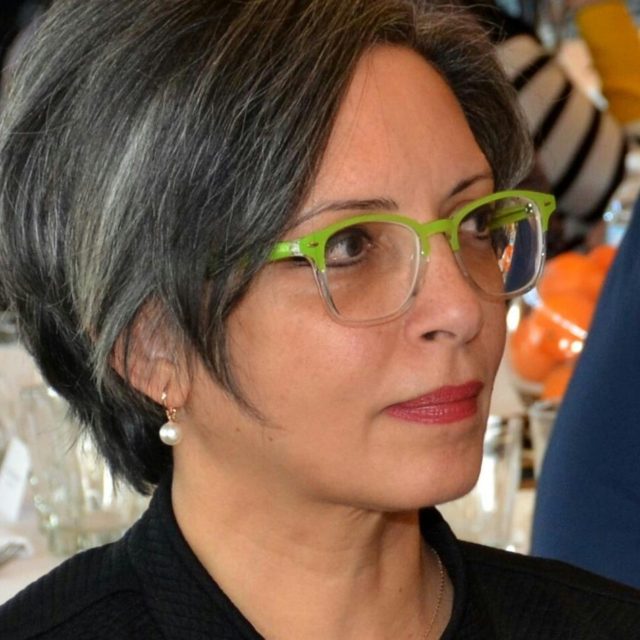

تلفت الروائية مي التلمساني، إلى أن التجربة محل تقييم وإعادة تقييم بشكل مستمر، تعودت على الرحلة والترحل، الغربة والاستغراب، أصبح الأمر روتينيا إلى حد بعيد، مع بعض التحولات المرتبطة بالعمل والأسرة، رحلة الصيف من كندا لمصر كل عام، تحولت لرحلة شتوية، هربا من الثلوج ومن الجليد.

الروائية مي التلمساني

الولدان، شهاب وزياد، يقيمان في مدن بعيدة، والشتاء أصبح أكثر قسوة بدونهما، نقضي الكريسماس معا في بيت الأسرة بأوتاوا، ولا ينتصف فبراير إلا وأكون في طائرة، في مقهى بوسط القاهرة، على شاطئ البحر الأحمر، في عزبة النخيل، تحت الشمس، في غمرة الضوء، في حضن الأهل والأصحاب، محاطة بالروائح الأليفة والابتسامات المطمئنة وذكريات الطفولة السعيدة، محاصرة أيضا بعوادم السيارات، وزحام البشر، وضغط المناخ السياسي،

اقرأ أيضا:

الناقد المغربي سعيد يقطين: ما أكثر الروائيين العرب.. وما أقل الروايات.. ونتعاطى السجالات لا الأفكار via @aswatonline https://t.co/uZsp5LwDp2

— أصوات Aswat (@aswatonline) August 4, 2019

وتضيف «التلمساني»، منذ عشر سنوات بالتمام، نشرت كتاب «للجنة سور» عن هنا وهناك، عن الرحلة والاستغراب، كانت التجربة في منتصفها مقارنة باليوم، كتبت عن السنوات العشر الأولى للهجرة، ربما آن الأوان لاستكمال ما بدأت بسلسلة يوميات جديدة عن السنوات العشر التالية، حدثت ثورة مصر العظيمة في يناير 2011، وكأني كنت أتمناها وأنتظرها بين دفتي كتاب «للجنة سور»، أعادت بعض الأمل المستلب فيما نسميه بلغة المغتربين بالوطن الأم،

وهل غاب الأمل أبدا؟ وكيف كانت ستكون حياتي في الغربة لو لم يخايلني الوعد بالعودة النهائية لمصر؟ لست إذن في منفى، ولم يطرأ على بالي مفهوم المنفى، إلا من باب الجدل الأكاديمي، مهاجرة؟ نعم، في حال بين الترحل والاستغراب؟ لا شك! الاستغراب هو تلك الغربة الاختيارية، التي لا يتحمل أساها أحد غيري، أعرف أني اخترت البقاء في كندا على أمل العودة لمصر، واخترت الهجرة من مصر على أمل الاستقرار في كندا، وبين البينين، راحت مني راحة البال.

بين البينين، فقدت الشعور بالانتماء لبيت واحد، فقد جاوزت بيوتي العشرة في كندا ومثلها أو أقل في القاهرة، يسميني زميلي في العمل «النحلة»، أجيبه بابتسامة، ليته يعرف أن التنقل بين مكاتب الجامعة أهون أشكال التنقل في مساري الشخصي، هل تغير شيء في نظرتي للغربة منذ نشرت «للجنة سور»؟ قامت الثورة، وشاركت قدر طاقتي، وآمنت بالمطالب، وتمنيت تحقيق مدنية الدولة، ولم تتحقق أمنياتي، لكني سعيت، رحت وجئت، هتفت وانسحبت، كتبت ولزمت الصمت، ثم عدت لأكتب من جديد، لا مفر من الأمل.

أدرك دائمًا أنه لا جنة هنا ولا جنة هناك، لم يتغير هذا الحدس، لكن ثمة جديد في تجربة الغربة في علاقتها بالثورة، البحث عن جنة شخصية، هناء العيش وراحة البال التي يسعى إليها المهاجرون والمغتربون، هذا البحث لم يعد ذاتيا خالصا.

وتؤكد «التلمساني»، على أن تجربة الغربة فتحت مجالا للتفكير في علاقة الفرد بالجماعة، انخراط الفرد في جماعة، في كندا، أنا مواطنة مهاجرة، مطالب ثورة يناير بلا استثناء هي بالنسبة لي حقوق مكتسبة، يكفلها القانون، في مصر، علاقتي بالجماعة علاقة تاريخية تستند إلى قيم ثقافية متشابهة وتراث من المطالب (والذكريات) المشتركة، أظل بالعقل كندية وبالروح مصرية، يتبدل مفهوم الجنة من حين إلى حين، الجنة على الأرض في وجود آخرين يشبهونني وفي غيابهم، تلك التي صنعها آخرون وتلك التي أحلم بالمشاركة في صنعها.

الكتابة وقدر الاغتراب

تحت عنوان «الكتابة وقدر الاغتراب»، يقول الروائي والطبيب المصري أسامة علام: يبدو أنه لم يكن لدى الكثير لمواجهة قرار الرحيل، حلم الطفولة العصى على الفهم أو التفسير، تماما كالطيور المهاجرة وأسماك السلامون فى رحلاتها القدرية المكتوبة فى جيناتها، أعتقد الآن أننى سافرت أكثر من اللازم، فرنسا وكندا وأخيرًا أمريكا، من المضحك الآن الاعتقاد بأننى صاحب القرار فى أى من رحلات البحث عن لقمة العيش وإرضاء الطموح المرضى اللعين، وكأننى أطارد أشباح حكاياتى التى لابد من كتابتها، نداهة الغربة لا تكف عن التلويح بشخوص روايات يجب عليّ الحديث عنها، وفى كل محطة أتمنى أن تكون الأخيرة، تنفتح لى عوالم أساطير البشر، فلا أكف عن الركض كطفل ملول، يطارد لعبة فيترك ما فى يديه من لعب.

الروائي أسامة علام

وعن كل المدن التى عاشت فى جسدى كتبت، وكأن عمرى فصول كتاب سمى بأسماء المدن التى سكنتها، صادقت الكثير من البشر الطيبين والأشرار، لكن أصدقائى الدائمين كانوا الثلاثة الذين لا أعرفنى بدونهم، جسدى الذى انهكته فى الترحال، المقاهى التى لا أعرف المدن بدونها، وجهاز الكمبيوتر الذى أكتب عليه اسئلتى، كمرتحل يعيش رواية ضخمة، لايتوقف عن الاندهاش ولا الحركة التى لن تنتهى إلا بموته، دخلت مئات البيوت ونمت على مئات الأسرة، وفى كل منامة حلم ومع كل حلم قصة، حتى أصبحت أسماء الشوارع تختلط فى ذهنى كالمدن والحكايات.

وسط كل هذا الضجيج أكتب كى أهرب من الجنون الحتمى، لا أفهم المصطلح الضبابى عن الكتابة المهجرية وكتاب المهجر، أؤمن فقط بأن الكتابة محاولة مستديمة للفهم والتصالح مع القدر، أن أعيد صياغة الواقع بالطريقة التى تسمح لى بفهمه، فالبشر معذبون بالجهل ومعذبون أيضا بالمعرفة، الكتابة تخلق لروحى احساسا ما بالسعادة، تسحبنى إلى منطقة أمان ولو رمادية.

أعرف كل ما أجهله استنادا إلى عالمى الخاص على غرابته، فلا شيء مستحيل فى الكتابة، حتى الخواجات الذين أعيش بينهم يمكن سحبهم إلى منطق ثقافتى الخاصة، والكتابة عنهم من زاوية روحى، بعد أن أفهمتنى تجربتي المربكة مع الاغتراب والمدن، أن الكتابة الجيدة هى ما تصالحنى على عالمى الجديد، وتجعلنى أكثر قدرة على مواصلة السفر.

ماذا أضاف لنا المهجر؟

يقول الروائي العراقي محمد حياوي: لعل السؤال هو ماذا أضاف لنا المهجر ككتاب وماذا أخذ منا؟ وهل اندماج ثقافتين ولغة أخرى في التركيبة النفسية للكاتب، قد يثرى تجربته أم ينتقص منها؟ الجواب بالتأكيد سيكون إيجابيًا، لجهة توفر المناخ المناسب للكاتب منا نفسيًا لكي ينتج ويبدع ويواصل مشروعه الثقافي، كما أن القراءة بلغة أخرى غير العربية ستمكنه من الإطلاع على تجارب الثقافات والشعوب المختلفة الأخرى، بطريقة أ فضل كثيرا مما لو قرأها مترجمة بالعربية، وعلى سبيل المثال، عندما قرأت أليف شافاق بالهولندية، اكتشفت أن الترجمة العربية لم توصل لي أكثر من خمسين بالمائة من السحر الذي انطوت عليه كتاباتها، وهذا ناجم عن اختلاف الذائقة والثقافة، وليس بالضرورة عن خلل في الترجمة، لكن من جهة أخرى فإن المهجر قد سلب منّا بطريقة أو بأخرى حاضنتنا المخيلاتية إن جاز القول، فما زلت غير قادر على الكتابة عن الحياة في الغرب، على الرغم من مرور أكثر من 25 سنة على هجرتي.

الروائي محمد حياوي

مشيرًا إلى أن ذلك يعود لأن المجتمعات الغربية، المستقرة نفسيًا واجتماعيًا، تفتقر إلى التناقض الحادّ الذي هو وقود الكتابة، لاسيّما الروائية منها، وما زلت حتى الآن أستقي موضوعاتي من حاضنتي السابقة في العراق والعالم العربي الملئ بالتناقضات والصراعات.

إعادة النظر فى المصطلح

ويؤكد الروائي السوري هوشنك أوسى أنه رغم التطوّرات والتغييرات والتبدّلات التي شهدها العالم، سواء في أنماط المعيشة والتفكير، وانعكاس ذلك على تغيّر أنماط وأدوات وطرائق التعبير عن الذات الفرديّة والجمعيّة، والرؤى والنظريّات النقديّة التي تناولت هذه التحوّلات بالتحليل والشروح، رغم كل ذلك، ما زالت حركة النقد في العالم العربي تعيد طرح الأسئلة ذاتها عن «أدب المهجر» أو «أدب الشتات»، في إطار إعادة انتاج نفس المفاهيم بنفس الصيغة التي كان متعارفا عليها منذ نحو قرن تقريبًا.

الروائي هوشنك أوسي

ومعلوم أن «أدب المهجر»، يوصف به ما كتبه شعراء وأدباء عرب عاشوا خارج بلدانهم ما بين 1870 و1900، وأسسوا هناك جمعيات وروابط وأندية ثقافيّة تهدف إلى تنظيم وتعزيز العلاقة بين أولئك الكتّاب والأدباء، وبعيدًا عن ذكر لوائح أو قوائم بأسماء أدباء وأديبات المهجر، ونتاجاتهم الإبداعيّة، وخصائص تلك النتاجات والقواسم المشتركة بينها، وكل هذه التفاصيل والمعلومات التي يمكن أن يحصل عليها أيّ قارئ أو كاتب أو باحث بسهولة، ألم يعد من الضروري أن يعيد النقد في العالم العربي النظر في مفهوم «أدب المهجر»؟ وهل بقي شيء اسمه «أدب المهجر» ما شبه انعدام للحدود بين الأدب والمهجر، وتحوّل المهجر وطنًا، والوطن مهجرًا؟!

اقرأ أيضا:

بعد حصولها على جائزة يوسف زيدان تيسير النجار: أعيش بالكتابة.. ولا شىء يعوضنى عنها via @aswatonline https://t.co/uLA9kmWJUi

— أصوات Aswat (@aswatonline) August 3, 2019

ذلك أن مفهوم الوطن والنوستالجيا التي تعبّر عن نفسها في الناتج الإبداعي الأدبي، لم يعد بذلك المفهوم كما كان في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بخاصّة بعد ثورة المعلوماتيّة ووسائل التواصل الاجتماعي، زد على هذا وذاك، ماذا يمكن أن نسمّي نتاج كاتب، يشعر بالاغتراب في وطنه، ويعاني القمع والذلّ وهدر الكرامة وانعدام الحريّة في بلده، ويهجو حاله وحال بلده، بالضد من البيت الشعري: «بلادي وإن جارت عليّ عزيزةٌ».. ويتمنّى الفرار أو الفكاك من هذه الحالة، ولا يجد إلى ذلك سبيلا؟ وماذا يمكن أن نسمّي نتاج كاتب وأديب، منحته الغربة ما كان محرومًا منه في الوطن، على صعيد الأمان والحريّة والحياة الكريمة، وفرص العمل والتعليم والصحّة… إلخ؟

بالتوازي مع الأسئلة السالفة، وآمل ان يساعدني النقّاد في البحث عن الإجابة على هذا التساؤل: هل مفهوم «أدب المهجر»، كان وما زال موجودا مثلا لدى الأرمن الذين أجبروا على ترك ديارهم والهجرة إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، وأبدعوا هناك شعراً ونثراً؟! وينسحب السؤال على أدب ونتاج الأدباء اليهود في ألمانيا وأوروبا الشرقيّة وروسيا، قبل وأثناء وبعد الحرب العالميّة الثانيّة؟

والحال تلك، إذا كتب أدباء سوريون يعيشون في مصر أو المغرب أو لبنان أو العراق..، هل يمكن اعتبار أدبهم «أدب مهجر»؟ وبالعودة إلى الفترة الأمويّة والعبّاسية، وقياسًا على خصائص «أدب المهجر»، يجب اعتبار نتاج شعراء اليمن والحجاز الذين كانوا يعيشون في العراق والشام، واعتبار شعراء العراق والشام الذين كانوا يعيشون في الأندلس، وحنينهم إلى الوطن، والبكاء على الأطلال، ورثاء الماضي والتغنّي به…إلخ، على أنه «أدب مهجر».

شخصيّاً، لا أميل إلى هذه التسمية، وأرى أنه بات من الضرورى إعادة النظر في الكثير من التوصيفات الأدبيّة ذات المنحى النقدي، على سبيل الذكر لا الحصر: «أدب المهجر»، «الشعر ديوان العرب».. إلخ، ذلك أن ما كان يبرر أو يجيز هكذا تسميات أو توصيفات، لم يعد واقعاً وجائزاً حاليّاً وعليه، من المفترض أن تجترح حركة النقد توصيفات وتسميات جديدة للأدب المكتوب في المهاجر أو الأوطان الجديدة، وإن بقي الحال على ما هو عليه، أي كاتب تتم دعوته إلى إقامة إبداعيّة في أوروبا أو أمريكا لمدّة شهر أو شهرين أو سنة، وسيكون منتوجه الأدبي في هذه الفترة، «أدب مهجر».

أعتقد أن الأمر يتعلّق بسؤال الإبداع ومنسوبه في النتاج المكتوب، سواء أكان في الوطن أو خارجه، فلا تفضيل لما هو مكتوب في الوطن على ما هو مكتوب في المهجر أو العكس، إلاّ بكميّة ونسبة الإبداع، وجودة النصّ، بصرف النظر عن ثنائية «وطن- مهجر».

وهنا، ليس في وسعي أطلاق أحكام، بقدر ما أحاول إثارة أسئلة، ربما تدفع ببعض النقّاد نحو محاولة الإجابة، عبر دراسات وبحوث نقديّة، تحرر الفعل الابداعي المكتوب خارج الأوطان من تلك الحمولة النقديّة التقليديّة التي ربما تجاوزها الزمن وتحوّلات الأمكنة، وتداخل الحيوات بين «الأوطان – المَهاجر» و«المَهاجر – الأوطان».