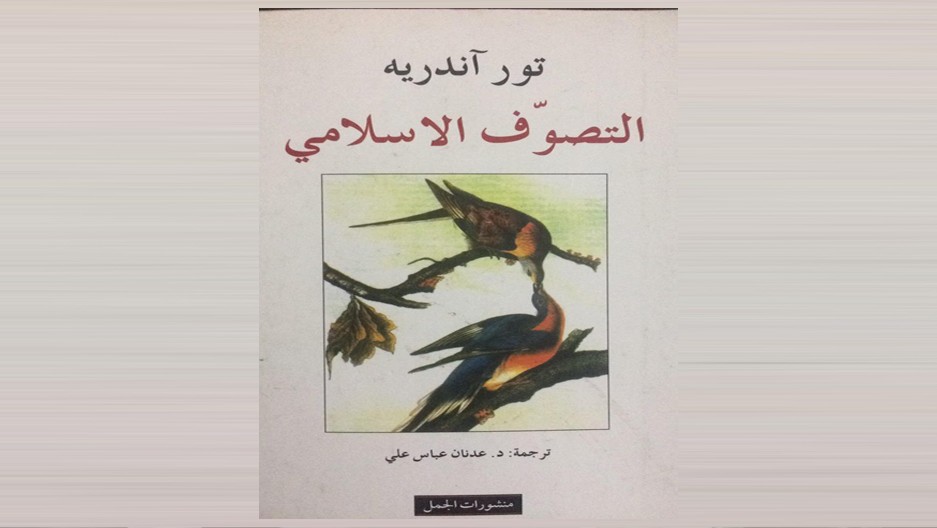

لا يمكن أن نصف تور آندريه، صاحب كتاب التصوف الإسلامي، بأنه تجنى على الإسلام مثله مثل مستشرقين كثر، لكنه ذهب لاعتبار أن المسلمين تأثروا بالنزعة الرهبانية في المسيحية، مستشهدا بالعديد من الروايات التي وردت في كتب التراث ليدلل بها على صدقية أطروحته تلك.

بدا أندريه أنه يلوي عنق النصوص التراثية ليوظفها في خدمة نظريته، متغاضيا عن النص القرآني وسلوك المسلمين الأوائل وسلفهم وخلفهم، الذي يضج بأخلاق الزهد والتعفف، لكن بالمنظور الإسلامي المتمايز والبعيد عن نهج الرهبانية المسيحية بخطوات بل بأميال.

انتبه المترجم عدنان عباس علي، في مقدمته للكتاب، بانحرافات المؤلف وحيدته عن الخط المنهجي والعلمي، في مساحات عدة، فيلفت إلى أن المؤلف استطاع، لاسيما وأنه هو نفسه أب كنسي يؤمن بالوحي، أن يبتعد عن النعرة العلمية التي تمسح بها غالبية المستشرقين عند دراسة الفكر الإسلامي، والقائمة على ميلهم لاتباع مناهج وطرق مادية، هادفين من ذلك إلى القول بأن القرآن الكريم هو حصيلة الإبداع الشخصي للرسول الكريم. نعم ابتعد المؤلف حقا عن هذه النعرة، إلا أنه راح ينشد ضالته في الأثر الخارجي على نشوء الفكر الإسلامي، فبدا له هذا الأثر في المسيحية، وبالتالي ما كان بإمكانه والحالة هذه أن يتعامل مع الإسلام كدين نشأ من مصدر قبلي وهو الوحي الإلهي بل رأى فيه فرعا من فروع المسيحية.

لا بأس إذن أن يكون هناك ثمة تشابه بين الإسلام والمسيحية في بعض الجوانب، وما جاء الإسلام لكي يفند أو ينقض هذه الديانة أو تلك، إنما جاء لكي يتم الله به رسالته التي بدأت بالديانات السماوية الأخرى. من هنا، فإن أوجه الشبه بين الإسلام والمسيحية، في بعض الجوانب ظاهرة بديهية، ومن هذا المنظور فإنه أمر ضروري، لا أن يكون هناك تشابه في بعض الجوانب فحسب، بل وأن يكون هناك تطابق في هذا الجانب أو ذاك “وفق عدنان”.

جاء الإسلام ليحض على تبني خط وسط بين الإغراق في الدنيوية وعدم تحبيذ الرهبانية وإن أبدى احترامه لها (ثُمَّ قَفَّيْنَا على آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ).

في تفسير هذه الآية يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: وقد أباح الإسلام أيضا الترهُّب والانقطاع للعبادة، لكن شريطة أن تكون في جَلْوة يعني: بين الناس، لا تعتزل حركة الحياة، إنما تعبَّد الله في كل حركة من حركات حياتك، وتجعل الله تعالى دائما في بالك ونُصْب عينيك في كُلّ ما تأتي، وفي كل ماتدَع.

تور آندريه

تبدو نظرية آندريه مرتبكة إذ يقول: يمكننا الافتراض أنه عندما يرد في الأدبيات الزهدية المسيحية ذكر لحديث بين مؤمن وراهب، فإن المقصود بالراهب هنا زاهد مسيحي، ومن الطبيعي أن يكون هذا أمرا مؤكدا لا سيما إذا كان المعنى في كنيسة أو دير أو صومعة لزاهد، أما بالنسبة للمتزهدين المسلمين فإنهم لم يسكنوا، في الحالات العامة، صوامع قائمة بذاتها، كما يفعل المتقشفون النصارى (… صومعة الرجل المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره) وانسجاما مع هذا الرأي شيد بعض الزهاد في مراحل الإسلام الأولى، في دورهم الخاصة، صومعة أو مكانا تحت الأرض حتى يستطيعوا أن يحيوا من وقت لآخر حياة زهدية وكأنهم زهاد هواة.

لكن في مواضع أخرى يبدو آندريه ناقدا للنصوص التي ينقلها ليعزز من فرضيته، فيقول: مما تجدر الإشارة إليه أن المحاورات والأحاديث (التي دارت بين الرهبان والزهاد المسلمين) والتي نقلت لنا، لا تستشهد بقواعد ومبادئ الإسلام ولا تقتبس من آيات القرآن أو ما شابه ذلك أبدا، فالحالة العامة هي أن المسلم هو الذي يذهب إلى الراهب طالبا منه نصيحة أو موعظة، وأن النصيحة أو الموعظة التي يقدمها هذا ليست سوى إرشادات عامة عن الحياة الباطنية وعن الطريق إلى الله تعالى. وللتدليل على ما يقول اختار مثالا واحدا من بين أمثلة كثيرة يرجع تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي: ( قال عبدالواحد بن زيد: مررت براهب فقلت له: يا راهب لقد أعجبتك الوحدة، فقال: يا هذا لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسك، الوحدة رأس العبادة، فقلت: يا راهب ما أقل ما تجده في الوحدة؟ قال: الراحة من مداراة الناس والسلامة من شرهم. قلت: يا راهب متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله تعالى؟ قال: إذا صفا الود وخلصت المعاملة، قلت: ومتى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحدا في الطاعة).

إلا أنه يعود ليدعم نظريته في مواضع أخرى كي يثبت أن هناك روابطا بين الرهبانية والتصوف: أما فيما يتعلق بالعقيدة وطريقة تأدية الشعائر والفروض فالمؤمن المسلم ليس بحاجة للإرشاد، فعنده كتاب الإسلام المقدس وسنة الرسول، ولكن بالنسبة إلى تعلم طرق الحياة الزهدية، ليس ثمة شك في أن إرشادات الرهبان كانت أحيانا أمرا نافعا له، فمالك بن دينار لا يأنف من أن يتعلم من الرهبان النصارى وإن كان هو نفسه يسمى راهب العرب، فهو يقول: (… رأيت جبلا عليه راهب، فناديت فقلت يا راهب أفدني شيئا مما تزهدني به في الدنيا، قال: أو لست صاحب قرآن وفرقان؟ قلت: بلى، ولكني أحب أن تفيدني من عندك شيئا أزهد به في الدنيا، قال: إن استطعت أن تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد فافعل).

يعود الكاتب ليؤكد على أن هذه الحوارات لا تشتمل في الواقع على شيء لم يكن في مستطاع مؤمن متقشف (مسلم) أن يتوصل إليه بنفسه، وثمة احتمال بأن كثيرا من هذه اللقاءات كان محض الاختلاق، فمؤلفو كتب الإرشاد الإسلامية غالبا ما يستخدمون أسلوبا أدبيا خاصا من أجل إعطاء نصائحهم وتحذيراتهم أهمية أكبر، تماما كما يستخدم المرشدون والروحانيون عندنا الأقصوصة والنوادر، التي لا تؤخذ لا من قبل الخطيب ولا من قبل السامع مأخذ الجد من حيث مدى احتمال صدقها. ولدى الشرقي تشوف وميل خاص إلى الشيء الرومانسي الذي يأسر القلب ويبهج الروح بألوانه الزاهية فهنا مثلا مؤمن يسيح في البراري والوديان قد غمرته ظلمة الليل الدامس، وهناك فتاة في ميعة الصبا داهمتها وهي بعيدة عن الأهل والعشير، زوبعة عاصفة هوجاء، فخفق لها قلبها وارتعدت فرائصها، أو هو رجل كهل بلغ أرذل العمر يخرج من الخرائب والأطلال وقد تهدل حاجباه فعاقا بصره ولم ترحمه نوائب الزمن فيبس جلده وغدا كأنه من جلد البقر، أو في مدينة كبيرة ازدحم فيها الناس حتى اختلط الحابل بالنابل، يقابل أحدهم عبدا اعتقد الناس أنه فقد عقله، فراح يتصرف وكأنه فقد عقله فعلا. وهكذا يكون في الإمكان تقديم الإرشادات والمواعظ التي كان المرء يريد أن يقولها لمثل هذه الحالات، وثمة احتمال هو أن الزاهد المسيحي كان يجسد الشخصية الغامضة المبهمة المنطوية على الأسرار، والخلابة في نفس الوقت، بحيث يصبح مناسبا اقتحام الموضوع.

بيد أن تور يرى أن المحاورات لا يقصد منها دائما نصائح عامة شاملة من مستودع التصوف الإسلامي فقط، ففي سياقها كثيرا ما يقول الراهب أمورا لم تنقل عنه بصورة دقيقة، بل بصورة مشوهة ومساءة الفهم وتفصح عن ملامح نصرانية صرفة: ( … قلت لراهب في دير حرملة وأشرف علي من صومعته: يا راهب ما اسمك؟ قال: جريج، قلت ما يحبسك في هذه الصومعة؟ قال: حبست فيها عن شهوات الدنيا قلت: أما كان يستقيم أن تذهب معنا ها هنا في الأرض وتمتع نفسك الشهوات؟ قال هيهات، هذا الذي تصف أنت قوة وأنا ضعف، فحلت بين نفسي وبينها، قلت: ولم تفعل ذلك؟ قال: نجد في كتبنا أن بدنه وإن أعراه وأسهره نازع الروح إلى الموضع الذي خرج منه، فلم يكن شيء أحب إليه من الدنيا)… إن هذه هي -ولو بصورة تقريبية- الغاية الأساسية من تقشف الرهبان النصارى: فالروح حبيسة الجسد وهي تستعيد حريتها بنفس القدر الذي يهزل الجسد “وفق الكاتب”.

يصل الكاتب إلى استنتاج أن المحاورات بين المسلمين من جهة والرهبان النصارى من جهة أخرى لا تخلو من المصداقية ومهما يكن من أمر فأنها تشهد على أن الزهاد المسلمين قد تعلموا في القرون الأولى من التعبد الزهدي المسيحي.

فالمؤمنون المسلمون حاولوا تبرير أواصر القرابة الفكرية التي شعر بها الزهاد المسلمون تجاه المتقشفين النصارى من جهة، والتطابق الحقيقي في نمط الحياة والتعاليم من جهة أخرى بقولهم بأن المتقشفين النصارى ليسوا في حقيقة الأمر إلا بقايا جماعة عيسى الأولى، حافظوا على دينهم السوي من دون تحريف، وبالتالي فلا غرابة أن يكونوا على اتفاق تام مع ما جاء به كتاب الإسلام المقدس.

ينقل تور عن الترمذي الذي يصفه بالصوفي رواية عن ابن عباس الذي يقول: إن التقشف نشأ بعد وفاة عيسي عندما حرف ملوك غاشمون جائرون الإنجيل مما حدا ببعض المسيحيين من ذوي الجرأة والشجاعة إلى مقاومة هذه المغامرات والتأكيد على أن: من لا يؤمن بما أنزل الله فهو كافر.

وعندما وجه أبو بكر جيوشه إلى الشام أصدر على ما يذكر أمره التالي مكررا إياه عدة مرات: ( ستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له.. وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فأخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعوا باسم الله ).

وهؤلاء الرهبان الذين حلقوا شعر رؤوسهم ولم يبقوا إلا على الجزء الذي ينبت على هامة الرأس بحيث صارت وكأنها أكاليل على هاماتهم، هم أولئك الذين لم يحتملوا العيش في عزلة ووحدة، بل فضلوا عليها الفرار من صوامعهم، مقدمين بذلك الدليل على أنهم أبناء الشياطين فلا رحمة معهم ولا رأفة “وفق الكاتب”.