لم يرد الله لمحمد عبده أن يكون حافظًا كارها لما حفظ، بل ألقى في طريقه الشيخ العجوز درويش، حتى يلقنه درسا في الفهم والعرفان، فيتحول إلى فقيه عارف جريء.

يسأل الفتى محمد شيخه درويش: ما وردكم الذي يتلى في الخلوات أو عقب الصلوات فقال: لا ورد لنا سوى القرآن، تقرأ بعد كل صلاة أربعة أرباع مع الفهم والتدبر، قلت: إني لا أفهم القرآن ولم أتعلم شيئا.

حاول كثير من الإسلاميين أن يلصق تهمة العلمانية والتجديف بالإمام الذي يتجلى حبه للإسلام واضحا في مسار حياته منذ اللحظة الأولى، لكنهم لن يروا ذلك أبدا، فلا تجتمع مدرسة الفهم والإدراك بمدارس التقليد والجمود في طريق واحد.

في عالم الروح

لم ييأس الشيخ من الغلام، كأنه كان يرى فيه علامات النجابة، وإرهاصات الإمامة تلوح فوق جبهته.. قاله له: اقرأ معك، ويكفيك أن تفهم الجملة، وببركتها يفيض الله عليك بالتفصيل، وإذا خلوت فاذكر الله- على طريقة بينها له.

يقول الإمام: «أخذت أعمل على ما قال من اليوم الثامن، فلم تمض علي بضعة أيام إلا وقد رأيتني أطير بنفسي في عالم آخر غير الذي كنت أعهد، واتسع لي ما كان ضيقًا، وصغر عندي من الدنيا ما كان كبيرًا وعظم عندي ما كان صغيرا من أمر العرفان والنزوع بالنفس إلى جانب القدس .. وتفرقت عني جميع الهموم، ولم يبق لي إلا هم واحد وهو أن أكون كامل المعرفة، كامل أدب النفس، ولم أجد إمامًا يرشدني إلى ما وجهت إليه نفسي إلا ذلك الشيخ الذي أخرجني في بضعة أيام من سجن الجهل إلي فضاء المعرفة، ومن قيود التقليد إلى إطلاق التوحيد, هذا هو الأثر الذي وجدته في نفسي من صحبة أحد أقاربي، وهو الشيخ درويش خضر، من أهل كُنيسة أورين من مديرية البحيرة، وهو مفتاح سعادتي إن كانت لي سعادة في هذه الدنيا، وهو الذي رد لي ما كان غاب من غريزتي، وكشف لي ما كان خفي عني مما أودع في فطرتي».

في ساحة الدرس

ذهب إلى طنطا، وكان ذلك قرب آخر السنة الدراسية، لكنه ذهب هذه المرة بروح جديدة، ومع أنه ذهب متأخرا بعدما فاته جزءا من المناهج، إلا أن الظروف قد خدمته واستطاع تحصيل ما فات.

ثم كان على موعد مع القاهرة.. أوحى له بذلك مجذوب: « كنت أطالع بين الطلبة وأقرر لهم معاني شرح الزرقاني، فرأيت أمامي شخصًا يشبه أن يكون من أولئك الذين يسمونهم بالمجاذيب.. فلما رفعت رأسي إليه قال ما معناه: ما أحلى حلوى مصر البيضاء.

فقلت له: وأين الحلوى التي معك؟ فقال سبحان الله من جد وجد.. ثم انصرف فعددت ذلك القول منه إلهاما ساقه الله إلي ليحملني على طلب العلم في مصر دون طنطا».

ذهب إلى الجامع الأزهر، وأدخل نفسه في عزله، فقط العلم وحده كان صاحبه: «وفي منتصف شوال من تلك السنة ذهبت إلى الأزهر، وداومت على طلب العلم على شيوخه مع محافظتي على العزلة إذا كلمت شخصًا كلمة لغير ضرورة».

لم يأخذ الشيخ درويش بيده ليقذفه في أتون العلم الأزهري والمتون، بل قام بفتح ثغرة في عقله لتتسلل منها العلوم الإنسانية الأخرى، المنطق والفلسفة والهندسة، بهذا تكتمل المعرفة: «في أواخر كل سنة دراسية، كنت أذهب إلى محلة نصر، لأقيم بها شهرين- من منتصف شعبان إلى منتصف شوال- وكنت عند وصولي إلى البلد أجد خال والدي الشيخ درويشًا قد سبقني إليه، فكان يستمر معي يدارسني القرآن والعلم إلى يوم سفري، وكل سنة كان يسألني ماذا قرأت، فأذكر له ما درست، فيقول ما درست المنطق، ما درست الحساب، ما درست شيئا من مبادئ الهندسة.. وهكذا كنت أقول له: بعض هذه العلوم غير معروف الدراسة في الأزهر، فيقول: طالب العلم لا يعجز عن تحصيله في أي مكان.. فكنت إذا رجعت القاهرة، ألتمس هذه العلوم عند من يعرفها، فتارة كنت أخطئ في الطلب، وأخرى أصيب، إلى أن جاء المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني إلى مصر أواخر سنة 1286ه.».. جاءت مرحلة الأفغاني لتنقله نقلة معرفية كبرى.

جاء الرجل الأقرب إلى عقله ومنهجه، فأخذ يتلقى منه بنهم، وبدأ في الزب عنه، مدافعا عن قيمة المنطق والحكمة والفلسفة: «وقد صاحبته من ابتداء شهر المحرم سنة 1278ه، وأخذت أتلقى عنه بعض العلوم الرياضية والحكمية (الفلسفية) والكلامية، وأدعو الناس إلى التلقي عنه كذلك، وأخذ مشايخ الأزهر والجمهور من طلبته يتقولون عليه وعلينا الأقاويل، ويزعمون أن تلقي تلك العلوم قد يفضى إلى زعزعة العقائد الصحيحة، وقد يهوى بالنفس في ضلالات تحرمها خيري الدنيا والآخرة، فكنت إذا رجعت إلى بلدي عرضت ذلك على الشيخ درويش، فكان يقول لي: إن الله هو العليم الحكيم، ولا علم يفوق علمه وحكمته، وإن أعدى أعداء العليم هو الجاهل، وأعدى أعداء الحكيم هو السفيه، وما تقرب أحد إلى الله بأفضل من العلم والحكمة، فلا شيء من العلم بممقوت عند الله، ولا شيء من الجهل بمحمود لديه إلا ما يسميه بعض الناس علما، وليس في الحقيقة بعلم، كالسحر والشعوذة ونحوهما إذا قصد من تحصيلهما الإضرار بالناس».. لقد ثبته الشيخ درويش في مواجهة العواصف القادمة من أولئك التقليديين، فتجلت عبقريته في توجيه المنطق والفلسفة توجيها اجتماعيا وأدبيا ووطنيا وسياسيا وإسلاميا جديدا، وظهر ذلك فيما بعد في كتاباته ودروسه وجهاده السياسي والإسلامي.

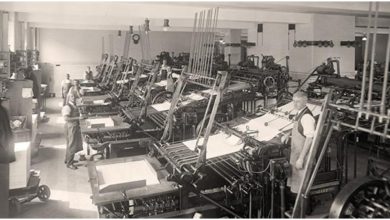

ماذا صنع محمد علي

“ما الذي صنع محمد علي؟ لم يستطع أن يحيي، ولكن استطاع أن يميت”.. بهذا بدأ الإمام محمد عبده حديثه عن الباشا وفترة حكمه، وجه الإمام معوله إلى صنم الباشا ليحطمه.

فيقول : «أخذ يستعين بالجيش، ويمن يستميله من الأحزاب على إعدام كل رأس من خصومه، ثم يعود بقوة الجيش وبحزب آخر على من كان معه أولا وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه.. وهكذا، حتى إذا سحقت الأحزاب القوية، وجه عنايته على رؤساء البيوت الرفيعة، فلم يدع منها رأسا يستتر فيه ضمير (أنا)، واتخذ من المحافظة على الأمن سبيلًا لجمع السلاح بين الأهلين، وتكرر ذلك منه مرارًا حتى فسد بأس الأهالي، وزالت ملكة الشجاعة منهم، وأجهز على ما بقي في البلاد من حياة في أنفس أفرادها، فلم يبق في البلاد رأسًا يعرف نفسه حتى خلعه من بدنه أو نفاه مع بقية بلده إلى السودان فهلك فيه».

كره الإمام الاستبداد، ولم يغره السلطان عن قول ما يراه حقًا، وأخذ في تعرية محمد علي، وهو يعيش في ظلال حكم أسرته، لم يردعه ذلك طرفة عين.

يكمل هجومه على الباشا: أخذ يرفع الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى، كأنه كان يحن لشبه فيه ورثة عن أصله الكريم حتى انحط الكرام وساد اللئام، ولم يبق في البلاد إلا آلات له يستعملها في جباية الأموال وجمع العساكر بأية طريقة، وعلى أي وجه.. فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزيمة واستقلال نفسي ليُصير البلاد المصرية جميعها إقطاعًا واحدا له ولأولاده، على إثر إقطاعات كثيرة كانت لأمراء عدة.

يرد الإمام على كل شبه حاولت أن تجعل من محمد علي أسطورة في البناء، فهناك من قال إن الباشا اطلع نجم العلم في سماء البلاد فيقول: نعم عني بالطب لأجل الجيش، والكشف على المجني عليهم في بعض الأحيان عندما يراد إيقاع الظلم بمتهم، وعني بالهندسة لأجل الري حتى يدير مياه النيل بعض التدبير، ليستغل إقطاعه الكبير.

يدفع الإمام بما كان على محمد علي فعله، لأجل بسط نفوذه وسيطرته، بل من أجل صناعة حضارة إنسانية مجردة فيتساءل: هل فكر في بناء التربية على قاعدة من الدين أو الأدب؟ هل خطر في باله أن يجعل للأهالي رأيًا في الحكومة في عاصمة البلاد أو أمهات الأقاليم؟ هل توجهت نفسه لوضع حكومة قانونية منظمة يقام بها الشرع ويسقر العدل؟ هل فكر يومًا في إصلاح اللغة: عربية أو تركية أو أرنؤودية؟.

يجيب بنفس تتعالى فيه نزعات الوطنية، والديمقراطية: لم يكن شيء من ذلك، بل كان رجال الحكومة إما من الأرنؤود أو الجراكسة أو الأرمن المورالية، وما أشبه هذه الأوشاب- وهم الذين يسميهم بعض الأحداث من أنصاره اليوم دخلاء- وكانوا يحكمون ما يهوون لا يرجعون إلى شريعة ولا قانون، وإنما يبتغون مرضاة الأمير، صاحب الإقطاع الكبير.

يدفع الإمام بحزمة من التساؤلات الناقدة والمستنكرة المكسوة بالمرارة: أين البيوت المصرية التي أقيمت في عهده على قواعد التربية الحسنة؟.. أين البيوت المصرية التي كانت لها القدم السابقة في إدارة حكومة أو سياستها، أو سياسة جندها مع كثرة ما كان في مصر من البيوت الرفيعة العماد، الثابتة الأوتاد؟

لكن الباشا قام بإرسال عشرات الطلاب للدراسة في أوروبا أفلا يعني ذلك أنه كانت لديه خطة في إعادة إحياء البلاد على أساس العلم والحداثة:

لكن الإمام يرد على ذاك بطرح عدة تساؤلات أيضا: هل أطلق لهم الحرية أن يثبتوا في البلاد ما استفادوا؟ كلا .. ولكنه اتخذهم آلات تصنع له ما يريد، وليس لها إرادة فيما تصنع.. وظهر بعض الأطباء المهندسين الماهرين، وهم ليسوا بكثير، والسبب في ذلك، أن محمد علي ومن معه، لم يكن فيهم طبيب ولا مهندس.. فاحتاجوا إلى بعض المصريين، ولم يكن أحد من الأعوان مسلطا على المهندس عند رسم ما يلزم له من الأعمال والإرادة في الصناعة عند أولئك النفر القليل من النابغين، وكان ذلك مما تخشى عاقبته على المستبدين.