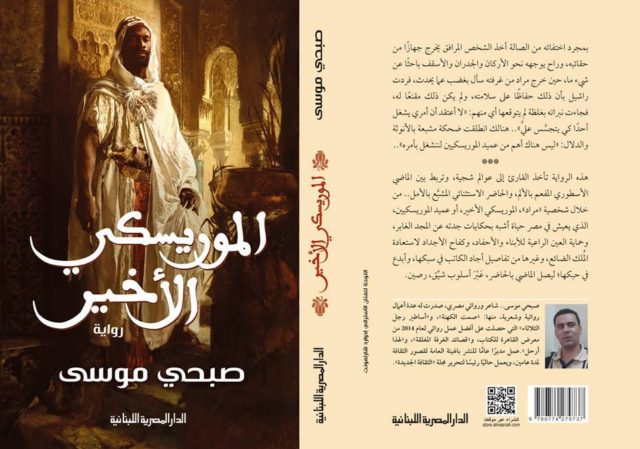

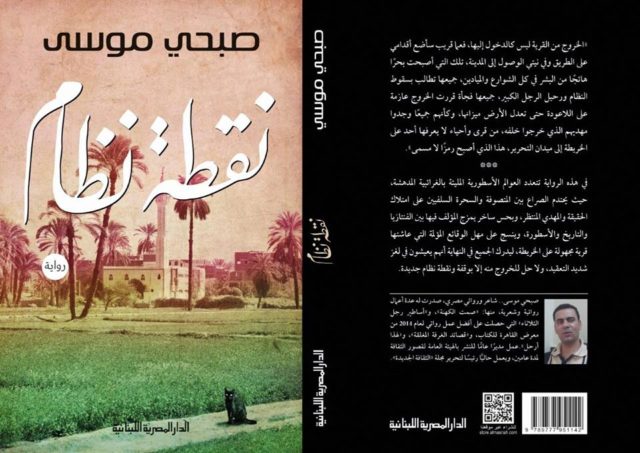

صبحي موسى أحد الوجوه البارزة في المشهد الثقافى المصري، فهو الشاعروالروائي والكاتب الصحفي، حصل مؤخرا على جائزة نجيب محفوظ في الرواية العربية عن روايته “نقطة نظام” مناصفة مع الروائي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى. سبق “نقطة نظام” العديد من الأعمال الروائية منها “الموريسكى الأخير”، “أساطيررجل الثلاثاء”، “حمامة بيضاء” وغيرها، ومن الأعمال الشعرية “يرفرف بجانبها وحده”، “قصائد الغرف المغلقة “، “لهذا أرحل”، “في وداع المحبة “.

عن الرواية والشعر والجائزة جاء حوارنا مع الروائي والشاعر صبحي موسى، وهنا نص الحوار:

يمكن للشاعر أن يكتب الرواية ولكن لا يمكن لروائي أن يكتب الشعر.. أيهما أقرب إليك، الشاعر أم الروائي؟

لو قال لي أحد منذ عشرين عاماً أنني سأحمل لقبا غير لقب شاعر ما صدقته، فقد نذرت نفسي منذ الثانية عشرة من عمري أن أكون شاعراً. بدأت كتابة الشعر في العام الأول من المدرسة الإعدادية بحكم صدفة محض، كان أخي عزت، رحمه الله، في العام الأول الثانوي، وكان يجيد تشكيل الطين، ويجيد الرسم، ويتمتع بخط يؤهله أن يكون خطاطاً، وهي أمور فشلت فيها تماماً. في ذلك العام جاءني ومعه كراسة يقرأ منها كلمات تنتهي بحرفي الألف والهمزة، سألته ما هذا؟ قال إنه شعر كتبه، فقلت له من باب الغيرة إنني أستطيع أن أكتب أفضل منه، ولم أكن أعرف ما الذي يعنيه الشعر من الأساس، فأعلى تجليات معرفتي هو نشيد “دع سمائي”، لكنني وقعت في المحظور وتحديته، ولابد أن أثبت نجاحا في أمر ما في مقابل أموره العديدة. انتبهت إلى الحرفين الذين تنتهي بهما الكلمات الأخيرة في السطور التي كتبها، ورحت أجمع الكلمات التي تشبهها، وأكون جملاً بحيث تنتهي كل جملة بكلمة منها، انتهبت أيضا إلى أن السطور موزعة على جانبي الصفحة، فقمت بتوزيعها بالمثل دون أن أعلم لماذا، ومن باب الاطمئنان، وكي لا أدون في سجلي خيبة جديدة عرضت ما كتبته على مدرس اللغة العربية، وكان مدرسا شابا حديث التخرج من كلية دار العلوم قادما من القاهرة بكل مدنيتها، يرتدي ملابس نظيفة ومكوية، وله شعر ناعم وطويل يسرح على جانب رأسه كما لو أنه عبد الحليم حافظ. كان مدرسا عصبيا بعض الشيء لكنه مفوه ولبق، وقيل إنه شاعر ولديه ديوان سيقوم بطباعته، حملت كراستي وذهبت إليه لأعرض ما لدي، وكلي توقع أنه سيلقي الكراسة في وجهي وربما ينهرني. رغم سوء خطي إلا أنه أخذ ينظر في الورقة بإمعان، ثم اصطحبني إلى الفصل وأخبر زملائي أنني أكتب شعراً، وطلب مني أن أقرأ ما كتبت، فأخذت أقرأ عليهم حتى انتهيت من الخمسة أو الستة أسطر التي كتبتها، والموزعة على هيئة القصيدة العمودية، وبكلمات تنتهي بحروف علمت فيما بعد أنها القافية. وجدته يصفق لي، ويطلب من زملائي أن يصفقوا لي، منذ ذلك اليوم نذرت نفسي أن أكون شاعراً، واستمر الأمر معي كشاعر متفرد في المدرسة الإعدادية والثانوية، حتى دخلت الجامعة والتقيت في المحيط الواسع بزملاء آخرين، وتعرفت على مدارس الشعر الجديد، وفي مقدمتها قصيدة النثر التي تحولت إليها دون المرور بالتفعيلة.

بعد أن أصدرت ديواني الأول “يرفرف بجانبها وحده”، وكنت في سبيل إصدار ديواني الثاني “قصائد الغرفة المغلقة”، حدث التحول الذي لم أكن أتوقعه، فقد كنا نعيش في أجواء أزمة الروايات الثلاث التي أطاحت بمشروع النشر في قصور الثقافة، ورئيس الهيئة ومدير النشر وأمينه. جلسنا نتحدث مع واحد من أبطال الأزمة، وكان رأيي أنه كاتب كلاسيكي ومتوسط، لكنه كان منتشيا بكم المقالات التي كتبت عن روايته، منتشياً بما كتبه د. جابر عصفور عن زمن الرواية، فأخذ يؤكد على أن هذا زمن الرواية وليس الشعر، وأنا أدافع بطبيعة الحال وبحرقة شديدة عن الشعر كما لو أن السماء ستنطبق على الأرض. في النهاية قلت له أنني أستطيع أن أكتب رواية أفضل من روايته، وهي نفس الجملة تقريبا التي قلتها لأخي حين تحداني في كتابة قصيدة مثل قصيدته، وبالفعل شرعت في كتابة روايتي الأولى “صمت الكهنة”، وأخذت على نفسي عهدأ بأن أنشر ديواناً في عام ورواية في العام التالي، هكذا بالتبادل جاء ديوان “قصائد الغرفة المغلقة”، ثم ديوان “هانيبال”، بعده صدرت رواية “صمت الكهنة”، ثم رواية “حمامة بيضاء”، ثم ديوان “لهذا أرحل”، ثم رواية “المؤلف”، ثم ديوان “في وداع المحبة”، ثم رواية “أساطير رجل الثلاثاء”، وهكذا..

محنة الشعر وغواية الرواية

هل ترى أن منجزك الشعري ظلم نقديا، وطغى لقب الروائي ليمحو لقب الشاعر؟

بالفعل أعمالي الشعرية لم تقرأ بشكل جيد؛ ربما لأنني لم أكن معروفا بشكل كاف، وربما لأن الصراع بين الشعراء ضارٍ وشديد، والحياة في مصر تعاش بالدور، فلا يمكن أن يحتفي بك شعراء لم يجدوا الاحتفاء من أحد، ولن يساهم في تقدمك أي منهم، ولا يمكنك أن تنتظر الاعتراف من أجيال مازال حجازي نفسه لم يعترف بها. للأسف الحياة لدينا في حارة الشعراء صعبة، ومن الصعوبة القول بأن الشعر يصل إلى الناس أو ثمة من يسهم في توصيله إليهم، ونقاد الشعر هم كتابه، وخارج دائرتهم لا أحد معني بالشعر، وإن اهتم بذلك فإنه لا يمتلك أدوات ولا مفاتيح توصيله للناس، وإن امتلكها فإنه سرعان ما يتحول إلى شاعر وينافس الآخرين. هذه أزمة وجودية حولت الشعراء إلى أعداد غفيرة غير نافعة ولا مؤثرة، ولا يحتاجها الناس في زمن كثر فيه المغنيون والمنشدون والإعلاميون والممثلون وغيرهم.

لذا أعتقد أنه ليس منجزي الشعري وحدي الذي ظلم، ولكن الشعر المصري والعربي بعامة قد ظلم، لأن كتابه كثيرون وقراؤه نادرون، ومن ثم فمن يكتبه أشبه بمن يبيع الماء في حارة السقائين، حارة مترعة بالمياة ولا أحد لديه استعداد حتى لمجاملة ذلك البائع المجهد بعمله.

صرحت أنك متوقف عن نشر الشعر ويبدو هذا انحياز لمشروعك الروائي واقصاء اختياري للذات الشاعرة التي تمتلك، أم هناك عوامل أخرى جعلتك تقدم على هذا؟

حققت لي رواية “أساطير رجل الثلاثاء” حضورا مقبولا في الوسط الثقافي كروائي، على نقيض رواياتي السابقة التي كان حضوري كشاعر ينافس وجودي معها كروائي، ومن ثم قررت ألا أكرر الخطأ من جديد، فلا ينبغي أن أراوح بين منزلتين، فلا يحتسبني الناس على أي منهما، وأضيع بين القبائل، هكذا وصلتني هذه القناعة، فقررت التوقف عن نشر الشعر، والتخلي عن لقب الشاعر الأثير بالنسبة لي، فلم يعد يشغلني إن كان الناس سينادونني بالشاعر أم بالروائي، فضلا عن أن الرواية مع الوقت قد جذبتني، خاصة أنني أتعرض لموضوعات تحتاج إلى نوع من التفرغ للقراءة والبحث والكتابة والتنقيح والتنضيد. الرواية عمل متعب ومدهش، وغوايته أكبر وأعمق، أما الشعر فهو خلاصة الأشياء.

هاجس الثورة وأسئلة التاريخ

قدمت “الموريسكي الأخير” ومن “قبلها أساطير رجل الثلاثاء”، وأخيرا جاءت “نقطة نظام” لتحصد جائزة نجيب محفوظ .. تبدو الثورة حاضرة بقوة عبر الأعمال الثلاثة؟

من يطلع على ما يمكن تسميته بأعمالي كما تقول سيجد أن الثورة هاجس دائم لدي، بداية من “صمت الكهنة” التي رصدت فيها فساد الطبقة البرجوازية في مجتمعنا المصري، مروراً بـ “حمامة بيضاء” التي رصدت فيها مشاهد المظاهرات قبل ثورة يناير، وتحدثت بتعجب عن الشعب الذي خرج من أجل كل شعوب الأرض، خرج من أجل العراق والشيشان وأفغانستان والقدس وغيرها، ما عدا نفسه، رغم كل ما لديه من فساد في النخبة الثقافية والسياسية. وفي “أساطير رجل الثلاثاء” تحدثت عن تغلغل تيار الإسلام السياسي في حياتنا، وعن أسباب ظهور هذه الجماعات سواء في التاريخ الحديث أو القديم، متوصلاً إلى أنها ستكون بمثابة حصان طروادة الذي سيدخل لنا من خلاله الشر العظيم، ويبدو أن ما استشرفت حدوثه هو ما وقع بالفعل، ولكن بعد أحداث الربيع العربي.

أما “نقطة نظام” التي كتبت بعد “رجل الثلاثاء” فقد رصدت فيها الأسباب المؤدية إلى الثورة، وتوقعت أن ما يجري لا بد أن يؤدي إلى خروج الناس بحثاً عن المهدي، الذي سيسعى الجميع لإخراجه من بينهم، كي يكون متحدثا باسمهم ومدافعاً عن قضاياهم، وأن الحل إذا كان في ضرورة مجيء المهدى فلابد أن يكون هذا المهدي جماعيا وليس فرديا، لابد أن يكون المهدي هو الجميع وليس الفرد، لأن ذلك هو المخرج الوحيد من احتكاره لصالح جماعة بعينها. هذه الرواية بها من الرمزية ما يؤهلها لكثير من التأويلات والتفسيرات، أما “الموريسكي الأخير” فقد كتبت بعد الثورة، وفي إطار المسألة الثورية الرافضة لوجود الإخوان في الحكم، ومن ثم ربطت بين ذلك وبين ما جرى للموريسكيين في الأندلس، مؤكدة على أن أي حكم على أساس ديني يعني كارثة على الجميع، بدءا من الأقليات التي سيتم التفتيش في ضمائرها كما حدث مع الموريسكيين، وصولاً إلى هؤلاء الذين سيزايدون على بعضهم البعض باسم الله ونصرة دينه، كما فعل الموحدون مع المرابطين، والنتيجة أنه سيضيع كل شيء كما ضاعت الأندلس قديما.

هكذا جاءت الثورة ضمن طيات الأعمال دون مقصد واضح، لكنها كهاجس رئيس حاضر في المخيلة والذهن، ربما لأنني أحد خريجي علم الاجتماع، ومنشغل برصد ظواهر المجتمع وقراءة حركة تطوره السياسي والاجتماعي، ما جعلني منشغلا بما هو قادم، كما أنا منشغل بالبحث في التاريخ لمعرفة القوانين الحاكمة للجماعة البشرية التي أعيش بينها.

يبدو أن هناك صعوبات واجهتك قبل كتابة الموريسكي، خاصة أن رضوى عاشور عالجت أزمة الموريسكين عبر روايتها “ثلاثية غرناطة”، ونفس الدور لعبه الكاتب المغربي صاحب الجذور الموريسكية “حسن أوريد”.. كيف قابلت ذلك وحضرت لهذا العمل دون التأثر بمن سبقوك؟

لم تكن الصعوبات في أن رضوى قدمت ثلاثيتها، ولا أن حسن أوريد كتب روايته “الموريسكي”، ولا أن طارق على كتب “ظلال شجرة الرمان”، ولا أن أمين معلوف كتب “ليون الافريقي”، ولا غيرهم، فهذا الموضوع تم تناوله من قبل الكثيرين، وأنا منذ كتبت “أساطير رجل الثلاثاء” لدي منهج في التعامل مع الرواية التاريخية، فغالباً ما يذهب الكتاب لرصد ظلال الحدث السياسي الكبير على الحياة الاجتماعية، لكنني فكرت في الدخول إلى الحدث السياسي نفسه، وتخيُل كيف حدث ما حدث، والرد على الكثير من الأسئلة عن الفقرات الناقصة في الحدث. فمثلا كيف تم التحضير لأحداث 11 سبتمبر، وكيف انتصر بن لادن ورجاله على الروس في خمسة مواقع كبرى، كيف تم تجنيد بن لادن، ولماذا هو دون غيره من إخوته، وما هو دور الأجهزة العربية والغربية في تكبيره، وكيف خرج على الشرق والغرب وقرر أن يكون رقما منفصلا عن الجميع، وكيف تم استغلاله لصالح حرب كبرى لم تأت، وما مصير المقاتلين العرب بعد أن انتهت الحرب؟. هذه الأسئلة لا يتوقف أمامها إلا الباحثون في علم الاجتماع السياسي، وقد حاولت المزج بين الرواية والاجتماع السياسي، سعياً للفهم من جانب، ورغبة في تقديم إجابة شبه منطقية، أقرب للواقع والمنطق ومعطيات الفعل التاريخي والاجتماعي، وهذا ما حدث مع الموريسكي، فبدلا من أن أكتب عن أثر قرار التنصير على المسلمين الباقين في الأندلس ذهبت إلى كيف حدث قرار التنصير، ورد فعل الثوار عليه، وكيف تم تهجيرهم إلى البشرات، وكيف قاموا بثورتهم الثانية، واستقلوا عن الأسبان مدة ثلاث سنوات، كيف اختاروا ملكهم، ومن كان قائدهم، كيف جرت حروبهم وكيف انتصروا وانهزموا فيها، وكيف كان عقابهم، وكيف ردوا على هذا العقاب، ومتى كانت ثورتهم الثالثة وكيف انهزموا، ولم أتخذ قرار الطرد، وما هي تفاصيل كل ذلك. كنت أسعى أن أقول ما لم يستطع المؤرخون قوله، مهنتي كروائي، هي سد الثغرات ووصف الحالة النفسية للأبطال، والظروف المحيطة بهم أثناء اتخاذ القرار، وأن أبحث فيما جرى، وأصل الماضي بالحاضر، وأسعى لتقديم القانون الحاكم للجماعة البشرية عامة، والتي أعيش بينها خاصة. كان هذا هو المنهج الذي ارتضيته لعملي في الرواية التاريخية، ومن ثم لم تكن مشكلاتي أن رضوى أو غيرها كتب؛ فأنا لدي ما أقوله، دون أن أنتبه لما قاله غيري.

المثقف والسلطة

بطل روايتك “نقطة نظام” صحفي .. هل قصدت ذلك ليكون البطل شاهدا على المسافة ما بين المثقف والسلطة؟

بطل “نقطة نظام” صحفي، وبطل “صمت الكهنة” و”الموريسكي الأخير” فنان تشكيلي، وبطل “المؤلف” كاتب يتحقق في الواقع ما يكتبه، وبطل “حمامة بيضاء” أستاذ جامعي ورئيس تحرير سلسلة كتب ثقافية تصدر عن مؤسسة حكومية، وبطل “رجل الثلاثاء” شخصية اطلعت على التاريخ الإسلامي كله وأصبحت مريضة بإعادة إنتاجه من جديد. هكذا هو البطل لدي دائما، مثقف ضعيف مهتز وغير قادر على اتخاذ قرار واضح، ينساق لمجريات الأحداث ليصبح جزءا فاعلا وأساسيا فيها، أما السلطة فهي محور دائم للحدث، سواء في “صمت الكهنة” حيث الصراع بين كهنة أمون ورع والأشمونن وغيرهم على إعادة هيكلة التاسوع المصري، ووضع صيغة دينية وفكرية جديدة.

هذه الصيغة التي رفضها الأشمونن فخرجوا من التحالف الجديد، وأصبح عليهم أن يبحثوا لأنفسهم عن مركز آخر يمكنهم اللجوء إليه حال هزيمتهم في الجنوب، فأنشأوا مدينة أشمون التي طمرها طمي النيل، لتنشأ بعد مئات السنين مدينة أخرى بنفس الاسم فوقها. هذه الرواية تناقش أسباب اختفاء الحضارة الفرعونية في صمت، وتطور الفكر الديني والثقافي بها، كما تناقش لماذا المصريون على ما هم عليه الآن، تحكمهم تقاليد وعادات وأفكار ورؤى غير مفهومة ولا واضحة، ينصاعون لهيمنتها على مخيلتهم وفكرهم ووجدانهم الجمعي. فالعلاقة بين المثقف والسلطة هاجس أساس في كتابتي، ولا يمكن القول بأنني حسمت موقفا واضحا منها بعد.

ذات الكاتب وحضوره ليست بعيدة عن شخوصه التخيلية، من أنت في شخوص رواياتك؟ أو من هو الأقرب إليك في أعمالك الإبداعية؟

دائما الكاتب حاضر في كل أعماله، وأحيانا يكون كريما ويترك شخصا يعرفه جيدا ليكون بطل عمله، لكنه أيضا يحمله بكل ما يريد أن يقوله، يمكنني أن اقول أن مسعد أبو النور في رواية “صمت الكهنة” هو شقيقي عزت، ذلك الفنان التشكيلي الراحل مؤخراً، أما مدير التحرير في “حمامة بيضاء” فهو أنا، وأنا أيضا الكاتب في “المؤلف”، و”علي” الذي أملى عليه الشيخ مذكراته في “أساطير رجل الثلاثاء”، وأنا الصحفي في “نقطة نظام”، وأنا محمد بن عبد الله بن جهور في “الموريسكي الأخير”. لكن شخصية “مراد الموريسكي” هي إحدى الشخصيات التي رأيتها أثناء زيارتي لمدن الموريسكيين في المغرب، وهو كاتب وشاعر موريسكي جميل وبسيط ومتوحد مع ذاته، رأيته النموذج المعبر عن الفكرة التي أردت توضيحها في العمل، ومزجت بينه وبين شقيقي عزت، وجعلت منه كائنا غير منتم حتى جاءت الثورة وطائرات إف 16 فمزجته بالجميع، وأصبح مشغولا بالهم الوطني، على نقيض ابنة عمته راشيل التي لم يكن يشغلها غير المال وما تخطط له الرأسمالية العالمية في إعادة تقسيم المنطقة وإحداث تسوياتها الجديدة، ولعل هذا ما يفعله ترامب الآن.

لديك خبرة العمل بالصحافة الثقافية، هل ترى أنها نجحت في دورها المنوط بها؟

بدرجة ما؛ فالنت انتصر للصحافة الخبرية والمصورة على المقالات التحليلية، ومن المفترض أن الصحافة الثقافية تقوم على التحليل ورؤية ما خلف الحدث، وهذا لم يعد موجوداً، ما سطح أداءها لتبدو كما لو أنها تحاكي تغريدات التويتر وتعليقات الفيس بوك.

كيف ترى فوزك بجائزة نجيب محفوظ بعد عودتها مرة أخرى؟

لنجيب محفوظ قيمة كبيرة في الثقافة المصرية والعربية، وارتباط اسم أي كاتب بنجيب محفوظ ولو من خلال جائزة أمر مبهج. المشكلة في الجائزة في تشابه مسماها مع جائزة أخرى أكثر شهرة، وهي جائزة الجامعة الأمريكية التي تمنح من عائدات أعمال نجيب محفوظ، وتحتفي بالفائز في حفل دعائي كبير وتترجم العمل الفائز إلى اللغة الإنجليزية، ما يجعل الجائزة في نسختها من وزارة الثقافة المصرية أمام تحد يستدعي استخدام كل إمكانياتها للاحتفاء بالعمل الفائز وترجمته إلى لغات أخرى، وحسناً ما تم إعلانه باعتبارها جائزة عربية، ما يجعل المنافسة قوية، وأرجو أن تتجاوز أخطاء جوائز ملتقيات الرواية والشعر، فلا ينبغي أن يحكمها الدورأو المجاملات، وأن تحتفي بالفائزين مثل ما يحدث في جوائز البوكر وكتارا وغيرها التي تحظى باهتمام المؤسسات الثقافية في مختلف الأقطار العربية.