لدى البشر في كل مكان نزوع نحو الكسل، ومشاعر خوف تتصل به فتقويه، ما يدفع معظم الناس لأن تتعاطى مع هذا النزوع على قاعدة التقاليد والأعراف والرأي العام لتحتوي خوفها دون أن تكلف نفسها ما لا تطيق.

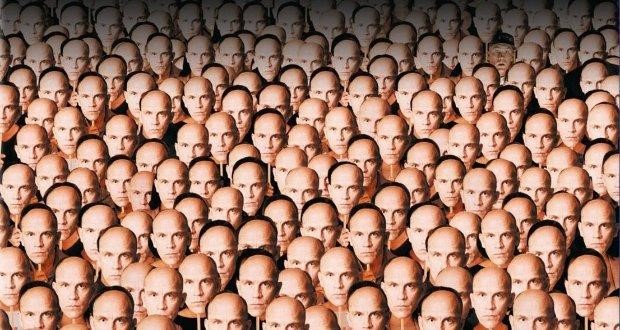

من هنا ينتظم الناس في قطعان بشرية، تتشابه في مظهرها، في تفكيرها، في أحاديثها، وإن دفع هذا بعضهم إلى الشعور بالعار، لكن الأغلبية بطبعها تميل إلى الكسل والراحة التي تجدها في دفء القطيع، وهذا ما جعل نيتشه يرجح أن البشر كسالى أكثر مما هم خائفون.

يهاب الناس الأعباء التي تحملهم إياها الصراحة والصدق، وهذا يجعل أغلبهم يتجاهل حقيقة كونه كائن فريد متفرد “إلى آخر حركة صغيرة من عضلاته”، فيستسلمون لما يرغمهم المجتمع عليه، بأن يكونوا كمنتجات مصنع واحد، وبذلك تتحدد دورة حياتهم دون مفاجآت أو خروج عن النص.

“كن نفسك! فكل ما تفعله وتفكر به وتشتهيه الآن، ليس هو ذاتك”، هذا النداء النيتشوي من المفترض أن ترتجف عند سماعه كل روح شابة؛ لأن فكرة تحررها تفيض بداخها شعورا نورانيا يؤشر على الهدف الذي قدر لها، ويبشر بالسعادة التي تسد طريقها الأعراف والتقاليد.

لذلك ليس هناك من هو أكثر بؤسا من الإنسان الذي أعرض عن هذا الدفق النوراني، لينفصل عن “قراره الروحي”، ويعيش في صورة طيف أو شبح لا يبعث في نفوس الآخرين أي مشاعر من أي نوع غير الإحساس بالشفقة.

أما أولئك الذين لم يخضعوا لأعراف المجتمع أو للرأي العام فعليهم أن يكونوا متفائلين، فعدم استسلامهم ـ كغيرهم ـ للأعراف والتقاليد يعدهم النجاة من مصير الهلاك الوجودي الذي لحق بأقرانهم ممن سلموا قيادهم للتقاليد، وهذا يلقى على عاتقهم مهمة إيقاظ عصرهم ودفعه إلى حياة جديدة بعد أن قضوا هم على روحه القديمة.

وحتى إذا لم يكن هناك محلا للتفاؤل، فإن حقيقة كونهم يعيشون الحاضر، وأنه مازال لديهم فرصة خسرها آخرون؛ تهبهم الشجاعة لأن يحيوا وفق معاييرهم. على هؤلاء الاستثنائيين أن يتحملوا مسئولية وجودهم بما يتضمنه من تحكيم قوانينهم، لا أعراف وتقاليد المجتمع، وأن يدافعوا عنها في مواجهة الآخرين وأمام أنفسهم. على الواحد منهم أن يعيش حياته بشجاعة وجرأة لا يهاب الخطر ليصبح سيد حياته، يسيرها كيفما شاء، لا أن يكون مجرد “صدفة طائشة” عبرت في الوجود.

عليه أن يتحدى أصنام العصر: الدولة، الأيديولوجية، المجتمع، فكلها أشياء تدفع الفرد إلى اختيارات تحددها هي، لكن هذه الخيارات تجعله يخسر روحه.

لا الثروة ولا التعليم ولا الشهرة يمكنها أن تنتشل الإنسان من الغرق في الشعور بتفاهة وجوده. هذه القيم تستمد معناها فقط في أن تكون أداة لخدمة الهدف الأسمى: أن نربح القوة لكي نستخدمها في مساعدة الطبيعة نحو سعيها للكمال “عبر محاولة صنع العبقري”.

من يكون واعيا لهذه الماهية “سيشع بهالة غريبة، بسناء ما هو استثنائي”، وهذا لا تستطيعه الغالبية لكونها كسولة، أما من يحمل هذا الحمل الاستثنائي فعليه أن يعرف كونه لن يُكافيء بالفرح أو الراحة أو الأمان، بل بالعزلة، لذا وجب تحذيره من السقوط في فخ الاكتئاب والسوداوية.

ولكي يبلغ بطلنا مراده عليه أيضا أن يكون غاضبا، وهذا الغضب لن يتعارض قطعا مع ترحيبه بمعاناة كبدته إياها الحقيقة، فالحيوان الأكثر سرعة في حمل الفرد إلى الكمال هو المعاناة، كما نبه الفيلسوف الألماني مايستر إيكهارد.

إذن يدفع الغضب والمعاناة الفرد الاستثنائي إلى “انهيار وتثوير كامل وجوده”، أما الآخرين ممن لا قدرة لهم على تحمل الحقيقة، فتجدهم ينظرون إليها على أنها شر محض، إذ ستنهي حياة أنصاف الحقائق والمسلمات التي يعتاشون عليها.

ويقر نيتشه أن الصدق المصاحب لأفعال هذا الإنسان المتفرد يشعره دوما بأن المغزى من أفعاله ميتافيزيقي، أما تفسير هذا المغزى فيستند إلى قوانين حياة مغايرة وأسمى، لهذا يمكن الادعاء بأنه إيجابي إلى أبعد مدى، وإن بدا في أعين الآخرين تخريبا لحياتهم.

مجمل القول أن لا تعزية للإنسان الاستثنائي لما يلقاه من صعوبات ومعاناة غير تلك التي يجدها في كلام شوبنهاور من كون “الحياة السعيدة مستحيلة، وأن أقصى ما يمكن أن يناله الإنسان هو مسار حياة بطولية”، تكون عندما يقاوم نزوعه إلى الكسل وطلب السلامة، ليغامر بتتبع الحقيقة غير عابئ بما يضعه المجتمع من عراقيل أمامه، وحتى إن “لم يحصل إلا على مكافأة صغيرة أو لا شيء على الإطلاق”.