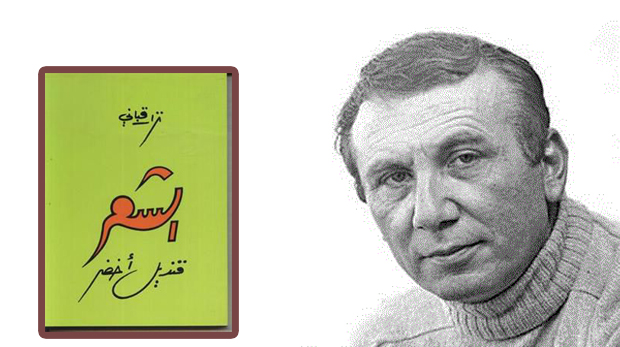

لا يحتاج الشاعر الكبير الراحل نزار قباني (21 مارس 1923 ـ 30 أبريل 1998) إلى تعريف، فهو نزار الذي كتب ستًا وثلاثين مجموعة شعرية واثنى عشر كتابًا نثريًا، وغنت شعره أجمل وأعظم الأصوات العربية.

من بين كتب نزار النثرية نجد كتاب “الشعر قنديل أخضر”

الذي نشره لأول مرة في العام 1963 ثم توالت طبعاته، وبين يدي الطبعة السادسة عشرة التي صدرت في العام 2000.

عندما خرج نزارـ رحمه الله ـ على الناس بكتابه هذا، كان قد بلغ أشده وبلغ الأربعين من عمره ونشر ست مجموعات، وهي: “قالت لي السمراء”، “طفولة نهد”، “سامبا”، “أنت لي”، “قصائد”، و”حبيبتي ” التي نشرها في العام 1961.

بدأ نزار كتابه النثري بكلام كتبه في سطور شعرية عن نهد يختصر قارة وعيون سوداء تُمطر كحلًا، إلى آخر المعجم النزاري المحفوظ.

ثم كتب فصلًا تحت عنوان: “معركة اليمين واليسار في شعرنا العربي”، وقد يكون هذا الفصل من الكتابات المؤسسة لفوضى قصيدة النثر التي جعلت الأقرع والمشعر يمتلكان جرأة كتابة ما يسمونه شعرًا!

ثم يأتي الفصل الذي هو مربط الفرس أو بيت القصيد، أعني به الفصل الذي كتبه تحت عنوان: “الله والشعر”. في ذلك الفصل يكتب نزار كلامًا ثمينًا عن ارتباط الإنسان بالشعر ارتباطًا عضويًا، فمن منا لا يحب الكلام الرقيق النبيل الذي يختصر المسافات ويشعل العواطف؟.

ثم يقرر نزار أن الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يعرف الفرق بين “الجميل” و”النافع “، وقد يفضّل في بعض مناسباته الجميل على النافع، فالرجل يهدي لحبيبته وردة (رمز الجمال) وسيكون غليظًا فظًا متى أهداها دجاجة مشوية!

ليت الشاعر واصل تنظيره هذا، لكنه فجأة استجاب لخاطر عجيب جعله يكتب: “حين أراد الله أن يتصل بالإنسان لجأ الى الشعر، إلى النغم المسكوب، والحرف الجميل، والفاصلة الأنيقة. كان بوسعه أن يستعمل سلطته كرب فيقول للإنسان: «كن مؤمناً بي.. فيكون» ولكنه لم يفعل، اختار الطريق الأجمل، اختار الأسلوب الأنبل اختار الشعر”.

بداية، يقف الفعل “لجأ” الذي نسبه نزار إلى الله مثل شوكة في حلقي، الله عز وجل لا يلجأ ولا يستعين، إنه عز وجل يأمر أو يخلق. ثم نواصل مع نزار الذي يدلل على صحة رأيه العجيب بمثال من القرآن الكريم، يأتي بآيات بينات من سورة مريم ويكتبها هكذا:

“وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ

مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا

رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ

غُلَامًا زَكِيًّا

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي

بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ”.

ظل نزار يأتي بالآيات وقد كتبها كما يكتب الشعراء القصائد، ولم يتوقف إلا عند وصوله إلى آية “والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا”.

ترى لماذا فعلها نزار؟

نزار واضح صريح فلا يترك قارئه يسقط في فخ التخمين، إنه يعترف كاتبًا بيمينه: “هذه واحدة من قصائد الله، هل أدلكم على قصائد أخرى؟

إذن فافتحوا الأناجيل اقرأوا المزامير لتروا كيف تسيل حنجرة الله بالشعر.. لتروا كيف تشف الكلمة حتى تكاد أن تطير.. لتروا كيف يجلس الله على مسند حرف”.

كنتُ قد سجلت اعتراضي على نسبة الفعل “لجأ” إلى الله، وهنا أسجل رفضي لكلمات “هذه واحدة من قصائد الله” و”تسيل حنجرة الله بالشعر” و”يجلس الله على مسند حرف”.

كلام نزار لا يمس عقيدتي الدينية أدني مس، فالأمر محسوم بداخلي صارخًا بكل صوته: الكلام كله نوعان لا ثالث لهما: شعر ونثر، أما القرآن فهو ليس شعرًا كما أنه ليس نثرًا، هو ليس نوعًا من أنواع الكلام، إنه جنس قائم بذاته.

كلام نزار ترده آيات كثيرة أشهر من أن نذكرها، وترده أيضًا فطرة العربي العارف بلغته. كلام نزار يهين عقيدتي الفنية، بل يهين عقيدته هو الفنية، فنزار الشاعر العارف بتراثه الشعري والنثري، القارئ للقرآن لم يخدم الشعر بكلمته هذه، لأنه رفض صوت فطرته.

العربي القديم في زمن جاهليته الرافضة لكلمة التوحيد، كان يخجل من الكذب ومن طمس الحقائق، كان ذلك العربي عندما يترك العناد والمكابرة يقول عن القرآن ما قاله أعدى أعدائه، أعني الوليد بن المغيرة.

أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة أن أبا جهل طلب من عمه الوليد أن يقول في القرآن قولًا يجعل قريشًا تنفر منه، فقال الوليد: “ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده، ولا بأشعار الجنّ. والله ما يشبه هذا الذي يقول ـ محمد ـ شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى عليه”.

لو أنصت نزار لذائقته العربية ما كان قد ورط نفسه وورط الشعر في تلك القضية الخاسرة.