العلاقة بين الدين والسياسة إحدى الإشكاليات الكبيرة التي واجهت الفكر العربي منذ عصر النهضة إلى الآن، وبصورة إجمالية يمكن القول إن الصراع حول تحديد هذه العلاقة دار بين ثلاثة تيارات كبرى: التيار العلماني، أو المدني كما هو شائع الآن، وتيار الإسلام السياسي، وتيار ثالث يتبنى رؤية توفيقية بين هذين التيارين.

التيار الأول يؤكد على ضرورة فصل الدين عن السياسة، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الديانات المختلفة، واعتماد القانون المدني كمرجعية وحيدة يخضع لها الجميع على قدم المساواة. ويرى أصحاب هذا التيار أن خلط الدين بالسياسة هو خلط بين الثابت والمتغير أو المطلق والنسبي، بتعبيرات د. مراد وهبة أحد أبرز منظري هذا التيار.

د. مراد وهبة

أما تيار الإسلام السياسي باتجاهاته المختلفة شكلا والمتماثلة مضمونا، فيجمعه شعار ” الإسلام دين ودولة “، و”الإسلام هو الحل”، ويرى أن تطبيق الشريعة فرض ينبغي تنفيذه، ولا يجوز تعطيله بالتعلل بوجود مسيحيين في المجتمع، باعتبار أن ذلك يعد خضوعا لـ”ديكتاتورية الأقلية”، حسب وصف فهمي هويدي في إحدى مقالاته.

فهمي هويدي

فيما يسعى التيار الثالث إلى التوفيق بين الإسلام ومتطلبات الدولة المدنية من خلال التمييز بين السياسي والديني، حسب تعبير د. محمد عمارة، أو صياغة رؤية إسلامية للعلمانية، وفق ما أسماه د. عبد الوهاب المسيري “العلمانية الجزئية” التي لا تعادي الأديان، في مقابل العلمانية الكلية التي تحصر الدين داخل دور العبادة وتفصل بين الدين والدولة والمجتمع.

د. محمد عمارة

دولة الفقيه

فى هذا السياق، يأتى كتاب رباب كمال “دولة الإمام.. متى تخلع مصر عمامة الفقيه” الصادر حديثا عن دار “ابن رشد” ليثير العديد من القضايا ويكشف – بوضوح وحسم – المسكوت عنه، فالكتاب لا يقف عند حدود نقد مقولات الإسلام السياسي ودعاة الدولة الثيوقراطية، على كتابات رموز التيار العلماني، بل ينتقد أيضا الوضع المجتمعي والقانوني والسياسي الداعم لهذه المقولات، والذي أفضى إلى أن أصبحت عمامة الفقيه على رأس الدولة المصرية كلها، حسب ما ذهبت المؤلفة.

يضم الكتاب خمسة أبواب تحت عناوين: الحرية العقائدية والتمييز الديني، حرية التعبير والإبداع، تجديد الخطاب الديني، توظيف الدين في الخطاب السياسي والثوري، الخطاب الثقافي في مواجهة المد السلفي. وهو يضعنا أمام رؤية شبه شاملة لما تستلزمه الدولة المدنية، ونقد ما يعيق إقامتها، وتأكيد على مجموعة القيم الواجب ترسيخها في الوعي العام المجتمعي ومؤسسات الدولة المختلفة بدءا من كفالة الحرية العقائدية ونبذ التمييز الديني مرورا بحرية التعبير وتجديد الخطاب الديني وعدم خلطه بالسياسة، سواء أكان مؤيدا للسلطة أم معارضا لها، مع توظيف واستثمار القوة الناعمة للثقافة في مواجهة التطرف والتشدد السلفي.

قشرة حضارية

توضح الكاتبة – منذ المقدمة– ما تعنيه بدولة الإمام، فهي بنظرها لا تعني فحسب الدولة التي يحكمها فقيه سني أو شيعي، بل هي “دولة تعتمر عمامة الفقيه حتى وإن بدت متزينة بقشرة الحضارة، فالدولة ليست حكومة ونظام حاكم فحسب، وإنما ثقافة مجتمع مكتملة”، ولهذا فإن التغيير يجب أن يبدأ من تفكيك ثقافة التمييز التي تسيطر على قطاعات واسعة داخل المجتمع وتقود دائما إلى دولة الإمام، ومن ثم فإن تغيير القوانين دينية الهوى أو المهجنة بين المدنية والثيوقراطية –على أهميته– ليس كافيا ولن يؤتي ثماره إلا إذا وجد ثقافة مجتمعية داعمة وحاضنة.

وتدخل الكاتبة في جدل حول مقولة العلمانية الجزئية والعلمانية الكلية التي تبناها د. المسيري، والتي ترى أنها انتهت به إلى الإقرار بالمرجعية الإسلامية كطريق وحيد لحل مشاكل المجتمع تحت شعار “الإسلام هو الحل”، ورؤيته أن فصل الدين عن الدولة يتجاهل البعد الإنساني والروحي.

د. عبد الوهاب المسيري

وفي رفضها لهذه المنطلقات، توضح رباب كمال أن العلمانية تقوم على التعدد لا المرجعية الواحدة، فالبلاد العلمانية لا تحارب الروحانيات بل تمنح حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر لكل الديانات الإبراهيمية وغير الإبراهيمية. وهي ترى أهمية تحديد العلمانية بأنها فصل الدين عن السياسة أو عن الممارسة السياسية، وتنحية تعريفها بأنها فصل الدين عن الدولة، لأن التعريف الأخير قد يوحى بما ذهب إليه د. المسيري، “فالمجتمع العلماني ليس له لا مرجعية إسلامية ولا مسيحية ولا هندوسية ولا إلحادية، المجتمع العلماني هو ذلك المجتمع الذي يعيش تحت مظلته وقوانينه المؤمن والملحد على حد سواء دون تمييز”، حسب ما تؤكد المؤلفة.

ولاشك أننا مع الكاتبة في تأكيدها على أحقية الجميع في العيش فى ظل قوانين مدنية تساوي بين الجميع ولاتسمح بملاحقة أحد بسبب اعتقاده ناهيك عن قتله، لكن هل يتعارض كل ذلك بالضرورة مع وجود مرجعية إسلامية على سبيل الاستهداء عند وضع هذه القوانين وليس على سبيل التحكم؟ وربما يحضرنا هنا ما ذهب إليه محمد حسين هيكل في رؤيته للإسلام أنه أشبه بالشمس التي يسير الجميع فى هداها شريطة تجديد الفقه وتقديم رؤية مستنيرة للشريعة طبقا لمستجدات الواقع.

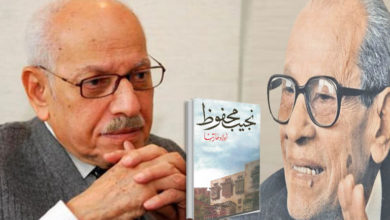

محمد حسين هيكل

نزعات عنصرية

في أسلوب شيق تحكى الكاتبة قصة فاسيلي أرخيبوف ضابط البحرية الروسية الذي غير مسار التاريخ بقرار فردي لتضع الحرب النووية أوزارها قبل أن تبدأ فعليا، وذلك حين نشبت أزمة الصواريخ الكوبية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. تتذكر الكاتبة أنها حين سردت هذه القصة فى الإذاعة المصرية وترحمت على صاحبها، تلقت اتصالا من أستاذ جامعي ليخبرها أنه لا يجوز الترحم على غير المسلمين، وتتساءل: ألا يذكرنا هذا بما أثير مؤخرا حول طبيبنا العالمي مجدى يعقوب حين تساءل ضيقو الأفق بعد إنقاذه حياة الملايين من أطفال مصر، هل سيدخل الجنة أم النار لكونه مسيحيا؟ إنها العنصرية الدينية البغيضة التي ينبغي التخلص منها.

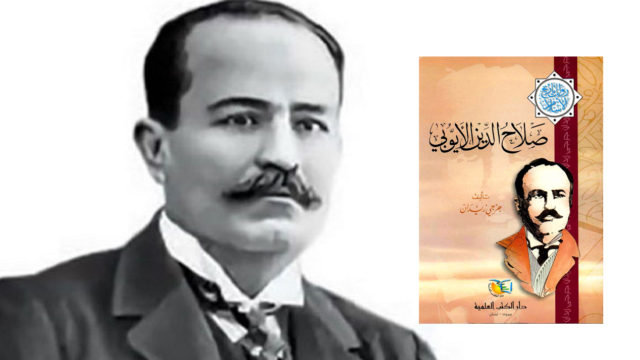

وردا على تلك النزعة العنصرية تسرد الكاتبة واقعة أخرى مغايرة تخص “جورجي زيدان” اللبناني عاشق التاريخ الإسلامي ومؤلف موسوعة “تاريخ التمدن الإسلامي” و22 عملا روائيا حول تاريخ الإسلام، أشهرها: فتح الأندلس، وصلاح الدين الأيوبي، الذي رشحته الجامعة المصرية ليدرس تاريخ الحضارة الإسلامية، فثار الرأي العام ما اضطر إدارة الجامعة إلى التصويت على أنه لا يليق لغير المسلم تدريس مادة التاريخ الإسلامي، فيما دافع المنفلوطي عن حق زيدان في تدريس التاريخ الإسلامي، مؤكدا أن عقيدته لا شأن لها بالحكم على مادته العلمية، وقال كلماته المضيئة ” كأنما لم يكفهم أن يروا بينهم مسيحيا متسامحا حتى أرادوا منه أن يكون مسلما متعصبا”. وتخلص المؤلفة من هذه الواقعة إلى أن “مجرد الدعوة لتجديد الخطاب الدينى ليس كافيا بل ينبغى أن يسبقه تجديد خطاب ثقافي يواكبه حتى لا نفاجأ بارتداء القوى المدنية لجلباب المحتسب”. (ص42).

جورجي زيدان

كما تتطرق الكاتبة إلى ما أثير في الشهور الأخيرة مسألة خانة الديانة، وربما لا يعرف الكثيرون أن هذه القضية أثيرت في ثلاثينيات القرن الماضي على يد فكري أباظة حين طالب بإلغائها من جميع الأوراق والوثائق المصرية قائلا: “ألا تكفي مصريتنا؟ فمصر قبل الأديان، فالدين لله والوطن للجميع”، وهو ما تؤيده الكاتبة بقوة. والحقيقة إنني لا أرى في ذلك أمرا شكليا ولاشك أنه مفيد في الحد من التمييز الديني لكن يحضرني رأي الراحل حسين أحمد أمين حين رأى أن الإلغاء لن يمنع التمييز وأن التحدي الأكبر أن تظل تلك الخانة دون أن يترتب عليها أي انتقاص للحقوق، فالديانة تبقى واضحة سواء ظلت هذه الخانة أو تم إلغاؤها، ما يؤكد أن الثقافة المجتمعية هي الأصل في بناء دولة المواطنة.

فكري أباظة

المجتمع والمرأة

تلفت المؤلفة هنا أنه فيما كان قاسم أمين يدعو إلى تحرير المرأة في مطلع القرن الماضي، اتخذ طلعت حرب موقفا مناهضا لهذه الدعوة وأصدر كتابه “فصل الخطاب في المرأة والحجاب” عام 1901 داعيا إلى إبقاء الحجاب ليس فقط لأسباب دينية بل لأنه أصل من أصول الأدب والعفة للنساء. لكن تشير إلى أن الرجل نفسه مر لاحقا بمراجعات فكرية في خضم سعيه لبناء إمبراطورية اقتصادية كبيرة، أبدلت موقفه كما ظهر في دعمه للسيدة لطيفة النادى أول امرأة مصرية تقود طائرة عام 1933، وكذلك في اقتحامه عالم السينما عام 1925 معتبرا السينما أداة تعليمية للشعب تسمو بروحه وعقله، كما يبدو أيضا في خلص إليه في ختام تجربته في بناء اقتصاد بلده: “إن تجديد الاقتصاد في بلد زراعي نام لن يتم إلا إذا ازدهرت العقول بالأفكار الجديدة والثقافة الرفيعة” (ص140). ولاشك أن هذا هو الهدف الكبير الذي سعت الكاتبة إلى تأكيده على مدار هذا الكتاب الهام الجريء.

قاسم أمين