يرى السيد إمام، الذي يعد واحدا من كبار مترجمي العالم العربي، أن احد معايير قياس نهضة أي أمة، هو عدد المترجمين لديها، وأعداد ونوعية الكتب المترجمة. وفي حواره مع موقع “أصوات أونلاين” يصف السيد إمام المشهد الثقافي العربي الراهن بأنه “معطوب”.

يدلل على ذلك بأن كل ما يترجمه العرب جميعا في عام، يمكن أن تتكفل به دارُ نشرٍ فرنسية واحدة في اليوم. ويشير إمام إلى أن أحدى اللحظات الزاهرة في تاريخ الثقافة العربية كانت لحظة رفاعة الطهطاوي وافتتاح مدرسة الألسن عام 1835 التى شاركت بنصيب وافر فى النهضة العلمية، التى شهدتها مصر في منتصف القرن التاسع عشر والتي وضعت مصر على مشارف العصر الحديث.

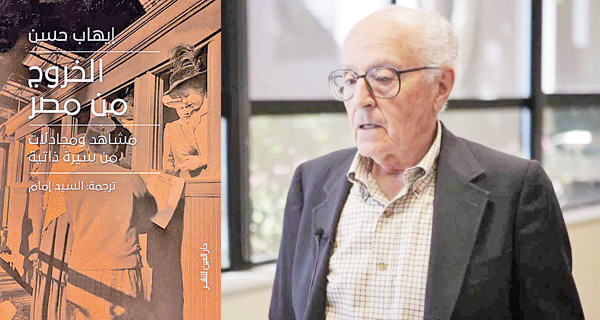

المترجم السيد إمام

– بعد ما يزيد عن أربعين عامًا هي مشوارك مع الترجمة.. ماذا يعني لك المترجم وكيف ترى حال الترجمة في عالمنا العربي؟

-المترجم عين نرى بها العالم من حولنا، عين تحدد بها موقعك في عالم لا يكف عن الدوران والصخب، عالمٍ من من التدفقات لا يعرف التريث في شتى مناحي الحياة، وبدونها، أو إذا أصيبت بالعطب، فقدت إحساسك بالزمن ولن تجديك نفعاً بقيةُ الحواس. وأظن أن هذا هو حالنا في العالم العربي الآن، هل تريد مقياساً مختلفاً لنهضة الأمم: عدد المترجمين، وأعداد الكتب المترجمة، ونوعية هذه الكتب، إن كل ما يترجمه العرب كلهم في سنة تتكفل به دارُ نشرٍ فرنسية واحدة في اليوم. الفجوة الحضارية تأتي من هنا، تريد أن أحيلك إلى تجربة بيت الحكمة الذى أنشأه هارون الرشيد، وتولى رعايته والإشراف عليه من بعده المأمون، وكيف نهض بترجمة مئات الكتب من شتى ألوان المعارف، وكافة الثقافات: الهندية واليونانية والرومانية والفارسية..الطب والفلك والهندسة والكيمياء، بالإضافة إلى الفلسفة والفنون والآداب.

تلك هي اللحظة الزاهرة في عمر الثقافة العربية، التى تفجرت بالمعارف والأشعار والتى انتقل بفضلها شعاع المعرفة إلى العالم كله من حولها.

أما اللحظة الثانية فكانت لحظة رفاعة الطهطاوي وافتتاح مدرسة الألسن عام 1835 التي شاركت بنصيب وافر في النهضة العلمية، التي شهدتها مصر في منتصف القرن التاسع عشر والتي وضعت مصر على مشارف العصر الحديث.

رفاعة الطهطاوي

أما عن حال الترجمة في العالم العربي اليوم، فحدث ولا حرج، جهود فردية مبعثرة من هنا وهناك، لا ينظمها رابط، ولا تؤطرها استراتيجية محددة، والمترجم بائس لا يجد من يقدره، يحتل أدنى درجات السلم بين المفكرين والكتاب والشعراء، هذا البروميثيوس سارق المعرفة من الآلهة لكى يهديها لكل هؤلاء.

-اشتغلت على ترجمة العديد من النظريات النقدية إلا أنك في الفترة الأخيرة قدمت لنا إيهاب حسن في سيرته الذاتية.. لماذا إيهاب حسن تحديدًا ولماذا تأخر تقديمه برأيك؟

-إيهاب حسن “المصري الأصل”، أحد كبار نقاد الثقافة والأدب في هذا العصر، وعدم الالتفات له و لمنجزه في مجالى التنظير والممارسة خطأ كبير، من المسئول عنه؟ لا أدري..

لمذا تم إهماله – ربما عن عمد ولأسباب شخصية، لا علاقة لها بمنجزه الفكري، لا أعرف أيضًا، كل ما أعلمه هو أنه ظل قابعًا في ركن صغير من ثقافتنا، لا يلحظ وجوده أحد طيلة ما يربو على نصف قرن، في الوقت الذى حظى فيه مفكرون عرب في مثل قامته مثل إدوار سعيد باهتمام المفكرين والمثقفين العرب من كل اتجاه، ربما لأنه وجد المؤسسة التى ترعاه وتحتفي به، وربما أيضاً لأسباب أيديولوجية لا تخفى مراميها على أحد.

لقد كان حسن، من بلور مفهوم ما بعد الحداثة، ورسخ معناه في مجالات الآداب والفنون وساهم فى نشره وترويجه، ويعترف له الفيلسوف الفرنسى جان فرانسوا ليوتار صاحب كتاب “الوضع ما بعد الحداثي”، والمنظر المعماري ما بعد الحداثي الشهير تشارلز جنكس، بفضل الريادة في هذا المجال، لقد ترجمت أعماله إلى ست وعشرين لغة ليس من بينها العربية بكل أسف.

إيهاب حسن وسيرته الذاتية ترجمة السيد إمام

-هل خلاف إيهاب حسن وقطيعته مع التراث العربي هو ما حرضك على ترجمة سيرته الذاتية؟ وماذا نخرج من سيرة رجل كاره لتراثه وطبقته ووطنه؟

كاره للأوضاع العربية وما آل إليه حال العرب، نعم، كاره لكل التراث الذي يكبل انطلاقنا إلى مشارف العالم الحديث، نعم، كاره أيضاً لتخلفنا ومنطلقاتنا الفكرية ونعراتنا الطائفية ونظرتنا الضيقة للعالم من حولنا، نعم، ومن منا لا يقف موقفه من كل هذا الهراء الذى يحيط بنا من فقروهوان وتخلف وضعة؟ إقرأ مقاله “طغاة الصحراء” الذى كتبه من وحي ما يسمى بالربيع العربي، لكي تتعرف أكثر بحقيقة دوافعه.

كاره لتراثه وطبقته، نعم، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا أولاً: من أي منطلق؟ أحيلك إلى المقتطفات التالية من كتاب “الخروج من مصر” لعلها تبرر موقفه:

كانت سياسة البريطانيين، أُكَرِّر، هي “فرق تسد”؛ وكانت الأحزاب السياسية المتنازعة في مصر، دليلاً على نجاح هذه السياسة، لقد حكم البريطانيون مصر أولاً وأخيراً بمساعدة أسرة حاكمة متداعية، وأقلية حاكمة مرتشية، وعقيمة تفتقر إلى الكفاءة من أصحاب المال والأراضى والنسب، وبعد ثورة 1952، ومصادرة أملاك الأسرة الملكية عام 1953، إرتفع عدد المدارس والمستشفيات بشكل سريع في كل مكان فى ذلك العام، على نحو يفوق ما كان عليه الحال فى السنوات العشرين السابقة.

أما كاره لوطنه فلا، لكنه كاره للوطن الذي كان يرزح تحت أغلال الفقر والاحتلال والتخلف والمرض، فنعم، من منا لا يكره وطنا على هذه الشاكلة؟، من منا لا يبتغي وطنا مستقلاً حراً، يتفجر بكل ألوان العلم والمعرفة، وطناً لا يكتفي بالفرجة على ما يجري حوله من تطورات مذهلة، بل يكون عنصراً فاعلاً فيها، ومكوناً أصيلاً فى تحديد مسارها؟ وطنا لا تقيد انطلاقاته نحو المستقبل الكثيرُ من المفاهيم والأدوات القروسطية المتخلفة؟

-كيف ترى علاقة المترجم بالنص الذي يترجمه؟

-على المترجم أن يكون أميناً مع النص الذي يترجمه، ينقله إلى لغته على نحو أقرب ما يكون إلى النحو الذي أراده مؤلفُه، لا حرية للمترجم في تحريف النص الأصلي لا بالإضافة أو الحذف، وإذا كان للمترجم رأي فيما ينقله، فأمامه الهامش يعترض فيه كما يشاء ويعبر عن رأيه فيما يطرحه المؤلف الأصلي على الطريقة التى تعجبه، أن يعارضه أو يؤلف كتاباً موازياً أما الخلط، فمرفوض، جملة وتفصيلاً مرفوض.

–ماهي المعايير التى تحكمك في أختيارك لترجمة كتاب ما؟

-يحكمني في اختيار الكتب التى أترجمها معياران، أولًا: مدى اتساق الكتاب الذي أترجمه مع المشروع، الذى كرست جهدي لإنجازه وهو ترجمة النظرية الأدبية الحديثة، وما يتصل بها، ثانيًا: مدى جدة وأصالة الكتب المقدمة ضمن هذا المشروع وتأثيرها، ومن ثم ترجمت “الشعرية البنيوية” لجوناثان كلر، وهو الكتاب العمدة لشرح البنيوية وفهمها، و”قاموس السرديات” لجيرالد برنس وهو أول قاموس من نوعه في اللغة العربية، يعني بتقديم وشرح المصطلحات الحديثة التي اجترحها علم السرد البنيوي، تأثراً بعلم اللغة، و”تعليم ما بعد الحداثة: المتخيل والنظرية” وهلم جراً وصولاً إلى إيهاب حسن، وإحيائه في اللغة العربية، التى ظل مجهولاً بالنسبة لها لأمد طويل.

هدفي هو أن أطلع القارىء العربي على هذا المنجز الفريد، لا أهدف بالطبع إلى تقليده ومحاكاته، حسبى فقط أن يطلع عليه، يلم به، وله الحرية بعد ذلك فى أن يقبله كلية أو يرفضه، أو يستفيد من مناهجه في النظر والتعامل مع النصوص، المشروع ممتد ما امتد العمر..

-غياب مؤسسات لديها مشروع واضح للترجمة هل أثر كثيرًا على حركة الترجمة في عالمنا العربي؟

-معك حق، لقد استبعد النقد الأكاديمي القارىء العادى من حساباته، بل والقارىء المثقف كذلك، أصبحت رطانته المعقدة أشبه ما تكون باللغة التى كان يمارس بها الكهنة طقوسهم في معابد آلهة قدماء المصريين، لغة سرية غامضة تخصهم وحدهم، لا يفهمها غيرهم.

-لماذا يظل النقد والترجمة في ذيل اهتمام الجوائز العربية.. وهل لعبت الجائزة دورا في تسيد جنس الرواية على باقي الاجناس الإبداعية؟

-النقاد الأكاديميون يشكلون طبقة تشبه تماماً طبقة اللاهوت التي كان يمثلها كهنة المعابد القدماء، وهذا مناط امتيازهم وإحساسهم بالتفوق على سائر البشر، إحساس زائف بكل تأكيد، وظيفة الناقد هي إضاءة النصوص وليس تعميتها، مساعدة القارىء غير المتمرس أو غير المتخصص على تذوقها وفهمها، والطريقة التي تشتغل بها ودورها في فهم العالم والتعرف على الذات فهماً أفضل ضوئها.

النقد ليس علماً مثل الفيزياء والكيمياء وعلم النبات، ولن يكون علماً بأي حال، لقد سقطت كل الدعاوى والمحاولات لإضفاء صفة العلم على النقد، الشكلانية والبنيوية مثلاً، وظهرت نظريات أخرى تستعيد صلة النقد بالمجتمع، والتاريخ بوصفه نشاطاً إنسانياً لا يتعين فصله عما عداه من أنشطة إنسانية أخرى، يرتبط بها بالضرورة، تنعكس عليه وينعكس عليها في حركة تبادل وتفاغل مشترك يشكل الوعي، ويحدد النظر إلى الوجود والكائنات.

صعوبة النقد وإلغازه الشديد شىء يشكو منه بعض المنظرين الأوربيين فما بالك نحن، فليمارس الكهنة طقوسهم الخاصة في معابدهم، ولنمارس نحن لذة القراءة على النحو الذى يروق لنا، وكما نشاء، دع وصايا النقاد في خزائن أسرارهم المقدسة، ولننطلق نحن في قراءة النصوص والاستمتاع بها، على الطريقة التى نجد أنها مناسبة.

-غياب نظرية نقدية تؤطر لما يتم إنجازه في محالات الإبداع العربي.. هل يعبر عن كسل نقدي، أم أننا مازلنا نستورد النظريات النقدية ثم تلبيسها على النص الإبداعي العربي؟

-الدعوة لتأسيس نظرية عربية في النقد، دعوة ظاهرها الجد وباطنها الهزل، هل المطلوب منا أن نبدأ فى اختراع العجلة من جديد، إن كل ما نستطيع فعله هو الإسهام فى النظرية الأدبية.. منذ أرسطو وحتى الآن، لم نسمع عن دعوة مشابهة لإقامة نظرية أدبية صينية أو يابانية مثلاً. الأمر في رأيي يشبه محاولة إنشاء علم فيزياء عربى، أو علم كيمياء عربي، هل ممكن؟ أي تهريح وتلاعب بمفهوم بمشاعر السذج من البشر.

-هل الثقافة سلعة؟ وإن كانت كذلك فهل هي قابلة للرواج في زمن الانحسار الثقافي الذي نعيشه؟

– لقد جرى تسليع الثقافة على قدم وساق منذ بعيد، الكتب بحد ذاتها سلع تباع، وتشترى تتحكم ف إنتاجها وصناعتها آليات السوقٍ، لذا تشترط بعض دور النشر عناوين محددة بالذات، وتنظر بعين الربح إلى أذواق المشترين، ومداعبة غرائزهم الرخيصة عن طريق الكتاب، وبالتبعية ترفض هذه الدور الكتب الفكرية المؤسِّسة، بدعوى أنها لن تحقق عائداً مجزياً من المال، أو التعلل بعدم إقبال القراء على هذه النوعية من الأعمال. أنظر إلى ما يحققه أحمد مراد أو هشام الجخ أو زاب ثروت من مبيعات، مقابل ما تحققه كتب جابر عصفور أو عفيفى مطر أو مراد وهبة أو حتى نجيب محفوظ ذاته من مبيعات، لذا يعمد الكثير من الكتاب الآن إلى الكتابة بشروط السوق: شوية سكس، لقطات من فيلم بورنو مفيش مانع، تعرية الأعضاء الجنسية إلى أقصى حد ممكن، جريمة قتل، تحريض على الجريمة وممارسة الفسق، زواج المحارم، لغة ركيكة تناسب أمزجة المراهقين، علاقات جنسية مثلية، فضاء الشواذ، وهلم جراً وسلم لى على المترو كما يقال!!!

– هل نشهد انفجارا روائيا على حساب الجودة وعلى حساب أجناس أخرى من الإبداع؟

-نعم، هناك انفجار روائي القليل منه جيد جدًا، أحفاد نجيب محفوظ يملأون الدنيا صخباً، على حساب أنواع أخرى نعم، ليس فى مصر وحدها كما يردد البعض، ولكن فى أوروبا كذلك، الشعر مثلاً يعاني من حالة انحسار رهيبة، هل يكمن السبب في الشعراء أنفسهم؟ في القراء؟ فتنة الحكى ذاتها؟ “في البدء كان الحكى”.

لقد أصبحت الرواية – بعد تطورها- فضاءً جامعاً يضم الأجناس الأدبية كلها، لقد احتضنت الريبورتاج الصحفي، والمقال الفكرى بل والنقدى والتأملات والمجادلات واستعارت من فنون السينما والفن التشكيلى، تقنيات التقطيع والمونتاج والكولاج، اللقطات القريبة (الكلوز أب) والبانورامية، ومن المسرح الحوار، ومن الشعر التكثيف، والإيجاز. هل يكون هذا هو السبب؟ ربما، إنما المؤكد أنها الجنس الأدبى السائد والرائج في العالم كله في الوقت الراهن بدون شك.