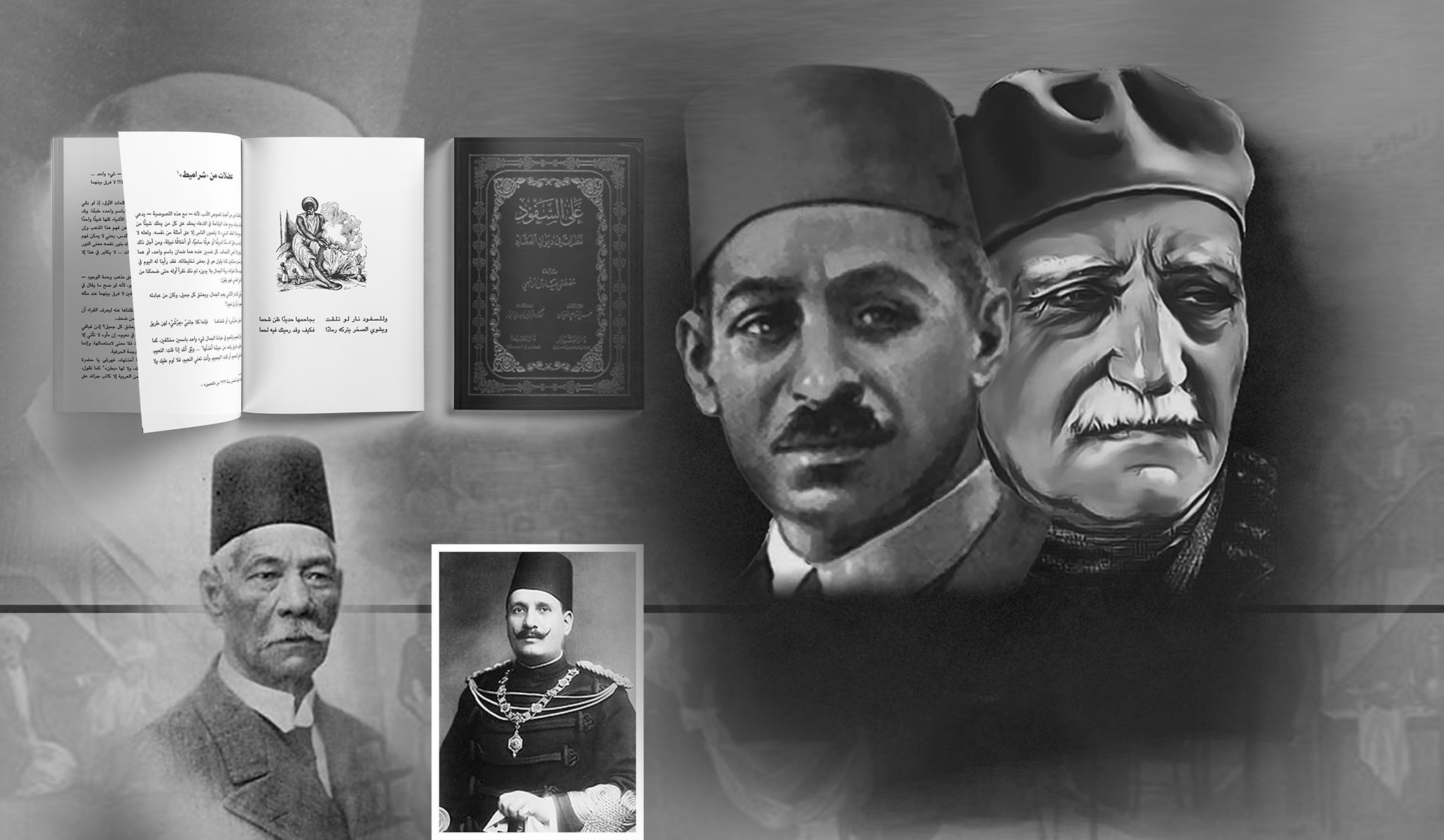

«السفود» في معجم اللغة هو عود أو قضيب من حديد.. «سيخ» ينظم فيه اللحم ليشوى، وينتهي بطرف حاد هي مغرزة اللحم، ويجمع السفود على سفافيد. الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي (1880-1937) قرر وضع غريمه وخصمه العنيد الأديب الكبير أيضا عباس محمود العقاد (1889-1964)على هذا «السفود»، فكتب سلسلة من المقالات في مجلة «العصور»، وجمعها بعد ذلك في كتاب معلنا بدء أشهر معركة أدبية دارت رحاها نهاية عشرينيات القرن الماضي.

كتب الرافعي سلسلة «على السفود» في فترة اتسمت باحتدام الصراعات الفكرية والأدبية؛ والتي أدت بدورها إلى إثراء الحياة الفكرية والثقافية في مصر والعالم العربي، وفيما رأى بعض النقاد أن الرافعي قصد بسلسلة مقالاته تحرير النقد من طوق عبودية الأشخاص، ألا أن لغة الكتاب وعناوين فصوله كشفت عن أن مؤلفه ما كتبه إلا للثأر والانتقام من العقاد الذي طعن في كتابه «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية».

رفع الرافعي غريمه على «السيخ» وفرشه على النار، طعن في أدبه واتهمه بالسرقة والغرور ووصفه بـ«أديب المراحيض»، «وقد استعرنا هذه الكلمة في النقد، لأن بعض المغرورين من أدباء هذا الزمن ممن عدوا طورهم، وتجاوزوا كل حد في الإدعاء والغرور، لا يصلح فيهم من النقد إلا ما ينتظمهم ويفرشهم نارا كنار اللحم يشوى عليها ويقلب وينضج، فلقد أعينوا من الصفافة والدعوى والخداع ولؤم الأدب والعجب والفتنة بما لا بتدبير فيه إلا حال كتلك»، هكاذا برر الرافعي خشونة نقده لخصمه لهذه الطريقة التي أثارت جدلا حينها، مضيفا: العقاد «مسفد» في هذا الكتاب، وهذا النقد «تسفيده»، و«سفد» فلان أي وضعه على «السفود».

اقرأ أيضا:

العقاد والنديم.. «التلميذ» يتمرد على «الأستاذ» via @aswatonline https://t.co/6HgBVd7Hjz

— أصوات Aswat (@aswatonline) July 17, 2019

معركة على «إعجاز القرآن»

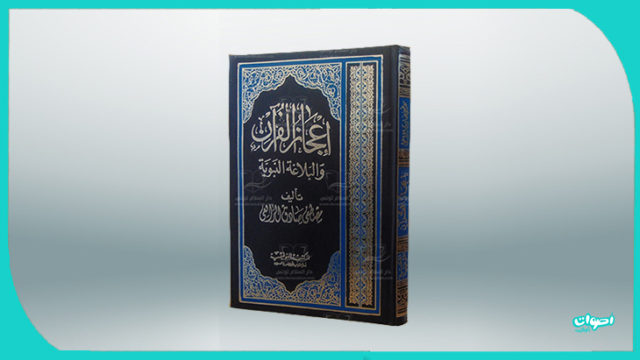

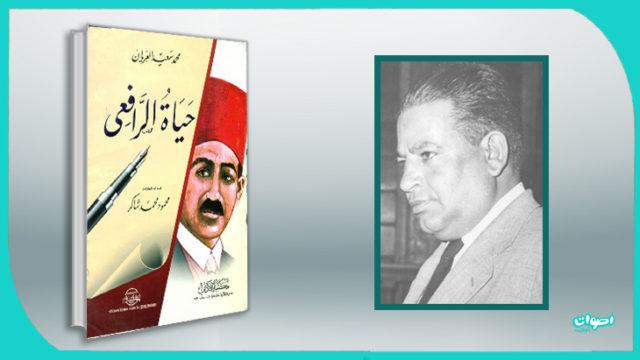

وعن سبب وصول الخصومة بين الأديبين الكبيرين إلى هذه الدرجة من الشطط، يقول محمد سعيد العريان «1905-1964» تلميذ الرافعي في كتابه «حياة الرافعي» المنشور عام 1955، إن بداية الخصام بين العقاد والرافعي كانت بسبب كتاب الأخير «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الذي صدرت طبعته الأولى عام 1912، ثم أمر الملك فؤاد بطبعه على نفقته تقديرا للكتاب ولصاحبه، وصدرت الطبعة الملكية عام 1928.

لاقى «إعجاز القرآن» قبولا كبيرا في أوساط الأدباء والنقاد، ونال به الرافعي مكانة سامية، حتى أثنى عليه الزعيم سعد زغلول فكتب عنه: «أيد بلاغة القرآن وإعجازه بأدلة مشتقة من أسرارها، في بيان يستمد من روحها.. بيان كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم».

انطلقت شرارة معركة «السفود» عندما كان الرافعي في دار «المقتطف» وهناك التقى العقاد، فاستقبله الأخير بوجه غير الذي كان يلقاه به، «اعتذرت من ذلك إلى نفسي بما ألهمتني نفسي، وجلسنا نتحدّث، وسألته الرأي في (إعجاز القرآن)، فكأنما ألقيت حجراً في ماء آسن، فمضى يتحدث في حماسة وغضب وانفعال، كأن ثأراً بينه وبين إعجاز القرآن، ولو كان طعنه وتجريحُه في الكتاب نفسه لهان عليّ، ولكن حديثه عن الكتاب جرّه إلى حديث آخر عن القرآن نفسه وعن إعجازه وإيمانه بهذا الإعجاز»، يقول الرافعي محدثا تلميذه العريان، ويكمل «أصدقك القول يا بني: لقد ثارت نفسي ساعتئذ ثورة عنيفة، ففكرت أن أفعل شيئا.. إن القرآن لأكرم وأعز، ولكنني أثرت الأناة».

سعد زغلول يُشعل الفتنة

ويفسر العريان ثورة العقاد وغضبه على الرافعي فيقول: كان العقاد كاتباً من أكبر كتاب «الوفد» ينافح عنه ويدعو إليه بقلمه ولسانه عشر سنين، وكانت له عند سعد منزلة لم تكن لسواه من الكتاب، وكان يرى أن له على سعد حقا، لكن سعداً مع كل ذلك لم يكتب له عن كتاب من كتبه: «كأنه تنزيل من التنزيل، أو قبس من نور الذكر الحكيم»، و كتبها سعد للرافعي وليس له عليه حق مما عليه للعقاد».

ويضيف الرافعي لمحدثه: من هنا يا بني كانت ثورته، كانت ثورة الغيرة، لا ثورة الأديب الناقد الذي لم يقنع بما جاء في الكتاب عن «إعجاز القرآن» فهو يلتمس المعرفة والإقناع، وعرفت ذلك من بعد، فما بدا علي ما في نفسي من الانفعال، ومضيت معه في الحديث في وجه جديد، قلت: أنت تجحد فضل كتابي، فهل تراك أحسن رأيا من سعد؟. وفهم ما أعنيه فقال -أي العقاد-: وما سعد؟ وما رأي سعد؟

ويمضي الرافعي قائلا: «طويت الورقة التي كان يكتب العقاد فيها حديثه (كان الرافعي أصم، وكان حديثه مع الناس كتابة على قصاصات من ورق)، فقبضت عليها يدى ثم قلت: أفتراك تصرّح برأيك هذا في سعد لقرائك وأنت تأكل الخبز في مدحه والتعلق بذكراه؟ قال: فاكتب إليّ هذا السؤال في صحيفة من الصحف تقرأ جوابي كما عرفته الآن».

ابتسم الرافعي لقول العقاد وأجابه: «يا سيدي إن الرافعي ليس من الحماقة بحيث يسألك هذا السؤال في صحيفة من الصحف فتنشر السؤال ولا تردّ عليه، فيكون في سؤالي وفي صمتك تهمة لي، وتظل أنت عند قرائك حازماً أريبا بريئا من التهمة مخلصاً لسعد».

امتقع وجه العقاد، واتهم الرافعي بتزوير كلمة سعد عن كتاب «إعجاز القرآن» قائلا له: «ما لك أنت وسعد؟ إن سعداً لم يكتب هذا الخطاب، ولكنك أنت كاتبه ومزوّره، ثم نحلته إياه لتصدّر به كتابك فيروج عند الشعب»!.

وعن رده على ذلك يقول الرافعي: «وما أطقت الصبر بعد هذه التهمة الشنيعة، ولا ملكت سلطاني على نفسي، فهممتُ به… فدخل بيننا الأستاذ فؤاد صروف رئيس تحرير المقتطف، فدعا العقاد أن يغادر المكان ليحسم العراك ويفضّ الثورة».

حاول العريان توثيق المعركة الكلامية بين الرافعي والعقاد، فقصد الأستاذ فؤاد صروف ليسأله الرأي في هذه الرواية، فقال: «هذا الحديث في جملته وفي موضوعه لا اعتراض لي عليه، وبقدر ما تطاوعني الذاكرة أستطيع أن أجزم بأن شيئا من ذلك قد كان، ولكن الذي رواه لك الرافعي من حديث العقاد في هذه المناظرة ليس على نصه، قد يكون هذا مؤدى ما قال ولكنه ليس به، والرافعي كان أصمّ، ولم يكن كل الحديث بينهما مكتوباً، وقد قال العقاد في مناظرته كلاما لم يكتبه ولم يسمعه الرافعي ،ولكنه تخيله على ما أحسب، فكانت روايته للحادثة من بعد معنى يرويه لا لفظاً يحكيه».

وتابع صروف: «ولكني مع ذلك لا أنكر ما كان من حديث العقاد في هذه المناظرة عن القرآن وإعجاز القرآن، ورأيه في ذلك يعرفه أصحابه».

اقرأ أيضا:

العقاد خلف أسوار «قرة ميدان» دفاعا عن الدستور via @aswatonline https://t.co/J606Nbbo2l

— أصوات Aswat (@aswatonline) July 17, 2019

أديب يلغ في عرض صاحبه

ويرى العريان إن الخصومة العنيفة بين الرافعي والعقاد قد تجاوزت ميدانها الذي بدأت فيه ومحورها الذي كانت تدور عليه إلى ميادين أخرى جعلت كلاّ من الأديبين الكبيرين ينسى مكانه ليلغ في عرض صاحبه ويأكل لحمه من غير أن يتذمم أو يرى في ذلك معابة عليه. وكان البادئ بإعلان هذه الحرب هو الرافعي في مقالاته «على السفود».

ويشكك العريان في أن غضبة الرافعي على العقاد كانت فقط لإنكار الأخير لـ«إعجاز القرآن»، مشيرا إلى أن ثورة الرافعي كانت لاتهام العقاد له بأنه زوّر كلمة سعد زغلول عن الكتاب ليروج عند الشعب، «من أجل هذا خرج الرافعي عن الوقار والأدب الواجب في مقالاته، لكنه برر ذلك قائلا: إنها غضبة لله والقرآن، وللتاريخ رأي لا يعلم أحد أيفارق هذا الرأي أو يلتقي وإياه على سواء»؟

اللافت أن كتاب «على السفود» لم يتناول أسباب هذا الخلاف، فلم يتحدث إلا عن شعر العقاد وديوانه، ويفسر الرافعي ذلك قائلا: هذا أسلوب من الرد قصدت به الكشف عن زيف هذا الأديب والزراية بأدبه، حتى إذا تقررت منزلته الحقيقية في الأدب عند قراء العربية، لا تراهم يستمعون لرأيه عندما يهم بالحديث عن إعجاز القرآن.

عضلات من «شراميط»

بدأ الرافعي نشر سفافيده السبعة التي ضمها بعد ذلك في كتاب بداية من شهر يوليو عام 1929، حتى مطلع عام 1930، وجاءت عناوينها صادمة للرأي العام، وكان أبرزها «عَضَلات من شَراميط» «جبَّار الذِّهْن المُضْحك»، «مِفتاحُ نفسِه وقُفْلُ نفسِه»، «العقَّادُ اللصُّ»، «الفَيلَسوف»، «ذُبابةٌ لكنْ من طِراز زِبْلِن».

وقدَم الرافعي كل سفود من تلك السفافيد ببيتين من الشعر، ناطقين بما تضمنته تلك المقالات من نقد فاتك محرق، يقول فيهما:

وللسَّفُّودِ نارٌ لو تلَقَّتْ بجاحِمِها حَديدًا ظُنَّ شَحْما

ويَشْوي الصَّخرَ يترُكُه رَمادًا فكيفَ وقد رميتُكَ فيه لَحْما؟!

ويقول الرافعي في مقدمة «على السفود» عن العقاد: الرجل في الأدب كورقة البنك المزورة، هي في ذات نفسها ورقة كالورق، ولكن من ينخدع فيها لا يغرم قيمتها، بل قيمة الرقم الذي عليها وهذا من شؤمها ومن هذا الشؤم حق البيان على من يعرفها.

ويضيف: قد يكون العقاد أستاذا عظيما ونابغة عبقريا وجبار الذهن كما يصفونه، ولكنا نحن لا نعرف فيه شيئا من هذا، وما قلنا في الرجل ما يقوله فيه كلامه، وإنما ترجمنا حكم هذا الكلام، ونقلناه من لغة الأغلاط والسرقات والحماقات إلى لغة النقد، وبيناه كما هو، لم نبعد ولم نتعسف.

ويكمل الرافعي طريحته للعقاد قائلا: إن زور شأنه وأدعى وتكذب واغتر ومشى أمره في ضعفاء الناس بالتنطع والتلفيق والإيهام فإن حقيقته صريحة لا تزور، وغلطاته ظاهرة لن تدعى، وسرقاته مكشوفة لن تلفق.

وعن عمل العقاد في جريدة «البلاغ» يقول الرافعي: كانوا يحتاجون إلى سفيه أحمق يسافه عنهم، جريا على القاعدة الحكيمة القائلة: إن الكريم لا يحسن به أن يكون سفيها، فيجب أن يتخذ له من يسافه عنه إذا شتم، فلم يروا أكفأ من العقاد وقاحة وجه وبذاءة لسان وموت ضمير وحمقا أكبر من الحمق الإنساني، ولؤم نفس بقدر مجموع كل ذلك، سفيه مكرم بحكم السياسة.

واتهم الرافعي العقاد بأنه لقيط ليس له منبت أو أصل، وهو ما أثر على علاقته بالناس «فهو يكره الوجود من أجل نفسه، ويكره نفسه من أجل الوجود، والمنفعة المادية وحدها هي دنياه وأهله وناسه».

ووصف أسلوبه الأدبي بأنه «مضطرب مختل لا بلاغة فيه وليست له قيمة.. وهو من جهة اللغة والبيان ساقط لا يكابر في هذا»، أما عن شعره فيصفه الرافعي بأنه متناقض «بضع أبيات حسنة لا بأس بها، وألوف من الأبيات السخيفة المخزية التي لا قيمة لها لا في المعنى ولا في الفن ولا في البيان.. فعلام يدلك هذا؟ يدلك بلا شك أن الأبيات الحسنة مسروقة، جاءت من قريحة أخرى».

وتحت عنوان «عضلات من شراميط» تساءل الرافعي: لم هذا العقاد أخبث لصوص الأدب؟، ويجيب: لأنه مع هذه اللصوصية يدعي دائما ملكية ما يسرقه، ومع هذه الوقاحة في الأدعاء يحقد على كل من يملك شيئا من مواهب الله، مشيرا إلى أن معظم ما كتبه العقاد مهلهل نتيجة هذه السرقات فهو يكتب الشيء وضده ويجمع بين الضدين باسم واحد.

اقرأ أيضا:

صفحات مجهولة: كيف فهم العقاد الشخصية المصرية؟ via @aswatonline https://t.co/jFU1U3L5qL

— أصوات Aswat (@aswatonline) July 17, 2019

مظهر و«المهذار الأصم»

لم يقف العقاد مكتوف الأيدي على ما فعله به الرافعي، وكتب في جريدة «الجهاد» لصاحبها توفيق دياب مقالا بعنوان «أصنام الأدب»، اعتمد فيها أسلوب خصمه في الطعن والتجريح في رجلين هما إسماعيل مظهر و«المهذار الأصّم» مصطفى صادق، وكان أكثرها سباباً وشتيمة وأقلها في الرد والدفاع.

إسماعيل مظهر

ويقول العريان أن العقاد حمل أن يشرك إسماعيل مظهر مع الرافعي فيما وجه إليه من الشتم والتهمة، ذلك أن مظهر هو صاحب مجلة «العصور» التي نشرت مقالات «على السفود»، وطابع الكتاب ومروجه.

وكان الباب الذي نفذ منه العقاد في الطعن على الرافعي، هو اتهامه في وطنيته، وإيهام قرائه بأن الرافعي لم يكن لينقده إلا لأنه هو العقاد السياسي الوفدي عدو الحكومة المتسلطة على الناس بالحديد والنار! وحسبك بها من تهمه حين يقولها العقاد!

ويضيف العريان: أن للعقاد مفاجآت عجيبة النقد، تمثل العقاد الكاتب المرن المحتال في أساليب السياسة، أكثر مما تمثله ناقداً محيطا يدفع الرأي بالرأي والبرهان بالبرهان!.. واصفا أسلوب العقاد في رده على الرافعي بأنه «يؤلم ولا يفحم، ويقابل الجرح بالجرح لا بالعلاج».

ما هذا يا أبا عمرو؟

لم تكن واقعة «إعجاز القرآن» هي بداية الصراع بين الأديبين الكبيرين، كما ذكر العريان، ففي عام 1914 كتب العقاد في صحيفة «المؤيد» مقالا بعنوان «فائدة من أفكوهة»، يعقب فيها على قول الرافعي في الجزء الأول من كتابه «تاريخ آداب العرب»، وختم مقاله بقوله: «فإن شاء عددنا كتابه كتاب أدب، ولكنَا لا نعده كتابا في تاريخ الأدب؛ لأن البحث في هذا الفن متطلب من المنطق والزكانة ومعرفة النطق الباطني ما يتطلبه الرافعي من نفسه ولا يجده في استعداده».

وفي سنة 1920 نشر الرافعي نقدا لنشيد أمير الشعراء أحمد شوقي جاء في مطلعه:

بَني مِصْرٍ مكانُكُمُ تَهَيَّا فهيَّا مَهِّدوا للمُلْكِ هيَّا

فتصدَى له العقاد سنة 1921 بمقالةٍ نشرها في الجزء الثاني من «الديوان في الأدب والنقد» بعنوان: «ما هذا يا أبا عمرو؟!»، اتهمه فيها بسرقة ما كتبه في الجزء الأول من «الديوان» في نقد نشيد شوقي المشار إليه، واتسمت مقالة العقاد بالشدة والقسوة، والسخرية اللاذعة، والهجوم العنيف على شخص الرافعي.

قال العقاد عن الرافعي في مقاله: مصطفى أفندي الرافعي رجل ضيق الفكر مدرع الوجه، يركبه رأسه مراكب يتريث دونها الحصفاء أحيانًا، وكثيرًا ما يخطئون السداد بتريثهم وطول أناتهم، وطالما نفعه التطوح وأبلغه كل أربه أو جله، إذ يدعي الدعاوي العريضة على الأمة وعلى من لا يستطيع تكذيبه، فتجوز دعواه وينق إلحافه عند من ليس يكرثهم أن يخدعوا به. بيد أن الاعتساف، إذا كان رائده الخرق في الرأي، وشيك أن يوقع صاحبه في الزلل إحدى المرار، فيضيع عليه ما لو علم أنه مضيعه لفداه بكل ما في دماغه من هوس وما في لسانه من كذب، وكذلك فعل ضيق الفكر وركوب الرأس بمصطفى الرافعي، فحق علينا أن نفهمه خطر مركبه، وأن قدميه أسلس مقادًا من رأسه، لعله يبدل المطية ويصلح الشكيمة.

وتابع مهددا من أسماهم خفافيش الأدب وقال: «إيه يا خفافيش الأدب: أغثيتم نفوسنا أغثى الله نفوسكم الضئيلة، لا هوادة بعد اليوم، السوط في اليد وجلودكم لمثل هذا الصوت خُلقت، وسنفرغ لكم أيها الثقلان».

هدأ غبار المعركة الأعنف في تاريخ الأدب العربي، بانسحاب العقاد، فبحسه السياسي شعر كاتب الوفد الأول أن جولاته مع الرافعي قد تخصم من رصيده عند الناس، إلا أن الرافعي ظل يتتبع العقاد ووصفه في إحدى مقالاته بـ«أحمق الدولة» بعدما ترك الوفد وانقلب عليه وعلى رئيسه، حتى رحل الرافعي عام 1937، فيما استمر العقاد يقدم أدبه حتى لحق بغريمه في عام 1964.