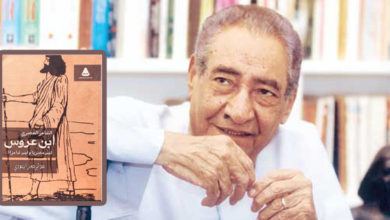

هو أحد أهم المنظّرين لمفهوم الأدب الرقمي، ومن المؤسسين لروابط اتحاد الكتاب الرقمية، هو العالم والمفكر والرجل البسيط العادي، وهو أستاذ زائر بالعديد من الجامعات في الوطن العربي، باحث دؤوب، وقارئ نهم، تستمع إليه في صمت وإجلال كبيرين، لابد أن تركز بكل جوارحك في حضرته. إنه الناقد والباحث المغربى البارز سعيد يقطين المولود بمدينة الدار البيضاء في 8 مايو 1955.

يعد سعيد يقطين، الذي عُرف بإهتماماته البحثية والأكاديمية في مجال السرديات العربية، ونحت مفاهيمها وتتبع مكوناتها في النصوص العربية القديمة والحديثة، كأحد أبرز الوجوه العربية في ساحة النقد الأدبي. وقد صدر له في هذا المجال عدة مؤلفات منها: «القراءة والتجربة»، «تحليل الخطاب الروائي»، «انفتاح النص الروائي»، «الرواية والتراث السردي»، «ذخيرة العجائب»، «الكلام والخبر»، وغيرها.

فاز بجائزة المغرب الكبرى للكتاب عام 1989، و حصل عام 1997 على جائزة عبد الحميد شومان «الأردن» للعلماء العرب الشبان سنة 1992، وفاز بجائزة اتحاد كتاب الإنترنت العرب 2008، وجائزة الشيخ زايد في الفنون والدراسات الأدبية سنة 2016.

«أصوات أونلاين» التقت الدكتور سعيد يقطين، في حوار مطول فتح خلاله خزائنه النقدية والسردية، في صراحة مطلقة بلا تحفظات، كاشفًا ما آل إليه الإبداع العربي من خلال السطور التالية:

الكاتب خالد حماد والناقد سعيد يقطين أثناء الحوار

عن المثقف والمشهد الثقافى

* كيف ترى دور المثقف في حاضرنا العربي؟

-بات سؤال المثقف العربي ودوره في المجتمع، مطروحًا بصورة كبيرة منذ أحداث الربيع العربي، وقد طرحت آراء كثيرة محاولة الجواب عن هذا السؤال، لكن غاب سؤال أساسي في اعتقادي وهو: هل يمكننا الحديث عن المثقف بدون مجتمع ثقافي؟ إن الصحافي الذي يكتب مقالاته والكاتب والفنان الذي يبدع، والباحث المحلل، يفكر كل منهم في غياب جامع مشترك يوحد بينهم، قد تقول لي إنهم جميعا يكتبون عن الفساد والقهر وعن السلطة، هذا صحيح، لكن من أي منطلق؟ وعلى أساس أي خلفية فكريةـ اجتماعية؟ وفي أي اتجاه؟

ما الذي يجمع الآن بين المثقفين العرب المنخرطين في اتحادات وروابط ونقابات؟ كل التجمعات والإطارات الثقافية العربية مشلولة، كل الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني إذا وجد بعضها، -لأنها لا توجد في كل الوطن العربي – مهترئة، بل ماذا يمكن القول عن الجامعة التي يفترض فيها وجود مختبرات ومراكز للبحث؟ هي نفسها تعاني من الهشاشة والشلل والضعف، لقد عملت السلطة العربية على تحييد أي عمل جماعي، ونشر فتيل الانتهازية فيه والوصولية فكان التشتت والانقسام والعزلة من نتائج توجهها الذي ساهم فيه المثقفون أنفسهم بطغيان أهواء الأنانية والنزعات الذاتية.

*بغياب الأسماء الأبرز في المشهد الإبداعي العربي غابت المعارك الثقافية الكبرى، فهل المشهد الثقافي العربي وصل قمة نضجه في مرحلة الستينيات ثم بدأ في التراجع؟

-كانت في الحقبة التي أشرت إليها وحتى قبلها مشاريع ثقافية، وكان السجال والحوار بين الاتجاهات والتيارات متفاوتا ومختلفا حسب التصورات في فهم الواقع، والتفكير في المستقبل، كان طه حسين ومصطفى صادق الرافعي – إذا أخذناهما مثالا عن الماضى – يبدع كل منهما وفق رؤية محددة، ويراكم أدبياته دفاعا عن رأيه، وكان كل منهما، كما يؤلف الكتب، يسهم في الإعلام الذي كان يعكس مختلف التوجهات والآراء، لم يكن أحد،- وأقصد السلطة – تمنع أيا منهما من مزاولة عمله لأنه حداثي أو تقليدي، حوكم طه حسين بسبب آرائه، ولكن هذا لم يمنعه من أن يصير بعد ذلك وزيرًا للمعارف. كان المناخ السياسي، نسبيا، مجالا مفتوحا للحوار والسجال والاختلاف، وحين نعود الآن إلى ما أُنتج في تلك الحقبة نجد تراثا مهما، حول ماذا يمكن أن يكون السجال حاليا؟ صار التقاطب بين الحداثي والتقليدي يأخذ بعدًا سياسيًا وفق ما تريده السلطة، وليس إيديولوجيا، كما يستدعيه المجال الفكري بينهما، فلا نجد أنفسنا أمام معارك «ثقافية»، ولكن أمام «الهجاء» السياسي، الذي يقوي النعرات، ويدعو إلى مزيد من الانقسام داخل المجتمع.

سجالات لا أفكار

*غياب نظرية نقدية عربية ألا يجعل الثقافة العربية تابعة لمنتج فكري لآخرين؟

-هذا صحيح، عندما لا ننتج معرفة لا يمكننا سوى استهلاك ما ينتجه الآخرون، وهذا الاستهلاك لا يمكن أن يؤدي إلى إنتاج لأنه لا ينبني على هضم جيد لما يقدم، ولذلك حتى الممارسة التي تتحدث عنها تصبح غير ذات قيمة، لهذا السبب أرفض الحديث عن استهلاك واستيراد النظريات، في أي مجال علمي أو معرفي، وأدعو إلى التفاعل معها، فالتفاعل مع ما ينتج في العالم الخارجي ضروري لفهم ما يقدمه الآخر الفهم الملائم الذي يؤدي، بعد ذلك إلى الإنتاج، والانخراط فيما ينشغل به الآخرون وفق أسس وضوابط معينة، وبدون هذا التفاعل المطلوب يبدو لي أن الحديث عن نظرية نقدية عربية مجرد كلام غير مقبول ولا مستساغ لأن مقوماته منعدمة تمامًا.

* يرى البعض أن الذاكرة العربية صارت مثقلة بتاريخها والذي أصبح جزءًا أساسيًا من تعطيل المضي قدمًا نحو المستقبل.. فهل تتفق مع هذا الرأي؟

-المسألة ليسن فقط متصلة بالعطب أو الثقل التاريخي، إنها مسألة محو، يستحيل الحديث عن الذاكرة بدون جعلها مرتبطة بالتاريخ، وحين لا تستحضره في الحال من أجل الاستقبال، وتقرؤه قراءة نقدية وحوارية لا يمكنها إلا أن تكون عبارة عن محو لها، يكمن العطب، من ناحية، في هذا المحو حين يتم إلغاء التاريخ، كما أن من تجلياته أيضا أنه يصبح مثقلا بتاريخ لا علاقة له بالتاريخ. ومن ناحية ثانية، فإن ما أسميته الثقل التاريخي هو أيضًا محو للتاريخ لأنه لا يرى التاريخ إلا من زاوية واحدة، ولا يتعامل معه في كليته ليقرأه قراءة تمكنه من تشكيل تاريخ جديد يتلاءم مع العصر دون يفقد تاريخه الخاص. ويعود السبب في رأيي في غياب هذه الحوارات الفكرية إلى انعدام الحرية من جهة، وإلى غياب أفق فكري منفتح على المستقبل.

إن التفكير في اللحظي والعابر هو ما يشغل المثقفين، ولذلك يسود السجال على حساب الحوار، لذلك قلما نجد كتابات تغرد خارج السرب، وحتى هذه الكتابات لا تلقى الصدى الذي يتلاءم معها، فحتى القارئ صار مشغولا بالسجالات لا الأفكار التي تؤسس للمستقبل، هو تشخيص قاس، لكنه الواقع، وإليك مثالا على ذلك: لقد كثر بعد الأحداث المتصلة بالإرهاب طرح مقولة تجديد الخطاب الديني.. لكن ما المقصود بها؟ هل الدين هو المسؤول عما جرى؟ ما علاقة سؤال اليوم حول الخطاب الديني بما أنجز في عصر محمد عبده؟ هل هناك قطيعة أم استمرار؟ إن تلك المقولة ذات بعد سياسي وليست سؤالا للتفكير والاستكشاف والبحث، وقس على ذلك.

أسئلة حول الرواية

*الرواية لم تعد حسب مقولة «كانط» الشهيرة تعني أنك إذا وضعت مسمارًا في أولها لابد أن يشنق البطل بواسطته في نهايتها.. فبعد تيار الوعي ورواية الأصوات ظهرت أشكال عديدة واستخدامات مختلفة للحكي والانتقال من التناص مع الأسطورة إلى صناعتها وتعددت البنى المستخدمة في السرد. فهل هذه درجة من السيولة فى الكتابة أم افتقاد للمعايير أم ظاهرة إيجابية؟

-لا أحد يماري في أن الإنتاج الروائي العربي، عرف تطورًا كبيرًا بعد هزيمة 1967، لكن ما طرأ من تغيرات في الوطن العربي منذ أواخر القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، كان من الممكن أن يفرض أسئلة جديدة حول واقع الرواية العربية وأفقها، لقد انتهى التجريب إلى الطريق المسدود، وصارت آثاره ممتدة في الرواية ما بعد التجريبية، وقد استلهمت بعض التقنيات التي ورثتها من المرحلة السابقة، وأضافت إليها التصورات التقليدية حول الرواية، فكانت الهجنة هي السائدة، وليست هذه الهجانة سوى تعبير عما رأيناه في الجواب عن السؤالين السابقين حول دور المثقف في المجتمع.

كان ظهور أصوات جديدة من مختلف الأقطار العربية، مبشرًا ببروز جيل جديد، لكن طابع الاستسهال، والتسرع في مراكمة الروايات (رواية أو روايتان كل سنة) لاحتلال موقع بين الروائيين أو للحصول على جائزة، من العوامل التي جعلت الرواية العربية لا تحقق ما كان مطلوبا منها، صارت الكتابة من أجل الجائزة هاجسا لدى أغلب الكتاب، ولقد أضر هذا بطبيعة الإنتاج وجودته، يبدو ذلك في أعداد الروايات التي ترشح للجوائز الخاصة بالرواية وطبيعتها، فكل من هب ودب صار يرى نفسه مؤهلا للفوز بها، ولغته الروائية مليئة بالأخطاء الإملائية واللغوية.

نجد الآن الكثير من الروائيين، لكننا قلما نجد رواية جيدة بالمعنى الحقيقي للكلمة، فهناك الكثير من التشابه في صياغة العناوين أو اختيار العوالم الحكائية، والظاهر أن بعض الروايات المتوجة صارت نموذجا يحتذى، وحين يقل الاجتهاد يسود التكرار وتهيمن المحاكاة، وأتذكر هنا مقولة لأحمد شوقي: «عندما يكثر الشعراء يقل الشعر»، واليوم ما أكثر الروائيين، وما أقل الروايات.

أين يقف الشعر

*فى ضوء انتقال الشاعر من البطل والفارس إلى الإنسان المهمش اتسعت الفجوة بين الشعر والمجتمع ولم يعد للقصيدة دورها.. هل هذا يعنى أن الشعر فقد قدرته على التواصل مع المجتمع؟

-في تقديري الشخصي، لقد انتهى الشعر العربي الحديث بانتهاء الدور الذي كان يضطلع به، خلال الستينيات والسبعينيات كان ينهض على أساس الحماسة، وشحن الأحاسيس، والدعوة إلى الالتزام، وبانهيار هذا الدور، تحول إلى صوفية مغرقة في الغموض، فقل التجاوب معه، وكان للرواية أن حلت محله، وعملت على تشخيص الواقع بكيفية مختلفة، وهذا لا يعني أن دور الشعر قد انتهى نهائيًا، ومثال محمود درويش واضح في هذا السياق.

الأدب الرقمى

*كواحد من أبرز المهتمين بالأدب الرقمي في العالم العربي، كيف ترى علاقة الأجيال الجديدة من الكتاب بأدوات هذا النوع من الأدب، وكيف يمكن خلق جيل يمتلك تلك الأدوات؟

-عندما نتحدث عن الأدب الرقمي، لابد أولا من أن يكون هناك أدب له مواصفات خاصة تليق به كإبداع، ويأتي البعد الرقمي ليعكس رؤية جمالية تتوافق مع متطلبات الحاسوب وبرمجياته، وفي غياب الاهتمام بقواعد الكتابة الروائية وشروطها الخاصة لبعض الأسباب التي أشرنا إليها في الجواب السابق، وفي غياب معرفة بمتطلبات الرقمية، والاطلاع على تجارب روائية أجنبية، وقراءة دراسات نقدية جديدة تدور في الفلك نفسه، كيف يمكننا أن نكتب رواية رقمية بملامح عربية؟ وما قلناه عن الإبداع ينسحب على الدراسات الرقمية.

ما أطلع عليه من كتابات عربية في هذا الاتجاه، يعكس الجهل نفسه، ثمة دوران في ما أنجز من كتابات سابقة بدون تجديد أو تجاوز، إن الاطلاع الدقيق، والفهم الجيد، والمواكبة الدائمة لما يؤلف، في هذا النطاق، من كتابات في الأدبيات الأجنبية المعاصرة ضروري لاستيعاب طبيعة الوسائط الجديدة، وكيفية التعامل معها إنتاجا وتلقيا، بهدف تطوير الممارسة الإبداعية والبحثية العربية في المستقبل، في غياب ثقافة رقمية لا تجدي الموهبة أو الاستعداد لكتابة رواية جديدة، ودون ذلك ضرورة الاستعداد الجاد، والبحث المضني لمواكبة المستجدات، وإبداع رواية مختلفة.

*كل ناقد ينشغل بسمات جمالية ينطلق منها.. فماذا عن السمات الجمالية الأبرز التي تنطلق منها كتابات «يقطين» النقدية؟

-أرى، من خلال انشغالاتي السردية، على غرار البنيويين وما بعدهم ممن عملوا على تطوير السرديات، أن جمالية العمل السردي تكمن في الخطاب الذي هو الطريقة التي تقدم بها المادة الحكائية (القصة)، قد تشترك مجموعة من الروايات مثلا في مادة حكائية واحدة، لكن ما يختلف به روائي عن آخر يتجلى في الخطاب الذي تقدم بواسطته تلك المادة، إذا ضربنا مثلا من النادرة أو النكتة مثلا، وكنا في مجلس، واتفقنا على نكتة واحدة، يحكيها كل الحضور، سنجد الفروق تتصل بالراوي الذي يرويها، فبعضهم قد يؤديها على النحو الذي يحقق المراد، وآخر لا يثير لدينا أي انفعال، وتبرز الطريقة في الزمن وصيغ الكلام، والموقع الذي يحتله الراوي، واللغة التي يوظفها، أي هناك مجموعة من التقنيات التي يعمل الروائي من خلالها على تقديم عالمه السردي، هذه التقنيات مشتركة بين كل الروائيين، وتتحقق بصور لا حصر لها في أي عمل سردي، لكن الخصوصية الجمالية تكمن في قدرة الروائي على استثمارها على النحو الذي يجعله مؤثرًا في المتلقي.

تأسيس السرديات

*«القراءة والتجربة».. يبدو أنه نقطة التحول الأولى فى قراءة مغايرة وجديدة لمشهد الرواية المغربية ونقطة البداية لمشروعك السردي الذي بدأ يتطور.. حدثنا عنه؟

-أعتز فعلا بكتاب القراءة والتجربة، لقد بدأت الاشتغال به منذ أواخر السبعينيات، وبداية الثمانينيات، وصدر سنة 1985 فلقي ردودا مختلفة، فهناك من اعتبره تجربة نقدية جديدة، بنيوية، وكتب عنه محمد بهجاجي مقالة تحت ما أسماه «الحياد النقدي» في الكتاب، كما انتقده عبد الرحيم العماري انتقادًا شديدًا، في حين رآه الزميل الطايع الحداوي لا يخلو من الإيديولوجيا، تباين الآراء حول الكتاب لم يشكل بالنسبة لى أي إحراج لأني كنت أعتبره بداية مشروع هدفه الأساس: تأسيس السرديات في التربة العربية.

ويلاحظ القارئ المتمعن فيه باكورة السرديات كما تصورتها، واشتغلت بها، لقد قدمت فيه المصطلح في الوقت الذي كانت المصطلحات العربية بخصوص هذا الاختصاص متضاربة ومختلفة، كما أنني اشتغلت فيه بالتطبيق السردي المؤسس على خلفية الاختصاص (السرديات)، وكان من الممكن أن يكون موضوع هذا الكتاب رسالتي لنيل دبلوم الدراسات العليا، ولكني ارتأيت تقديمه أولا، ليكون بداية لمشروع أطوره في الرسالة التي ستطبع تحت عنوان: (تحليل الخطاب الروائي وانفتاح النص الروائي) والتي ستضطلع بالجانب النظري والتطبيقي معا، وتفتح الباب أمام إمكان تطوير السرديات في كتاباتي اللاحقة، وبدا ذلك واضحا في الرواية والتراث السردي، وبعد ذلك في أطروحة الدكتوراه: الكلام والخبر، وقال الراوي.