ثمة صورة نمطية، قدمتها السينما المصرية على مدار عقود لشخصية الشيخ أو الفقيه، لا تخرج عن تلك الصورة التي جسّدها الفنان الراحل حسن البارودي في الفيلم الكلاسيكي «الزوجة الثانية» للمخرج الراحل صلاح أبو سيف. في هذا الفيلم، يرافق الشيخ (البارودي) العمدة الطاغية (صلاح منصور)، مبرراً كل ما يفعل، مهما بلغت درجة سوئه، حتى إن وصل الأمر إلى أن يحلل الحرام – إذا صح التعبير- مستندا على آية قرأنية، يبدو أنه لا يحفظ سواها وهي «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم».

في أغلب الأعمال السينمائية والدرامية تبدو هذه الصورة هي الأساس لا الاستثناء، فالشيخ المعمم يُقدم عادة باعتباره فقيه السلطة وأداتها لشرعنة ما تريد من قوانين وفرضها على العامة.

دور الأزهريين في الثورة العرابية

إلا أن هناك صورة أخرى مغايرة ترسمها صفحات تاريخنا الحديث لأصحاب العمائم، لا سيما الأزهريين منهم. صورة رسمتها سنوات ما عرف لاحقاً باسم «الحوادث العرابية»، وهي الفترة الممتدة من فبراير من عام 1881 وحتى الاحتلال الإنجليزي للبلاد في سبتمبر من العام التالي.

فعلى عكس الصورة التي يسعى بعض الكتاب حالياً لتكريسها لتلك الفترة، لم يكن المنتفضون من أجل السيادة الوطنية وكرامة المصريين في بلادهم وحقهم في الحياة الكريمة وفي الحكم الدستوري والنيابي، من أبناء المؤسسة العسكرية فقط ،وانما شمل الحراك فئات اجتماعية عدة.

وتؤكد المؤرخة المصرية لطيفة محمد سالم في دراستها القيمة عن القوى الاجتماعية في الثورة العرابية أن الأزهريين شكّلوا جزءاً لا يتجزأ مما اسمته الجناح المدني للثورة والذي ضم أيضا المثقفين. وتشير إلى أنه عند بدء أحداث الثورة كان الأزهريون من المشاركين والمؤيدين والمساندين لها.

وكانت العلاقة متوطدة بين هولاء الأزهريين وبين قادة الثورة ممن باتوا يعرفون باسم «العرابيين» نسبة إلى قائدهم أحمد عرابي، حيث جمع الطرفين وحدة الهدف المتمثل في ذلك الشعار الذي بات شعار الحراك بأكمله وهو «مصر للمصريين»، والذي يلخّص الرغبة في الخلاص من النفوذ الاجنبي الذي بدأ في عهد الخديوي سعيد ثم توسع وزاد في عهد الخديوي اسماعيل بحجة الديون.

وبمجرد أن نجح العرابيون في تحقيق مطالبهم في أول مواجهتهم الشهيرة مع الخديوي في التاسع من سبتمبر من عام 1881، انعكست هذه الدرجة من الجرأة في المطالبة بالحقوق على الأزهريين أيضاً. فقد وجّه الأزهريون سخطهم نحو «الخديو» الخاص بهم- إذا صح التعبير- وهو هنا شيخ الأزهر آنذاك محمد العباسي، الذي لم يكن مؤيداً للنظام الدستوري، فطلب عشرة آلاف أزهري عزله، وهو ما وصفه شريف باشا رئيس الوزراء في ذلك الوقت بـ «ثورة من العلماء».

والتقت رغبة العرابين في تغيير النظام مع رغبة الأزهريين في تجديد المؤسسة الدينية وتطويرها، خاصة مع نجاح الثائرين من أبناء الأزهر في تعيين الشيخ محمد الإمبابي شيخاً له.

وكما قدم شريف باشا مشروعه لدستور مصري، قدم الشيخ الجديد ووكلاؤه، وعلى رأسهم الشيخ عليش، الذي كان أحد أبرز المؤيدين للثورة، إلى وزارة الداخلية مشروعاً للإصلاح الداخلي في الأزهر.

وسار حراك الأزهريين خطوة بخطوة مع حراك العرابيين، راسماً صورة بعيدة كل البعد عن الصورة التقليدية التي تسم الأزهر ورجاله المعممين بالجمود. بل على العكس تماماً كان التلاقي بين الطرفين واضحاً في مسألة الحكم النيابي ورفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية، ورفض حكم الخديوي المطلق والمستبد.

وتحول هولاء المشايخ إلى أداة دعاية للثورة من خلال الخطابة والكتابة، حيث اخذ الأزهريون، كما يصف شاهد عيان على الأحداث «يسيرون في الشوارع والطرقات في شكل مظاهرة يحتجون فيها على الأوضاع وعلى معاملة الخديو لبعض الأحرار من علماء الأزهر».

وكان لهذه الخطابة الدينية أكبر الأثر في تعبئة الجماهير، خاصة في أعقاب وصول الأساطيل الأجنبية إلى شواطيء الإسكندرية لدعم الخديوي في صراعه مع العرابيين.

ودفع موقف الخديوي المرحب بالتدخل الأجنبي إلى افتاء بعض هولاء المشايخ بضرورة خلعه كما قال بذلك الشيخ العدوي والشيخ عليش وأخرون.

ولم يقتصر دور الشيوخ على الخطابة على المنابر أو في المحافل وانما تدفقوا إلى ميدان القتال ضد القوات الإنجليزية لتقديم الدعم المعنوي والروحي للجنود المرابطين هناك، وكان جلهم من الفلاحين المؤيدين لعرابي الذين تطوعوا أفواجاً تلو أفواج في صفوف الجيش للدفاع عن الوطن.

شيوخ الأزهر والاحتلال

ومع النهاية المؤسفة لمعركة التل الكبير ودخول القوات الإنجليزية إلى العاصمة القاهرة، كان من الطبيعي أن يسعى كل من الغزاة والخديو للانتقام من هولاء الذين عارضوه يوماً. وتفنن كلا الطرفين في التنكيل بهولاء المشايخ، فتنوعت الأحكام التعسفية التي صدرت بحقهم في محاكمات هزلية عقب الاحتلال ما بين السجن والنفي ومصادرة الأموال والممتلكات.

وفي مقدمة من تم التنكيل بهم الشيخ محمد عليش، الذي طالب جهاراً بعزل الخديو في الاجتماع الذي ضم فئات الثورة المختلفة في يوليو من 1882 بمقر وزارة الداخلية رداً على القصف الانجليزي للإسكندرية، حيث «أُخذ من داره محمولا لا حراك به، وأودع في سجن المستشفى بل سجن التشفي» حيث وافته المنية هناك في ظروف غامضة، فسرها بعض معاصروه بأن السم قد دُس له عقاباً على مواقفه.

وطالت يد الانتقام أيضاً الشيخ العدوي، حيث قُدم للمحاكمة العسكرية بعد إجهاض الثورة العرابية، فتقدم الشيخ العدوى إلى المحاكمة بثبات ووقار مهيب فسأله رئيس المحكمة: هل أفتيت بعزل الجناب الخديوي فأجاب من فوره: «لم تصدر منى فتوى بذلك، ومع هذا فإذا تقدمتم إلي بمنشور يتضمن هذه الفتوى فسأوقعه وما في وسعكم وأنتم مسلمون أن تنكروا أن الخديوي يستحق العزل لمروقه عن الوطن والدين».

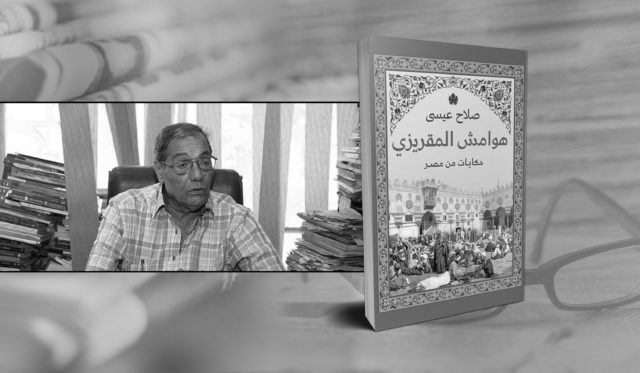

ويروي الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى في كتابه «هوامش المقريزي» عن موقف مماثل كان بطله الشيخ أبو العلا الخلفاوي الذي كان أحد رموز الثورة، والذي يصفه عيسى بأنه كان «من أكثر عباد الله حباً في الله لأنه كان من أكثرهم حباً لوطنه».

فلما قُدم الشيخ الخلفاوي إلى المحاكمة عقب خيانة الثورة، صدر حكم بنفيه إلى قريته، وكان الشيخ قد بلغ من الكبر عتياً وأصيب بالشلل، إلا أن الحكم لم يزده إلا إصراراً على موقفه، والذي تبدى في رسالة أرسلها للخديوي توفيق يخاطبه فيها قائلاً «إن الأرض ستحملنا بغير إرادتك وإن السماء ستظللنا بغير إرادتك وسأتعلق بأذيالك يوم القيامة وأقول: يا رب هذا ظلمني فإقتص لي منه».

ورغم كل هذا التنكيل، بقيت جذوة الثورة متقدة في نفوس الأزهريين، تنتظر الفرصة المواتية لتشتعل من جديد، وهي الفرصة التي أتتهم مع ثورة 1919 الشعبية المطالبة بالاستقلال، فكانوا في مقدمة صفوفها مع القساوسة مجسدين وحدة عنصري الوطن بوحدة الدم.