هم في المسيحية «ملح الأرض»، وفي المفهوم الاسلامي هم من يحسبهم المرء «أغنياء من التعفف»، وفي الفكر الاشتراكي هم «الكادحون».. وفي مصر وفي عالمنا العربي بشكل عام هم وقود كافة الثورات والحروب.. هم أول من يلبي نداء الوطن إذا نادى، و أول من يعطي ويضحي وآخر من يحصد ويأخذ.. هم بسطاء هذه الأمة، وأهلها من سكان الحارات والأزقّة، وأبناء الكفور والقرى والنجوع.

في مقدمة الصفوف

يدرك أي قاريء متعمق لتاريخ هذه الأمة أن هولاء البسطاء كانوا دوما في الصفوف الأمامية منذ القدم، وفى تاريخنا الحديث حين هبط نابليون بونابرت بجيوشه وأسطوله على شواطيء مصر غازيا ومحتلا في أواخر القرن الثامن عشر (1798 تحديداً)، كانوا أول من تصدى لقواته، بل وكادوا أن يغتالوه في محاولة نجا منها باعجوبة.

ثم أشعلوا القاهرة من تحت أقدام جيشه في ثورة وصف المؤرخ الجبرتي -ابن طبقة الملتزمين الأثرياء- من قادوها – في تعال واضح – بأنهم «حشرات الحارات الجوانية»، وهو يقصد بذلك البسطاء من أبناء حارات القاهرة.

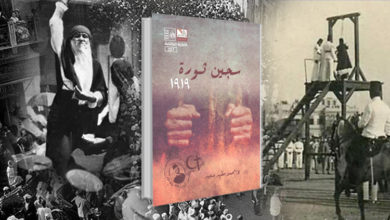

وفي خضم ثورة 1919 كانوا أول من فتح الصدور للرصاص الإنجليزي، الأمر الذي اضطر سعد زغلول للاعتراف بأن «أصحاب الجلاليب الزرق» هم عماد الثورة. وفي كل مرة لم يحصدوا ثمن دمائهم التي قدموها.

ففي أعقاب ثورة 1919، استكثر الـ «باشوات» من كبار ملاك الأراضي الزراعية على أصحاب الجلاليب مجرد قانون يسمح لأبنائهم بمجانية التعليم، وأكد أحد نوابهم في البرلمان آنذاك أن مجرد وجود الفلاحين في المدارس سيغير من «طبيعتهم الخشنة» وهو ما لا يجوز!.

لم يتغير شىء

ولم يختلف الأمر كثيرا بعد نحو مائة عام، ففي ديسمبر من عام 2010، أقدم الشاب التونسي محمد البوعزيزي على إحراق جسده أمام مبنى الولاية في منطقة القصرين المشهورة بالفقر وبأزمة البطالة التي كان يعاني منها أبناء المنطقة ومن بينهم البوعزيزي.

كانت النيران التي أحرق البوعزيزي بها نفسه، صرخة مدوية ومعبرة للغاية عن نتائج نظام اقتصادي حوّله، وهو الخريج الجامعي، إلى بائع خضار متجول، ثم استكثرت عليه السلطة حتى تلك المهنة أيضا.

وبعد نحو شهر من تلك الحادثة التي أشعلت الانتفاضة التونسية، خرج مصطفى رجب ابن مدينة السويس المصرية والعامل في شركة النفط هناك مع بني مدينته في تظاهرة ضد أوضاع اقتصادية واجتماعية لا تختلف كثيراً عن تلك الذي تسببت في حرق البوعزيزي لنفسه.

وكان قدر رجب أن يسقط صريعا ًبالرصاص في قلب ميدان الأربعين بمدينة السويس، ليكون أول شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وتشير إحدى الاحصائيات إلى أن تسعين في المائة ممن سقطوا من الشهداء في مصر في أحداث ثورة يناير، كانوا من أبناء الأحياء الشعبية، كالزاوية الحمراء في القاهرة والأربعين في السويس والمنشية في الاسكندرية وغيرها. وتشير احصائية أخرى إلى أن نحو ستين في المائة منهم كانوا من العمال والحرفيين وصغار الموظفين.

لم يكن لا البوعزيزي ولا رجب معنيْيْن كثيرا بخلافات حزبية من نوعية «الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً»، أو «دينية أم مدنية» أو غيرها، لأنها ببساطة كانت خلافات نخبوية بحتة، لا تعبر لا عنهم ولا عن آمالهم وأحلامهم.

لم يكن البوعزيزي ولا رجب يطلبان أكثر من نظام يتمكن فيه كلاهما من إعالة أمه المسنة، نظام يوفر له أجرا عادلا وعملا شريفاً وحياة كريمة. لكن كما استكثرت الأنظمة السابقة في كل من مصر وتونس على الشابين تلك المطالب البسيطة، استكثرت الحفنة التي فرضت نفسها على الانتفاضات الشعبية- التي أشعلها كل منهما- نفس المطالب على كل من كان مثلهما من البسطاء.

بل مضت هذه الحفنة إلى أبعد من ذلك حين ألغت دور هؤلاء البسطاء وأبناء الأحياء الشعبية من العمال والحرفيين، فنسبت الثورة إلى ذاتها وإلى وسائل التواصل الاجتماعي، علما بأن استخدام هذه المواقع هو –في حد ذاته- كان رفاهية لم يملكها لا رجب ولا البوعزيزي.

وبطبيعة الحال فإن «الشباب» في هذا الخطاب الإعلامي الذي ينسب الانتفاضات إلى هذه الفئة العمرية، يقصد به شبابٌ بعينه، وهم تحديداً شباب الطبقة الوسطى الذين يجيدون عدة لغات، ونالوا تعليما أجنبيا في الأغلب ويملكون من الوقت والإمكانيات ما يكفي لتصفح الإنترنت.

هؤلاء الذين تصدروا الشاشات والفضائيات ذهابا ومجيئا مقدمين أنفسهم – أو هناك من قدمهم – كقادة للثورة ومتحدثين باسم الشعوب العربية، ولا تسل من أعطاهم هذا الحق أو هذا التوكيل؟

وكانت النتيجة الطبيعية والحتمية لهذا التجاهل-المتعمد في رأيي- هو ما وصل إليه الحال في كلا الانتفاضتين التونسية والمصرية، مع اختلاف التفاصيل والنهايات بين كل من مصر وتونس.

إن أبسط رد اعتبار للثورات التي أشعلها البوعزيزي واستشهد في سبيلها مصطفى رجب، هو أن تكون مطالبهما ومطالب كل من كان يمثلانه، في القلب من أي تحرك جماهيري، فلا معنى لانتخابات لا تطعم الجوعى، ولا معنى لدستور لا يضمن لهم حق الرغيف، ولا معنى لدولة، مدنية كانت أو غير ذلك، لا توفر لهم أبسط الحقوق وهو الحق في الحياة.