بعد عشرة أيام فقط من تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم، أي في الحادي والعشرين من فبراير 2011، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عبر مرشدها العام محمد بديع، نيتها تأسيس حزب سياسي لها. وقد اختارت الجماعة القيادي سعد الكتاتني ليكون وكيلا لمؤسسي هذا الحزب، الذي تقدم بالفعل في الثامن عشر من مايو بأوراق تأسيسه إلى لجنة الأحزاب، التي وافقت بدورها على تأسيس الحزب في السادس من يونيو 2011.

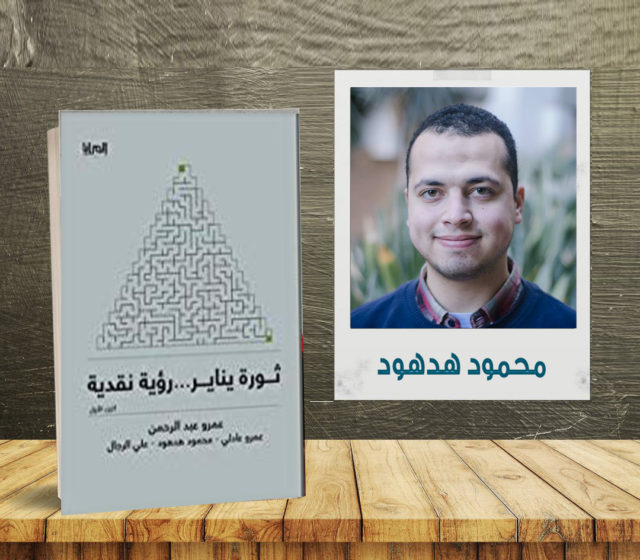

في دراسته التي جاءت تحت عنوان:«لا ثورية ولا إصلاحية.. الأيديولوجية الإخوانية في اختبار الثورة»، يتناول الباحث «محمود هدهود» الباحث المتخصص في الفلسفة والفكر الإسلامي، طبيعة العلاقة التي ربطت بين الإخوان كجماعة، وبين حزب «الحرية والعدالة» الذي أسسته الجماعة ليكون الذراع السياسي لها. ويشير في هذا الصدد إلى أن البعض داخل التنظيم رأى أن تتحول الجماعة نفسها لحزب سياسي، إنطلاقا من التصور القائم على ضرورة أن تنخرط الجماعة بالكامل في الإطار الوطني. وفي مقابل ذلك كان هناك رأي آخر تمثل في أن تختص الجماعة بالجانب الدعوى للجماعة، بينما يختص الحزب بالعمل السياسي، غير أن أيا من التصورين لم يقدم أية إشارة إلى إستقلال الحزب فعليا عن الجماعة.

الجماعة والحزب

يلفت «محمود هدهود» النظر في دراسته – التي جاءت ضمن كتاب «ثورة يناير.. رؤية نقدية»، والذي صدر مؤخرا عن دار «مرايا» ويضم مجموعة من الدراسات لعدد من الباحثين عن ثورة يناير- النظر إلى قرار مكتب إرشاد الجماعة الخاص بتأسيس حزب «العدالة والحرية»، والصادر في التاسع والعشرين من إبريل «2011». ويرى الباحث أن هذا القرار جاء متناقضا، فبينما يؤكد على أن الحزب سيعمل مستقلا عن الجماعة، إلا أنه في الوقت ذاته، جاء متضمنا اختيار الدكتور محمد مرسي رئيسا للحزب، والدكتور عصام العريان نائبا لرئيس الحزب، والدكتور سعد الكتاتني أمينا عاما للحزب، على أن يترك كل منهم مسؤولياته بمكتب الإرشاد. وقد كان التساؤل المطروح، كيف يستقيم كون الحزب مستقلا عن الجماعة، بينما مكتب إرشادها هو من اختار قيادات الحزب؟

سعد الكتاتني، محمد مرسي، وعصام العريان

وبموازاة ذلك – كما تشير الدراسة – تقدم ثلاثة من قيادي قسم الطلاب بالجماعة وهم: «أحمد عبد الجواد، ومحمد القصاص، وإسلام لطفي» بمقترح لتأسيس حزب سياسي يضم شباب الإخوان الإصلاحيين إلى جانب شباب آخرين من خارج الجماعة، وهى الفكرة التي أفضت لاحقا لتأسيس «حزب التيار المصري». غير أن تلك الفكرة قُوبلت بالرفض من قبل قيادة الجماعة، ومن ثم تم إتخاذ قرار بفصل كوادر تلك المجموعة، وتبع ذلك الإجراء إعلان كل من الأمين العام للجماعة «محمود حسين» ورئيس الحزب «محمد مرسي» عن أن أحدا من جماعة الإخوان المسلمين لا يجوز له أن ينضم إلى أي حزب أخر بخلاف حزب «العدالة والحرية».

هذا الموقف -كما يرى هدهود – رسخ الرؤية الخاصة بكون جماعة الإخوان المسلمين تنظيما مغلقا على نفسه، وهو ما حرم الجماعة من جموع من «المسيسين الجدد» الذين خلقتهم الثورة نفسها. وقد تفاقم الوضع مع وصول محمد مرسي إلى سدة الرئاسة في منتصف «2012»، حيث تحولت الأزمة من مجرد أزمة فصل الجماعة عن الحزب، إلى تساؤلات عديدة عن علاقة رئيس الجمهورية بالمرشد العام للجماعة، ومدى استقلالية قراره، ودور الجماعة السياسي وعلاقتها بالدولة، وهل ستحل الجماعة محل الهياكل الرسمية للدولة بعملية صنع القرار؟

وكانت أزمة المصداقية والتناقض في مواقف الجماعة قد سبقت لحظة وصول مرسي لقصر الرئاسة، حيث تجلى ذلك في موقفها في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية عام 2011، فقد كانت الجماعة قد أعلنت في وقت مبكر أنها ستخوض الانتخابات في حدود ما بين «45 – 50%» من المقاعد، وأن أحدا منها لن يتقدم لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، وهو ما قد نقضته الجماعة كليا فيما بعد. فقد خاضت الجماعة لاحقا الانتخابات على أغلبية الدوائر الانتخابية، وهو ما مكنها من الفوز ب «218» مقعدا من أصل «498» مقعدا جرت عليها المنافسة.

تطويع المؤسسات لا إصلاحها

في الثلاثين من يونيو «2012» أقسم الرئيس الراحل «محمد مرسي» اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، ومن ثم اتجه إلى جامعة القاهرة لإلقاء خطاب التنصيب، وهكذا جمع الاخوان ما بين البرلمان والرئاسة.

يرصد «هدهود» مسار الأحداث السياسية في مصر بعد ذلك، حيث يشير إلى أنه وبعد وصول الإخوان للحكم، بادروا بالإستعانة ببعض الشخصيات التي كانت تجمعها بالجماعة علاقة جيدة للعمل بمختلف مؤسسات الدولة، وأهمها المؤسسة القضائية، وكان على رأس هؤلاء مجموعة من تيار «استقلال القضاء» الذي قاد احتجاجات القضاة خلال عامي «2005 و2006». وفي أغسطس «2012»، قام مجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه الإخوان أيضا، بإختيار رؤساء تحرير جدد لعدد من الصحف القومية.

وقد بلغ الصدام بين حكم الإخوان ومؤسسات الدولة «العميقة» ذروته مع صدور الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في الثاني والعشرين من نوفمبر «2012»، والذي أطاح من خلاله بالنائب العام المستشار «عبد المجيد محمود»، ليحل محله المستشار «طلعت إبراهيم». وقد أعقب ذلك الإعلان الدستوري استقالة كل من «سمير مرقص وبسام الزرقا» مساعدي الرئيس «والأستاذة سكينة فؤاد والدكتور سيف عبد الفتاح» وفاروق جويدة ومحمد عصمت سيف الدولة وأيمن الصياد وعمرو الليثي» مستشاري الرئيس، مما دل على عدم إستشارة الرئيس لأي من مستشاريه، فضلا عن سائر القوي السياسية التي كانت منفتحة على الإخوان آنذاك.

كانت الجماعة – وفقا للباحث – تسعى لاختراق المؤسسات وتطويعها، لا إصلاحها أو إعادة تشكيلها على أساس وطني، وبشكل عام أفتقدت الجماعة الرؤية التي كان من الممكن أن تمنحها القدرة على التغيير والإستقرار، ومن ثم الإستمرار.

في المقابل برر الإخوان تعثرهم في إدارة الدولة خلال حقبة الرئيس مرسي، بممانعة المؤسسات والمؤامرة على الرئيس، غير أن الجماعة لم تعترف بأنها لم تمتلك خطة لبناء مؤسسات جديدة أو موازية على أساس وطني، ولم تكن لديها رؤية لإصلاح المؤسسات القائمة بالفعل وفق بنية قانونية سليمة، هذا بالإضافة إلى كون الإخوان قد قرروا أن يخوضوا معركتهم ضد جهاز الدولة دون الإستعانة بمختلف القوى الوطنية والثورية التي تشككوا بها، ومن ثم لم يفوا بإلتزاماتهم معها.

كانت جماعة الإخوان المسلمين، وخلال عهد مبارك، قد انغمست في العديد من التحالفات الوطنية الواسعة، بدءا من حركة «كفاية» في «2004»، وصولا إلى «الجمعية الوطنية للتغير» «2010». غير أن الجماعة، وعقب ثورة 25 يناير، اتجهت إلى التحالف مع الإسلاميين على حساب الإقتراب من القوى العلمانية والمدنية والثورية، وقد برز الصدام بين الجماعة وهذه القوى بوضوح حول «الجمعية التأسيسية للدستور».

ويرى الباحث هنا أن خيار تحالف الجماعة مع الإسلاميين دون العلمانيين، أدى بهم إلى سقوط الإخوان تحت وطأة مزايدات السلفيين على مسألة الشريعة والدستور، وقد تجلت أزمة سيطرة رؤية السلفيين خلال مؤتمر إستاد القاهرة، الذي تم تنظيمه لنصرة الثورة السورية، والذي سيطر عليه الخطاب السلفي الذي قدم الثورة بوصفها تتضمن نوعا من الصراع الطائفي «السني/الشيعي».

شعار نابليوني

توقف الباحث عند شعار «نحمل الخير لمصر» الذي رفعته الحملة الإنتخابية لجماعة الإخوان المسلمين خلال الانتخابات التشريعية 2011، حيث وصفه بأنه «شعار نابليوني»، يذكّر بالخطاب الذي استعمله الاستعمار تجاه السكان، فهو يستهدف «الطمأنة لا التمثيل»، كما أنه لا يعبر عن الإنتماء لمظلة جامعة، بل عن إمكانية التقاء لا تنفي التمايز عن الأخرين.

وهنا يعتبر «هدهود» أن الإخوان أضاعوا العديد من الفرص التي كانت سانحة أمامهم لدعم حكمهم مع قطاعات كبيرة من الشعب، وذلك عبر إعلانهم المستمر عن انحيازهم للسياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في عهد مبارك، إضافة لعدم تدخلهم في مجال إعادة التوزيع العادل لخدمات الدولة، بحيث يمكنها أن تصل لمختلف القطاعات والشرائح التي تعاني من الحرمان النسبي، وهو ما كان من شأنه أن يمنح الجماعة زخما شعبيا لدى تلك القطاعات الشعبية العريضة.

وإجمالا فقد ظل الخطاب السياسي للجماعة – كما يرى الباحث – متواضعا في قدرته على التعامل مع قضايا الوطن، خاصة تلك القضايا ذات البعد الاجتماعي، ومن ثم لم تستطع الجماعة أن تحشد الطبقات الشعبية والبرجوازيات الصغيرة ورءاها خلال معركتها مع النخبة الرافضة لأفكار الجماعة. بل على العكس من ذلك عمدت الجماعة لكسب ثقة الشرائح العليا، خاصة كبار رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك، وهو التقرب الذي وصفه الباحث بأنه كان محكوما بالفشل.

يختتم «محمود هدهود» دراسته بالإشارة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تصرفت بوصفها طرفا مستقلا خارج المجتمع، يحمل أفكارا مجردة بلا مضامين إجتماعية. وقد رأت الجماعة أن الدولة المصرية لا تمثلها سياسيا، ومن ثم حاولت إعادة بناء الأمة المصرية على أسس جديدة، في الوقت الذي نظرت فيه الجماعة إلى نفسها بوصفها أمة موازية عليها أن تستوعب الأمة المصرية ودولتها، وهو ما أوصلها في نهاية المطاف إلى أن تصبح جماعة معزولة، وقد نجم عن تلك العزلة، الإطاحة بها من سدة الحكم بعد عام واحد فقط، عبر سخط شعبي عارم، لم يتوجه إلى شخص الرئيس فحسب، وإنما تعداه ليشمل جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام.