من واقع قراءاتي لكتابات عدد وافر من المفكرين العرب الكبار خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ،أصبح لديّ إدراك يصل الى حد اليقين، بأن ثمة تشابها بين الأستاذ «ساطع الحُصري» مفكر العروبة الرائد، ومؤسس فكرها القومي الحديث، وبين الدكتور «محمد جابر الأنصاري» في أوجه كثيرة.

فرغم إتساع السنوات بين إنتاجيهما، بما يقارب الثلاثة عقود، فإنّ التشابه بينهما كبير،فكلاهما يملك ناصية اللغة العربية الواضحة البسيطة بغير تعقيد أو غموض، وهما من مدرسة التفاؤل في الحديث وبثه فيما يقولان به. ورغم أنهما من زمان مُغاير، إلاّ أنهما عاشا التجربة العربية، حُلماً وكابوساً، لم يترك كلاهما نفسه طوعاً لثورات غضب، أو انصياعاً لعملية جلد الذات وتعذيب النفس، وظلا عَلى تفاؤلهما الراسخ الذي لا يغيب.

أما على الصعيد المنهجي، فقد اتفق الأنصاري مع الحصري في ثلاثة جوانب، أولاها، الإهتمام بموضوع النهضة العربية وموجبات قيامها، ثانياً، أنه لا سبيل الى تحقيق هذا الْحُلْم وتلك الغاية، إلا بالبحث عن صيغة توافقية تجمع الأضداد، بين القديم والحديث، بين الأصيل والمُعاصر، بين التراث والحداثة، بين العلم والدين، بين معتقدات المشرق، واكتشافات الغرب، حتى أن الرجلين يمكن وصفهما بأنهما من أصحاب المنهج التوفيقي بإمتياز، مع التسليم بـ «ريادية»، ساطع الحُصري صاحب مدرسة العروبة الحديثة ومؤسسها، و مفكرنا المُجّدِدْ «محمد جابر الأنصاري» بوصفه واحداً من أبرز أبناء تلك المدرسة

ويأتي الجانب الثالث في تفكير هذيْن الكبيريْن، في اتفاقهما على دور مصر الريادي والقائد لأي نهضة عربية مأمولة أو مُرتجاة، ففي كتابات الأستاذ «الحُصري» لا نجد مؤلفاً واحداً من مؤلفاته -على كثرتها – يخلو من الحديث عن الدور المركزي لمصر في وحدة الأمة العربية، وصياغة فكرها، وقيادة نهضتها. أما «الأنصاري» فإنه يسلم بما يقوله «الحُصري» غير أنه يُعوّلُ كثيراً عَلى ريادة مصر في التحديث الثقافي، وريادة الفكر بكل مدارسه ابتداء بـ «رفاعة الطهطاوي» وانتهاء بأبنائه، من طه حسين والعقاد وأحمد حسن الزيات وتوفيق الحكيم، الى لويس عوض ومحمد حسنين هيكل وأحمد بهاء الدين.

مسيرة حياة

من هذه الزاوية المنهجية الثلاثية من ضرورة النهضة وشروطها، والتوفيقية في الفكر بجمع الأضداد، والدور المركزي لمصر في أي نهضة مُبتغاة، يمكن البحث في عالم «محمد جابر الأنصاري» الفكري والإنساني.

ولد هذا المفكر الكبير في العام ١٩٣٩، وهو ابن عامل كادح من عمال حفر آبار النفط في بلده البحرين، مثله مثل رجالات الخليج العربي في زمن القحط وشظف العيش، نشأ في مدينة المحرق، التي ظل مُتعصباً لها، حتى كروياً، وتعلم في مدرسة الهداية الخليفية، والتي يعتبرها أعظم من غالبية الجامعات العربية المُعاصرة، ثم ارتحل الى ست الدنيا، بيروت، ليستكمل تعليمه العالي بها، ويتخرج من الجامعة الأمريكية هناك بشهادة الدكتوراه وأطروحة عن الفكر الاسلامي العربي الحديث، ثم يرتحل غرباً الى جامعة أكسفورد في بريطانيا، ويلحقها بالتوجه الى فرنسا قاصداً جامعتها الأشهر، السوربون، مُستكملاً طموحاته الأكاديمية ليعود الى البحرين مُشاركاً في نهضتها الثقافية والإعلامية، مؤسساً «أسرة الأدباء والكُتَّاب في البحرين» ويشارك بين عامي ١٩٨١/ ١٩٨٢ في تأسيس «معهد العالم العربي» في باريس. ثم يستقر به المقام أستاذاً في جامعة الخليج العربي بالبحرين، ويكرس حياته من أجل إعمال العقل وتدعيم الذات العربية المكلومة بعد أن جعل من وطنه، البحرين، الواقعة في أقصى الشرق العربي، برج مُراقبة يرصد من خلاله تقلبات الزمن العربي بما فيه من أسى وفرح.

العالم والعرب

بدا «الأنصاري» فذاً، بدون أية مجاملة، في متابعة الوضع الثقافي العربي السائد، مُفتتحاً مشروعه الفكري الذي قارب خمسة عشر مؤلفاً، بكتاب «العالم والعرب سنة ٢٠٠٠ » وهو بتعريفه أبكر دراسة عربية عن القوى الآسيوية والمتغيرات في أوروبا الشرقية، ثم فاجأ العالم العربي، بكتابه الرائد «تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي» الذي صدر ضمن سلسلة «عالم المعرفة» الشهرية واسعة الانتشار عام ١٩٨.

وفي ظني أن هذا الكتاب كان بمثابة الإعلان الرسمي عن ميلاد مفكر عربي كبير، عرفه كل قارئ بالعربية في مصر والعالم العربي. و ظل أمل «الأنصاري» أن يُعاد إصدار هذا المؤلف الهام مع تطوير الكثير من جوانبه في مصر، حُلماً يراود خياله، وقد تحقق الْحُلْم بصدور الكتاب عن مؤسسة الأهرام في مجلد كبير يضم كتابين، تحت عنوان «تحولات الفكر والسياسة في مصر ومحيطها العربي: مخاضات العرب في القرن العشرين» وذلك في عام ٢٠٠٣، و الكتابان هما «التحولات منذ بدء التحديث الى مفترق الحسم المؤجل: منتصف القرن العشرين» أما الكتاب الثاني فهو «مساءلة الهزيمة: ١٩٦٧/ ٢٠٠٠، عودة الأسئلة المؤجلة: ثقافة المُراجعة في وجه التراجع» وقد شاء الدكتور «الأنصاري» أن يكون الإهداء الى مصر عَلى النحو التالي:

«… مع تحية عربية من البحرين، وفاءً وعرفاناً، وبقاءً عَلى العهد، الى مصر التي أعطت أمتها الكثير من شواهد هذا التأسيس الفكري النهضوي، وما يثيره من شجن وأمل، أهدي هذا المُجلد»….

التوفيقية.. ومشروع النهضة

إذا كانت حقبة الستينيات هي بداية لكتابات استطلاعية لـ«محمد جابر الأنصاري» فإن التسعينيات شهدت مستوي معرفيا لائقا وفاعلا لمفكرنا، حيث صار من مَراجع ثقافتنا، وفي صدارتها، ما جاء به سنة ١٩٩٢ حين نشر في بيروت كتابه الهام والطليعي «تجديد النهضة بإكتشاف الذات ونقدها»، الذي يتوزع عَلى ثمانية أبواب كل منها يناقش ويحاور ويطرح موضوعاً مركزياً، فيبدأ بابه الأول بالبحث عن أصول التأسيس النهضوي الجديد، وينتهي بدراسة الثقافة العربية في همومها اليومية، وآفاق الغد المأمول، لكنه يتوسط تلك اللوحة الكاملة للفكر العربي والثقافة العربية بمجموعة من القضايا يتضمنها الباب الثاني، والمعنون بـ «خلدونية، لا ماركسية» ويشمل قضايا بالغة الأهمية مثل موقف الإسلام من نمط الحياة الرعوية ودلالاته المجتمعية ، وابن خلدون وسيطاً بين العروبيين والإسلاميين، وقراءة جديدة في تاريخ الجبرتي وموروثات أعاقت النهضة

بيد أنه يؤكد عَلى عروبة الثقافة، لتجاوز تلك المعوقات، والإجابة عَلى ما أسماه، زمن الأسئلة، وتحديد أصول التأسيس النهضوي الجديد، فيقول «عروبة الثقافة هي المنطلق الواحد والقاسم المُشترك الذي قام على أساسه ذلك العطاء الحضاري الوفير الذي بدأ بامرئ القيس الجاهلي، الى حسّان بن ثابت الإسلامي، الى الأخطل النصراني، الى أبي نواس الشعوبي، ومن الكندي العربي، الى الفارابي الرومي بمنحدره الأوربي، الى ابن سينا ذي الجذور الفارسية»

وعلى هذا النحو، وبناء عَلى تلك القاعدة التي يقيم عليها مشروعه الفكري والثقافي، يبتعد «الأنصاري» عن النقد الجزئي أو المُبتسر لواقعنا النهضوي الراهن، فقد رأى كزميله «محمد عابدالجابري» وآخرين أن علة العلل في الركود الحضاري العربي تّكمُنْ في «العقل السياسي العربي» لا سواه.

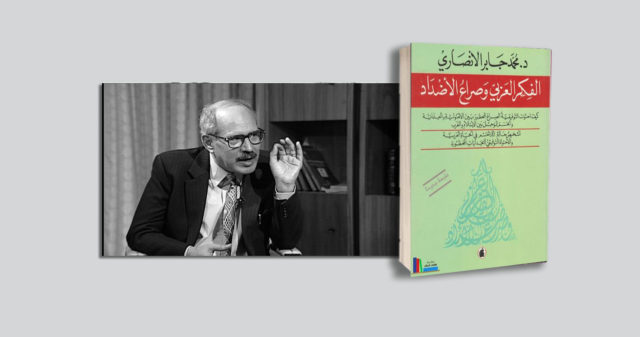

وفي ضوء ذلك طرح الأنصاري بوضوح منهجه البحثي ورؤيته الثابتة لإقالة النهضة العربية من عثراتها، وذلك بالعودة الى «التوفيقية» كسبيل لبناء مجتمع عصري جديد، وهو ما يتفق مع ما طرحه أستاذه «ساطع الحُصري» منذ أكثر من سبعة عقود، فيصدر في بيروت كتابه، العُمده، والذي يقترب من نحو ٧٠٠ صفحة من القطع الكبير، ويقع تحت عنوان «الفكر العربي وصراع الأضداد» ويجيب من خلال أربعة أقسام عَلى تلك الأسئلة التي يتم بمقتضاها، معرفة المدى الذي يمكن أن يصل إليه المنهج التوفيقي من نجاح، في إحتواء الصراع بين الأصولية والعلمانية، والحسم المؤجل بين الإسلام والغرب، وتشخيص حالة اللاحسم في الحياة العربية والاحتواء التوفيقي للجدليات المحظورة، ولكي يزيد الدكتور «الأنصاري» الأمر إيضاحاً فهو يدعو القارئ المثقف والباحث المُدقق الى إمكانية قراءة مشروعه الفكري التوفيقي وفق قراءتين، الأولى قراءة فلسفية، وأخرى سياسية، ففي الأولى يمكننا البحث عن خصوصيات الجدل الفكري والثقافي العربي، وإعادة التصالح بين الوحي والعقل، ثم ينتقل من هذه الجذور التاريخية والفلسفية الى دراسة الفكر السياسي المُعاصر، حيث ينبغي التوقف عند المنهج التوفيقي لحركة حزب البعث، وكذلك المشروع التوفيقي الشامل للحركة الناصرية ودلالات النهوض القومي في زمن عبدالناصر، حيث عصر القومية العربية، التي هزت خلال عقدين من زمن النصف الثاني من القرن العشرين…

هذا الكتاب «الفكر العربي وصراع الأضداد» يُقرن بصاحبه، فبمثل ما نقول «شخصية مصر» لصاحبها «جمال حمدان» أو العبقريات لـ«العقاد» فيمكن تأكيد ذات الوصف في هذا المؤلف الكبير لصاحبه «محمد جابر الأنصاري» الى الحد الذي وصفه مفكر عربي كبير، وهو الأستاذ «محمود أمين العالم» بإنه «دراسة مُسَّتفيضة تجاوز فيها الرؤية التوفيقية عند زكي نجيب محمود، التي غلب عليها الطابع الوصفي التشخيصي، فيما تقترب رؤية الأنصاري من الطابع الجدلي المُتطلع لتجاوز هذه التوفيقية».

ومن خلال هذه التوفيقية التي تطلع إليها يواصل الأنصاري رحلة البحث عن النموذج الأمثل لتأكيد نظرته، فعبر أكثر من كتاب له مثل «انتحار المثقفين العرب، ورؤية قرآنية للمتغيرات الدولية، وتكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية، والحساسية المغربية والثقافة المشرقية، أو مراجعات في الفكر القومي» وغيرها، يستقر عند الدور المركزي لمصر في بعث النهضة العربية وتجديدها، عَلى نحو ما جاء في كتابه الرائع «الناصرية بمنظور نقدي: أي دور للمستقبل؟ تجربة فكر عبر نصف قرن» والصادر عام ٢٠٠٢ في بيروت، فيرى أن «الناصرية» قامت في حياة مصر الحديثة بما أسماه «الدور التاريخي التوفيقي» فهو يرى في كتاب «فلسفة الثورة» البوصلة التي تَحدّد من خلالها دور مصر في منطقة تبحث عن بطل يقود ويوجه، والبطل هنا ينصرف الى دور مصر لا دور الفرد القائد، فقد رأى «عبدالناصر» أن مصر لكي تؤدي دورها على الوجه الأمثل، فهي مُطالبة بالتعامل مع ثلاث دوائر «العربية والإفريقية والإسلامية».

ويرى «الأنصاري» أن ثورة يوليو والظاهرة الناصرية ودورها في تغيير أسس المجتمع ونظامه وعقيدته وحضارته، قد نجحت في نسج مُركبْ توفيقي جديد أكثر مرونة وتحرراً وحيوية، كي يستوعب خطر الانشطار الاجتماعي والعقائدي والحضاري، ويواصل إتباع النمط الحضاري التوفيقي الوسطي، ويحافظ على الروح التاريخية المُتاصلة، بأساليب أقرب الى ثورية العصر وأقرب الى روح التقدم والمُعاصرة، لقد جاءت ثورة يوليو في هذه المرحلة من التاريخ المصري والعربي لتكون ثورة في، التوفيقية، لا ثورة عليها».

ويقف الدكتور «الأنصاري» عند دلالات الرحيل المُفاجئ والفاجع لـ«جمال عبدالناصر» ويربط بين تلك العلاقة الخاصة والنادرة بين الرجل وأمته العربية، ويستدعي مشهدا حزينا من تاريخنا العربي والإسلامي، فيقول: «من عبدالله بن الزبير، ذلك الفارس المصلوب عَلى جدار الكعبة وسؤال أمه المكلومة أسماء بنت أبي بكر…. أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟!… من عبدالله بن الزبير، هذا، الى جمال عبدالناصر، يبقى السؤال طير فجيعة هائم عَلى لسان التاريخ العربي يبحث عن مرفأ الإنصاف.. لكن قبل أن يترجل الفارس لا بد من عودة الأم، لابد من إنبعاث «أسماء» من جديد، أي بعث الأمة العربية من ركودها، لتوقظ السؤال في صحوة النهار العائد».