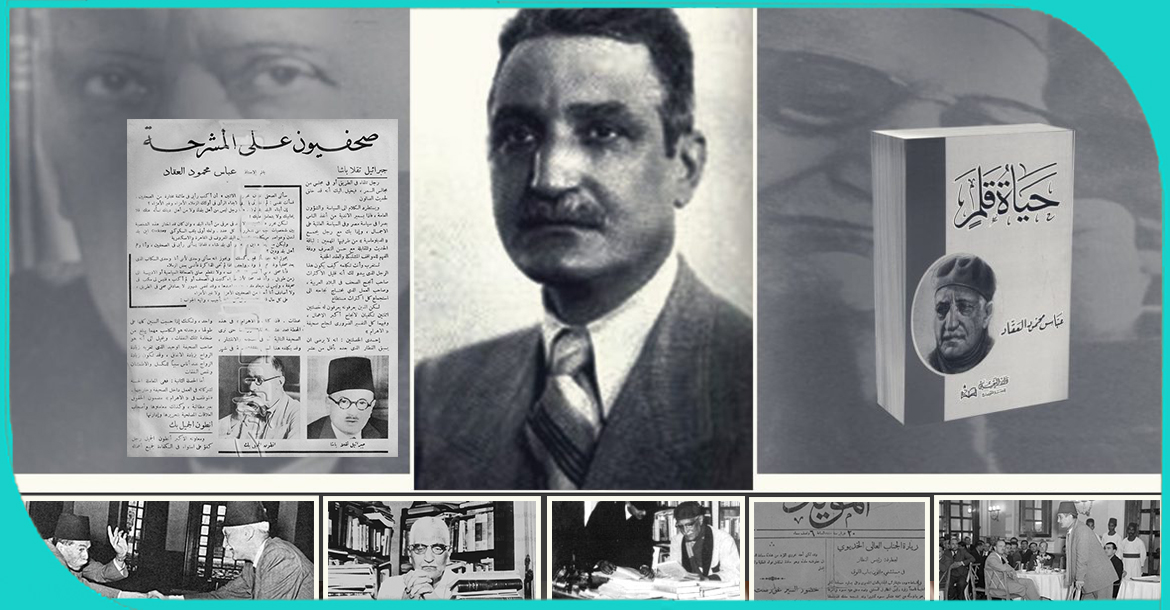

عُرف عن المفكر عباس محمود العقاد أنه امتهن كل فنون الكتابة، فهو الصحفي والشاعر والروائي والناقد والمؤرخ والمترجم. وفي إحدى مراحل حياته اشتغل العقاد بالسياسة وصار نائبا برلمانيا عن حزب الوفد، وعوقب خلال تلك الفترة بالسجن بسبب انحيازه لقضايا الاستقلال والحرية والدستور، لذا كان من الغريب أن يقبل العقاد تكليفه بمراقبة الصحف وما ينشر بها، وأن يمسك مقص الرقيب ويُعمله في الأخبار والتقارير والمقالات.

بدأت القصة بعمل العقاد (1889-1964) قبيل الحرب العالمية الأولى في نظارة الأوقاف، وإلى جانب الوظيفة الحكومية، عمل في جريدة المؤيد التي أسسها الشيخ علي يوسف ثم آلت بعد رحيله إلى الأستاذ أحمد حافظ عوض والذي سخر الجريدة لـ«تلميع» الخديوي عباس حلمي الثاني.

أُسند إلى العقاد في «المؤيد» مهام مراجعة وتدقيق وتصحيح أخبار المراسلين والمندوبين، وهي مهمة شاقة ومرهقة لمن يعلم طبيعة العمل الصحفي.

بين «المؤيد» و«الأوقاف»

قبيل بدء الحرب العالمية الأولى تكشفت خيوط مؤامرة تهدف إلى عزل الخديوي عباس حلمي من حكم مصر، حاول الخديوي إجهاض تلك المؤامرة بالتواصل مع الإستانة من جهة، وصناعة شعبية في أوساط المواطنين المصريين من جهة أخرى، من خلال تدشين حملة لتبييض سمعته لدى الرأي العام، واستعمل في ذلك عددا من الصحف ومنها بالطبع «المؤيد» التي عمل رئيس تحريرها فيما بعد سكرتيرا صحفيا للخديوي.

الخديوي عباس حلمي

لم يقبل العقاد أن يكون ترسا في ماكينة غسيل سمعة الخديوي الذي مال إلى مهادنة الإنجليز وملاينتهم بعد أن كان مناصرا للحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال، واختلف العقاد في غير مرة مع رئيس تحرير «المؤيد»، وانتهى به الأمر إلى استقالته من الجريدة بعد أن زج الأخير باسمه في رسائل تأييد ومبايعة للخديوي التي كانت تنشرها الجريدة على صدر صفحاتها.

وكما استقال العقاد من «المؤيد»، خرج أيضا من نظارة الأوقاف: «أغلب الظن عندي أن قصة خروجي من نظارة الأوقاف ثم من صحيفة المؤيد كانت قضاءً وقدرًا كما يقولون في لغة التحقيقات القانونية.. أما العارفون بتحقيقات الحواشي الملكية، فقد كان لهم رأي آخر في القصة بحذافيرها، وكان من رأيهم أن الخطة وضعت يومئذ في القصر لفصل كل موظف بالأوقاف عرفت عنه المعارضة في نظام الديوان، لا فرق بين أكبر الموظفين وأصغر الموظفين!» يقول العقاد محاولا تفنيد أسباب خروجه.

ويحكي العقاد قصة خروجه من النظارة والجريدة في كتابه «حياة قلم» ويقول: كان أكبر المعارضين من الموظفين لصفقات السمسرة والاستبدال عبد الرحمن فهمي بك وكيل النظارة، فخرج محالًا إلى المعاش.. وكنت أنا أصغر المعارضين من الموظفين، ولا حيلة لهم في فصلي بالإحالة إلى المعاش، فليكن فصلي بصنارة الصحافة، ثم بمائة سبب ميسور بعد الوصول إلى البر غير الأمين!

عباس محمود العقاد وكتابه حياة قلم

بعد أن دُقت طبول الحرب العالمية الأولى، انتهت علاقة العقاد بالصحافة، وعاد إلى العمل بالتدريس، كان نصيب التدريس من عملي في سنوات الحرب العالمية الأولى أكبر من نصيب الصحافة، وكانت علاقتي بالصحافة قليلة متقطعة، ولكنها على ذلك كانت متعددة منوعة؛ لأنني اتصلت فيها بألوان من الكتابة الصحفية لم أعرفها قبل ذلك، وما لم أعرفه منها عملًا واختبارًا فقد عرفته وصفًا ونظرًا، واطلعت على طرف من أسراره وأخباره عن كثب، فكتبت إلى المجلات الشهرية والصحف الأسبوعية، واشتغلت بالصحافة اليومية في غير القاهرة، وقمت على رقابة الصحف أيامًا معدودة، وندبت للمراسلة الحربية في صحراء سيناء، وكدت أن أحيط بالدائرة الصحفية من مراكزها إلى زواياها ونواحيها.

العقاد رقيبا على الصحافة!

وعن عمله بالرقابة على الصحافة قال العقاد: تشاء الحوادث أن أشتغل بالرقابة على الصحافة، وهي من أبغض الأعمال إلى نفسي وإلى فكري، وتشاء هذه الحوادث أن أهنئ نفسي بالخيبة فيها بعد أيام، فلم أحمد الله على نجاح كما حمدته على هذه الخيبة الموفقة…!

ويروي العقاد قصة توظيفه في الرقابة على المطبوعات بوزراة الداخلية إبان الحرب العالمية الأولى: كانت لي صداقة أدبية بالمغفور له جعفر والي باشا وكيل وزارة الداخلية، وكان من الأدباء القانونيين الإداريين الذين يجالسون أحيانًا عثمان فهمي بك، الذي كان مديرًا لأسوان فمديرًا لقنا فوكيلًا للخاصة الملكية، ثم خرج من الخاصة الملكية مغضوبًا عليه في عهد الملك أحمد فؤاد، محالًا إلى المعاش قبل أوانه؛ لأنه لم يحسن أن يشترك في إدارة الخاصة على الطريقة التي يرضاها صاحب الجلالة!

ضاق مسئولو الرقابة الإنجليز من عمل موظفي الرقابة بوزارة الداخلية، وحملوا جعفر باشا تبعة مشاكل الرقابة على الصحف العربية، لأنه أحق الناس بأن يعرف كيف يختار للرقابة أناسًا من الأدباء المصريين يصلحون لها، ولا يسيئون فهمها.

أخبر جعفر باشا العقاد ذات مرة: «إن يوسف خلاط بك مدير المطبوعات على حد تعبيره في ثياب ضيقة.. ولكنه هو يخشى أن يلبسه القوم هذه الثياب»، ثم طلب منه العمل في وزراة الداخلية كمراجع للصحف العربية.

كان جعفر باشا يعلم أن العقاد يبحث عن عمل في القاهرة، وفي محاولة لإقناعه بوظيفة الرقابة سيئة السمعة قال له: الحيرة في أمر هذه الرقابة أن أكثر الرقباء بإدارة المطبوعات لا يفهمونها، ويحسبون أنها تكميم للأفواه والأقلام ومسابقة بينهم وبين الصحف في المكر والحيلة، فكلما خطر لهم أن صحيفة من الصحف تلعب بالألفاظ لتفويت خبر من الأخبار داخلهم الغرور، وظنوا أنهم يغلبون الصحيفة في المكر واللعب، فيحذفون الخبر ويصرون على منعه ومنع الإشارة إليه، ومن ترخص منهم في السماح بنشر الأخبار التي يحرص عليها الصحفيون، فإنما يترخص في ذلك مجاملة لأولئك الصحفيين من أجل الصداقة، أو من أجل المنفعة المتبادلة.

ثم عرض عليه تحمل مسئولية تغيير الصورة النمطية عن الرقابة قائلا: «لا أدري ماذا أصنع وأنا الوكيل المصري المفروض فيه أنه أقدر من غيره على حل المشكلة، فهل لك أن تؤدي هذه الأمانة الشاقة، وأن تعيننا على تجربة الرقابة كما ينبغي أن تكون، بين العطف على الصحافة ورعاية مقتضى الحال».

فرد عليه العقاد قائلا: إنني أقبل العمل في الرقابة ولا غضاضة، ما دامت الرقابة من المصالح العامة في أيام الحروب.

وبعد ثلاثة أيام وصل إلى العقاد تنبيه وسؤال عن بعض الأخبار التي سمح بنشرها، فيما كان يرى الرقيب الإنجليزي أنه يجب عليه حذفها، «وبعد يومين أو ثلاثة جاءتني دعوة إلى مكتب مستر هور نبلور الرقيب العام، فلما دخلت المكتب سألني مقطبًا: هل راجعت هذه الأخبار؟ وقدم إلي رزمة من جزازات الصحف اليومية والأسبوعية.. فقلت بعد إجالة النظر فيها: نعم.. فعاد يسأل: وكيف تبيح نشر الأخبار المقلقة التي من هذا القبيل؟..قلت: إنها تباح فيما أطلع عليه من الصحف الإنجليزية، ويباح لتلك الصحف ما هو أخطر منها بكثير.. فصاح متهكمًا: الصحف الإنجليزية؟ ثم أردف قائلًا: هل أنت من الحزب الوطني؟.. قلت: أنا مصري وطني بطبيعة الحال.. قال: إذا كنت لا تعطف معنا، فلماذا تتولى هذا العمل؟»

وانتهى الحوار بين العقاد والرقيب العام الإنجليزي بتقديم استقالته، «وهكذا عجزت بحمد الله عن مهمة الرقابة بعد أسبوع واحد، وكدت أعجز عنها بعد يومين أو ثلاثة».

عاد العقاد إلى عمله بالتدريس في مدرسة وادي النيل الثانوية بجوار محطة باب اللوق، وفي أحد الأيام زاره في المدرسة الدكتور يعقوب صروف رئيس تحرير «المقتطف» وكان معه الشيخ الغنيمي التفتازاني ومعهما رجل إنجليزي لا يعرفه.

يعقوب صروف

ووجه صروف حديثه للعقاد قائلا: إنك تعلم قلق الناس في هذه الأيام من جانب الحدود الشرقية، وكلهم يظنون أن الهجمة منها قريبة على قناة السويس، ثم على جميع البلاد المصرية، ومثلك خليق أن يعيد الطمأنينة إلى نفوسهم بما تراه عيانًا، وما تطلع عليه من المعلومات المفصلة وهي حاضرة عند المختصين بالمسألة… وأشار إلى ناحية الرجل الإنجليزي، وكل ما يطلب منك أن تطلع منها في القاهرة على ما يلزمك، وأن تهيئ نفسك بعدها للرحلة إلى الخطوط الأمامية في صحراء سيناء، ثم تصفها بأسلوبك المعهود؛ لأن مجرد الوصف الصحفي الشائع لا يكفي للإقناع والتأثير، ولولا ذلك لكان في مخبر من مخبرينا أو مخبري الصحف الأخرى من يغني هذا الغناء.

رد العقاد على اقتراح الدكتور صروف قائلا: إنني لا أكره أن أبث الطمأنينة في قلوب المصريين من ناحية الدفاع عن بلادهم، إذا كان المصريون هم الذين يقومون بأعباء هذا الدفاع، أما وهو من عمل دولة الحماية، فليس من المعقول أن أرفض الحماية وأقبل دفاعها.

ويضيف العقاد: كان الدكتور يعلم رأيي هذا في الحماية من أحاديثي معه قبل ذلك خلال زياراتي له في صدد مقالاتي الأدبية، فكاد يعتذر من مواجهتي بالاقتراح؛ لأنه نسي أننا تحدثنا في مسألة الحماية منذ شهور، وانصرفت وهو يكرر قوله: إنه لو ذكر أن في الاقتراح شيئًا لا أسيغه لما فاتحني به، وجعل يقول مازحًا: إذن تعود إلى المعري وشوبنهور…!

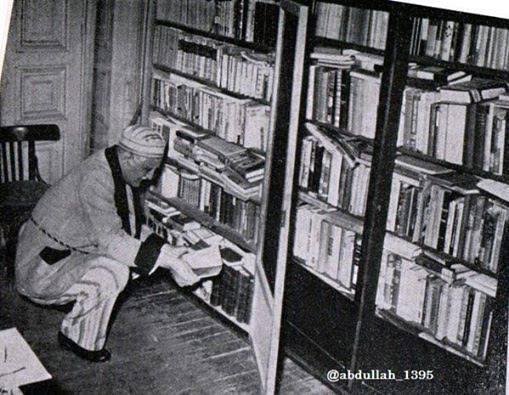

مر العقاد بظروف مالية صعبة خاصة بعد أن ترك العمل بالتدريس أيضا، أجبرته تلك الظروف على أن يترك سكنه ويسكن في شقة بجوار مقابر الإمام الشافعي مع صديقه إبراهيم عبد القادر المازني.

مع الأموات في مقابر الشافعي

ويتحدث العقاد عما مر به في تلك الفترة ويقول: العمل في التدريس لا أمل فيه، بعد أن مارسته سنتين مع صديقي المازني في مدرسة بعد مدرسة من كبريات مدارسنا الثانوية، وجرت العادة في كل مدرسة أن ينتهي عملنا فيها بأزمة من أزمات الخلاف على تصحيح أوراق الامتحان؛ لأننا كنا نصحح أسئلة وأجوبة، وكانت خزائن المدارس تنظر إلى أوراق الامتحان كأنها أوراق الرصيد المنتظر في حساب المصروفات.

ويضيف: لما وصلنا إلى الأوان المقدور للأزمة السنوية خرجنا من المدرسة متفقيْن على سكنى الإمام الشافعي، حيث تقيم أسرة الأستاذ المازني من زمن بعيد، وقدرنا أن اختزال النفقات المعيشية بالسكنى بين عالم الحياة وعالم الموت قد يغنينا عن التعجل في طلب العمل بضعة أشهر، ويفرجها ربك بعد ذلك أو قبل ذلك كما يشاء.

وطلب العقاد من المازني أن يبحث عن عمل ولا يرتبط به في البحث، «وجد صديقنا المازني عمله ناظرًا للمدرسة المصرية الثانوية، ولبثت أنا بالقاهرة أترقب أوائل الشتاء لأعمل فيما يتهيأ من عمل أرتضيه، أو أزمع الرحلة إلى أسوان».

بعدها وقبيل انتهاء الحرب العالمية بفترة دعا الأستاذ عبد القادر حمزة رئيس تحرير جريدة «الأهالي» السكندرية العقاد إلى العمل معه في تحرير الجريدة، لم يفكر العقاد في العرض، وقبله سريعا هربا من الإقامة إلى جوار الأموات في الإمام الشافعي، ورغبة في العودة إلى عمله في الصحافة.

بقى العقاد في تحرير «الأهالي» إلى نهاية الحرب، حتى ظهر الوفد المصري بقيادة سعد زغلول، وعندما افترقت الخطة العامة بين صحيفة الأهالي والوفد، «فتركتها وعملت في الصحيفة التي كانت تجري يومئذ على تلك الخطة، وكانت فاتحة عصر جديد في حياة مصر، وحياة الصحافة وحياتي الصحفية، يقترن بتاريخ النهضة الحديثة فيما علمت من ظواهرها وخوافيها»... هكذا قال العقاد