خلال المدة من «1347- 1351»، حلت بالعالم جائحة عرفت بـ«الموت الأسود»، وأُطلق عليها في الشرق العربي «الفناء الكبير»، كانت تلك الجائحة هي وباء الطاعون الذي أفنى حياة ملايين البشر في بلاد العالم.

حفلت كتب التاريخ العربي بأخبار الطواعين وأسهبت في الحديث عن ويلاتها خاصة ما أطلق عليه «الفناء الكبير» أو «الموت الأسود»، ومع أنه لم يستمر في مصر سوى عامين (1347- 1349)، فإنه وكما يقول المقريزي: «لم يكن هذا الوباء كما عُهد في إقليم دون إقليم، بل عم إقاليم الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، جميع أجناس بني آدم وغيرهم، حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش البر».

عاصمة الموت

ويصف المقريزي حال مدينة القاهرة وما آلت إليه في تلك الآونة قائلا: أضحت خالية مقفرة لا يوجد في شوراعها مار، بحيث يمر الإنسان من باب زويلة إلى باب النصر، فلا يرى من يزاحمه لكثرة الموتى والاشتغال بهم، وعلت الأتربة الطرقات وتنكرت وجوه الناس، وامتلأت الأماكن بالصياح فلا تجد بيتا إلا وفيه صيحة، ولا تمر بشارع إلا وفيه عدة أموات، وصارت النعوش لكثرتها تصطدم والأموات تختلط، ويقال بلغت عدة الأموات في يوم واحد عشرين ألف، وأحصيت الجنائز بالقاهرة فقط في شهري شعبان ورمضان بتسعمائة ألف، وعدمت النعوش وبلغت عدتها ألف وأربعمائة نعش، فحُملت الأموات على الأقفاص وألواح الخشب، وصار يُحمل الإثنان والثلاثة في نعش واحد على لوح واحد.

يستطرد المقريزي بعد ذلك فيوضح كيف لحقت الندرة بأصحاب الحرف وفي جملتهم المقرئون والحمالون وحفارو القبور لكثرة الموتى، وما ترتب على ذلك من حراك اجتماعي صاعد، فأصبح بعضهم من أصحاب العقارات لهلاك أصحابها الأصليين من المماليك، كما ينوه إلى الزروع حين أتى وقت حصادها ولم يتوافر لها من يقوم بحصادها، فخرج أصحابها من الجنود وغلمانهم لينادوا: من يحصد ويأخذ نصف ما يحصده؟، فلم يجدوا من يساعدهم في ضم الزروع، فدرسوا غلالهم على خيولهم وذروها بأيديهم وعجزوا عن كثير من الزرع فتركوه.

على مدى قرون تالية كانت الطواعين ظاهرة عامة، تنجم بين حين وآخر، وهي وإن توقفت في أوروبا في مطالع العصور الحديثة، إلا أنها تلاحقت في مصر لاسيما في العصر العثماني، إلى أن همدت وانطفأ سعيرها في منتصف القرن التاسع عشر، وقد كانت بالتأكيد سببا في أن صار عدد سكان مصر في بداية عصر محمد علي لا يتجاوز ثلاثة ملايين في حين كان عددهم يفوق ثلاثة أضعاف هذا العدد خلال مراحل سابقة لـ«الفناء الكبير».

قارب شيحة

من بين تلك الطواعين التي تكالبت على مصر ذلك الطاعون الذي عصف بالبلاد عامي 1757- 1758م، ويدعوه الجبرتي بـ «قارب شيحة الذي أخذ المليح والمليحة»، وربما يقصد بهذا التعبير أنه كان يخص ببطشه صغار السن من الشباب، مثلما كانت الحال مع بعض الطواعين التي شهدتها أوروبا إبان الجائحة الطاعونية الثانية.

ثم كان ذلك الطاعون الذي وقع في نهاية الحملة الفرنسية هو آخر تلك الطواعين الكبيرة واجتاح مصر والشام معا، وفي خطاب له إلى أستاذه الجبرتي كتب الشيخ حسن العطار، من مدينة أسيوط يقول إنه «كان يموت من أسيوط زيادة على الستمائة.. وعلى التخمين مات الثلثان من الناس، ولو شئت أن أشرح لك يا سيدي ما حصل من أمر الطاعون لملأت الصحف».

وقد حصد هذا الطاعون أعدادا كبيرة من المصريين، وبعد تولي محمد علي باشا حكم مصر نائبا عن السلطان العثماني، اتخذ عددا من الإجراءات الطبية التي أهملها أسلافه من العثمانيين والمماليك ليواجه «الموت الأسود»، ورغم معارضة القوى المحافظة من رجال دين وأعيان لإجراءات الوالي الجديد إلا أنه مضى في طريقه حتى انتصر على الطاعون.

الباشا و«الموت الأسود»

خدم محمد علي وهو ابن تاجر عسكري مقدوني، في الجيش العثماني وربما عرف بعض الأفكار عن السيطرة على المرض من طلاب الطب الأتراك، وفي تلك المسائل كان الأتراك متقدمين على المصريين بنحو نصف قرن، بحسب شلدون واتس في كتابه «الأوبئة والتاريخ.. المرض والقوة والإمبريالية».

في فترة وجيزة تمكن حاكم مصر الجديد من فرض الاستقرار في مصر، وبعد أن أسس جيشا بلغ تعداده نحو مائتي ألف محارب، وأسطول بحري يتكون من ثلاثين سفينة، توجهت أنظاره إلى الأقليم السوري فضمه إلى ولايته.

كان محمد علي ينوي تحديث مصر بحيث يمكنها أن تتنافس على قدم المساواة مع شركائها التجاريين الأوربيين، وعلى وجه الخصوص انجلترا وفرنسا، وتُوسِّع كذلك تجارتها الكبيرة بالفعل في الشرق الأوسط، و«لو قدر له أن ينجح لربما كانت مصر الدولة الأولى غير الأوربية التي تتوصل بنجاح إلى تفاهم مع عالم الرأسمالية والإمبريالية الحديث»، بحسب شلدن واتس.

ويقول واتس: «إذا كان الباشا قد فشل في النهاية فلم يكن نتيجة لأي خطأ بسببه ولكن بسبب الدول الأوربية، التي كانت لديها موراد هائلة من الطاقة البشرية والتكنولوجيا المتقدمة وتمويل ائتمان متقدم، وكان لديها أيضا مصادر هائلة من المواد الخام والأسواق، وفي مقابل بريطانيا ذات العشرين مليون نسمة، وفرنسا ذات الأربع وثلاثين مليون نسمة، فإن مصر محمد علي ذات الثلاثة ملايين نسمة ومعظمهم من الأميين ورثت أربعمائة وخمسين عاما من التعرض الدوري للطاعون الدملي، وتعيش على منطقة صالحة للزراعة أصغر من هولندا».

وإلى جانب اهتمامه بالزراعة، أنشأ الباشا احتكارات حكومية في القطن والكتان والسلع المصنعة، وأوجد أيضا احتكارا على التجارة المصرية مع أوروبا والأناضول، وأسس أسطولا بحريا لتعزيزها.

ولتسخير طاقات الشعب المصري كله لمهمة إنتاج القطن والحبوب والسلع الأخرى من أجل التصدير إلى الشرق الأوسط وأوربا، أقام محمد علي ما عرف بـ«مفهوم النظام» اعتمادا على سوابق فرعونية تم تعديلها بآراء مستشاريه الإيطاليين والفرنسيين الذي قدموها له على أنها كانت الأفكار السائدة في أوروبا، وفي تطبيقها فقد نفذت بنفس الطريقة كما عمل النظام الإيطالي الأصلي.

محمد علي باشا

كلوت بك.. و«المستبد المستنير»

اعترف محمد علي، الذي وصفه واتس، بـ«المستبد المستنير»، بأن أفراد المجتمع لكي يكونوا منتجين يجب توفير الرعاية الصحية الحديثة لهم، ولهذا الهدف قام بإنشاء أول نظام صحي قوي تدعمه الحكومة في عالم البحر المتوسط، ربما لم يوجد نظام مشابه له في بريطانيا الليبرالية حتى مجئ الحكومة الاشتراكية في عام 1945، ولكي يقدم تغطية صحية قروية شاملة استقدم الباشا المستشارين الطبين الأوربيين في الممارسات الإكلينيكية يتقدمهم الدكتور انطوان براثيليمي كلوت.

كلوت بك بالزي الرسمي من متحف تاريخ الطب بكلية طب قصر العيني

عهد محمد علي إلى الطبيب الفرنسي كلوت بتنظيم الإدارة الصحية للجيش المصري، وصار رئيسا لأطباء الجيش، ومنحه الباشا لقب «بك» تقديرًا لجهوده في النهضة الطبية التي أحدثها في مصر.

أقنع كلوت بك محمد علي، بتأسيس «مدرسة الطب» في أبي زعبل عام 1827، وتولى إدارتها، وكانت أول مدرسة طبية حديثة على النمط الأوربي في الدول العربية، وكانت تضم 720 سريرا، والتي نقلت بعد ذلك إلى قصر العيني.

كان التدريس في مدرسة الطب المصرية باللغة العربية وكان طلابها من خريجي الأزهر حيث درسوا الشريعة والدين، وتمكن كلوت بك من تعليم هؤلاء وأشركهم بعد ذلك في إدراة المدرسة.

الاسبتالية الملكية 1827

وبحلول عام 1830 انطلق خريجو «قصر العيني» للعمل في العيادات القروية فيما كان كلوت بك رافضا أن يسموا أنفسهم أطباء، وبعد أربع سنوات ضُربت مصر بأول نوبتي مرض شديدة بالطاعون.

كان محمد علي ملتزما بـ«مفهوم النظام» في زمن أزمة المرض وفي عام 1812 وبعلمه بظهور الطاعون في إستنبول فرض حجرا صحيا بحريا على السفن التركية، فلم يدخل الطاعون مصر وبعد ذلك وللتعامل مع مشكلة الأفراد والبضائع القادمة من موانيء الشرق الموبوءة بالطاعون قام بتأسيس مستشفى للأمراض المعدية ومخزن بدمياط، ومن السخرية أن مستشاره الطبي الرئيسي الدكتور كلوت كونه رجلا من المؤمنين بنظرية الميازما التي تقول بأن الامراض المعدية مثل الكوليرا والطاعون شكل مؤذ من أشكال «الهواء الفاسد»، سخر من نظرية العدوى التي نشأت منها هذه البرامج ومع ذلك في حقبة الثلاثينيات من القرن التاسع عشر كان من السهولة تغيير أراء رجال الصحة بأوامر الأمير كما كان الحال في إيطاليا.

وعلى الرغم من احتياطات الحجر الصحي التي اتخذت في عام 1834، دخل الطاعون الموانئ المصرية الواقعة على البحر المتوسط بقوة كبيرة في السنة التالية.

خلال الشهور الأولى لم تتأثر إلا المناطق البعيدة بالقرب من الإسكندرية ومع ذلك ضرب محمد علي كردونا صحيا حول المدينة، وعندما انتشر الطاعون استخدم الباشا تدابير مشددة كتلك المتبعة في مدينة جنوا الإيطالية عام 1656 وقامت الشرطة والجيش بحبس ضحايا الطاعون في مستشفيات الأمراض المعدية وحرق متعلقاتهم الشخصي.

الحجر الصحي في مدينة جنوا الإيطالية عام 1656

«مفهوم النظام»

وكما كان يحدث في أوروبا، أُخذت الحالات الاجتماعية في الاعتبار، فأهالي الإسكندرية من الطبقة المتوسطة أو العليا الذين كان يشتبه في مرض أحد أفراد أسرهم كان يتم ترحيلهم مع عزل أهل البيت، وفي المقابل كان يتم تجميع أسر الطبقات الفقيرة بالكامل المشتبه في إصابة أحد أفرادها بالطاعون ليلا ونقلهم إلى مراكز الحجر الصحي على حافة المدينة وكان الرصاص يطلق على الفور على أرباب الأسر الذين لم يقوموا بالإبلاغ عن موت أحد أفراد الأسرة بالطاعون.

وتسبب «مفهوم النظام» الذي فرضه محمد علي في غضب أهالي الإسكندرية من المسلمين، إذ كيف يظهر الأطباء الغربيون «الملحدون النصارى» وكأنهم يأمرونهم بفعل أشياء تتنافى مع شريعة الله.

كانت إجراءات الصحة التي يقوم بها الأطباء عند فحص وتشريح جثة المتوفي العارية والتي كانت تدفن في الجير الحي تعتبر أمثلة صارخة على التدنيس، ولإيقاف تجميع المشتبه فيهم (الذين كان يشاع أنهم ربما ماتوا بفعل الطاعون بعد الفحص الإكلينكي) اعترضت مجموعات المسلمين سبيل الجنود الذين كانوا يأخذون الناس تحت جنح الظلام.

كانت النتائج متوقعة، فقتل بعض الأفراد رميا بالرصاص مما روع كل المناطق المحيطة وقد تم تجميع المزيد من ضحايا الطاعون وأسرهم، إلأ أن بعض الأسر التي كانت تعتقد أن «الطاعون بلاء من الله واختبار لعباده المؤمنين»، كانوا يصرون على التحايل على «مفهوم النظام»، فكانوا لا يعلنون عن الإصابات، ويقومون بدفن موتاهم في حفر بساحات دورهم، ومنهم من كان يتركها في شوراع بعيدة حتى لا يمكن التعرف عليها وبذلك يجنبون أنفسهم العقاب.

في النهاية لم يأت «مفهوم النظام» بالنتائج المرجوة، بمجرد أن ينتشر وباء الطاعون بين الفئران والبراغيث والسكان في جميع الأنحاء، لم يكن لدى محمد علي ما يفعله سوى الانتظار حتى يأخذ الوباء دورته.

وفي الوقت الذي تراجع فيه الوباء في أكتوبر 1837، توفي ما يقرب من 75000 قاهري و 125000 مصري آخرين، وكان مجموع الوفيات مساويا لحجم الجيش كله، الذي كان يبلغ حوالي سبعة في المائة من سكان مصر.

مواجهة أخيرة

كانت هذه الخسارة ضربة قاضية وكانت هذه البداية، ففي عام 1838، تحت نداء موجة تحرير التجارة أجبر اللورد بالمرستون وزير الخارجية البريطاني السلطان العثماني ونائبه في مصر على السماح للوكلاء البريطانيين بشراء القطن مباشرة من المنتجين، وهو ما دمر احتكار الحكومة المصرية لمورد تصدير ودخل حيوي، وبعد ثلاث سنوات أجبرت أوربا المصريين على الانسحاب من سوريا.

وبحرمانه من قاعدته الضريبية في سوريا ومن إيرادات الاحتكارات الحكومية في مصر، حل منتصف عقد الأربعينيات ولم يكن محمد علي قادرا على منع المرابين من الفوز بالسيطرة على الأسواق المالية في مصر، وقد بدا أن حلمه بتأسيس مصر تحت سيادة إسمية عثمانية مستقلة عن الغرب سرعان ما أصبح وهما.

وعلى الرغم من الإعاقات التي سببها الإمبرياليون لمحمد علي، عندما انتشر وباء الطاعون في شمال مصر عام 1841، فإنه مرة أخرى أخذ زمام المواجهة هذه المرة.

كان يصاحب أطباء الطاعون الأجانب كتائب من الجنود وكانت هناك معالجات من النساء للمصابات، وبمواجهتهم بهذا النظام الداعم أصر الأهالي المحليون على موقفهم، وقرروا عدم التعاون، ومثال لذلك في محافظة الغربية قابل ثلاثمائة شيخ من شيوخ القرى حاكم المحافظة في فبراير عام 1841 وأكدوا له أن فلاحيهم غير مصابين بالطاعون، وكان هذا كذبا واضحا، فبعد عدة أيام قليلة عُلم أن ستمائة وخمسين شخصا أي نصف سكان إحدى القرى تقريبا قد ماتوا بالفعل بسبب المرض.

صاعد محمد علي من فرض التدابير الصحية، وأمر جنوده باستخدام القسوة للحد من انتشار الطاعون، ففي أية قرية مشتبه فيها كان الفصل يتم بين الضحايا الأحياء وأفراد أسرهم عن الفلاحين الأصحاء فيوضعون في الحجر الصحي، وكانت القرية تحاط بأكملها بكردون صحي يحرسه جنود أُعطوا أوامر بإطلاق النار والقتل على كل من يحاول الفرار.

وفي داخل القرية كانت تحرق الملابس ومتعلقات المتوفي بالطاعون، وكان يتم ترحيل الفلاحين الآخرين ويفصلون بحسب الجنس ويجبر الرجال والنساء كل على حدة بالاستحمام وهو ما أثار حفيظة الأهالي الذين كانوا يرفضون التعري أمام الأطباء والممرضات، وبعد الانتهاء من الحمام كانت تقدم للفلاحين ملابس وجلاليب نظيفة، ويظلون لعدة أيام تحت الإشراف الطبي في العزل.

وبمواجهة السفن القادمة من موانئ المتوسط المشتبه فيها بإجراءات صارمة، بدا أن تدابير محمد علي قد نجحت هذه المرة بتأثير مدهش، فقد تناقص الطاعون (كانت الموجة المحلية الأخيرة في أكتوبر عام 1844) ثم انقطع. وأصبحت مصر بعد ذلك خالية من الطاعون وربما استمرت على ذلك طوال ثلاثة أجيال.

ويرسم شيلدون واتس فى كتابه صورة متخيلة للزائرين المعاصرين الذين يقفون أمام ضريح محمد على باشا فى مسجده بالقلعة حيث يسمعون تنهيدة يتبعها صوت محمد على قائلا: «لكني أخيرا فزت بالنصر على الطاعون».

المراجع

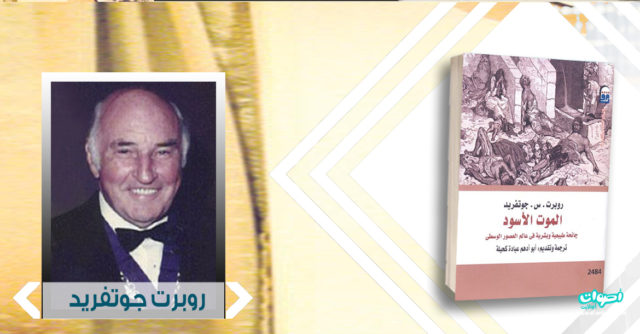

كتاب «الموت الأسود.. جائحة طبيعية وبشرية فى عالم العصور الوسطى» للمؤلف روبرت جوتفريد أستاذ تاريخ القرون الوسطى بجامعة وتجرز الأمريكية، وترجمة الدكتور عبادة كحيلة، الكاتب والمؤرخ والأستاذ بكلية الآداب- جامعة القاهرة.

كتاب «الأوبئة والتاريخ.. المرض والقوة والإمبريالية» تأيف شلدون واتس، ترجمة أحمد محمود عبد الجواد مراجعة عماد صبحي.