أعادت جائحة كورونا التي تضرب العالم كله إلى الأذهان كثيرا مما قيل عما حدث في سابق العهود والأزمان من أوبئة روعت البشر وخلفت أعدادا هائلة من الضحايا، ولم يسلم المصريون طوال تاريخهم الممتد من الأوبئة والأمراض التي عصفت بالناس عصفا، فلم يكن يمر عام وإلا وأتتهم جائحة «Pandemic» أنقصتهم عددا، وذلك بخلاف الأمراض المستوطنة «Endemic» وغيرها من الأمراض التي كانت تصيب نحو 90% من الشعب المصري، وهناك عدد من المؤرخين قد عاصروا، ومن ثم سلطوا الضوء على تلك الجوائح التي ضربت مصر.

ففي القرن التاسع عشر فقط ظهرت الكوليرا في مصر نحو 10 مرات أي بمعدل مرة كل عقد، بالإضافة إلى وباء الجدري الذي كان يمر بمصر بصور وبائية كل 5 سنوات تقريبا، أي نحو 20 مرة في القرن الثامن عشر، وهناك الطاعون الذي كان يظهر ما بين شهري مارس ومايو ويدوم لنحو أربعة أشهر يحصد فيها الأرواح، وقد ظهر هذا الوباء 6 مرات في العقود الأربع الأولى من القرن التاسع عشر، وقد كان لنوبة من نوبات تلك الأوبئة أن تأتي على ثلث سكان مصر، أما في القرن العشرين فقد كان الوضع مع الأوبئة أقل قسوة مع المصريين مقارنة بالقرون السابقة، فقد شهدت مصر فيه ثلاث جائحات تمثلت في الكوليرا عام 1901، ثم الملاريا ما بين عامي 1942: 1945، فالكوليرا عام 1947. وفي أعقاب ثورة يوليو 1952 تضاءلت أعداد الجائجات التي كانت تتكرر بانتظام على مصر، نتيجة للتوسع في الخدمات الصحية ووصولها لقطاعات أوسع من الشعب بعد ثورة ١٩٥٢ وكذلك نتيجة الارتفاع النسبي لمستوى الوعى الصحي مع اتساع قاعدة المتعلمين.

تأريخ شعبي

على العكس من كتابات المؤرخين، عادة ما ترفض الذاكرة الشعبية استعادة الأحداث الأليمة وهو ما يجيب على السؤال: لماذا لم تصلنا الانطباعات الشعبية عن تلك الجائحات في التراث الغنائي الشعبي – مثلا – الذي لايزال حيا بيننا حتى الآن. في هذه الحالة ليس لدينا سوى طريق النبش في ذاكرة الأجداد/ الشهود الأحياء الذين عايشوا أحوال الناس والمجتمع في جائحات زمن مضى، خاصة في جنوب مصر، حيث كان أهل الصعيد أكثر وأول من يعاني الوباء والأمراض المتوطنة خاصة الملاريا التي طالما ارتبطت بالفيضان قبل السد العالي، وكذلك مما سمعه الأبناء عن آبائهم، فقد أعادت جائحة «الكورونا» الكلام ونفضت الغبار عن حكايات قد نسيت مع اختفاء الأوبئة لعقود عن مصر، فكما حكى لي بعض كبار السن ممن عايشوا أو سمعوا من أناس عاشوا تلك المآسي فإن الموت في الأوبئة لم يكن له جلال، فمن يرحل لا يبكي عليه أحد ولا يناح عليه ولا يعدد، يصبح الموت أمرا عاديا، كل يبحث عن النجاة لنفسه، فالمصير واحد وقريب من الجميع، ومن رحل قريبًا سيرحلون إليه، ولن يكون هناك وقت للاشتياق ولا لوعة وحرقة الفراق، وكان المحظوظ وقتها من يجد من يدفنه في قبر بعد موته.

https://www.youtube.com/watch?v=1_p99_Rtn1Q

تغير الواقع الطبقي

وقد كان لهذه الأوبئة دور في تغيير الواقع الطبقي في المجتمع المصري في القرى، وكان لها أن تنقل عائلة من الثراء إلى الفقر، ففي إحدى قرى جنوب مصر، التابعة لمدينة إسنا يحكي الجد «عبدالباسط» عن وباء «الملاريا» الذي كان شؤما على عائلة كانت صاحبة قوة وبأس وتمتلك الكثير من أراضي القرية، لكن مع وباء الملاريا عام 1942، ذلك الوباء الذي كان يعد من الأمراض المستوطنة في مصر لانتشار البرك والمستنقعات التي يخلفها فيضان نهر النيل، مات أغلب رجال هذه العائلة فلم يجدوا من يفلح الأرض التي كانت لهم فتركوها، فتحول حال من بقي منهم ونجا من الغنى واليسار إلى الفقر والحاجة. قال لي الجد عبد الباسط: تعرف بيت فلان، دول كانوا أغنى ناس في البلد، لكن ماتوا في الملاريا، واللي قعد منهم مقدرش يزرع أرضه وسابوها، وبقيوا فقرا، كانت ليهم زمان زخه كبيرة

«زخة تعني سلطة وجاه».

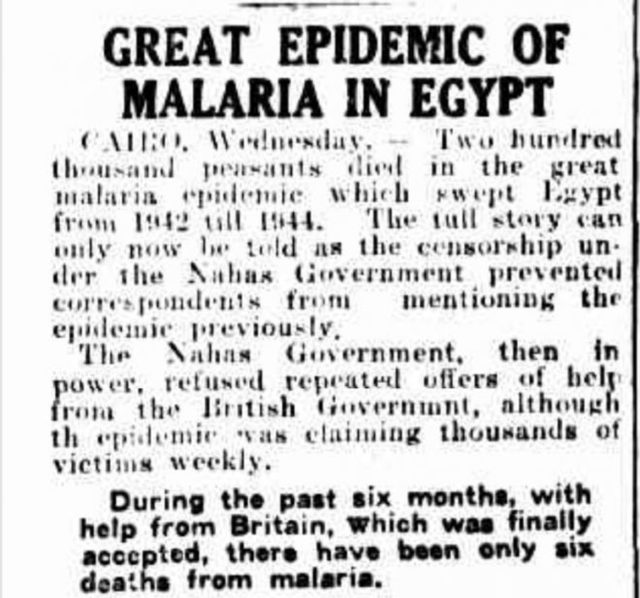

تقرير غربي لصحيفة «The Advocate» عن جائحة الملاريا بين عامي ١٩٤٢ و١٩٤٤ التي حصدت أرواح «٢٠٠ الف» مصري

رحيل نقيب الأشراف

مع وباء الملاريا هذا، الذي استمر ما بين عامي 1942 وحتى 1945، رحل رجل رفعه أهالي قرية «الحميدات شرق» بإسنا إلى مصاف الأساطير، إنه نقيب أشراف إسنا وأسوان «محمد عبدالواحد» صاحب الكثير من الكتب التي تعد مرجعًا مهمًا في علم الأنساب ومنها كتابه «السيف البتار فيما نزل مصر من الأشراف والأنصار»، وقد اشتهر الشيخ محمد عبد الواحد بلقب الشريف «قوال المديرتين»، فقد كان شاعرًا، ويجيد فن الواو وله الكثير من الواوات التي يرددها أهل الجنوب من أسوان إلى سوهاج، وقد وصلت شهرته إلى خارج حدود مصر، ومن واواته

«دنيا غرورة ودار هم/ وليها طار يضرب برنه/ في الوزن ما تجيب درهم/ نرمح وراها برنه»، وقد حرمت وفاته بوباء الملاريا أن تقام له جنازة حافلة يحضرها أهل الشرق والغرب، فقد كان يحظى بشعبية جارفة في صعيد مصر، وكان لا يتأخر عن فعل الخير إلى أن وافته المنية بوباء الملاريا عام 1942، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين.

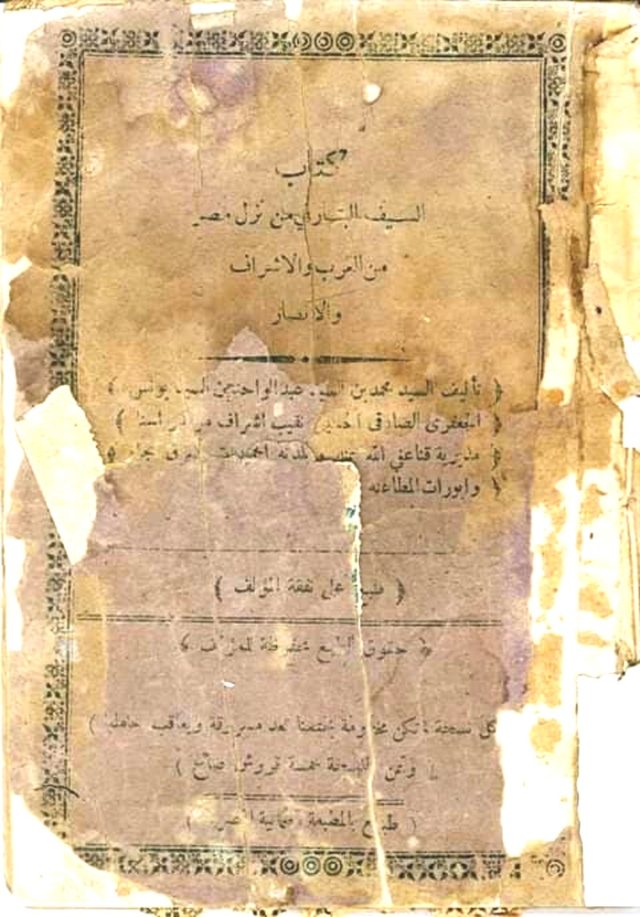

صفحة من كتاب «السيف البتار فيما نزل مصر من الأشراف والأنصار»

ذكرى الطفولة البعيدة

وتحكي إحدى الجدات أنها في وباء الكوليرا كانت طفلة صغيرة، تتذكر الأشياء كأنها حلم، كانت تخرج من الدار، وتطوف في بيوت القرية، كانت المنازل واطئة الأسقف غير مرتفعة البنيان، وكانت ترى المصابين بوباء الكوليرا وهم نائمون وقد بلغ منهم الإعياء مبلغه، تترك بيتًا لتدخل آخر، فتجد بعض البيوت خاليا من الناس بعد أن أبادتهم الكوليرا، وبيوت أخرى الناس فيها يزحفون على الأرض لا يجدون من يسقيهم شربة ماء، وبعد أن تكمل تطوافها تعود إلى منزلهم دون أن يعرف أحد من أهلها بالخروج تقول السيدة: «لو أمي عرفت كانت هتقطع شلقي «رقبتي» بالجريدة الناشفة، ومع إني لفيت في كل البيوت محصليش حاجة ولا حتى لأحد من بيتنا، الحية بتحيا لو عملت إيه».

سيدة أسطورية تدعى «هترة»

وتحكي سيدة أن جدها قد حكى لها أنه قد توفيت له أختان في وقت واحد بعد أن أصيبتا بالملاريا، فلم يجد من يشيع معه أختيه، فاتجه إلى جار قريب منه فرفض أن يساعده حتى لا تنتقل عدوى المرض إليه، ولم يجد هذا الجد من يساعده سوى امرأة شجاعة تسمى «هَترَة» وكانت امرأة قوية البنيان والعزيمة ساعدته، واستنكرت على الجار رفضه المساعدة في تكريم الموتى وقد دارت الأيام وأصيب أخ وأخت للجار الذي رفض المساعدة وتوفيا، تقول السيدة «بعد أن توفي أخو الجار وأخته دق على باب جدي وطلب منه يساعده، بس جدي رفض يساعده عشان هو مساعدهوش في الأول، هو لو قدم السبت كان هيلقى الأحد قدامه، بس هو قفل البيت على نفسه بس الملاريا جات بيته، هي قدر من عند ربنا واللي مكتوب لازم تشوفه العين»

وفي هذه الأوبئة كثر الموتى والجثث في البيوت، وفقد الموت هيبته، فلم يعد يبكي أحد على من يموت، ولم يجد أهالي قرية جنوبية من يحمل الجثث إلى مثواها في الجبانة، إلا ما قامت به السيدة «هترة» التي وضعت على عاتقها تلك المهمة الثقيلة، فكما حكت لي جدتي رحمها الله كانت تقوم بنقل الجثث وحدها إلى المدافن غرب القرية، تحفر لهم القبور، وتستعين بجمل لها في نقل المتوفين الذين فتك بهم الوباء، تربط الحبل بالكرب «النعش» ليجره الجمل إلى الجبانة، تظل يومها كله تفعل ذلك دون خوف أو وجل، تطرق الأبواب، وتدخل البيوت وتحمل من توفي منهم بعد أن تقوم بتجهيزه، دون كلل أو ممل، فقد قامت بحمل بيوت كاملة فتك بها الموت ولم تجد من يواريها الثرى.

قسوة الفرق الطبية

يتذكر البعض حين كانت تأتي الفرق الطبية من القاهرة، كانت تصل لكن بعد فوات الأوان ويكون الموت قد حصد الأرواح، خاصة مع انتشار العديد من المعتقدات الخاطئة حول الوباء نتيجة الجهل، ولعل اشهر أشهر هذه المعتقدات استخدام البول كعلاج، وهى معتقدات لازال صداها موجودا حتى اليوم. كان قدوم هذه الفرق مثار رعب للأهالي الذين يقع جلهم تحت وطأة فقر شديد، فلم يكن يملك الكثير منهم سوى الجلباب الذي يرتديه، فكانت تلك الفرق تقوم بحلاقة شعور النساء والرجال والأطفال على السواء، وتقتحم البيوت وتأخذ ما تجد فيها من أردية وأغطية، فيحاول الأهالي أن يخفوا ما يستطيعون من ملابس، منهم من يحشرها في«سباتات» البوص التي تغطي بيوتهم، ومنهم من يحفر الأرض ويضع الملابس في جوال ويردم عليها، فكل ذلك أفضل من أن يبيتوا دون أغطية تقيهم برد الليالي، كما أنهم يعرفون مصير تلك الملابس إن تمت مصادرتها فهل ستعود إليهم مرة أخرى أم سيتم إحراقها فتروح بلا رجعة، فقد كان الكثير من الأهالي يعتبرون أعضاء تلك الفرق الطبية لا يقلون خطرًا في ظنهم عن الوباء، وفي وباء الكوليرا عام 1947 كانت تلك الفرق الطبية تقوم بإشعال النيران ثم تضع براميل المياه لتغلي ثم تلقي فيها الملابس لتطهيرها.. ذكريات أليمة وقاسية عن الكوليرا والملاريا يسترجعها عجائز طاعنون في السن كانوا أطفالا وصبية حين كانت تلك الأوبئة تستفرد بالمصريين في غياب دور حقيقي للدولة في ذلك العهد الملكي الذي باد.

https://youtu.be/-iz7siKft7o?t=1