تعتبر رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للأديب السوداني الطيب صالح، والتي صدرت في القاهرة عند منتصف الستينيات من القرن الماضي، واحدة من أهم الأعمال الإبداعية العربية خلال القرن العشرين، حتى أنها صُنفت ضمن أهم مائة عمل روائي عربي في القرن الماضي، غير أنها بجانب ذلك، تُعدُ من تلك الأعمال الروائية اللافتة، وإن لم تكن الرائدة التي تناولت علاقة الشرق بالغرب، أو ما يحلو للبعض تسميته بصدمة التقليد بالتجديد، أو الأصالة بالمعاصرة، أو الروح بالعلم.

وأياً كانت التوصيفات المُرفقة بهذا النوع من الأدب، فإن هذا الإبداع على الصعيد التاريخي جد قليل، ولمعرفة موقع «موسم الهجرة إلى الشمال» من هذا اللون الإبداعي، علينا أن نتوقف عند تلك الأعمال الموصوفة بالرائدة، والتي سبقت الطيب صالح بزمن، أذكرها إجمالًا على نحو ما تستوعب الذاكرة ويسمح المقام، وفي مقدمتها:

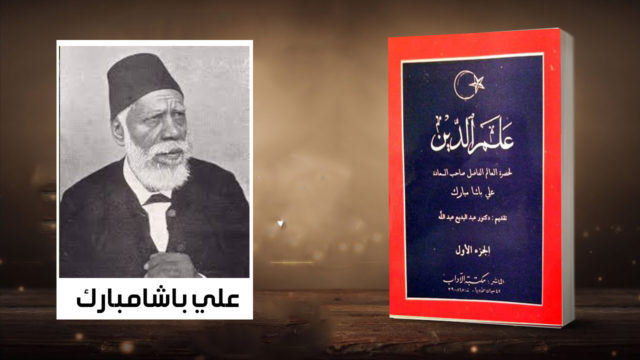

«رحلة علم الدين» للإصلاحي المصري علي مبارك، في منتصف القرن التاسع عشر، والتي يصف فيها حال أوروبا في تلك الفترة عارضًا جوانب التقدم في أوجه مُختلفة من أوجه الحياة، سواء في العادات والتقاليد وتقدم العلوم وأصول التربية وآفاق التعليم والحياة السياسية والدستورية، فضلاً عن شكل المدن وأشكال الفنون من مسرح أو فنون تشكيلية، كانت رسالة علي مبارك، من رحلته تلك الدعوة إلى الإصلاح في بلاده، وبلاد الشرق كله، دعوة هادئة للتقدم، دعوة مفتوحة وليست مُلزمة يأخذ بها الحكام وأصحاب القرار، أو يرفضونها !

رواية «عصفور من الشرق» لـ توفيق الحكيم، والتي تحمل من جوانب السيرة الذاتية الكثير، فمحسن وهو الاسم الفني الذي اتخذه الأستاذ الحكيم تعبيرًا أدبيًا عن حياته خلال ذهابه إلى باريس للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، أو ما سبق وصف نفسه في رائعته الخالدة «عودة الروح»، فإن ذلك الاسم «محسن» هو من عاش وقائع تجربته في رحلته الفرنسية، إذ عاد بعد سنوات من الحياة الباريسية الحافلة بتجربة إنسانية ثرية من الفن والثقافة والفكر دون تحقيق رغبة أسرته بالعودة بالدكتوراه المأمولة، غير أنه عاد بما هو أهم، عاد توفيق الحكيم الذي نعرفه ويفخر به الفكر والثقافة العربية على طول الزمن.

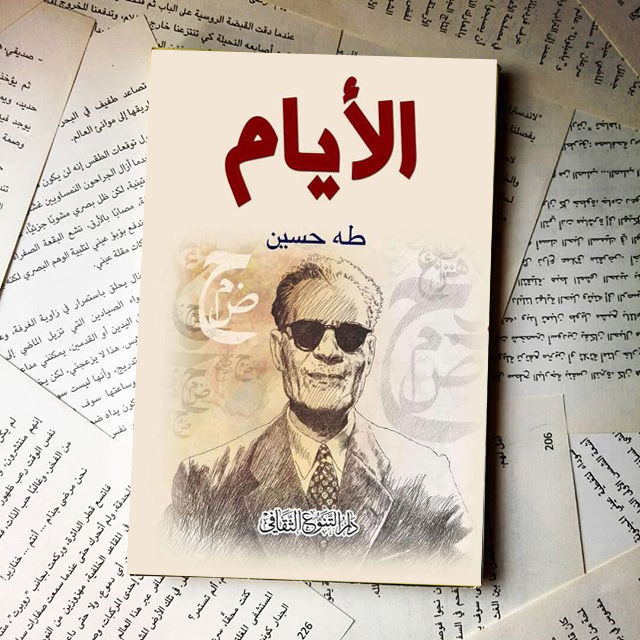

ثلاثية «الأيام» لـ طه حسين، والتي جاءت فيها قضية الاحتكاك بالغرب متأخرة في الترتيب الزمني، بشكل مُغاير لمّا فعله صديقه الحكيم، فالثلاثية تضم ثلاثة أجزاء، الأول هو ما خصصه الأستاذ العميد، لحياة الطفولة في قريته بصعيد مصر، وجعل الجزء الثاني للمرحلة الأزهرية من مسيرته العلمية، ويختتم ثلاثيته بتلك المرحلة العلمية والثقافية والفكرية بل والسياسية، عندما تعلم في فرنسا، وعاد من بعد التعلم والدراسة في بعض جامعاتها حاملاً رسالة الدكتوراه من السوربون، فضلاً عن تجربة إنسانية خصبة ورائعة تجعل من الأستاذ العميد رمزًا ونموذجًا عالي المقام.

ثم تأتي رائعة «قنديل أم هاشم» للأستاذ يحيى حقي، والتي تحكي عن قصة بطله إسماعيل ابن حي السيدة زينب العريق والعتيد بقلب القاهرة، ذلك الشاب المُتمرد على قيم وتقاليد مُجتمعه وإيمانه بالخرافة، إلى الحد الذي يلامس في فكره وثقافته حدود الإلحاد، ثم ذهابه إلى ألمانيا لدراسة طب العيون، فيعود إلى مصر برؤية جديدة للحياة بعد تجارب إنسانية وعاطفية عاشها خلال رحلته الأوروبية.

قنديل أم هاشم

ثم يختتم لويس عوض تلك السلسلة من الكتابات التي عالجت تلك الإشكالية المتعلقة بالصدام الحضاري بين الشرق والغرب في نهاية سنوات الأربعينيات من القرن الماضي بكتابه المٌثير للجدل والخطير «مذكرات طالب بعثة»، فقد جاء مكتوبًا بالعامية المصرية، وتحت تأثير الأستاذ سلامة موسى أبرز أساتذة هذا الجيل، وكان لويس عوض ونجيب محفوظ أهم التلاميذ في هذا العصر لهذا المُفكر الرائد سلامة موسى، والذي كان يعتبر اللهجة المحلية المصرية، لغة قائمة بذاتها وأكثر تعبيراً عن اللغة العربية الفصحىّ!

وبعد ذلك وإثر فترة انقطاع طويل، تأتي «أوراق» للمفكر المغربي البارز عبد الله العروي، صاحب الأعمال الفكرية مثل كتابه الهام «الأيديولوجية العربية المعاصرة» و«العرب والفكر التاريخي» وغيرهما، غير أن «أوراق»، والتي صدرت عام 1989 كسيرة ذاتية لعبد الله العروي، تناولت مراحل مُختلفة من حياته مع إضاءة واسعة عن سنوات عمره التي قضاها في فرنسا، خلال إعداده لأطروحته للدكتوراه عن «الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية» من جامعة السوربون.

أما الأديب والناشر العربي اللبناني الكبير سهيل إدريس، في مذكراته التي رأها البعض -صادمة- والتي تقع تحت عنوان «الحي اللاتيني»، في إشارة إلى ذلك الحي الباريسي، والذي تقع جامعة السوربون العريقة بالقرب منه، حيث كان يدرس إدريس، وبعض رفاقه خلال سنوات الأربعينيات من القرن الماضي، فإنني أجد فيها تشابهًا في جوانب عدة مع صاحبنا الطيب.

فإذا كان أديبنا العربي السوداني، قد جسد رحلة بطله مصطفى سعيد من السودان إلى لندن عبر مصر ثم عودته إلى بلده مرة أخرى بعد رحلة عاصفة، وجسد إدريس رحلته بين لبنان وفرنسا فإنّ كليهما (الطيب وسهيل إدريس) لم يتخليان عن لغتيهما الجريئة في السرد والتناول، إلا أن صاحبنا اللبناني، جاءت حكايته كسيرة ذاتية مثلما فعل لويس عوض في «مذكرات طالب بعثة»، واصفًا حياته خلال دراسته في بريطانيا، ولم تخرج في شكل عمل أدبي، شأنها في ذلك شأن ثلاثية طه حسين أو توفيق الحكيم أو الطيب الصالح.

عند سهيل إدريس كانت الثورة الفكرية والثقافية التي أطلقها الفيلسوف الفرنسي الوجودي جان بول سارتر، وصديقته سيمون دي بوفوار، في أعقاب الحرب العالمية الثانية قد ألقت بتأثيراتها على كل أوروبا، وليس فرنسا وحدها، فقد فهم الكثير من طلاب العلم العرب آنذاك والمُبتعثين لفرنسا أو غيرها من بلدان الغرب، أن لا حدود للحرية الإنسانية وفي طليعتها تلك العلاقة الشائكة بين الرجل والمرأة، فقد ذهب الكثير من هؤلاء حاملاً على كتفه تراث الكبت الجنسي الشرقي، يقابله ثورة الجنس في الغرب، أحد التداعيات الاخلاقية المُدمرة للحرب العالمية الثانية!.

توفيق الحكيم، الطيب صالح، سهيل إدريس، طه حسين

وهو الأمر الذي تناوله سهيل إدريس بوضوح ودون مواربة، بعض من هذه الصور، حملتها رواية الطيب صالح «موسم الهجرة إلى الشمال»، حتى بات المنظور الأساسي المتعجل لذلك العمل الإبداعي عند بعض النقاد، أنه عمل «فضائحي» مع الاعتذار، وأنا لا أراه كذلك أبدًا، فقد بدا الهم الأول في علاقة الغرب بالشرق عندهما (أي الطيب وإدريس)، هو تلك العلاقة بين الجنسين، والتي يرى كل من أصحاب الثقافة الشرقية فيها منظوراً يُخالف ما تعتقده المرأة الغربية، فالأول يعتبرها أحد معارك إثبات الوجود والانتصار الموهوم للشرق المهزوم على الغرب القوي المُستعمر لبلاد العرب، في حين تراه المرأة الغربية تجسيدًا لبعض جوانب الحرية الشخصية والثقافية التي تعيشها وتؤمن بها لا أكثر ولا أقل!

غير أن الحكمة تقتضي -بعد تلك الإطلالة السريعة على سياق العلاقة المعقدة بين الشرق والغرب في الأعمال الإبداعية العربية السابقة، والتي يمكن تصنيف موضوع رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» في سياقها- الدخول إلى عالم الطيب صالح وروايته الأثيرة بكل جوانبها الجمالية والإنسانية.