طُرِحت، منذ سنوات، قضية ضرورة الانتقال من مفهوم الإسلام البُدائي المغلَق إلى مفهوم الإسلام الحضاري الذي ينفتحُ على الآخر، وثقافاتِه، ومعارفِه، ويفيد من منجزه الحضاري الخلّاق، وبطبيعة الحال فقد واجهت تلك القضية المطروحة للمداوَلة في الفضاء الثقافي العربي صعوبات معرفية وبنائية ومُصطلَحية متعددة، حتى إنه بات عسيرًا إقناع الوعي الجمعي العربي/ المسلم بأنّ خلاصَه من الفكر الديني التقليدي الجامد إنما يبدأ من الانفتاح على الآخر، ورصد الأسباب التي جعلته في الصدارة العالمية، في ما الإنسان العربي/ المسلم يعاني ألوانًا وضروبا من الجهل والانغلاق، والتفسير الأُحادي للنص الديني!

وتأتي جدلية العلاقة بين العقل والنقل، أو بين العقل والنصّ، أو بين العقل وتفسيرات النص المتراكمة، في صدارة الجدليات التي تؤسِّس لتلك القضية؛ أعني قضية الانتقال من مفهوم الإسلام البُدائي المغلَق إلى مفهوم الإسلام الحضاري المُنفتِح على الآخر؛ باعتبار أن ذلك الانتقال لن يتم ما دام العقل متأخرًا، وما دام النصّ مسيطرًا، وتفسيراته مغلقة، وتلك الجدلية طالها سجال قديم منذ القرون الوسطى فيما عُرف باسم «التوفيق بين الحقيقة (العقل) والشريعة (النقل أو النص)»، وقد نالها توتُّر شديد ليس في منظومة الدين الإسلامي فقط، بل في منظومة الأديان الإبراهيمية الثلاث كلها، فجاءت تلك الثنائية (العقل- النقل) كاشفة ومعنوِنة للصراع الفكري في هذه الأديان، وتركّزت بؤرة هذا الصراع في الدين الإسلامي – باعتباره خاتم الأديان السماوية – خصوصا بعد ظهور التيارات والمذاهب العقلية والليبرالية، وعلى رأسها المعتزلة في مواجهة التيارات المحافِظة النصِّية وعلى رأسها – بالطبع – السلفيون وأهل الحديث، وقد انتهى هذا الصراع بدحْر كل الاتجاهات العقلانية التي حُورِبَت، طوال القرون الماضية، بوصفها أدوات نقدية لموروث وفكر ديني ينزع نزوعا تاما إلى النصيّة أو إلى «السكونية» لا إلى «الدينامية» والحيوية، كما هي الحال في الفكر العقلاني المتطوِّر، وبذلك أُجهِضَت كل ملامح الفكر الديني المتطور والمساير للواقع المتجدد، وبالتالي فقد تعطّلت ودُحرَت كل ملامح الإسلام الحضاري المنفتِح على الوقائع المتجددة والحوادث المتطورة، بل دُحرَت كل ملامح الإسلام الأخلاقي تحت سنابك النص المغلَق، وتماهي السياسة في الدين.

وحتى نكون منصفين، ينبغي ألا أُنكر أن العقلانية عموما قد واجَهَت، ربما منذ عصر أفلاطون، مواقف تتردّد ما بين القبول والرفض، وفي كلٍّ، فقد كانت السمة العامة في تلك المواقف هي المجابهة والمواجهة الشرسة معها، ولم تعرف أوروبا عصرا ذهبيا للعقلانية سوى مع عقلانيي القرن السابع عشر الميلادي الكبار: ديكارت وسبينوزا ولايْبِنتْز، وهو ما يعني أن العقلانية لم تكن ذات سُمعة سيئة في المحيط الثقافي العربي الإسلامي فقط، بل نالها من سوء السمعة والمواجهة المباشرة ما نالها طوال قرون وقرون، الأمر الذي يجعلنا نؤكد أنّ فضّ الاشتباك بين ما هو عقلي وما هو نقلي أو نصّي ليس أمرًا مستحدَثا أو طارئا، بل هو أمر وجوبي يفرضه الواقع، وتفرضه الظروف التي تجعلنا على المحكّ للتفاعل الخلاق مع العالم كله ومنجزاته الحضارية والأخلاقية والعلمية.

سبينوزا، وديكارت، ولايْبِنتْز

بين العقل والنقل

وحتى لا يكون الأمر بمثابة «حوار طرشان!» بين فريقيْن؛ فريقٍ يتحيّز إلى العقل وحده، وفريقٍ في مقابله يتحيّز إلى النقل وحده، أو فريقٍ ثالث يدّعي التوسُّط بين الفريقين فينزع إلى «التوفيق»، فإننا لا بدّ أن نحرّر معنى كل من العقل والنقل، لقد شغل موضوع التوفيق بين العقل والنقل جميع فلاسفة العصر الوسيط الغربي والشرقي، غير أن هذا التوفيق لم يكن على وتيرة واحدة؛ فهو عند الكندي كان يميل إلى النقل، وعند كل من الفارابي وابن سينا يميل إلى العقل بسبب تأثر كليهما بفلسفة أرسطو، وإذا كان التوفيق عند ابن باجّة يميل إلى النقل كما هو عند الكندي، فإنه عند ابن طفيل يقوم على أن العقل يؤيد النقل، أما ابن رشد فقد ذهب إلى أن العقل والنقل كليهما يصلان إلى حقيقة واحدة؛ فهما توأمان، وهو ما يعطي انطباعا بأن تراتبية العقل والنقل ليست واحدة لدى مفكري وفلاسفة المسلمين، وأن الأمر متروك لاقتناعات كل منهم، ومدى تقديره لكليهما، وهذا لا يعني أن للعقل مكانة أرقى من النقل، ولا أن للنقل مكانة أرقى من العقل، لكن معناه أنّ محاولات التوفيق تتردّد بين الفلسفة ككيان علمي وعقلي قُحّ، وبين النقل أو النصّ كجانب عقَدي قُحّ هو الآخَر، فالأمر لا يعدو كونه جانبا نفسيا قبل أن يكون علميا!

لا ننكر أن الجدل ما بين العقل والنقل سيبقى أمرا لا مفرّ منه ولا مناص من إشكاليته، لأن جانبا كبيرا في القضية – كما أسلَفت – نفسيٌّ قبل أن يكون علميًّا، لكن المشكلة الكبرى – من وجهة نظري – ترتكز في فوضى المصطلحات؛ فكثير من المنادين بتغليب العقل على النقل لا يضعون تعريفا اصطلاحيا جامعا مانعا للعقل والمعقولية، وفي المقابل فإن جُلَّ، بل كلّ، المنادين بتغليب النقل على العقل هم أيضا لا يضعون تعريفا اصطلاحيا منضبطا لمعنى النقل؛ فكلهم يخلطون خلطا شائنا بين النقل والنص والوحي، بل يخلطون بين ما هو نصي وما هو تفسير لذلك النص، وهو ما يخلق فوضى عظمى ربما لا نجد لها مثيلا في أي فكر إنساني آخر؛ لذلك فإن تحديد وضبط المصطلحات هو أهم الأمور التي ينبغي الالتفات إليها حتى لا يكون الحوار بين الفريقين كحوار الطرشان!

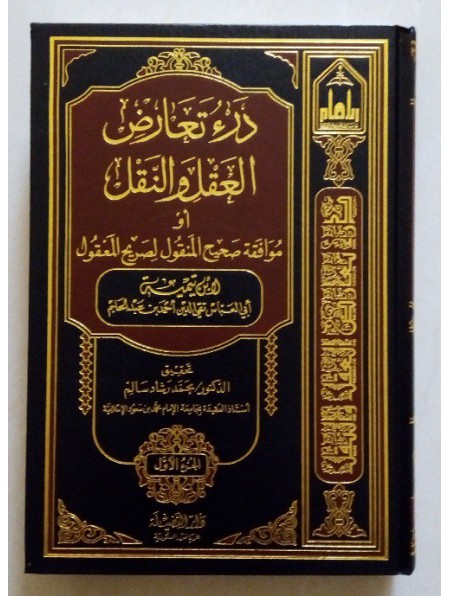

كما لا ننكر أن أفكار ابن تيمية الحراني قد لعبت، ولمّا تزل، دورا كبيرا في تأصيل هذا الخلاف بين فريقي العقل والنقل؛ فجل النصيين يعتمدون على أفكار الرجل لتثبيت أقوالهم حول مكانة النقل وتقديمه على العقل، مهما كانت المحاذير المنطقية التي تواجهنا في سبيل تقبُّل هذا الأمر، لأنهم نظروا إلى العقل من كونه مناهج البحث اليونانية وجُملة المعارف التي تُشتقّ وتُستخلَص منها، فهم قد ربطوا بين الدعوة إلى استخدام العقل في فهم الدين والعقيدة وبين الفلسفة اليونانية، على الرغم من أن كثيرا من علماء الكلام في الإسلام يرون أن الوحي مصدر للمعرفة، كما أن العقل مصدر للمعرفة كذلك، فإذا تعارضا فإن العقل مقدَّم باعتباره أصلا للنقل؛ لأن الإنسان آمن بعقله أولا، ثم تابَع الوحي بعد ذلك.

درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية

إنّ السبيل إلى فك الاشتباك والجدلية بين العقل والنقل إنما يكون أولا، بتحديد المفاهيم والمصطلحات وتأصيلها، والتمييز بين ما هو من الوحي وما هو من غيره، ولا سيما تفسيرات وآراء الفقهاء والمفسرين والمحدثين وغيرهم من أهل العلم، وثانيا، يكون فض هذا الاشتباك وتفكيك تلك الجدلية العصيَّة بالفصل بين ما هو فقهي وما هو عقدي، وكذا الفصل بين السياسة والدين؛ لأنّ المؤثرات السياسية لعبت ولمذا تزل تلعب دورا رهيبا في تلك الجدلية التي ستظل قائمة!