طوال تاريخ الأديان، بل طوال التاريخ الإنساني كلِّه، كان القربانُ إلى الله موجودًا وحاضرًا في أبجديات العلاقة بين الإنسان وخالقه الذي لا يراه، لذلك كانت شعيرة الأضحية واحدةً من أهم الشعائر الدينية التي عرفتها الديانات الإنسانية على امتداد التاريخ الإنساني، لما لها من أبعاد رُوحيَّة وثقافية وأنثروبولوجية (دراسة الإنسان وكل ما يتعلق به في وجوده الطبيعي والحضاري والاجتماعي قديما وحديثا)، وهو ما أتاح لتلك الشعيرة الرمزية البقاء والخلود حتى الآن؛ فهي في صدارة اهتمام علميّ: الأنثروبولوجيا الدينية، وعلم الاجتماع الديني.

قديمًا جدًّا، كان الغرض الرئيس من الأضحية أو الضحية هو دفع السوء والسحر عن الإنسان، بواسطة ساحر أو كاهن، فكانوا يأتون إلى الساحر أو الكاهن لتقديم الذبائح والقرابين تقرُّبا إلى الآلهة، اتّقاءً لشرها وغضبها، وبمرور الوقت، ارتقى الإنسان رويدًا رويدًا كلما ارتقى تديُّنه، «فجاء الزمنُ الذي كان فيه أنبياء بني إسرائيل كأشعياء وإرمياء يُبكّتون الشعبَ لأنه يُعلِّق رجاءه في الخلاص والغفران على الذبائح والقرابين، ثم ارتفع السيد المسيح بعقيدة التضحية فوق هذا المرتفع، فقدّم الرحمة والشكر على فِدية الأنعام والأموال، وأوصى ببذل النفس في سبيل الهداية» [عباس محمود العقاد، العيد الكبير عيد الأضاحي والقرابين، مجلة الهلال، العدد 9، 1952]

في البَدْء كان القربان البشري

درَج الإنسان منذ بُدائيته على وضع طقوس خاصة تضمن له وسائل قربى ووشائج مع الآلهة التي لا يراها ولا يُدركها إلا من خلال ظواهر الطبيعة المتنوّعة؛ الشمس والقمر والكواكب والنار والعواصف والأنهار والبحار، وكان استشعار خوفه منها حافزًا له على تقديم قرابين و أضحيات كانت في أغلب الأحيان قرابين بشرية تُقدَّم خلال فترات معينة من الشهر أو السنة، أو تبعا لدورات حدوث تلك الظواهر التي نتجت عنها المفاهيم الغيبية حول الآلهة، وقد مارَس إنسان الحضارات: المصرية والسومرية والبابلية والفينيقية واليونانية والرومانية والسيلت والفايكينغ طقوسا تتضمن تقديم قرابين بشرية لآلهتهم، كما هو معروف في تاريخ الأديان، ففي الحضارة المصرية كانت القرابين والأضاحي تُقدَّم لآلهة ظواهر الطبيعة كالخصب والقحط والسيول، بينما كانت تقدَّم عند اليونان لآلهة البراكين والزلازل والعواصف الرعدية، وكل ذلك حتى يضعَ إنسانُ هذه الحضارات حدًّا فاصلًا بينه وبين غضب تلك الآلهة.

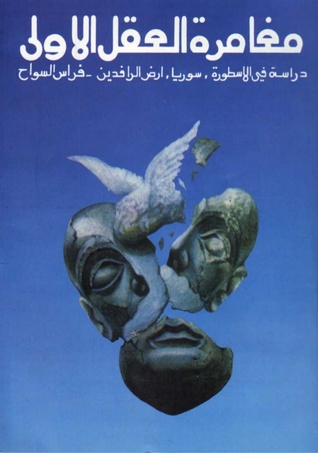

لقد ارتبط القربان منذ فجر التاريخ الإنساني بالسحر، وهذا أمر طبيعي بناءً على فرضية أسبقية السحر على الدين، وهو ما حدا بالسير جيمس فريزر، رائد الأنثروبولوجيا، إلى صياغة نظريته المعروفة حول أصل الدين وعلاقته بالسحر؛ فهو يرى أنه قد مرَّ على الإنسان عهد ظن فيه أن بمقدوره التحكم بسير عمليات الطبيعة بواسطة تعاويذه وطقوسه السحرية، وعندما اكتشف، بعد فترة ليست بالقصيرة، قصور هذه الوسائل عن تحقيق غاياتها اعتقد أن الطبيعة التي تأبى الانصياع لطقوسه واقعةٌ تحت سلطان شخصيات روحانية فائقة القدرة، فتحوَّل إلى عبادة هذه الشخصيات، باستعطافها واسترضائها بالأضاحي والقرابين، لتقفَ في صفِّه وتلبّي له حاجاته، وبذلك ظهر الدين، وتحوَّل الإنسان عن السحر، وحلَّ كاهنُ المعبد الذي يقيم الصلوات محلَّ ساحر القبيلة الذي يقود الطقوس السحرية. [راجع: جيمس فريزر في كتابه الغصن الذهبي، وفراس السواح في كتابه مغامرة العقل الأولى]

منذ فجر التاريخ، كان القربان أو الضحية – إذن – بسبب الخوف من غضب الطبيعة أو الآلهة، ما يعني أنه بمثابة شئ يضحي به البشر ويقدَّم إلى الإله وَفق طقوس خاصة، وشروط معيَّنة، وفي محافل مقدسة، من هنا عرفته كل الحضارات والأديان والقَصص الديني، بداية من قصة قابيل وهابيل، مرورا بقصة الذبيح ابن النبي إبراهيم، وانتهاءً بقصة صلب المسيح ورمزية الفداء والتضحية عند المسيحيين، وقد كان لكل ديانة نوع خاص من القرابين، لكن اشتُهرت قرابين الحيوانات وهذا هو السرّ في انتشار مذابح ملحَقة في كثير من المعابد الدينية حول العالم، ويظل القربان البشري يمثّل حالة خاصة في تاريخ القرابين منذ وجودها، سواءً كان هذا القربان من جنس الأطفال أو النساء الجميلات، كما يظل للقربان أو الضحية في الحضارة المصرية القديمة أهمية كبرى؛ لأن القربان في الديانة المصرية القديمة كان يرتبط كذلك بالميّت؛ إذ كان القربان يُدفَن مع الشخص المتوفَّى؛ حتى يمدّه بالمؤن التي تتيح له الخلود بعد الموت في البرزخ!

وأما عند العرب قبل الإسلام، فقد كان القربان متنوعا ما بين الحيوانات كالإبل والشياه، والمزروعات كالحِنطة والشعير، ويذهب بعض الباحثين إلى أن العرب في الجاهلية قبل الإسلام عرفوا القربان البشري؛ إذ يرى الباحث “الحسن الحما” أنّ وأد البنات كان له دافع ديني وهو بذلك ينفي أي مقارَبة بين ربط وأد البنات بخشية العار أو الفقر، بل كان بمثابة تقرّب إلى الإله، فقد كانوا يعتقدون أن كل أنثى إنما هي بنتٌ للربّ! [الحسن الحما، طقس القربان في الأديان الوضعية والسماوية، المركز الثقافي العربي ومؤمنون بلا حدود]، وهذا الرأي بالطبع لا ينهض عليه دليل، وبالتالي لا يمكننا الاعتماد عليه، ما ينفي معرفة العربي قبل الإسلام بالقربان البشري، خصوصا مع تأكيد القرآن أن وأد البنات كان بسبب خشية بعض العرب في الجاهلية من الفقر والعار، «وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ» [النحل: 58 و59].

أما الأضحية في الإسلام فهي، كما يقول الأستاذ العقاد، شكر وصدقة وإحسان، «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ» [الحج: 28]، «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَر» [الحج: 36]، فالضحية الكبرى هي التقوى، وليس من عقائد الإسلام أن الضحية تكفر عن الذنوب، ولا أنها تردّ القضاء، ولكنها عطية واجبة تؤدّي جانبا من جوانب البر، وترمز إلى الجانب الأكبر منها وهو تضحية الإنسان بنفسه في سبيل الله [عباس محمود العقاد، العيد الكبير عيد الأضاحي والقرابين، مجلة الهلال، العدد 9، 1952]

يقينًا، فإن القرابين والأضاحي جزءٌ من أي ديانة، والمتتبّع لتاريخها وطقوسها يكتشف أوجُهَ شبهٍ ومشترَكات متعددة لطقوسها وتاريخها بين الأديان كلها سواء كانت ديانات وثنية أو توحيدية Monotheistic Religions، وهي المتعارف عليها باسم الأديان الإبراهيمية، ودراسة تاريخ الأضاحي أو القرابين إنما تأتي من منطلَق أنثروبولوجي وليس دينيا؛ لأنها بالأساس ظاهرة إنسانية عامة، نابعة من محاولات البشر للتقرب إلى الله، ودرأ غضبه وعقابه، فهي منهج إنساني للاتصال بالسماء، أو إن شئت الدقة فقل: التواصل مع السماء.