انتشر مرض كورونا في العالم، منذ خمسة أشهر تقريبا، وقد أسهمت ثورة الاتصال، في وضع الجميع في كل أرجاء المعمورة في قلب الأحداث وتطورها، فباتت معلومات الاصابات الجديدة، والمتعافين، والذين قضوا نحبهم، معلومات يعرفها مليارات البشر في وقت واحد, ومع ذلك فإن استجابتهم للمرض، ظلت شديدة التنوع والاختلاف. ففي قريتي، على سبيل المثال، ظل غالبية السكان يعيشون حياتهم دون أي تغيير، ما يوشي بأن المعلومات التي يتم التفاعل معها ساعة بساعة ليس لها تأثير ايجابي في تغيير السلوكيات غير الصحية. وبقي الحال على هذا الوضع إلى أن ظهرت أول حالة إصابة مؤكدة داخل القرية في أول أيام عيد الفطر. في تلك اللحظة بدأ الأهالي يدركون المرض بطريقة أخرى مختلفة تماما عما سبق، وتحولت صيحات الاستهتار والسخرية والتواكل، الى مشاعر من الخوف والترقب والحذر. هذا الاختلاف في الإدراك ومن ثَمَّ السلوك وثيق الصلة يعني أن لدينا مشكلة عميقة في الوعي بالمخاطر ووسائل إدراكها.

وعليه فإن مقالنا يركز على عمليات إدراك العالم بأشياءه ومتغيراته، والتي تعد من أعقد العمليات النفسية المعرفية، وأكثرها ارتباطا بالثقافة السائدة والقيم والمعتقدات والتجربة التاريخية للجماعة والخبرة الذاتية للأفراد. ويبدو لنا أن المجتمع المصري – ومجتمعات أخرى- في حاجة ماسة الآن إلى الاسترشاد بنموذج اجتماعي ثقافي جديد، لادراك المخاطر وإدارتها. ونحاول في هذا المقال اجابة السؤال: كيف يدرك المصريون معايير الصحة ومخاطر الأمراض؟

صناعة المخاطر المَرَضِية:

خلال العقود الستة الماضية، شهدت مصر انتشارا متصاعدا للالتهاب الكبدي الوبائي، إلى أن سجلت مصر أعلى معدل انتشار للمرض على مستوى العالم، بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ومن المعلوم أن 85% من المصابين بهذا المرض الفتاك معرضون للانتقال إلى الحالة الحادة والتي غالبا ما تؤدي الى وفاة المريض بعد صراع طويل ومزمن مع المرض، يفقد خلالها الرغبة والقدرة على الاستمتاع بالحياة.

لقد انتشر هذا المرض، في بداية الخمسينيات من القرن العشرين، أثناء علاج الفلاحين المصريين من البلهارسيا، بحقن عقار الطرطير، وتقاعس الأطقم الطبية عن تعقيم أدوات الحقن الزجاجية آنذاك، ولو حتى بوضع هذه الحقن في الماء المغلي لمدة من الوقت، ما أدى إلى انتشار المرض، وتأخر المجتمع المصري – أفرادا ومؤسسات- في الحد من هذا الانتشار إلى أن حدث التفشي في الثمانينيات. وقد اتضح من دراسة تاريخ هذا المرض في مصر، أنه كان بالامكان تجنب اصابة ملايين المصريين بهذا المرض، ووفاة مئات الألوف منهم، لو كان إدراك المجتمع للمرض سليما.

كانت مبادرة 100 مليون صحة، التي تدخل عامها الثالث الآن، نموذجاً لرأب الصدع في إدراك المؤسسات للمخاطر، وبرغم نجاح المبادرة والاشادة العالمية بها، إلى أن تأثيرها في وعي الأفراد يظل محدودا، وتحتاج الى مبادرات أخرى موازية للتأثير في الأفراد والمجتمعات المحلية في مصر، لتكون المحصلة بلورة نموذج ارشادي لسلوك الوقاية من المرض والاستمتاع بالصحة الجيدة. لأن مؤسسات الدولة بتوجيهات رئاسية، لم تنتظر لتغيير وعي الناس الصحي، أو تغيير مدركاتهم للمخاطر، لكنها انتقلت مباشرة إلى عمل مسح شامل للمصريين، في زمن قياسي، لاكتشاف المرضى وعلاجهم على نفقة الدولة. إنها استراتيجية فاعلة وحاسمة، لكن على المدى الطويل، لابد من بلورة النموذج الجديد في العقل الجمعي المصري، لتحفيز الأفراد على الالتزام الطوعي والدائم بالمعايير الصحية وادراك مخاطر المرض.

ولا شك أن القارئ، يشعر الآن وهو يمارس تجربته مع مرض كورونا منذ أشهر، أن المجتمع المصري يواجه صعوبات وتحديات حقيقية بسبب تدهور الوعي الصحي بصفة عامة، والإدراك السليم للمرض بصفة خاصة، ويؤثر في تشويه عملية الإدراك، عوامل داخلية نفسية: (i) ترتبط بالقواعد السلوكية المستقرة في الذاكرة. (ii) وترتبط بثقافة الفرد وميوله وقيمه ومعتقداته. كما يؤثر في تشويه عملية الإدراك، عوامل خارجية مادية واجتماعية، ترتبط بطبيعة موضوع الإدراك – المرض في مقالنا- مادته وحجمه وشدته وسرعته ودرجة انتشاره، ودرجة تأثيره المباشر وغير المباشر على الإنسان. فهل كانت العلوم الاجتماعية سباقة في زيادة الوعي بالمخاطر أم تلكأت بسبب ضغوط سياسية- اقتصادية؟

أثر العلوم الاجتماعية في زيادة الوعي بالمخاطر

من المؤسف أن النظريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكلاسيكية، قد انطلقت من توجه ايجابي نحو عمليات استغلال البيئة في تأسيس المجتمع الحديث دون النظر إلى المشكلات الناجمة عن هذا الاستغلال, ولم تتطرق هذه النظريات إلى المشكلات البيئية التي تخلفها عمليات التحديث، وقد أدى هذا التقصير إلى وجود فجوة معرفية كبيرة، نتيجة تجاهل البحث في الآثار السلبية للتحديث لفترات طويلة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أسبقية مدرسة فرانكفورت في الاهتمام بالبعد الأخلاقي والاجتماعي والثقافي المرتبط بالتطور التكنولوجي، ورصد الأضرار البيئية التي تهدد البشرية، وذلك في ثنايا وتفاصيل نقد المدرسة للنظام الرأسمالي.(Smith. 2016: 51)). وبعد تسليط المدرسة النقدية الضوء على المخاطر المهددة للبشرية، انجذب عدد من المفكرين والعلماء إلى الانشغال بهذا الحقل الجديد، يتضح ذلك من كتابات صفوة من علماء الاجتماع أمثال: أولرش بيك، كاي اريكسون، آلان تورين، زيجموند باومان، أنتوني جيدنز، جون أوري، يورجين هابرماس، ونيكلاس لومان، غير أن أولرش بيك كان أكثرهم تأثيرا في هذا الحقل، كيف ذلك؟

يذهب أولرش بيك الى أن الحداثة الثانية تشهد تعولما للمؤسسات الحديثة، فيما انفلتت فيها حياتنا اليومية من قبضة التقاليد والعادات والجماعية، وبدأ المجتمع الصناعي القديم بالاندثار، ليحل محله “مجتمع المخاطرة”. ومع الاقرار بنواحي التقدم والتحسن الهائلة التي تحققت في الحداثة الأولى، فإنه لا يمكننا أن نغفل عن الآثار المدمرة المحتملة للتطور التكنولوجي. ويمكن تلخيص هذه المخاطر وعواقبها في ثلاث نقاط: (i) مخاطر مرتبطة بالصناعة العسكرية والمدنية، التي تسببت في تلوث الماء والهواء والغذاء، ما أدى إلى تفشي الأمراض التي تصيب النبات والحيوان والانسان. (ii) إذا استمرت هذه المخاطر دون تعديل أو تدخل فإن الحداثة الثانية تتجه نحو ما يسميه بيك التدمير الذاتي للحضارة. (iii) على الرغم من وجود لا مساواة في توزيع هذه المخاطر في الحاضر بين فقراء العالم وأغنياءه، لكن المخاطر سوف تطال الجميع في المستقبل.(Beck.1989:86-103). ويبدو أننا نعيش هذا المستقبل الذي نظر إليه أولرش بيك في بداية التسعينيات، فالجميع يعاني من خطر جائحة كورونا، لا فرق بين شمال وجنوب، ولا بين أغنياء وفقراء، بل إن المجتمعات الأكثر ابتعاداً على الحداثة الثانية هي الأقل تضرراً من هذا الوباء حتى الآن.

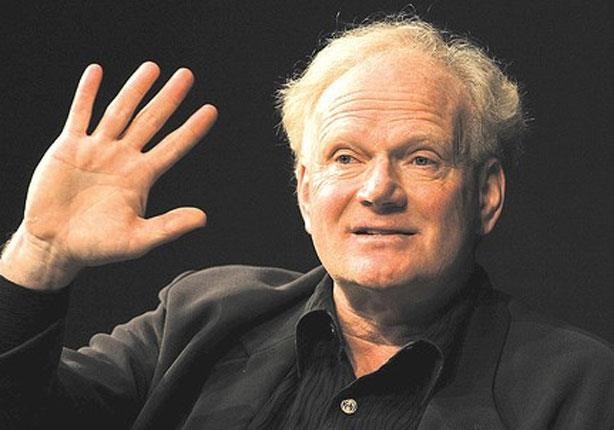

أولرش بيك

ولأن الوعي بمجتمع المخاطر أصبح مشكلة وجود فإنه يقترح أولا: أن يمتلك العلم امكانية تدخليه سياسية الطابع. فالبحث العلمي يجب أن ينخرط في الفهم والتفسير والتحليل بأدوات جديدة، ويقدم رؤى شاملة للتعامل مع المخاطر. ويقترح ثانيا: تجديد النظام الديمقراطي، بحيث لا تترك مسئولية إدارة المخاطر للسياسيين والعلماء فحسب، بل ينبغي أن تسهم الحركات الإجتماعية للضغط على الآليات السياسية التقليدية، ولا سيما في المجالات المتعلقة بحقوق الانسان، والمحافظة على البيئة، والدفاع عن مصالح المستهلكين. (جيدنز، 2005: 729).

ويتضح للقارئ أن العلوم الاجتماعية، كانت متأخرة بخطوات، لأسباب سياسية-اقتصادية، في تسليط الضوء على المخاطر المهددة للعالم، لكن أمام التدهور البيئي المتزايد، والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية التي يشهدها العالم، حدث تطور كبير في البحث في هذه المخاطر، وتكتسب نظرية عالم الاجتماع الألماني أولرش بيك أهمية خاصة، لأنها مازالت فاعلة في تفسير الواقع الذي يعيشه العالم الآن. فالنظرية تنادي بدور تدخلي للعلوم الاجتماعية، وقوة ضبط وتحكم في إدارة المخاطر، ومقاومة عمليات التدمير الحضاري، جنبا الى جنب تجديد النظام الديمقراطي، بجعله متوازنا في استيعاب قوة الالزام المطلوبة لتجنب المخاطر، جنبا إلى جنب تحقيق القيم الرشيدة المطلوبة لخير الانسانية وسعادتها.

العوامل المؤثرة في إدراك المخاطر المرضية

يتم إدراك المخاطر المرضية عبر نوعين من الإدراك هما الحسي والعقلي. يعرف الأول بأنه الإحساس والشعور بالأشياء كالمنبهات المادية، ويشمل إدراك الأشياء المادية بمسمياتها وأبرز وظائفها الجوهرية، كما يشمل المعاني المختلفة وأشكال العلاقات التي تحكم بعض المثيرات المادية. أما الإدراك العقلي فهو إدراك المفاهيم، والمسلّمات، والحقائق، والمعاني الكلية العامة، كمفاهيم الحياة والمنطق. ولكلا النوعين أساليب تفكير مساعدة على إتمام الادراك، فالاقتصار مثلا على التفكير الحسي، دون الرمزي أو النقدي أو المنطقي العقلاني، يمكن أن يدفع الفرد الى إدراك الأمور، بسطحية أو باندفاع متسرع، أو تبسيط الأمور ووضعها على متصل ثنائي استقطابي، على معنى الحكم على الأمور بأحد النقيضين، (صواب-خطأ، جنة- نار، ايمان كفر، أبيض- أسود). خلاصة القول، هناك حاجة إلى التوازن بين عمليات التفكير الحسي والرمزي والمنطقي، وأن الخلل الذي يصيب هذا التوازن، يؤدي تلقائيا إلى تشويه الإدراك.

وقد ذكرنا آنفا أن المجتمع المصري يعاني من تدهور الوعي الصحي بصفة عامة، وتشوه إدراك مخاطر المرض بصفة خاصة، ويؤثر في هذا التشويه، عوامل داخلية نفسية وعوامل خارجية مادية واجتماعية، فكيف يؤثر كلا النوعين من العوامل في إدراك المخاطر؟

أثر العوامل النفس اجتماعية على إدراك المخاطر:

تختزن ذاكرة الانسان، استجابات لا حصر لها لمنبهات خارجية، وغالبا ما يتجه الانسان نحو تكرار نفس الاستجابات، يساعده في ذلك حزمة من الميول والاتجاهات والعادات والتقاليد والقيم والمعتقدات، التي تمثل فيما بينها نموذجا استرشاديا منظما للإدراك والسلوك. وتشير الشواهد والأمثلة التالية إلى أن إدراك المصريين للمخاطر، هو ادراك مشوه وتقليدي:

الإدراك السليم للمخاطر، يجعل الحقيقة العلمية، مُوجِهةً ومُرْشِدةً لكافة مجالات البناء الاجتماعي (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، الثقافية، الخ)، فإذا اتخذ صانع القرار على سبيل المثال قرارا بمنع ممارسة الطقوس الدينية الجماعية، وإغلاق دور العبادة، ومنع التجول في المناسبات والأعياد الدينية، كل ذلك يعد قراراً صحيحاً صادراً عن إدراك سليم للمخاطر. لكن في مقابل ذلك نشاهد حالة صارخة لتشوه الإدراك، عندما نفاجئ بخروج مظاهرات ليلية لبعض التجمعات في مدينة الإسكندرية، تعبيرا عن رفضها للحظر والمرض.

كما أن هناك تشوها وتحريفا في فهم المبادئ والنصوص الدينية – مثل المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين- أو الاستشهاد الخاطئ بالنصوص الدينية (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (القرآن الكريم، سورة التوبة: 51). وأحيانا يبلغ الهزل مبلغه، فيُقْبِل الأفراد على ممارسة كل السلوكيات التي تحذر منها المؤسسات الطبية، ويباهون بذلك في تفاعلاتهم الاجتماعية.

ومن الأمثلة التي يصطدم فيها القرارات الصحيحة بالإدراك المشوه، ثم يتعايشان معا، ما نجده في المصالح الحكومية خاصة المحلية منها، فالمؤسسات المركزية تفرض على العاملين والمتعاملين مع هذه المصالح قواعد صحية رشيدة، من أجل المحافظة على الصحة العامة ومنع انتشار المرض. لكن المؤسف أن العاملين والمتعاملين مع هذه المصالح يحترمون هذه القواعد خوفا من العقاب القانوني فقط، ويتخففون من اتباع هذه القواعد بمجرد اختفاء الرقابة أو سلطة الجزاء. مثل هذا الإدراك المشوه للمخاطر، يفقد المجال الصحي العام الأسس التي تحميه، ويصبح المجال عرضة للاضطراب وعدم الاتزان حين يتعرض لهزات صحية حتى لو كانت ضعيفة.

خاتمة

دون إطالة، نختم المقال، بأننا لم نتطرق في المقال إلى الجدل الدائر حول مصدر هذا الوباء، هل هو طبيعي أو مُخلق أم أنه خرج بالخطأ من أحد المعامل، لا يهم كل ذلك، إنما المهم هو الإدراك الصحيح للخطر، ما يعني أن دراسة هذه النتائج المتوقعة وغير المتوقعة، الايجابية والسلبية، لابد أن تكون شغلنا الشاغل في الفترة القادمة، لأخذ الدروس والعبر، وإعادة صياغة السياسات والبرامج لمواكبة مثل هذه التغيرات الشديدة.

ونلفت انتباه صانع القرار، إلى ثلاثة أمور: (i) أن هناك حاجة ماسة لبلورة نموذج ارشادي ثقافي واجتماعي يساعد على إدراك المخاطر بكافة أنواعها. وأن هذا النموذج يحتاج إلى جهود جماعية بين تخصصية، كما يحتاج إلى مؤسسات تربية قادرة على بلورة هذا النموذج في العقل الجمعي، مع لفت الانتباه إلى أن عمليات التنشئة لابد أن تراعي البعد التواصلي اللغوي والقيم النفعية والمطلقة التي يحققها النموذج لجميع أفراد المجتمع بعدل ومساواة. (ii)غير أن انتظار مردود التنشئة في الجائحات والأوبئة، سيؤدي إلى خراب مالطا كما يقولون، والمعول عليه الآن التوعية الاعلامية المستمرة والكثيفة، مع تفعيل سلطة القانون بدقة متناهية وعلى قدم المساواة، لمعاقبة المخالفين للنموذج الارشادي الذي ارتضته الدولة، لأن هذه المخالفة من شأنها الاضرار بحياة الفرد ومجموع الأفراد المحيطين به. (iii) ضرورة الانتباه إلى أن زيادة نسبة الأمية وتدهور الخصائص الثقافية للسكان، سوف تظل عقبة كبيرة في سبيل بلورة النموذج المذكور في العقل الجمعي، وبالتالي فإن إدراك الأفراد وسلوكهم سوف يتبع – لا محالة – مسارا تقليديا من العادات البالية التي كانت تصلح لعالم وبيئة غير ملوثة. ولا يمكن الركون اليها في عالم مركب ومعقد وملوث.

نقلا عن: مجلة «أحوال مصرية» العدد (77) – يوليو 2020

المراجع:

- Smith, Mick. 2016. “The Face of Nature: Environmental Ethics and the Boundaries of Contemporary Social Theory”. Current Sociology. 49 (1): 49-65.

- Beck, Ulrich. 1989. “On The Way To The Industrial Risk-Society? Outline Of An Argument”. Thesis Eleven. 23 (1): 86-103.

- أحمد موسى بدوي، 2018، القواعد المتصارعة: نظرية عربية جديدة في علم الاجتماع، مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية والتربوية، 18 (3): 217-272.

- أنتوني جيدنز،2005، علم الاجتماع، ترجمة فايز الصياغ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية