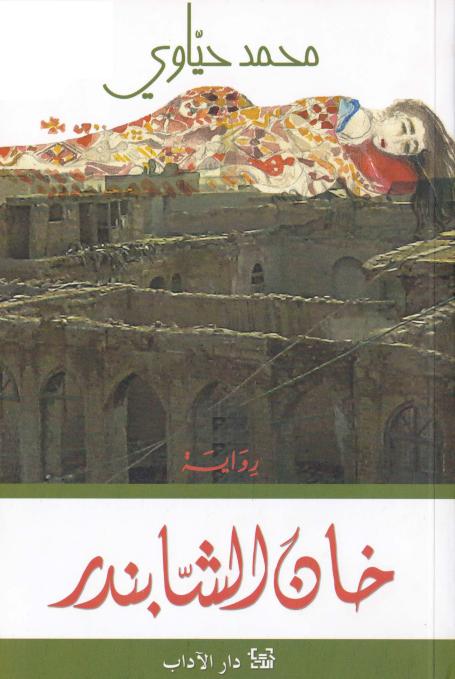

حياوي واحد من ابرز الكتاب العراقيين المهاجرين وجاءت هجرته كبقية أغلب أبناء جيلة من العراقيين نتيجة لتورطهم الكامل في نقد سلطة البعث ليهجر وطنه العراق إلى بلاد أخرى .ومع انشغاله بالحياة هجر فن الرواية وانشغل بفن التشكيل، ليصبح أحد أهم الفنانين التشكيليين بهولندا،وبعد اكثر من 20عاما عاد حياوي بروايته “خان الشابندر” ومن ثم تلتها رواية ” بيت السودان ” في هذا الحوار يحدثنا حياوي عن مشروعة الإبداعي والهجرة على كل المستويات والعودة

الكاتب محمد الحياوي

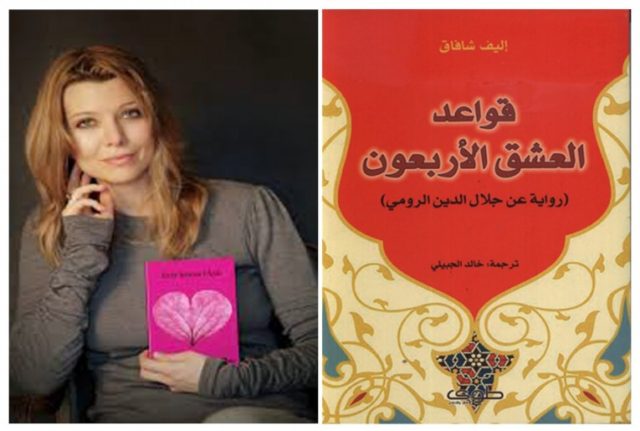

بدات معه بسؤاله عما أضاف له المهجر ككاتب وعما أخذ منه؟ وهل اندماج ثقافتين ولغة أخرى في التركيبة النفسية للكاتب قد أثرى تجربته أم انتقص منها؟ يجيب حياوي بالتأكيد سيكون إيجابيًا، لجهة توفر المناخ المناسب للكاتب منا نفسيًا لكي ينتج ويبدع ويواصل مشروعه الثقافي، كما أن القراءة بلغة أخرى غير العربية ستمكنه من الإطلاع على تجارب الثقافات والشعوب المختلفة الأخر وربما بطريقة مباشرة أكثر وضوحا من الترجمات إلى العربية، وعلى سبيل المثال، عندما قرأت أليف شافاق بالهولندية اكتشفت ان الترجمة العربية لم تصل الي أكثر من خمسين بالمائة من السحر الذي انطوت عليه كتاباتها، وهذا ناجم عن اختلاف الذائقة والثقافة وليس بالضرورة عن خلل في الترجمة .

كلما ابتعدنا كلما تصحرت ذاكرتنا

من جهة اخرى فأن المهجر قد سلب منّا بطريقة او باخرى حاضنتنا المخيلاتية إن جاز القول، فما زلت غير قادر على الكتابة عن الحياة في الغرب، على الرغم من مرور أكثر من 25 سنة على هجرتي، ذلك لأن المجتمعات الغربية، المستقرة نفسيًا واجتماعيًا، تفتقر إلى التناقض الحادّ الذي هو وقود الكتابة، لاسيّما الروائية منها، وما زلت حتى الآن أستقي موضوعاتي من حاضنتي السابقة في العراق والعالم العربي الملئ بالتناقضات والصراعات، ومن وجهة نظري الشخصية، فأننا كلما ابتعدنا عن حاضنتنا المخيلاتية في أوطاننا، كلما تصحرت ذاكراتنا وانمحت صور طفولتنا البعيدة..

وعن مدى تجاور الأجناس الإبداعية وتداخل الآداب والفنون

يجيب حياوي : لا يوجد حد فاصل بين الأجناس الإبداعية التي تحتكم في المحصلة إلى المخيلة، والفرق بينها يكمن في أدوات التعبير وحسب، وثمة مشتركات عميقة بين اللوحة التشكيلية والفيلم السينمائي والرواية ..أقصد لجهة التحفيز على الخيال وتقديم مفاتيح أو مقتربات جمالية للتذوق. دراستي للجرافيك منحتني قدرة على تمييز الكتل وتدرجات الألوان في الطبيعة وعلاقة الإنسان بتلك الكتل والتكوينات اللونية، وبالتالي رسّخت إحساسي بالأمكنة روحيًا عندما درست تأثير عامل الزمن والظروف البيئية على الأرصفة والشوارع والجدران، وهو ما استلهمته في كتابة الرواية بشكل كبير

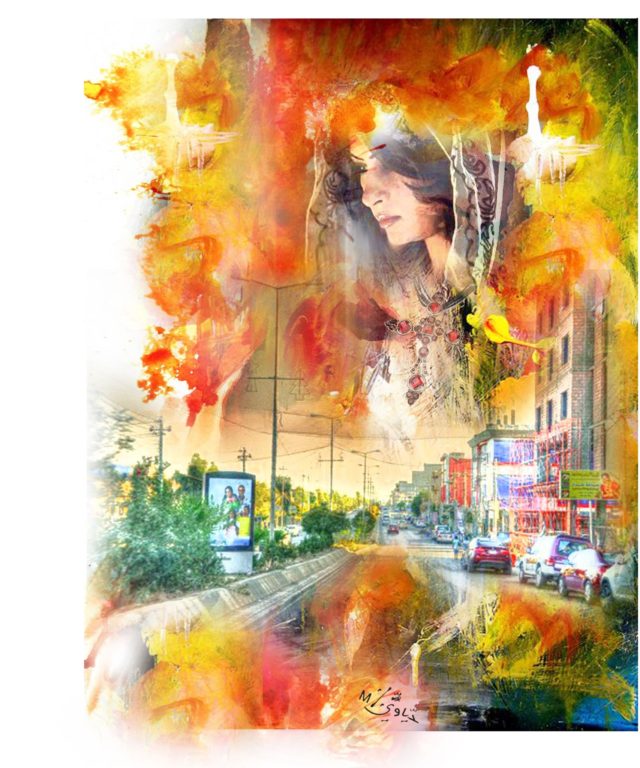

من لوحات حياوي

أحن إلى القصة رغم تملك الرواية علي

اما عن مزاوجته بين كتابة القصة القصيرة والرواية فيقول حياوي

على الرغم من انشغالي المكثف بالرواية في العقد الأخير، إلّا أنّني أحنُّ كثيرًا إلى لقصة القصيرة التي بدأتُ فيها مسيرتي الإبداعية، إذ حققت أولى مجاميعي القصصية “غُرفة مُضاءة لفاطمة” في وقتها انتشارًا جيّدًا وتركت صدىً معقولاً، وعلى الرغم من تفرغي لكتابة الرواية مؤخرًا، إلّا أنّني ما زلت أسعى، بتحريض من بعض الأصدقاء، لجمع أعمالي قصصي القصيرة كلّها في كتاب واحد تحت يافطة (الأعمال القصصية) وهي كثيرة وصدرت في ثلاث مجموعات. ولكن للاسف فانها حتى الآن لم تُقرأ أو توزع جيدًا في العراق للأسف بسبب اغترابي وانقطاعي عن الحياة الثقافية هناك. لكن مع ذلك أجد حريّتي المخيلاتية إن جاز التعبير، أوسع في الرواية، على الرغم من أنّها عمل مضنٍ ومُعذِب وتتطلب جهدًا أسطوريًا، ومن وجهة نظري فأنّ الأمر في حالة القصة القصيرة يشبه فتح نافذّة صغيرة تطلّ على الحلم، ليلقي القارئ من خلالها نظرة خاطفة، بينما الرواية تتيح لنا اصطحابه في جولة سحرية داخل ذلك الحلم، كما ان تكنيك القصة القصيرة مختلف كليّاً عن التكنيك الروائي، وغالباً ما يحول دون انفتاح الكاتب روائياً إذا كان معتاداً على التكثيف، وفي المجمل يبقى فن القصة القصيرة فنّاً جميلاً ومستقلاً عن الفن الروائي، لكنّه ليس شرطاً ينبغي للروائي المرور من خلاله بالضرورة وصولاً إلى الفن الروائي لأن الفنين مختلفان كليّاً، ناهيك عن ما بات يطلقه البعض على عصرنا كعصر للرواية بامتياز.

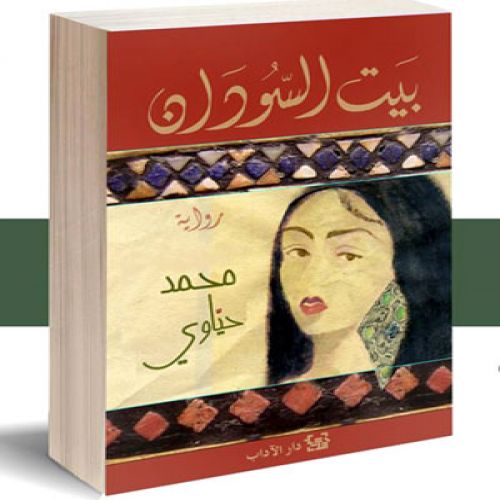

المسافة بين “بيت السودان” و”خان الشّابندر المسافة بين الواقع والتخييل

يقول حياوي: “كما ترى فان رواية “بيت السودان” بمثابة امتداد لأسلوبي الجديد في الكتابة، وبالتالي فهي امتداد لسابقتها “خان الشّابندر”، وعلى الرغم من أن أحداث رواية “بيت السودان” تدور في مدينة الناصرية جنوب العراق أبان أحداث الانتفاضة التي جرت في العام 1991، إلّا أنّها كسابقتها “خان الشّابندر”، فرشة خيالية من الأحداث المضفورة بالرؤى والأساطير السومرية والتنبؤات والتفصيلات اليومية والكثير من الوقائع التي كانت تجري في العراق الملتهب ، حيث قصص الحب والشغف والموسيقى والرقص والعفة والبراءة والجمال والمكائد والتنبؤات التي استقرأت واقع العراق ومستقبلة، لاسيّما ملامح الخراب والدمار وتشابه مصائر العراقيين في الماضي والحاضر والمستقبل، وما زلت بانتظار انتهائي من روايتي الجديدة التي ستكون ثالثتهما وخاتمتهما، كثلاثية سردية تدون وقائع المحنة والوحشة التي جرت فصولها في العراق وما زالت…

نجيب محفوظ فتح لنا بابا للعالمية لم نستغله

يلفت حياوي الى أي مدى أهمية ترجمة اعماله ودور الترجمة في ترسيخ سيرته

بالاشارة الي انها تلعب دورًا مهمًا للغاية في ترسيخ ثقة الكاتب بمنجزه وانتشاره والتعريف بتجربته لدى الشعوب الأخرى، لكن أيّة ترجمة؟ في الواقع يسعى الكثير من الكتّاب العرب لترجمة أعمالهم الروائية بطريقة عشوائية أو مقابل ثمن وعلى حسابهم الخاص ثم نشرها لدى دور نشر ليست معروفة وهامشية. إن مفهوم الترجمة الحقة يتلخص في إثارة عمل روائي ما لردود افعال جيدة ولدرجة انتشار ملحوظً في بلده الأم وبلغته الأصلية، فيلفت هذا الصدي وهذا الانتشار انتباه الناشر الأجنبي ويحرضه على ترجمته او اقتراح ترجمته على مترجم معروف ومتخصص بالأدب، ثم تصدر الرواية المترجمة عن دار نشر مرموقة لها حضورها وتحظى بثقة القرّاء في ذلك البلد، لتحقق الترجمة الغاية المرجوة منها وتؤسس لمنطلق العالمية التي يحلم بها أغلب الكتّاب في عالمنا العربي.

نجيب محفوظ داخل مكتبته

لقد ترجمت روايتي “خان الشّابندر” إلى لغات عدّة وحققت انتشارًا طيبًا حتى الآن، لاسيّما في اللغتين الفرنسية والفارسية وكُتب عنها عدد من المقالات والدراسات النقدية، وتصلني باستمرار الكثير من ردود افعال القرّاء وآرائهم المشجعة، كما ان الناشر الفارسي أصدر طبعة ثانية للرواية في غضون سنة واحدة وتعاقد معي على ترجمة روايتي الأخرى “بيت السودان” التي صدرت قبل أسابيع. كما ان المبيعات باللغات الأخرى مجدية أكثر منها في عالمنا العربي، نتيجة لالتزام الناشرين الأجانب بالقواعد وأصول النشر وحقوق المؤلف. وبالاضافة لروايات العملاق نجيب محفوظ التي طبقت شهرتها الآفاق، فان ثمة روايات عربية اخرى متميزة وصلت إلى العالمية وفق هذا المنظور، و تُرجمت إلى لغات عدة واثارت اهتمامًا لا بأس به حتى الآن،

لكن من وجهة نظري تبقى الأوساط الأدبية العالمية تبحث عن الرواية التي تبرز وتحقق انتشارًا ملحوظًا في بلدها الأصلي أولاً، كما هو الأمر مع روائيي امريكا اللاتينية وشرق اوروبا، لكن آلية اشتغال الثقافة عندنا في العالم العربي وطبيعة العلاقات الأدبية وفوضى النشر وندرة النقد الجاد والمخلص لقضية الأدب، قد حالت دون تحقق هذا الانتشار للأسف، وحتى يتم ترصين الواقع الأدبي العربي، لا أتوقع أن نرى رواية عربية عالمية بالمفهوم المعروف للكلمة إلّا في نطاق محدود، على الرغم من أن ترجمة أعمال الكاتب الكبير نجيب محفوظ وانتشارها عالميًا على نطاق واسع، قد مهدت الأرضية تمامًا لانتشار الأدب العربي عالميًا، لكن للأسف لم تُستغل هذه الفرصة الذهبية استغلالا مدروسًا.

كتابة الرواية تساوي احيانا الجنون

وعن سؤالنا حول اتفاقه او رفضه لما يصفه البعض بان الكتابةبمثابة جلد للذات يؤكد حياوي : علي ان الكتابة أمر مؤذٍ ومؤلم للغاية، قد تشكّل ضغطاً نفسياً عنيفاً في مرحلة من المراحل، طبعاً أقصد هنا الكتابة المخلصة لقضية الأدب وليست تلك التي تُكتب من باب التسرية، ان تكتب رواية ما يعني ان تتلبسك حالة خاصّة وغامضة من الإلهام لا تعرف كنهها ولا تعرف كيف تعمل في الحقيقة، تلك الحالة قد تفصلك عن الواقع لأسابيع طويلة، وربما أشهر، قبل أن تعود إلى حالتك الطبيعية، لهذا أقول دائماً ان الرواية حالة خاصّة لا يمكن ان نحملها أفكاراً أو توجهات محدّدة أو نخضعها لتوجهات معينة، مرّة كتب -راي براد بيري – يقول: أتعجب لمن يكتب رواية حقيقية ولا يصاب بالجنون، طبعاً الجنون الذي يقصده هنا افتراضي، لكنه قول أقرب للحقيقة. فالرواية لا تحتمل الترميز، لأنه يصادر عفويتها كما ذكّرت، ما زلت أذكر بعض العبارات المضحكة التي كانت تعج بها بعض روايات الستينات كرمزية للتحايل على حظر تناول الجنس أو انتقاد الحكّام أو الدين وما شابه، عبارات من مثل: “فشعر بقطيع من الخيول يجري في عروقه والدماء تتفجّر على صخرته”، في وصف العملية الجنسية، أو “نجح أهل الحي أخيراً في القضاء على عم زيدان، صاحب الدكّان الذي طالما امتص دمائهم”، في التعبير عن التخلص من السلطة الغاشمة، وهكذا، مثل هذه الرموز أصبحت مضحكة في عصرنا الحالي. الرواية يجب أن تكون فادحة في صراحتها وتتجه لأهدافها مباشرة من دون أن تثقل على القارئ بالرموز والاحالات التي عليه اما ان يفكك احاجيهاوالغازها أو تدخله في متاهات مُعقّدة.