إن قيمة البحث الفلسفي تزداد أهمية حين تلتحم بهموم الواقع، وأحلام الشعوب، وحين ينطلق من مشكلات الواقع المعاش، ومن هموم الناس وآلامهم، ونحن نشهد منذ فترة ليست بالقصيرة آفة واضحة في الفكر العربي المعاصر، آفة لها تداعياتها على الواقع، وانعكاساتها على مسار الحياة اليومية، إنها حالة الفصام التام بين ما هو إسلامي وما هو علماني، والتي جعلت النخب في مجتمعاتنا في حالة حرب مستمرة، يُستنفد فيها الجهد والطاقة ليس من أجل البناء ونهضة الشعوب، ولكن من أجل سعي كل فصيل للقضاء على الآخر، وتشويهه، وإقصائه عن المجال العام الاجتماعي.

نحن أمام نخبة علمانية تريد للمجتمع أن يعيش في حاضره، وأن يتمتع بمنجزات الحضارة الحديثة، وأن يتخلى عن موروثه القديم، ذلك الموروث الديني الذي يرونه سبباً للجمود والتخلف، وأننا لابد أن نتخلى عن هذا التاريخ، وأن نزيح حكم السلف وتحكمهم في مسار حركة الخلف، وأن علينا أن نعيد الماضي إلى حدوده الطبيعية، وذلك لكي نحرر الحاضر من ثقل الماضي وضغوطه عليه، وأن نُسطر حياتنا في آفاق المنظومة العلمانية والعلمية الحديثة، وأن نسعى لتأسيس دولة مدنية علمانية تعالج مشاكلها على أساس العلم والعقل .

ويرى أصحاب التوجهات العلمانية أن التوجهات الإسلامية الدينية تقف حجر عثرة في مقابل إجراء أي تحديث حقيقي، لأنهم يسعون لسيطرة الروحي على الزمنى، وسيطرة الديني على الدنيوي، وتوسيع دائرة الديني ليبلع حركة الاجتماع البشري، ويجمد مساره في التاريخ، ويسيطر عليها، وأن الفقه الإسلامي القديم وأحكامه ما زال يسيطر على مسار الفكر الديني المعاصر، وأن هذا الفقه لم يعد ملائماً لتطورات المجتمع الحديث، ومن ثم فلا بد لنا أن نقصى تأثير الفقه والمسيطرة على المجال العام، وأن تكون تشريعات العقل والقوانين الوضعية هي الحاكمة لتطور حركة المجتمع، تلك القوانين التي تنتج وتتخلق من أوضاع المجتمع الحديث واحتياجاته، وتُشرع وتَحكم وفقاً لظروف هذا المجتمع بما يمكن أن يؤدي به إلى النهضة والتقدم.

وفى هذا الصراع المحموم مع الإسلاميين لم تقدم النخبة العلمانية رؤية لتطور حركة المجتمع في كافة المجالات، بل استنفد معظم أقطاب التيار العلماني جهودهم في تشويه أصحاب التيارات الإسلامية، وكسر شوكتهم وتأثيرهم على المجال الاجتماعي العام، من خلال تتبع مؤلفات وخطب وخطابات وكتب دعاة الفكر الإسلامي من أجل السخرية منهم وفضحهم، وبيان تهافت أقوالهم، فتتبعونهم في كل شاردة وواردة، وكل صغيرة وكبيرة، ليقولوا للناس هؤلاء هم رموز التوجه الإسلامي، الذين يعيشون في منجزات الحضارة الحديثة ويتمتعون بها ويروجون للناس العيش في الماضي، ويروجون لأحكام الفقه التي صدرت منذ قرون طويلة على يد فقهاء وعلماء أنتجوا أحكاماً وفقاً لزمانهم وظروفهم التاريخية، ولم يجتهدوا هم وفقاً لظروف زمانهم الجديد، بل يروجون لسيطرة الأموات على الأحياء، وسيطرة الماضي على مسار الحاضر، وحاكمية السلف على الخلف، فالإسلاميون يكفرون الغرب، ولا يتوانون عن التنعم بمنجزات هذه الحضارة، ولذا يسعى العلمانيون إلى بيان زيف الخطاب الإسلامي السائد، وأنه لا يتوافق مع هموم الناس، ومع تطلعاتهم وآمالهم نحو النهضة والتقدم والحرية.

وكان من نتائج سعى الإسلاميين نحو السيطرة على المجال العام والفضاء الاجتماعي، وتوسيع دائرة الديني على حركة الاجتماعي قد خلق عنفاً وتعصباً مقيتاً من قبل العلمانيين في مواجهتهم، واتسم الخطاب العلماني بالتعصب الذي لا يقل عن تعصب الإسلاميين في شيء، وأصبح الشغل الشاغل للعلمانيين إخراج الروايات الشاذة من كتب التراث وطرحها على العامة والجمهور، وتشكيك الناس في ماضيهم وتراثهم، وأن هذا التراث هو سبب تخلفهم، وجمود أوضاعهم الاجتماعية، ودأبوا على إبراز أحكام الفقه الشاذة التي تتعلق بإرضاع الكبير، ونكاح الميتة، ونكاح البهيمة، وفقه الإماء والجواري، وذلك لتشكيك الناس في مضمون ما يحمله الخطاب الديني الإسلامي، فكان الخطاب العلماني يدين الماضي، ويحض على القطيعة معه، والسخرية منه، فمعركة الخطاب العلماني كانت مع كسر سطوة الماضي على الحاضر، وسلطة السلف على الخلف، وسيطرة الموروث على مسار التحديث، في حين أن صلب دعوة أصحاب التوجهات الدينية هي الاحتفاظ بسلطة الماضي على الحاضر، وسيطرة السلف على حركة الخلف، وتقديس سطوة الأموات في فضاء الأحياء.

وفي معركة النُخب العلمانية تجاه النخب الدينية الإسلامية، نجح العلمانيون في كسر شوكة الخطاب الديني ورموزه، وسيطرتهم على المجال الاجتماعي العام، ولكن في تلك المعركة لم يميز العلمانيون بين كسر شوكة النخب الإسلامية، وكسر تأثير الدين في حياة الأفراد، ولم يميزوا بين الدين ودوره الفاعل في حياة المجتمعات والأفراد، وبين التأثير السلبي للفكر الديني، وتماهت الفواصل لديهم بين ما هو إيجابي وما هو سلبي، فكل ما كانوا يهدفون إليه هو كسر شوكة الإسلاميين على المجال العام فإذا بهم ينتهي الأمر إلى كسر تأثير دور الدين في حياة الأفراد، وبزوغ ظاهرة الإلحاد في المجتمع، وحالة من التفكك تسود داخل أروقة المجتمع وأبنيته.

وعلى الرغم من محدودية النخب العلمانية لكن تعليمها الحديث جعلها تمتلك القوة والمقدرة الفاعلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الميديا في فضح رموز الحركة الدينية وأعلامها لكسر سطوتها وتأثيرها على المجال العام، وقدرتهم الفاعلة على تسيير حركة العوام والجماهير، ولذا امتلك العلمانيون المقدرة على خلق حالة من الوعي تجاه رموز الاتجاه الإسلامي؛ فأعادوا إحياء ما قاله الشيخ محمد متولى الشعراوي بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على وفاته، وأعادوا نشر كلامه عن نقل الأعضاء وتحريمها، وموقفه من أهل الذمة، وضرورة قتل تارك الصلاة المتعمد، أعادوا الشيخ وقدموه للمحاكمة، واشتعلت المعركة بين الإسلاميين والعلمانيين ما بين معارض علماني يرغب في إقصاء الخطاب الإسلامي عن التأثير في المجال العام، وبين مؤيد إسلامي يجل ويقدس إسهام الشعراوي وتأثيره في وجدان الشخصية المصرية، وما تم مع الشيخ الشعراوي كان يتم في معارك العلمانيين مع الإسلاميين حول رموز التوجهات الدينية أمثال محمد حسان، وأبو إسحاق الحويني، وحسين يعقوب، ويمتد لرموز الحركات الدينية كسيد قطب، ويوسف القرضاوي، وعلماء الأزهر التقليديين، فهي معارك الهدم لا معارك للبناء.

دارات معارك حامية الوطيس بين العلمانيين والإسلاميين، وانتقلت من صراع الأيديولوجيات إلى صراع التسفيه والتشويه والتجريح، بل قد يصل الأمر إلى السب والشتم بأقبح الألفاظ، نجح العلمانيون في تحقيق مكاسب في ضرب رموز التوجهات الدينية، والسخرية من مضامين خطاباتهم، ولكن هذا كان له تداعيات كبيرة على المجتمع، حيث نشأ جيل لديه رغبة في كسر كل أشكال السلطة دينية كانت أم سياسية، أرضية كانت أم سماوية، وأسهم التأثير الفاعل لما أحدثه العلمانيون إلى ظهور جيل لا منتمي من الشباب يرفض الاعتراف بوجود إله، ويرفض أن يكون للدين كل هذا التأثير على حياة المجتمع، ويسخرون من خطاب وسلطة أصحاب التوجهات الدينية، وقد بدا لنا هذه الجيل في هذه الآونة جيل منفلت ولا منتم تخلق كنتاج للصراع والتشويه المستمر بين العلمانيين والإسلاميين.

وكان تأثير رموز العلمانيين فاعلاً على الجيل الجديد من الشباب في تصوير مشايخ الحركات الدينية أنهم يعيشون خارج التاريخ، وخارج مكتسبات اللحظة التاريخية، كما أنهم يكرسون لأوضاع الجمود والتخلف داخل المجتمع، وأنهم يسوغون لاستمرار الفساد والاستبداد في المجتمع، فكان كسر رموز التوجهات الدينية هدفاً للنخبة العلمانية قصدوا إليه، وعملوا على تحطيمهم وإفقاد الشباب الثقة فيهم، وكشف ازدواجية شخصياتهم بين ما يمارسونه من التمتع بالحياة وبين ما يدعون الناس إليه من الزهد والصبر على الفقر، نجح العلمانيون في تحقيق هدفهم بشكل كبير، مسخرين كل وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك، ولكن السؤال هل ترك أصحاب التوجهات الدينية رموزهم يُهال عليهم السخرية والتحقير؟.

ولم يعتن الخطاب العلماني بتقديم أي نقد لأنظمة الحكم المستبدة في عالمنا العربي، ولا بالتعبير عن هموم الناس وأوجاعهم، فلم يهتموا بتقديم رؤية للفقر وانعدام العدالة الاجتماعية، ولم يخوضوا في الدعوة للحرية بكل أشكالها من حرية التعبير، أو حرية الفكر، أو حرية الرأي، لم يعتن التوجه العلماني بالقضايا الحقيقية التي تهم المجتمع فقط قصر دورهم على ضرب السلطة الدينية بكل أشكالها في معركة يخوضها بلا هدف ولا رؤية، اللهم سوى هدف واحد هو كسر شوكة تأثير الإسلاميين على المجال الاجتماعي العام، بصرف النظر عن تبعات ذلك وآثاره على المجتمع، وما يمكن أن يضر بقضية كبرى، ألا وهى حضور الدين في المجتمع، ودوره الفاعل في حياة الأفراد.

ولم يقف أصحاب التوجه الديني الإسلامي مكتوفي اليد إزاء ممارسات النخب العلمانية، بل قاموا بكيل الاتهامات لرموز العلمانية بأنهم عملاء للغرب، ويريدون هدم قواعد الدين الثابتة والمستقرة في المجتمع، وبأن هؤلاء يروجون للإباحية والإلحاد، وأن معظمهم لا دين له، كما أنهم يعملون مع مؤسسات مشبوهة تعمل ضمن مؤامرة كبرى على الإسلام والمسلمين، وأن هؤلاء العلمانيين هم يد الماسونية العالمية لهدم الإسلام.

وبدت لغة أصحاب التوجهات الإسلامية تجاه العلمانيين في منتهى الحدة والتطاول، فجعلوا يسبونهم بأقبح الألفاظ، ويسخرون منهم لأنهم عملاء الغرب المتآمر على العالم الإسلامي، فهم يتآمرون على الهوية الإسلامية، ويتطاولون على الرموز الإسلامية، ويستخفون بكل ما هو إسلامي في المجتمع، ويرفعون في كل ذلك الشعارات الدينية حتى يستنفروا الناس ضدهم، ويحشدوا العوام ضدهم، ويحاصروهم باتهامات التكفير، والمروق من الدين.

واتجه أصحاب التوجه الإسلامي إلى القضاء لوقف تطاول العلمانيين – من وجهة نظرهم- عليهم وعلى الإسلام، باعتبارهم حراس الإسلام وسدنته؛ فأقيمت دعاوي الحسبة ضد البعض منهم، ودعاوي ازدراء الأديان، والاستخفاف بمقدسات الدين، ونجح الإسلاميون في سجن (إسلام البحيري) ، و(الشيخ محمد عبد الله نصر)، وغيرهم ممن رأوا أنهم تجاوزوا في حق الإسلام كدين، وليس في حقهم أوفي حق الأفكار التي يروجون لها، ولعب رفع هذه الدعاوي دوراً كبيراً في تقليل حدة الخطاب العلماني تجاههم وتجاه التراث الإسلامي، فأصبحت مواد قانون ازدراء الأديان سيفاً مسلطاً على رقاب أصحاب التوجه العلماني .

وبدلاً من أن يتحول ضغط الخطاب العلماني على التيار الإسلامي إلى طريق للإصلاح، وتحرير خطاب ديني جديد يخاطب الواقع المعاش، وأن يقدم الإسلاميون اجتهادات جديدة في ضوء المستجدات والوقائع التاريخية المعاصرة، فإذا بالإسلاميين يشتد تعلقهم بالخطاب الديني التقليدي الذي يتشبث بالأصول خوفاً عليها من الانهيار والانحراف، وقوبل التشدد العلماني بتشدد آخر إسلامي، وفاض عليه بتوظيف سلاح التكفير ضد رموز التوجه العلماني، وأنهم مجموعة مارقة يريدون هدم الدين في المجتمع .

ولا يمكن أن نتعامل مع النخب الإسلامية على أنها فصيل واحد ،بل هي فصائل متعددة، يسعي كل منها إلي خصخصة الإسلام لصالحه، فلكل جماعة تفسير خاص للإسلام، يتراوح بين المرونة والتشدد، وبين التصلب والنفعية، وبين الدعوة الروحية والتوظيف السياسي للدين، ورسمت هذه الجماعات صورة مشوهة عن الإسلام في العالم، صورة تقدم الإسلام علي أنه دين غير قادر على التعايش مع الآخر المغاير له في الدين والثقافة والحضارة، وظهرت الأزمة علي أنها أزمة الإسلام كدين وليس أزمة التفسيرات العنيفة للإسلام. مع أن الأزمة هي في اختطاف الإسلام من قبل هذه الجماعات المتشددة .

وظهر التشدد على السطح بانتشار حركات العنف كالقاعدة ،وداعش وأخواتهم، والتي توظف النصوص الدينية والتراثية في تسويغ استخدام العنف ضد المسلمين، وتشوهت صورة الإسلام في العالم بسبب ما ترتكبه الجماعات الإسلامية في حق مجتمعاتها في تهديد الآمنين، وقتل المسلمين، وكان التشدد هو السمة البارزة في الخطاب السائد بين صفوف الجماعات الإسلامية، وبين رموز المؤسسات الدينية الرسمية.

https://www.youtube.com/watch?v=TiTP9aCb688

وانتقل أصحاب الخطاب الإسلامي في مجملهم إلى الهجوم على العلمانية كفكرة واتهامها بأن تقصى الدين عن المجتمع، وتفصل بين الدين والسياسة، وتفتح المجال للإلحاد والنزوع المادي، كما أن العلمانية كمفهوم وفلسفة هي نبت غربي خالص لا علاقة له بثقافتنا الإسلامية الدينية، وأن الإسلام ضد العلمانية، لأنه دين يزاوج بين الروحي والزمني، وبين الدين والدولة، وبين الدين وحركة المجتمع، ولهذا فإن العلمانية لا تصلح لدينا، وأن من يروجون لها يظهرون كنبت غريب بين أبناء المجتمع المسلم. فتم تشويه الفكرة العلمانية داخل ثقافتنا، وكان لخطاب الإسلاميين تأثيره الكبير في تشويه العلمانية في وعي الجماهير، وفي وعي الشباب، وتصويرها على أنها غريبة عنا، ولا تتوافق مع ثقافتنا.

وكان في سعي الإسلاميين نحو تشوية الفكرة العلمانية خوفاً على سلطتهم، وعلي تأثيرهم في المجتمع والجماهير، ورغبة في حصار هؤلاء العلمانيين الذين يؤرقون مضجعهم، ويريدون تحرير الناس من سيطرة السلطة الدينية على أرواحهم وأجسادهم، ولذا ينبغي محاصرة هؤلاء العلمانيين الكفرة الملاحدة الذين يضمرون شراً للإسلام والمسلمين.

ولم ينظر الإسلاميون لما تحمله الفكرة العلمانية من إيجابيات في فصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، ولا في رفض توظيف المدنس السياسي للمقدس الديني من أجل أغراض دنيوية، ولا فيما تحمله الفكرة العلمانية من اعتبار العقل والعلم صاحبي القيمة المركزية في تنظيم شئون المجتمع، وإعطاء الزمن قيمته ودوره في تطور حركة المجتمع، ولا في مناداة العلمانيين بتحرير الإنسان من الأصفاد والأغلال، وتحريره من أي سلطة مستبدة سواء كانت سلطة كهنوتية أو سلطة سياسية، فلم ير الإسلاميون في العلمانية سوى شر مطلق وأنها ترغب في أبعاد الدين عن المجال العام، وليس في تحديد دور الدين في حركة المجتمع، وكما نظر العلمانيون إلى الإسلاميين على أنهم شر، وأنهم متعصبون، فقد نظر الإسلاميون إلى العلمانيين على أنهم ملاحدة إباحيون يريدون شراً بالمجتمع المسلم وهويته.

ليس ثمة حوار بين أولئك وهؤلاء إلا فقط حوار الطرشان، فالكل يدين الآخر، والكل يبحث عن سيئات الآخر، واستخدم كل منهما تجاه الآخر الشتم والتسفيه والتعرية، ورغب كل منهما في محاصرة الآخر، وكسر شوكته، فالعلاقة بينهما علاقة عدائية، والصراع بينهما يخلو من العقل والتفكير، وفى كل ذلك تغيب مشكلات الواقع الاجتماعية عند كل منهما.

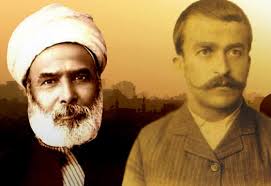

ولاشك أن حدة الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين تغذيها أنظمة الحكم المستبدة، والتي تستفيد من هذا الصراع المشتغل، فتوظف هؤلاء ضد أولئك والعكس، فالسياسة وأنظمتها تقدم مصلحتها على المصلحة العامة، والسعي نحو استقرار النظام، واستقرار بطش الاستبداد، وغياب الحريات في المجتمع، وذلك بدلًا من أن يؤسس لحوار فاعل بين الطرفين يستفيد منه المجتمع في كافة المجالات، لأن علاقة الإسلاميين بالعلمانيين منذ مطلع القرن العشرين كانت قائمة على الحوار الخلاق بين رؤيتين معرفيتين مختلفتين، ولكنهما تنطلقان من قاعدة وطنية وثقافية واحدة، وتجلى هذا الحوار واضحاً في محاورة (محمد عبده / وفرح أنطوان) فكان لها تأثيرها الواضح في تطوير خطاب محمد عبده، وكان فضاء الحرية في عهد النهضة محفزاً على الحوار، وترسيخ فقه الاختلاف بين الرؤى المختلفة.

ولكن منذ الاستقلال في عصر الدولة الوطنية بدأ الانشقاق يدب بين العلمانيين والإسلاميين، وسعت السلطة السياسية المستبدة إلى تعميق الهوة السحيقة بين ما هو علماني وما هو إسلامي حتى يتسنى لها توظيف هؤلاء ضد أولئك، وتوظيف أولئك ضد هؤلاء، حتى تستقر لها الأمور، وتطلق يدها في سيادة حكم الأفراد دون شروط ولا قيود، واستمر هذا الفصام النكد والصراع المشتعل بين الإسلاميين والعلمانيين حتى أصبح كل اتجاه ملفوفا بسياج مغلق، ويحيا في دائرة مغلقة غير راغب في الانفتاح على الآخر، وفي سماع الآخر، وأصبح كل تيار يرغب في إقصاء الآخر عن المجال العام بكل السبل والوسائل التي تتسنى له، وغاب الواقع وهمومه وحاجات المجتمع ومشكلاته عن خطابات كل منهم، وفي ظل هذا الواقع المرير كان استنزاف النخب في المعارك لا طائل من ورائها، وحركة المجتمع تُجر إلى الخلف، وبدلاً من أن يتقدم المجتمع يعود إلى الوراء، وكانت أحد أسباب التخلف تقع على النخبة المثقفة التي انشغلت بمعاركها الخاصة عن معارك المجتمع الحقيقية.