في مثل هذا اليوم، السادس عشر من نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم كلُّه باليوم العالمي للتسامح؛ إيمانًا بأهمية التسامح كقيمة إنسانية أخلاقية، تخطو بالبشرية إلى الاستقرار والتطور، ما ينعكس على تحقيق أمنها وسعادتها ورفاهيتها، الأمر الذي ينعكس بدوره على الإنسان (الفرد) في أي مكان حول العالم.

أصبح الاحتفال بالتسامح على مستوى العالم قضية أخلاقية وإنسانية كبرى، منذ ظهوره كمفهوم وكمصطلح في القرن السادس عشر، مرورا باستقراره وتعديل إطاره الخارجي والداخلي حتى أخذت به أوروبا في القرن التاسع عشر مع بروز الفكر العلماني الحُرّ، بعد أن وضعت الحروب الدينية، بين الكاثوليك والبروتستانت، في أوروبا أوزارها، وهي الحروب التي كان للفلاسفة الأوروبيين دورٌ عظيم في إخماد جذوتها، وتحجيم انتشارها.

كان الفيلسوف الأخلاقي الهولندي “ديك كورونهيرات” أول من أكّد قيمة وضرورة الحوار الأخلاقي بين الأديان، والنقد البنّاء من أجل الوصول إلى الحقيقة في الدين، ونادى بالسعي إلى إقامة تعايُش وتعددية دينية ومذهبية من خلال الحوار الحرّ، ورفض أي شكل من أشكال الجبر والإكراه في الدين، وبالتالي رفض امتلاك طائفة دون أخرى للحقيقة المطلَقة، التي على أساسها يُكفّر أتباع كل دين ومذهب من ليسوا على دينهم أو مذهبهم!

لذلك يأتي التسامح على رأس القيم الأخلاقية والإنسانية على الإطلاق؛ لأنه يعصم – لا محالة – من التعصب، وهيمنة جماعة على أخرى، من خلال ادّعاءاتها بامتلاك الحقيقة المطلقة، ووكالة السماء على الأرض، ما يجعل العنف والإرهابَ قريبيْن مسيطريْن على أجواء العالم، كما أن للتسامح وجودًا طبيعيا لازما في حياة البشر الذين كتب الله عليهم الاختلاف كإحدى السنن اللإلهية التي لا مناص من إنكارها، فالتسامح هو الذي يُخرِج هذا الاختلاف من باب الشقاء إلى باب الرحمة، وينحو به بعيدا عن النوازع البشرية الشريرة التي تدعو إلى كل أشكال التعصب والعنف والإرهاب، خصوصا الإرهاب باسم الدين، أيًّا كان هذا الدين، وأيًّا كان درجة استقواء أتباعه.

يعني ذلك أن التسامح ليس وليد الضعف أو المدارة والتقية، أو المنَّة والمنح، كما قد يتخيَّل البعض، وإنما هو وليد القوة الأخلاقية والعقلية، بل القوة الإنسانية على عمومها وشموليتها، ما دام للتسامح إلزامٌ أخلاقي راسخ، ومنطق عقلي وفلسفي تتبنّاه الدول التي تروم فرض الاستقرار والرفاهية والأمن ليس بقوة السلاح والقانون، وإنما بالإلزام الأخلاقي، والاستلهام النفسي من خلال تفعيل الضمير الحُرّ في نفوس مواطنيها.

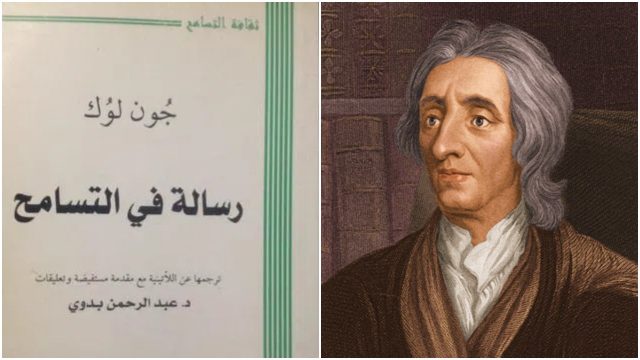

جون لوك .. فيلسوف التسامح

ولا يمكن الاحتفال باليوم العالمي للتسامح من دون الإشارة إلى جهود الفلاسفة والمفكرين الإصلاحيين في أوروبا، ابتداءً من القرن السادس عشر الميلادي، ويأتي على رأسهم الفيلسوف الهولندي العظيم جون لوك (١٦٣٢- ١٧٠٤)، فقد اعتنى دون غيره بالتسامح كقضية حياتية وإنسانية فأصدر ثلاث رسائل كان أهمها “رسالة في التسامح”، عام ١٦٩٢، وقد كتبها عندما كان في منفاه بهولندا، وقد صدرت خلوًا من اسمه، وباللغة اللاتينية، وتتلخص فكرته في «أن مهمة الحكومة المدنية تختلف اختلافا بينا عن مهمة الدين، وأن الدولة ما هي إلا هيئة تكونت لغرض واحد هو إنماء مصالح أفرادها المدنية، وهذه المصالح المدنية هي الحياة والحرية والصحة وامتلاك المتاع. أما العناية بعالم الروح، فلا تدخل في اختصاص الحكام، وإنما شأن الحكام في ذلك كشأن كافة الناس، إذ إن الحاكم لا يملك سوى القوة المنظورة. أما الدين الحقيقي، فإنه لا يلجأ إلى غير إقناع العقل إقناعا داخليا، وقد أطلق العقل بحيث لا تستطيع القوة الخارجية إجباره على الإيمان، ولهذا كان من السخف أن تعمد الدولة إلى إصدار قوانين لفرض دين من الأديان، فإن القانون يفقد نفوذه بغير عقاب، والعقاب ها هنا يعتبر سفاهة لعجزه عن الإقناع» [بيوري، جون، «حرية الفكر»، ترجمة محمد عبد العزيز إسحاق، المركز القومي للترجمة، ص 83]

وعلى الرغم من أن سهام النقد – وهي في معظمها على حق – قد طالت فلسفة التسامح لدى جون لوك، إذ كانت رؤيته للتسامح بها تمييز؛ فهو قد استثنى الكاثوليك والملحدين من شمولية التسامح، ولكن رغم هذا فإن مفهوم التسامح مدينٌ له بأسبقية التناول والتأطير، فقد كان جون لوك مصدرا ومرجعية كبرى للثورة الفرنسية، خاصة، فكانت رسالته في التسامح مصدر إلهام لكل المفكرين المصلحين الذين جاؤوا من بعده، لكنهم أضافوا على بنائه، وكانوا أكثر مرونة منه في تقبُّل الآخَر المختلف، وهو ما يجعل من التسامح بمفهومه الحديث ضرورة ملحّة لأي مجتمع إنساني لرفض ومقاومة كافة أشكال العنف والتعصب والاستعلاء ورفض الآخر.

حق إنساني .. لا منحة ولا منة

إن التسامح ليس تنازلا أو مِنَّة أو مجاملةً للآخر، بل هو اعتراف بحقوق الإنسان كلها، وتعزيز لحريته الذاتية، واعترافا بالتعددية السياسية والثقافية والدينية والمذهبية، وغير ذلك من كافة أشكال التعددية، ما يعني أن التسامح قيمة إيجابية تعزز الحرية الإنسانية، حرية الفرد وحرية الجماعة، وغيابه أو تغييبه يدفع إلى الحقد والكراهية والإرهاب والتعصب واضطهاد المخالفين وتعقبهم، وبزوغ وانتشار الأحقاد الطائفية والمذهبية والتراشق بالألفاظ والنعوت التي ينعت بها أتباع كل مذهب ودين من يخالفونهم، كما هي الحال، الآن، في منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعزز وينمي استغلال الدين لأغراض سياسية، وتدخل الفقهاء في اشؤون الحياة والسياسة التي سكت عنها النص الديني، وتركها لاجتهادات البشر.

لقد أصبح العالم مفتوحا، وكل من يظن عكس ذلك فهو واهم، وطبيعة المجتمع المفتوح تستلزم توطين وتوطيد قيم التسامح واستيعابها، مهما كانت الظروف والانتقادات، وإلا سنجد أنفسنا كمسلمين أمام مشكلة جدّ عظيمة نرزح تحت نِيرها، مشكلة تنذر بخروجنا من العالم المفتوح في الحقيقة وليس في المجاز، بمعنى أننا ننفتح ظاهريا على العالم فنستخدم أدواته التكنولوجية، ونفيد من منجزاته الحضارية والعلمية الكبرى، لكننا في حقيقة الأمر ننغلق على أنفسنا، فننظر إلى منجزاته الثقافية والسياسية والإنسانية كونها ضد الإسلام وضد عقائدنا، وهو ما يفرض علينا تبنّي قيمة التسامح؛ حتى نكون طرفا في معادلة العالم المتقدم، ولو بأخلاقنا وإنسانيتنا!