انتقلت كتب الفلسفة – اليونانية – إلى ثقافتنا على يد المأمون (ت 218هـ) الذى رغب فى ترجمة تراث اليونان إلى ثقافتنا، ورغم تضارب الروايات فى هذا الشأن ، فيظل للمأمون اليد الطولى فى هذا الشأن ، وكان هو الخليفة الذى أرسى دعائم الانفتاح على ثقافات الآخر ، وهو من أحيى هؤلاء الأموات من جديد ، وكان لنقل الفلسفة والمنطق دورهما البارز فى تطور فنون الجدل خاصة عند المعتزلة ، ولكن منذ أن انتقلت الفلسفة اليونانية إلى ثقافتنا ، وكان هناك تيار رئيسى من الرفض والنقد والتحذير من أثر هذه الفلسفة على الدين .

ومن أوائل من حذر من الفلسفة الإمام الشافعى (ت204هـ) والذى نقل عنه قول بأنه”ماجهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو ، وأشار الشافعى بذلك إلى ما حدث فى زمن المأمون من القول بخلق القرآن ، ونفى الرؤية ، وغير ذلك من البدع ، وأن سببها الجهل بالعربية والبلاغة الموضوعة فيها من المعانى والبيان والبديع الجامع لجميع ذلك فى لسان العرب الجارى عليه نصوص القرآن والسنة .

وإذا كانت الفلسفة قد انتقلت إلى العالم الإسلامى فى فترة اتسمت بالتسامح ، والانفتاح على ثقافة الآخرين فإنه” فى فترات التشدد كانت هناك خشية من العمل بالفلسفة ، ومن تعلمها ، فكلما ازدادت شوكة أهل السنة المتشددين ، كان هناك عدم الثقة لدى البيئات الدينية فى شرق الإسلام بإزاء الاشتغال بعلوم الأوائل أشد وأعنف ، وأقدم مثل لذلك ما شعر به الكندى الفيلسوف من قلق وخوف بعد عودة سلطان أهل السنة فى عهد المتوكل”.

فالكندى (ت252هـ) أول فيلسوف عربى كان يخشى من سطوة رجال الدين وفقهاء أهل السنة ، وموقفهم الحاد فى محاربة الفلسفة ، ولذا حاول أن يقدم تبريرًا لمشروعية الفلسفة ( فى رسالته إلى المعتصم بالله فى الفلسفة الأولى ) ، وذلك من منطلق الأرضية الدينية الإسلامية ، وهنا نتساءل :لماذا ألح فلاسفة الإسلام ابتداء من الكندى وانتهاء ببيان ابن رشد حول مشروعية الفلسفة من الناحية الدينية فى رسالته(فصل المقال) ؟ هل فقط لأنها نمط جديد من المعرفة ينبغى الترويج له من أرض يحكمها الدين أم لأن التربة الدينية كانت رافضة لهذا النمط من الفلسفة ؟ وهل نجحت محاولات فلاسفة الإسلام فى تبرير مشروعية الفلسفة فى ترسيخ وجودها فى ثقافتنا الإسلامية ؟

ويبرر الكندى مشروعه بأننا ينبغى الا نستحى من استحسان الحق ، واقتناء الحق وإن أتى من الأجناس القاصية عنا ، والأمم المباينة لنا ، فإنه لا شىء أولى بطلب الحق من الحق، وليس ينبغى بخس الحق، ولا تصغير بقائله ، ولا بالآتى به “فيطالبنا الكندى بضرورة الانفتاح على الأمم المباينة لنا لنتعلم منها الفلسفة كطريق للحق ، حتى لو كان هذا الآخر مغايرًا لنا فى الجنس والملة .

وقد أقُصى الكندى عن عمله فى قصر الخلافة العباسى كطبيب،وعن عمله فى ديوان الخراج كذلك حين تولى المتوكل(ت247هـ) الحكم، ورسَم مذهب أهل السنة مذهبًا رسميًا بديلًا عن مذهب المعتزلة الذى ساد منذ عهد المأمون حتى نهاية عهد الواثق ، وهى الفترة التى كتب فيها الكندى معظم مؤلفاته ، وكان يسود فيها التسامح مع الفلسفة ، وبعد ترسيم مذهب أهل السنة حرقت معظم أعمال المعتزلة ، وعاد الهجوم على الفلسفة من جديد ، وكان اقتناء كتب الفلسفة يؤدى إلى اتهام صاحبها بميله إلى الزندقة، ” ولعل الجاحظ يشير إلى أمثال هذه الكتب ، ويذكر بين الأشياء التي تُخفى بعناية عن عيون الناس جانب “الشراب المكروه ، ” الكتاب المتهم ” وكان على النساخ المحترفين ببغداد سنة(277هـ)أن يقسموا بأنهم لم يشتغلوا بانتساخ أى كتاب فى الفلسفة “.

وعلى الرغم من هجوم الفقهاء ورجال الدين على الفلسفة فإن أهم ضربة وجهت للفلسفة هى ما وجهه الغزالى (ت505 هـ ) إليها،لأنها جاءت من قبل عالم مَارس الفلسفة ، وخبر أرضها إلا أنه حين مر بأزمة روحية عميقة تكافئت فيها الأدلة لديه ، تحول على إثرها إلى التصوف ، ووجه ضربات قاصمة إلى الفلسفة ، وسمعتها فى العالم الإسلامى ، بحيث أصبحت كتب الغزالى فى هذا الشأن هى المرجع لكل من يريد أن يهاجم الفلسفة، وأصبح موقفه منها هو نقطة مفصلية فى تاريخ الفلسفة الإسلامية .

وكان غرض الغزالى من مهاجمة الفلسفة والفلاسفة تشويه صورتها ، وتنبيه من حسن اعتقاده بالفلسفة والفلاسفة بضرورة الابتعاد عنهم فيقول ” ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة ، وظن أن مسالكهم نقية خالية عن التناقض ، ببيان وجوه تهافتهم ،وقد كفرهم الغزالي فى ثلاثة مسائل أن الله يعلم الكليات ،ولايعلم الجزئيات ، وحشر الأرواح دون الأجساد ، والقول بقدم العالم.

ورغم الجهود التي بذلها البعض فيما بعد للحديث عن مشروعية الفلسفة فإن هذه المحاولات رغم أهميتها البالغة لم تستطع أن تمحو ما فعله الغزالى بوضعية الفلسفة داخل الحقل الثقافى الإسلامى ، فنجد محاولة ابن طفيل(ت581هـ) فى رسالته “حى بن يقظان ” للتوفيق بين الدين والفلسفة ، وبيان مدى أهمية الفلسفة فيقول ” على لسان “حى” إنه تصفح طبقات الناس فرأى كل حزب بما لديهم فرحون ، قد اتخذوا إلههم هواهم ومعبودهم شهواتهم ، تهالكوا على جمع حطام الدنيا ، وألهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر لا تنجح فيهم الموعظة ، ولا تعمل فيهم الكلمة الحسنة ، ولا يزدادون بالجدل إلا إصرارًا، وأما الحكمة فلا سبيل لهم إليها، ولا حظ لهم منها “.

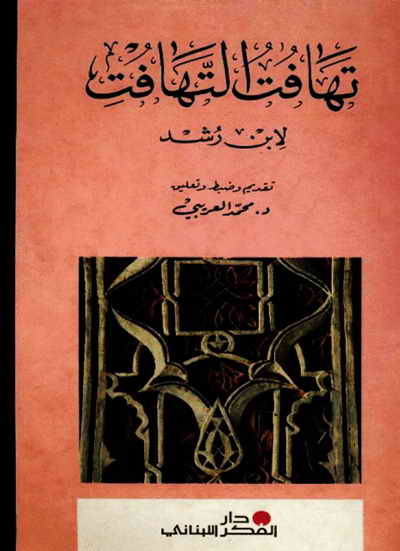

وانطلق خطاب ابن رشد (ت595هـ) من الرد على ضربة الغزالى القاصمة للفلسفة ، بل إن ابن رشد فى معظم خطابه الفلسفى كان مسكونًا بهاجس الرد على الغزالى سواء بطريقة مباشرة كما فى “التهافت “أو بطريقة غير مباشرة كما فى ” فصل المقال ” و”الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة”، وما يهمنا فى خطاب ابن رشد هو ماجاء فى كتابه “فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال” من بيان مدى مشروعية الفلسفة من وجهة نظر الدين ، وكأن جهود الفلاسفة السابقين لم تأت بأى نتيجة ، فما كتبه الكندى فى القرن الثالث فى “رسالته إلى المعتصم بالله ” يعاود ابن رشد ليكتبه مرة ثانية فى رسالته “فصل المقال” ، وهو مايكشف عن أن الزمن العربى جامد وثابت إزاء رفضه للفلسفة ، وأن هناك عدم قبول للفلسفة وفقاً للنموذج المشائى اليونانى فى التربة الدينية الإسلامية ، وأن هناك غربة لمن يروجون لها فى الثقافة الإسلامية ، لأن هؤلاء الفلاسفة حين يوفقون بين الفلسفة والدين ، أو يبحثون عن مشروعية الفلسفة من الوجهة الدينية ، فهذا علامة واضحة على عدم قبول رجال الدين لها فى الحضارة الإسلامية ، وبصفة خاصة لدى أهل السنة وأعلام السلف .

وتحت ضغوط الفقهاء ورجال الدين، عاد ابن رشد يسأل ثانية : هل النظر فى الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع أم محظور أم مأمور به على جهة الندب والوجوب ؟ فيقول إن كان فعل الفلسفة ليس شيئًا أكثر من النظر فى الموجودات ، واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع ، أعنى من وجهة ما هى مصنوعات ، فإن الموجودات إنما تدل على الصنائع بمعرفة صنعتها ، وأنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم ، وأن الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل ، وتطلب معرفتها فذلك بَين فى غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى مثل قوله ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ” الحشر : (2 ) ( أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء )” الأعراف : ( 185 )”.

ويرى ابن رشد أنه قد تقرر أن القياس العقلى مباح من جهة الشرع ، ولهذا علينا أن نستعين فى ذلك بمن سبقنا ، وهم اليونان فيقول ” ويجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقدمنا فى ذلك ، سواء كان ذلك الغير مشارك لنا فى الملة ، أو غير مشاركًا ، فإن الآلة التي تصح بها التزكية لا يعتبر فى صحة التزكية بها كونها آلة المشارك لنا فى الملة أو غير المشارك ، إذا كانت فيها شروط الصحة ، وأعنى بغير المشارك : من نظر فى هذه الأشياء من القدماء قبل ملة الإسلام ، وكان كل ما يحتاج إليه من النظر فى أمور المقاييس العقلية قد فحص عند القدماء أتم فحص ، فينبغى أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم ، فننظر فيما قالوه من ذلك فإن كان صواباً قبلناه ، وإن كان فيه ما ليس بصواب نبهنا عنه “وهنا نرى منطق التسامح والانفتاح سائدًا فى نص ابن رشد فى ضرورة الانفتاح على الآخر والتعلم منه .

وينتهى ابن رشد فى محاولة للتوفيق بين الدين والفلسفة إلى بيان انفصال الدين عن الفلسفة ، وأن أهل البرهان لا ينبغى أن يذيعوا هذا النمط من المعرفة القاصر على الفلاسفة على من ليسوا أهلًا له ، و ينتهى الفكر الفلسفى فى المغرب إلى تكريس فكرة الفصل بين الدين والفلسفة ، واقتصار الفلسفة على أهلها فقط ، وانتهى الأمر بمحنة ابن رشد على يد الفقهاء واتهامه بالكفر والزندقة ، وحرق معظم كتبه ، وهذا ما يكشف عن حجم الصراع بين الفلاسفة والفقهاء فى الحضارة الإسلامية ، وعدم قدرة الفلاسفة على تجذير ممارستهم الفلسفية داخل التربة الإسلامية لأهل السنة .

وقد ازداد اضطهاد الفلسفة فى الحضارة العربية الإسلامية فى أثناء فترة ابن رشد ومابعدها،فيقول جورج طرابيشى إن محاكم التفتيش ، ومحارق حقيقية قد أقيمت للفلاسفة وكبتهم ، فقد جاء فى أخبار سنة (555هـ) فى” الكامل ” لابن الأثير أنه لما تولى المستجد الخلافة ، ورغب فى القضاء على ما كان فى الإدارة من سوء فساد قبض على أحد من القضاة ، وكان ( بئس الحاكم) فأمر بأمواله فأخذت ، وبكتبه فأحرقت منها فى الرحبة ما كان من علوم الفلاسفة ، فكان فيها كتاب” الشفاء” لابن سينا ” وكتاب”إخوان الصفا ” وما يشاكلها ، وعندما تعرض المتصوف الحنبلى الكبير عبد القادر الجيلانى للاضطهاد فى عهد وزارة ابن يونس داهمت دار حفيده عبد السلام بن عبد الوهاب المتوفى (611 هـ) وكان خصمًا للفقيه – ابن الحوزى – وفتشت كتبه ، ووجد فيها كتب من كتب الفلاسفة ورسائل إخوان الصفا ، وكتب فى السحر ، وأمر بإحراق كتبه “.

وفى مطلع القرن السابع كانت الفتوى الشهيرة لابن الصلاح الشهرزورى(ت 643هـ) ، وكان تلميذًا لكمال الدين بن يونس الموصلى ، ولم يستسغ علم المنطق ، ولا استطاع هذا العلم أن ينفذ إلى عقله ، فلم يسع كمال الدين بن يونس إلا أن يقول له : يا فقيه المصلحة عندى أن تترك هذا الفن ، لأن الناس يعتقدون فيك خيرًا ، وهم ينسبون كل من اشتغل بهذا الفن إلى فساد الاعتقاد ، فكأنك تفسد رأيهم فيك ، ولا يحصل لك من هذا الفن شىء فقبل الشهرزورى نصيحة الأستاذ ، وترك الاشتغال بالمنطق ، غير أنه لم يكتف بترك الاشتغال بهذا العلم حتى صار خصمًا لدودًا له باسم الدين ، وأفتى الشهرزورى فتوى حرم فيها المنطق على المسلمين “

وحين سُئل ابن الصلاح عن مدى مشروعية الاشتغال بالفلسفة والمنطق من الناحية الفقهية كانت إجابته قاطعة بأن ” الفلسفة رأس السفه والانحلال ، ومادة الحيرة والضلال ، ومثار الزيغ والزندقة ، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة، والبراهين الباهرة ، ومن تلبس بها تعليمًا وتعلمًا قارنه الخذلان والحرمان ، واستحوذ عليه الشيطان ، وأى فن أخزى من فن يعمى عن نبوة محمد {صل الله عليه وسلم} وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ، ومدخل الشر ، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع ، ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين ، وسائر من يقتدى به من أعلام الأمة وسادتها ” وهنا نلاحظ أن الشهزوروى يجُمل فى كلامه هذا موقف جل أعلام السلف والفقهاء فى الأمة الإسلامية، بما يؤكد أن هذا كان تيارًا عامًا فى الحضارة الإسلامية إزاء الفلسفة .

ومما سبق نلاحظ أن ازدهار الفلسفة فى الحضارة العربية الإسلامية كان سائداً فى فترات التسامح الدينى ، وفى مناصرة السلطة السياسية لها ، فالفلسفة لاتنبت إلا فى أرض التسامح ، ولكن حينما يتحول التسامح إلى تعصب ورغبة فى الإقصاء تتعثر الفلسفة كثيراً فى أى أرض يسودها التعصب الدينى ، والاضطهاد السياسى ، كما أن ازدهار الفلسفة فى أرض التشيع قد ارتبط بتوظيف الشيعة لها فى التأويل الرمزى للإسلام ، ولم يكن غريباً أن تستمر الفلسفة فى أرض التشيع – بعد وفاة ابن رشد – على يد محمد باقر محمد حسين استربادى (الميرداماد) ، وصدر الدين الشيرازى .