مقدمة:- هل حاولت أن تختبر قناعاتك يومًا ما؟

كلٌ منا يولد كصفحة الماء العذبة، نقية واضحة صافية، لا شائبة فيها، لا تحمل وزرًا ولا تكسب إثمًا، لكننا ما نلبث أن نمضي في دروب الحياة ونخوض غمارها، فتستقر في عقولنا كثير من الأفكار والقناعات والصور الذهنية عن أمور شتى تعد في نظرنا مسلمات لا تقبل الشك، لا تحمل أدنى درجات الظن بأنها ربما لا تكون هي الحقيقة المطلقة، فتكون لنا بمثابة اليقين، ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة، ونصارع من أجلها أي أحد يحاول أن ينتقدها أو يشكك فيها.

ليست مشكلة المرء في أن تكون له قناعات يعتقد بأنها الحقيقة، فلابد لكل منا أن يكون له معتقدات يحيا بها، ويتحرك في الحياة انطلاقًا منها، لكن المشكلة الحقيقة هي في كيفية وصولنا لتلك القناعات؟ هل توصلنا إليها بعد بحث وتفكير ورغبة صادقة في الفهم، أم هي مجرد قناعات وأفكار ورثناها عن أسلافنا كما ورثنا غيرها من أشياء مادية وصفات وراثية؟

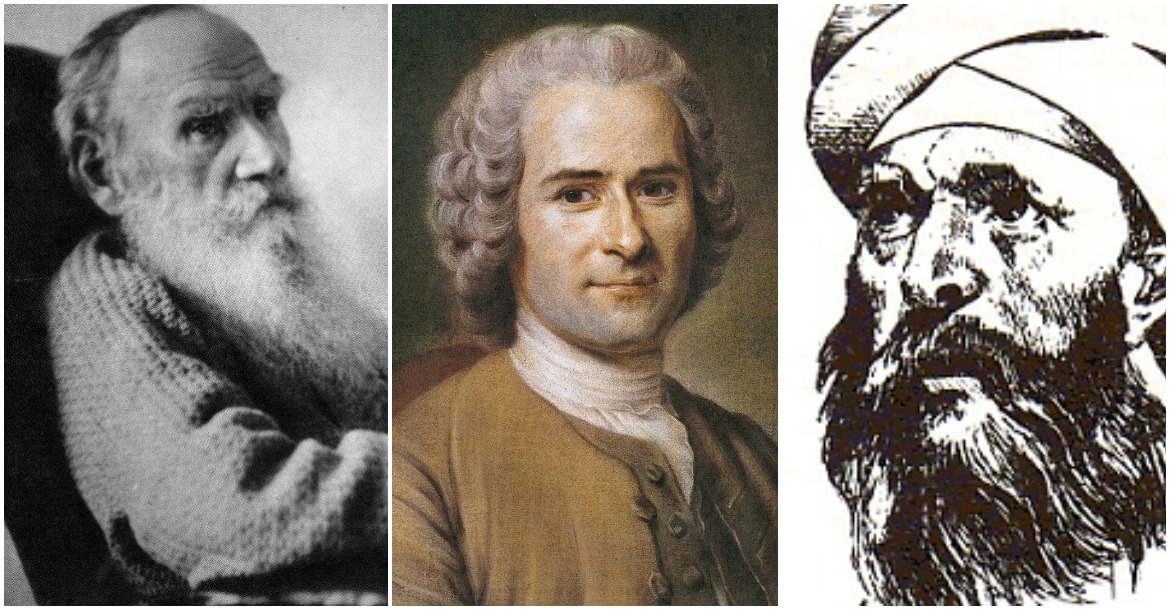

دعني آخذ بيدك ونسافر معا في رحلة سريعة عبرالزمن، بين مجتمعات وثقافات متنوعة، نتعرف على ثلاثة تجارب لثلاث مفكرين عاشوا في أزمنة متعددة، وانتموا إلى ثقافات وأديان مختلفة، لا يهمنا جوهر أفكارهم بقدر ما يهمنا أن نتدبر في كيفية وصولهم إليها، في منهجهم الذي انتهجوه كي يصلوا إلى الحقيقة، ورغم أنهم لم تجمعهم أفكار واحدة، إلا أن الذي جمع بينهم هو شغفهم نحو الحقيقة وتجردهم في طلبها، ورغبتهم في الفهم، جمع بينهم عقلٌ فاعل لا يكف عن طرح الأسئلة، يرفض المسلمات الراسخة به لمجرد أنها موروثة، كما جمع بينهم رفض التقليد والاتباع، وقرارٌ بضرورة البحث بشكل ذاتي وعدم الاعتماد على الآخرين في اكتساب الأفكار والقناعات، ففكروا وسألوا ولم يألوا جهدًا في سبيل البحث عن إجابات لأسئلتهم.

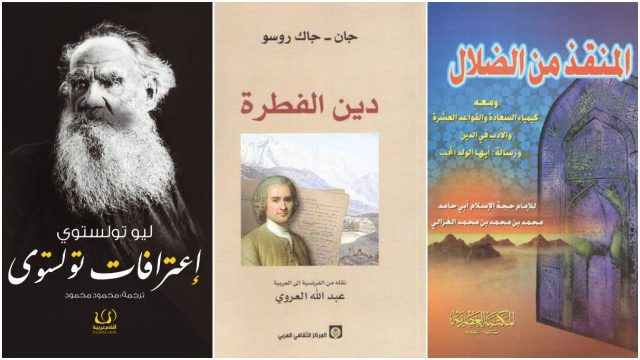

هؤلاء الثلاثة هم: الإمام أبو حامد الغزالي من خلال كتابه “المنقذ من الضلال”، و المفكر الفرنسي جان جاك روسو من خلال كتابه “عقيدة قسٍ من جبال السافوا”، والأخير هو الأديب الروسي ليو تولستوي من خلال كتابه “الاعترافات”.

أولًا: الشك مفتاح اليقين:-

1: لماذا يجب علينا أن نشك؟

هل ينبغي علينا أن نشك في أفكارنا وقناعاتنا، وإلى أي مدى قد يفضي بنا الشك؟ هل يفضي بنا إلى شاطئ العدم بعد أن تأخذنا أمواجه المتلاطمة بين أفكار متصارعة تطيح بنا بعنف إلى أعلى وإلى أسفل، أم هل يفضي بنا إلى شاطئ اليقين، بعد أن يزيل من أمام أعيننا كثير من الغبار فتتضح الرؤية، ونستطيع أن نرى الحقائق متماسكة واضحة، قائمة على أساس متين؟

عندما يكون أمامنا خيار واحد فقط، فإننا لسنا بحاجة بطبيعة الحال إلى التفكير، وليس لنا ثمة فرصة في الاختيار، وليس هناك ما يدعوا من الأساس إلى الحيرة التي تولد الشك، لكن عندما يكون الأمر على خلاف ذلك، فيكون أمامنا عدد لا نهائي من الأفكار المتنوعة والمتناقضة، تبتعد عن بعضها حينًا وتتقاطع حينًا، ويكون لكل منها أساسها الذي تقوم عليه، وحجتها التي تستند إليها في مواجهة الأفكار الأخرى؛ عندئذٍ لا يكون أمامنا إلا أن نعمل جاهدين كي نفهم، ليس أمامنا حينئذٍ إلا أن نمعن النظر بدقة، وأن نحاول أن نتثبت من صحة أفكارنا وقناعاتنا الموروثة، فإن وجدناها سليمة يطمئن إليها عقلنا وقلبنا فبها ونعمت، وإن وجدنا فيها شيء من الخطأ صوبناه، عندئذٍ يجب علينا أن نشك، حتى نصل إلى يقين راسخ.

هذا ما دفع الغزالي إلى أن يتوقف فترة من الزمن، يبحث فيها عن الحقيقة بين شتى المذاهب والفرق الموجودة في عصره، لقد دفعه كثرتها واختلافها إلى أن يفتش بنفسه، ويخوض هذا البحر الهائج بذاته آملًا أن يصل إلى حقيقة تشفي عقله وتريح نفسه، فرفض أن يظل متمسكًا بأفكاره دون أن يتأكد منها بنفسه، ورأى أنه لابد له من الوصول إلى قناعات راسخة يصل إليها بعقله ويطمئن إليها قلبه، يستخلصها دون الاعتماد على أحد، ويصف هو هذه الحالة قائلًا “ولم أزل في عنفوان شبابي .. أقتحم لجّة هذا البحر العمیق، وأخوض غَمرَتهُ خَوْضَ الجَسُور، لا خَوْضَ الجبان الحذور، وأتوغل في كل مظلمة، وأتهجّم على كل مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص عن عقیدة كل فرقة، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة؛ لأمیز بین مُحق ومبطل، ومتسنن ومبتدع”(1).

وكان هذا هو الدافع أيضًا وراء الشك الذي تسلل إلى روسو وجعله ينهض باحثًا عن الحقيقة، لكنها حقيقة تختلف عن تلك التي كان يبحث عنها الغزالي، ورغم الاختلاف؛ إلا أن الحالة كانت واحدة، والسبيل كان واحد، ويصف روسو حالته “رحت أتأمل وضع بني آدم البئيس، يسبحون في بحر هائل من الآراء لا دليل لهم ولا مشير، تتقاذفهم أهواؤهم الهائجة، لا معين لهم سوى ملاح غير مجرب يجهل الطريق، لا يعرف من أين أتى وأين يتجه، كنت أسرُّ لنفسي: أتوخى الحق، أبحث عنه ولا أتبينه”(2).

وفي حين كان تولستوي يبحث عن معنى الحياة من خلال بعض الأسئلة الوجودية التي كانت تشغله، فقد كان يسأل دائمًا: من أنا، ولماذا أعيش، وما جدوى ما أعمل في الحياة، وما الذي يجب عليّ فعله؟ وقد نظر في واقعه بحثًا عن إجابات لتلك الأسئلة، فرآه مليئًا بالأفكار والمذاهب التي تصيب المرء بالحيرة وتلقي ببذور الشك بداخله، وتدفعه إلى ضرورة البحث بنفسه طلبًا للفهم والوصول إلى الحقيقة، فيقول “وكان أول ما دعاني إلى الشك أني بدأت ألحظ أن المبشرين بهذا الدين لم يكونوا جميعًا على رأي واحد، فبعضهم يقول: نحن خير المعلمين وأكثرهم نفعًا .. ويقول بعضهم الآخر: كلا! نحن المعلون الحقيقيون .. فهم يتنازعون ويتشاجرون ويتسابون ويحتالون ويخدع بعضهم بعضًا”(3).

2: قناعاتنا الموروث، والمكتسبة:

يبدأ السير في رحلة البحث عن الحقيقة بخطوة رئيسية وهامة، من دونها تظل الأقدام مثقلة لا تقوى على السير، وتظل العقول مغلقة تغشاها سُحُب تحجب الرؤية، وتتمثل هذه الخطوة في التخلي عن المسلمات وعن القناعات الموروثة بشكل مؤقت حتى يصل المرء إلى قناعات قائمة على أساس قوي، من هنا بدأ الغزالي رحلته، فقرر أن يكسر حالة الاتباع والتقليد، ويطلق العنان لعقله وروحه تحلق في سماء البحث والتأمل “وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني .. حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت عليّ العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا”(4)، كما يصف روسو تلك الحالة التي وجد نفسه عليها من أفكار لم يكن له دور في اكتسابها، لكنه ورثها “تعلمت ما أُريد لي أن أتعلم، نطقت بما أُريد لي أن أنطق به، تعهدت بما أُريد لي أن أتعهد به”(5)، لكن روسو قرر التخلي عن قناعاته الموروثة ويبحث بنفسه عن الحقيقة “هل نبحث بصدق عن الحقيقة؟ لنهمل بالمرة عندئذٍ دور المنشأ وتأثير الآباء والقساوس، ولنَعرض على محكمة الوجدان والعقل كل ما لُقّن لنا منذ الصغر”(6)، نفس الأمر هو ما فعله تولستوي الذي ورث قناعات لم يصل إليها بذاته “وإنما كنت أركن إلى ما تلقيت من عقائد وما كان يتردد على ألسنة الكبار من حولي، وحتى هذا الركون لم يكن على أساس وطيد”(7)، ولذلك سعى بنفسه نحو الوصول إلى الحقيقة وإدراك كنه الأشياء “إن فكرة الإله الذي ليس له نهاية، وقدسية الروح، والعلاقة بين الله وشئون البشر، ووحدة الروح ووجودها، وفكرة الإنسان عن الخير والشر في الأخلاق، كلها أفكار صيغت في الضمير البشري الخفي الذي ليس له نهاية، وهي تلك الأفكار التي لا يمكن لي ولا للحياة بغيرها البقاء، ومع ذلك فقد نبذت جهد الإنسانية كلها بأسره وأردت أن أصوغها بنفسي وبأسلوبي الخاص من جديد”(8).

ثانيًا: رحلة البحث:-

إن النقطة التي عندها يقف كل إنسان في الحياة، ومنها ينطلق في رحلته نحو الحقيقة التي يريد؛إنما تختلف باختلاف بيئته التي نشأ فيها، وثقافته التي اكتسبها، وقناعاته التي ترسخت لديه بطرق عديدة، كما تختلف بناءً عليها الأهداف والغايات التي يسعى إليها من خلال بحثه، ورغم ما كان من اختلاف في هذه الأمور بين أصحاب التجارب الثلاثة؛ إلا أن ما جمع بينهم وما يهمنا هو الحرص على الفهم والوصل إلى الحقيقة، والدأب في طلبها، والتجرد في السعي وراءها، والاعتماد على الذات في بلوغها، والتخلي عن القناعات الموروثة، هذه الأمور التي بها يستطيع المرء من أن يرى الحقيقة واضحة دون غشاء من الهوى والأحكام المسبقة.

ومن أهم الخطوات الأولى في سبيل الوصول إلى الحقيقة هي مصارحة النفس ومواجهتها بعيوبها ونقائصها وجهلها بالكثير من الحقائق، وهذا ما فعله الغزالي عندما أقر بعدم اكتمال الرؤية لديه تجاه العديد من الأفكار الأخرى، ومن ثم رأى أنه لا ينبغي له الحكم عليها دون الإلمام بها “ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين، فهو علم لا ثقة به ولا أمان معه، وكل علم لا أمان معه، فليس بعلم يقيني”(9)، كما يصارح نفسه بمدى صدق نيته في طلب العلم ويقر بأنها كان فيها بعض الشوائب “ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت(10)، ومن بين القواعد التي أقرها هي أن إدراكه لشيء ما لا يدل بالضرورة على حقيقته، ولكنه يدل على نظرته هو ورؤيته له، ويضرب مثالًا بذلك “وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيرًا في مقدار دينار، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار”(11)، وهذه قاعدة مهمة تنبهنا إلى أن رأينا لا يعبر عن الحقيقة المطلقة، وأن ما نراه وما نظنه لا يعبر عن حقيقة الشيء وكنهه، وأن نظرة الآخرين إلى نفس الشيء قد تختلف عن نظرتنا له ومن ثم حكمه قد يختلف عن حكمنا، فلنخفف إذن من حدة الخلاف والصراع بيننا، ولنقر بأن ما نراه إنما هو في النهاية مجرد وجهة نظر، كما يدعوا الغزالي إلى رفض فكرة الحق المطلق والباطل المطلق، فلا أحد يحتكر الحق دائمًا، ولا يوجد أحد على الباطل دائمًا، وقد يجد المرء الحق عند من يظنه من أهل الباطل “العاقل یعرف الحق، ثم ینظر في نفس القول، فإن كان حقاً قبله سواء كان قائله مبطلًا أو محقًا .. ولا بأس على الصرّاف إن أدخل یده في كیس القلاب، وانتزع الإبریز الخالص من الزیف والبهرج”(12)، ومن ثم انطلق الغزالي في رحلته قاصدًا التعرف عن قرب على أهم المذاهب والفرق الموجودة بعصره حتى يفهم ما لديهم من أفكار بنفسه دون الاعتماد على قول أحد أو رأيه، فدرس أفكار الفلاسفة، وآراء المتكلمين، وتعرف على مذهب الباطنية، وتقرب من الصوفية.

كما حثّ روسو على ضرورة التفكير النقدي والتخلص من التبعية والتقليد “ثم تذكر دائمًا أن ما أعرضه عليك هو مجرد اجتهاد نظري .. قد أخطئ ولا أعي بالخطأ .. الحقيقة ابحث عنها أنت، أما أنا فلا أعدك إلا بالصدق وحسن النية”(13)، ومن ثم بدأ رحلته في البحث عن حقيقة الكون والوجود، عن الخالق وعن الإنسان، فذهب يبحث عن بغيته لدى الفلاسفة علّه يجد لديهم جوابًا شافيًا “فاستشرت الفلاسفة، راجعت مؤلفاتهم، تقصيت آراءهم المتباينة .. فلم أجد لديهم ما ينقذني من الحيرة”(14)، ثم بحث عنها عند رجال الدين فلم يجد لديهم ما يمنحه الطمأنينة، فقرر أن يبحث بنفسه، مستعينًا بعقله مسترشدًا بوجدانه، حريصًا على الفهم وإدراك الحقيقة “لأستشر الوجدان، إذ لا يمكن أن يضلني أكثر مما يفعلون”(15).

كذلك بدأ تولستوي رحلته بمصارحة نفسه وإقراره بأخطائه “ولست أستطيع أن أعود بذاكرتي إلى تلك السنوات دون أن أحس بالفزع والمقت وألم النفس الشديد، فلقد قتلت الرجال في الحروب .. وقاومت مجهود الفلاحين .. وعشت عيشة إباحية وخدعت الناس، واقترفت كل الآثام”(16)، فقد كان لدى تولستوي شعور كبير باللامعنى، فلم يكن يشعر بأن للحياة معنى يدفعه كي يعيش فيها أو يصلح نفسه أو يأخذ بها نحو التقدم، وقد كان لهذا الشعور أثره في تلك الأفعال التي كان يقوم بها، لكنه قرر عند لحظة من اللحظات التوقف والبحث كي يصل إلى مرحلة الفهم وبلوغ الحقيقة، حقيقة الوجود وأصل الحياة، لماذا يعيش وماذا بعد الحياة، وعندما وجد خيطًا للإجابة، بدأ يشعر أنه ربما كان للحياة معنى يجهله ويجب البحث عنه، لذلك كانت أولى خطواته هي مصارحة نفسه كدليل على رغبته الصادقة في الوصول إلى الحقيقة، وقد عبر عن حالته تلك بقوله “ولم أستطع أن أحيا دون أن أدرك معنى الحياة كما فعلت من قبل”(17)، ومن ثم فقد انطلق في رحلته فراح يبحث عن إجابة لسؤاله عن معنى الحياة في جميع العلوم التجريبية والإنسانية “وأخذت أتلمس حل هذه المشاكل جميعًا في كل فروع المعرفة التي اكتسبها الإنسان .. بحثت في كل العلوم، ولكني لم أظفر بما أردت”(18)، ثم راح يبحث عن معنى الحياة لدى الناس، ربما يجد لديهم شيئًا يجعل للحياة معنى يعيشون من أجله “بدأت أبحث عن تعليل المشكلة في الحياة نفسها، وتعشمت أن أجد التعليل بين من يحيط بي من الناس”(19)، ثم بدأ في البحث عن الحقيقة لدى الأديان “فدرست البوذية والإسلام من الكتب، ودرست أكثر من ذلك المسيحية من الكتب وممن حولي من الناس”(20)، ويعترف تولستوي بأن عجزه في وقت من الأوقات عن إدراك الحقيقة إنما كان يرجع إلى نظرته القاصرة وقلة اطلاعه وإلمامه بالمزيد من الأفكار وجوانب الحياة المختلفة، ولذلك فقد كان يحكم على الأمور من زاوية ضيقة، ويعطينا مثالًا لهذا الأمر قائلًا “ماذا لو أن جلادًا يقضي حياته كلها في تعذيب نفسه وحزّ رقاب الناس .. أو مجنونًا ينفق حياته في حجرة مظلمة دنسة ويتصور الموت في تركها، ماذا لو سأل نفسه مثل هذا الرجل: ما الحياة؟ لا شك أنه لا يظفر بجواب عن هذا السؤال غير أن الحياة أكبر الشرور .. لقد أدركت حقًا أننا أمثال هؤلاء المجانين”(21).

ثالثًا: الحقيقة بين العقل والقلب:-

لو أن هناك رجلًا يسير في طريق مظلم يبحث فيه عن كنز مخبوء في إحدى جوانبه أو أطرافه، فما الذي يحتاج إليه في رحلته كي يصل لهدفه؟ لابد أنه سوف يكون بحاجة إلى خبير ماهر لديه العلم والدراية ويملك الأدوات اللازمة لكي يعرف مكان الكنز ويتمكن من استخراجه، لكن ليس هذا فقط ما يحتاج إليه، فهناك أمر آخر يبدو بسيطًا إلا أنه ضروري، إنه بحاجة لمن يضيء له الطريق، فبدون العلم والخبرة والأدوات يفشل، وبدون النور يضل، هكذا هو حال الباحث عن الحقيقة، فهو بحاجة إلى العقل الحر القادر على التفكير، الذي يمتلك العلم والمعرفة، كما أنه بحاجة إلى القلب المتحرر من الأهواء، الحريص على بلوغ الحقيقة، إنه بحاجة إلى الضمير الذي يضبط بوصلة العقل، ويحول بينه وبين الشطط والانحراف.

في رحلتنا هذه نرى أن أبطالها الثلاثة لم يستطيعوا الوصول إلى الحقيقة التي يبغون باستخدام العقل وحده، فدائمًا ما كانت هناك أمور خافية يعجز العقل عن فهمها أو إدراكها، وربما يقع العقل أحيانًا في حيرة بين أمور لا يستطيع التمييز بينها، فيعجز عن التمييز بين الصواب والخطأ، وعن التفرقة بين الحقيقة والزيف، ففي رحلته رأى الغزالي أن العلم اليقيني بالنسبة له هو ما يستطيع إثباته بعقله بشكل لا يقبل معه شك ولا ريب، وبدأ يتشكك حتى فيما يدركه بحواسه ولم يقبله إلا إذا قبله عقله واستطاع إثباته، ويضرب مثالًا هنا قائلًا “من أین الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر، وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفًا غیر متحرك، وتحكم بنفي الحركة، ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم یتحرك دفعة واحدة بغتة، بل على التدریج ذرة ذرة”(22)، ثم طال الشك لديه ما يدركه بعقله فيقول ” بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقلیات كثقتك بالمحسوسات .. فلعل و راء إدراك العقل حاكماً آخر، إذا تجلى كذب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه”(23)، هنا أتى دور القلب ليضبط حركة العقل ويحميه من الشطط “فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس، حاولت لذلك علاجًا ولم يتيسر .. حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض .. ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقًا بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر”(24)، وبعد رحلة طويلة من البحث وفترة من العزلة بلغت عشر سنوات رأى الغزالي أن أفضل الطرق هو طريق التصوف “علمت يقينًا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق”(25).

ورغم تقدير روسو البالغ لدور العقل في الفهم والوصول إلى الحقيقة حيث يرى أن “الأمر بطمس نور العقل قدح في حكمة الباري”(26)؛ إلا أنه يرى كذلك أن للضمير دور حيوي في إرشاد صاحبه إلى الحقيقة فيقول “وجداني يفنّد باستمرار”(27) هكذا يرى روسو دور الوجدان في رؤية الحقيقة “كثيرًا ما يخدعنا العقل، فوجب الاحتراز منه، أما الضمير فلا يخدع أبدًا، هو الدليل الأمين”(28). لقد استطاع روسو أن يصل بعقله وقلبه إلى الإيمان بوجود خالق عظيم للكون، قادر حكيم، يستشعر قربه وحبه، يأمل في عدله وتعويضه عن آلامه ومتاعبه التي لاقاها في الدنيا، يعمل من أجله على إصلاح نفسه وتهذيبها “لم أعد أرى في شخصي سوى مخلوق وآلة بين يد الكائن الأعظم الذي يشأ الخير ويفعله”(29).

وما قاد تولستوي بعد رحلة طويلة من البحث إلى الوصول إلى معنى الحياة التي كان يبحث عنه، عندما ترسخ لديه يقين بوجود خالق مدبر للكون، يشعر معه بوجوده وأنه ليس تائهًا في الحياة لا يدرك من أين جاء وإلى أين يمضي، إنما قاده إلى ذلك العقل والوجدان معًا، فقد كان للضمير دوره في شعوره بالاطمئنان إلى ذلك اليقين الذي وصل إليه بعقله، فهو يرى أنه لا يمكن أن يكون جاء إلى الدنيا صدفة أو نتيجة لتفاعل مواد مع بعضها “لا يمكن أن أكون قد أتيت إلى هذا العالم بغير علة أو سبب أو معنى”(30)، ثم يأتي دور الضمير والوجدان هنا ليؤكد صدق هذا اليقين “كان يستولي على قلبي شعور أليم، لا أستطيع أن أصفه إلا أنه بحث عن الله .. ذلك البحث عن الله لم يكن بالعقل إنما كان بالشعور”(31)، هنا استطاع تولستوي أخيرًا أن يجد للحياة معنى يستطيع معه أن يعيش دون أن يفكر في التخلص من الحياة كما كان من قبل “وما إن اعترفت بوجود قوة تملكني في قبضتها، حتى أحسست في الحال أني أستطيع أن أعيش”(32).

خاتمة:-

لم يكن هدفنا أن نستعرض سيرة ذاتية، ولا أن نبحث في أفكار وفي مدى صحتها، وإنما كان هدفنا البحث عن منهج للتفكير، لدى نماذج من البشر كانت أرواحهم ثائرة، وعقولهم يقظة، لم يستسلموا لأفكار وقناعات موروثة لم يكن لهم دور في اكتسابها، ولم يبذلوا جهدًا في الوصول إليها، فلم يجدوا بأسًا في التخلي عنها والبحث عن الحقيقة فيما هو مطروح من أفكار، فكروا وتأملوا، أصابوا وأخطأوا، لكنهم أجتهدوا، وما على الإنسان في الحياة سوى ذلك.

لست أسعى هنا إلي أن أُلقي ببذور الريبة في نفسك وفقط، ولا أدعوك إلى أن تمسك بمعولك وتنزل على بنيان أفكارك فتضربها حتى تتهدم أمامك لتقف في ساحة العدم تنظر إلى اللاشيء، إنما فقط أدعوك الي أن تفكر، أن تتأكد من صحة قناعاتك، ومن سلامة أفكارك، حتى تصل إلى أفكار تقوم على أساس متين، ثم تؤمن بأنها بعد ذلك مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ وتقبل المراجعة.

ففي واقعنا المعاصر تكثر الأفكار والتيارات والمذاهب، كلٌ يدّعي أنه يملك الحقيقة المطلقة، فيقع المرء في حيرة من أمره، ولا يدري إلى أي تيار ينتمي، ولا في أي اتجاه يسير،ومع من يقف ضد من؟ ليس عليك أن تقف في صف أحد من الأساس، إنما عليك أن تحرر عقلك وروحك من التبعية، وتنجو بنفسك من التحيز، ليس عليك سوى أن تستخدم عقلك وتستعين بضميرك، وتسعى جاهدًا للفهم والوصول إلى الحقيقة.

المراجع:-

(1) أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، ص2

(2) جان جاك روسو، من كتاب “دين الفطرة”، ترجمة عبد الله العروي، المركز الثقافي العربي، ص26

(3) ليو تولستوي، اعترافات تولستوي، ترجمة محمود محمود، مؤسسة هنداوي، ص28.