بقدر ما نظر المصريون للنيل كخالق للجنة على الأرض، فإنهم عانوا ويلاته حين كان يغضب ويفيض لحد إغراق الثمر والبشر .. هنا تتغير نظرتهم للنيل ليصبح الجحيم بعينه. تكاد فترة الفيضان أن تكون اللحظة المركزية في الوعى الجماعي الموروث للمصريين. تاريخيا نشأ هذا الوعى أولا على المستوى المحلي في بعض القرى التي كانت تعاني الفيضان أكثر من غيرها بحكم موقعها من حركة تدفق المياه وانحدارها و تركزها في بعض الزوايا المنخفضة على ضفاف النهر. عن واحدة من هذه القرى يصف الدكتور عصمت سيف الدولة المشهد في روايته “مشايخ جبل البداري” كما يلي: “خرجت إليه صفية تبكي .. الجسر انقطع عند الصبخة .. والرجالة هناك كلهم … فإذا برجال ونساء يمرقون أمامه مسرعين، يجري بين أرجلهم ومن حولهم أطفال وصبية. ويسأل إلى أين فلا يجيب أحد إلا جواب صراخ النساء وعويل الصبية وهم يجرون. جرفه تيار البشر. فإذا به بجلباب نومه، بدون عمامة، يجري حافيا ويسبق الكثيرين إلى جسر الصبخة .. الرجال وبعض الشباب شبه عرايا يصطنعون من أجسادهم سدا ملتحمين. ورجال ونساء يثبتون أقدامهم بما يحمل إليهم من أتربة الغيطان. تتحول الأتربة سريعا إلى طين فيدفع الماء صف الرجال ويوقعهم في الطين .. يا اسماعيل لا يجدي ما تفعلون، اعملوا في القطع لبشة من بوص .. هاتوا بوص نعمل لبشة .. قطعت أطنان من أعواد القيض .. وألقيت أمام سد الرجال، وألقى عليها التراب فتماسكت عندما تحول التراب إلى طين، وأضاء شعاع من أمل في قهر النيل المتمرد، فما أن انتصف النهار حتى كان قد سد القطع بسد من البوص والطين فانقطع الماء، تاركين كثيرين من أهل البلد ممددين على الجسر “بطينهم” لا يستطيعون حراكا من فرط الإعياء”.

لا صوت يعلو …

لا صوت يعلو …

في مثل هذه اللحظات من الخطر الداهم المهدد للوجود، حيث “لا صوت يعلو على صوت المعركة”، برز زعماء محليون امتلكوا بعض الخبرة لاقتراح الحلول لمواجهة الفيضان ( كصاحبنا الذي اقترح خلط البوص بالطين )، ولعبوا أدوارا قيادية مهمة في تثبيت أفئدة الخائفين والسيطرة على فوضى الجموع وتنظيمهم وتوجيه طاقتهم لمواجهة الخطر.

لا تتيح طبيعة الفيضان الغادر وقوته المدمرة الوقت اللازم للتداول بين أهالي القرية حول ما يمكنهم أن يفعلوه، إنها لحظات أشبه بحالة الطوارئ أو بأوقات الحرب التي تستدعي سرعة تنفيذ الأوامر، وهو ما يتطلب مركزية – بل فردية في اتخاذ القرار من قبل القادة المحليين الجدد القادرين على إلهام الأهالي وشحذ هممهم للبدء في العمل فورا دون توقف للتفكير في مدى صحة القرار أو التوجيه الصادر من الزعيم المحلي. إذا نجحت هذه القيادات الأوتوقراطية المحلية الجديدة في العبور بالقرية بأمان من ذلك الخطر المهدد لوجودها فإنها سرعان ما تكتسب نوعا من الشرعية والهيبة والنفوذ الذي يفتح الباب أمام إعادة صياغة تراتبية المكانة في القرية ليتخذ هؤلاء موقع الصدارة والقيادة بتأييد من الأهالي عادة.

التفويض المطلق .. الحاكم نصف الإله

يلعب الخيال الجمعي لأهالي القرية دورا كبيرا في نسج القصص التي سرعان ما تتحول لأساطير حول الفيضان وملابسات مواجهته، وسرعان ما تتبادل القرى رواياتها وملاحمها، كل يبدأ بحكاية بطولته الذاتية قبل أن ينتقل لسرد البطولات الأسطورية للزعيم المحلي الجديد في قريته ، وهو ما يشكل في النهاية حالة نوعية جديدة من الوعى المشترك العام لم تكن موجودة من قبل في أنحاء البلاد قبل مخابرة تجربة الفيضان – خاصة إذا كان عاليا وخطيرا بشكل استثنائي.

تدريجيا ومن الأرياف إلى المراكز إلى المدن حتى العاصمة، انعكس شعور المصريين بالرهبة والخوف من فوضى وخراب الفيضان – وكل خطر وجودي مماثل – فى ظهور حاكم قادر مطلق القوة والسلطة ( نصف الإله ) على المستوى الوطني، هو في الحقيقة تجسيد مضخم لذلك البطل المحلي الذي ظهر في كل قرية خلال أيام الفيضان. والغريب أن هذا الإدراك – فى معناه العام – قد انتقل حتى يومنا هذا إلى أجيال جديدة من المصريين لم تشهد الفيضان و لا عرفت ذلك الدكتاتور القوي – المحلي ثم الوطني – القادر على إدارة “أنفار” المصريين للسيطرة على مخاطر الفيضان، بل وعلى كل خطر – حقيقي أو مزعوم أو مبالغ فيه – خارجي أو داخلى، وفي المحصلة أفضت المسيرة التاريخية للتحكم في النيل إلى التحكم المستبد في البشر على ضفافه أيضا.

مع تصاعد جهود المصريين طوال تاريخهم للتحكم الكامل في تراوح مستوى مياه النيل بين الشح والفيضان، وصولا إلى خزان أسوان ثم السد العالي ، لابد أن الشعور بهذا الخطر الخارجي قد تراجع بدرجة أو بأخرى، وهو ما أضعف تلك الذريعة – الواقعية – لاستمرار فكرة وجود حاكم مطلق ودولة مركزية مستبدة ( يفضل أن تكون عادلة)، وهو ما دعا النظم السياسية التي تعاقبت على البلاد – أيا ما كان توجهها الإديولوجي أوالسياسي – للبحث دائما عن بدائل تبلورت في المبالغة في مفهوم ” المخاطر والتهديدات الخارجية أو الداخلية”.

وربما كانت المفارقة التي يواجهها المصريون الآن هي القناعة بأن هذا النظام التقليدي المتوارث لم يعد ملائماً لظروف العصر ومقتضيات المجتمع الحديث القائم على قدر من التوازن بين الفرد والجماعة والقائم على التعددية والديمقراطية، تلك التي لم نتعود على ممارستها طوال قرون من الزمن.

لا يزال التأثير الثقافي – قبل السياسي – للتفويض المطلق الأول الصاعد من الأهالي للحاكم/نصف الإله في قمة جهاز الدولة لمواجهة خطر الفيضان الداهم .. لا يزال هذا التأثير قابعا في صلب نظام القيم المصري، وهو ما تدعم بابتكار الكهنة لفكرة تفويض آخر إضافي هابط من السماء للحاكم ذاته، يفسر نشوء أقدم الديانات التي عرفتها البشرية على أرض مصر، كما يساعد على إدراك تفاصيل العلاقة المعقدة بين الحاكم ورجال الدين في مصر حتى يومنا هذا.

نقص الفيضان .. فلسفة أخرى في الحكم

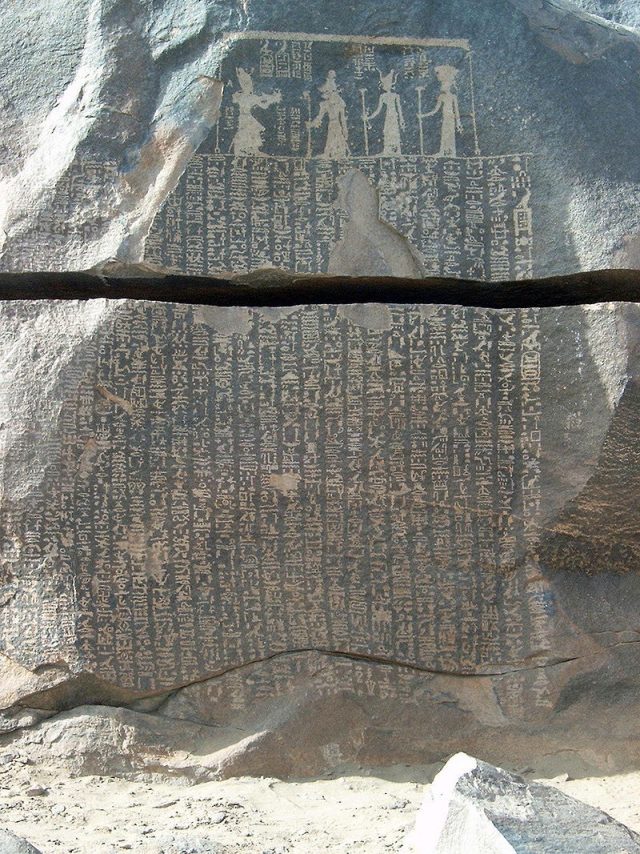

ساد هذا النوع من الحكام الذين جاءوا في أعقاب الخطر الوجودي للفيضان، وانتشرت فلسفتهم في الحكم المستبد حتى في الأزمنة التي لم تعان فيها البلاد من الفيضان .. ويبدو أن هذه الفلسفة في الحكم تحولت لتصبح ثقافة ورؤية للعالم السياسي وأسلوب حياة. على الرغم من ذلك وفي فترات استثنائية ظهر نوع آخر من الحكام الذين حكموا في ظروف معاكسة تماما، ما استدعى ظهور فلسفة مختلفة في الحكم أحيانا. من أبرز هؤلاء الفرعون زوسر الذي تولى عرش مصر في ظل أهوال المجاعة الكبرى بسبب نقص فيضان النيل لسبع سنوات، والتي وصفها خلال تقديمه القرابين لخنوم معبود الشلال قائلا: ” اشعر بضيق مؤلم في قلبي، لأن النيل لم يفض لسبع سنوات. الحبوب شحيحة والبذور جفت. أصبح الناس غير قادرين على المشى؛ قلوب كبار السن حزينة .. المعابد أغلقت والملاجئ غطّيت بالغبار. باختصار، كلّ شيء في الوجود أصيب”.

في ضوء الظروف المختلفة لتولى زوسر للسلطة مع مجاعة شح المياه، يمكن إدراك لماذا كان هو بالذات أول من أصدر ما يعرف حاليا بالتعديلات الدستورية في صورة وثيقة (حب ست) وهى عبارة عن مجموعة من المواد بلغ عددها 13 مادة تحدد اختصاصات كل من الملك والكاهن الأعظم ورئيس البلاط، كما تحدد فترة حكم الملك التي بلغت 30 عام، وهذه أقصى مدة للحكم يتم بعدها إعداد احتفال كبير له وتولي شخص آخر مكانه.

التفويض النسبي .. حدود الصلاحية

في نفس الوقت كانت عملية ثقافية أخرى تتشكل على مستوى الواقع الاجتماعي، فهذا التفويض المطلق للحاكم/ نصف الإله نبع منه عبر التاريخ تفويضات نسبية هابطة لأسفل، يسميها عتاة الإدارة الحكومية “حدود الصلاحية” في الهرم الإداري المتدرج، في مشابهة ملفتة مع هرم زوسر المدرج الذي سرعان تم العدول عنه لصالح الأهرام المستوية المعروفة في صورة تحرص على تأكيد علاقة الهيمنة المباشرة من الحاكم المطلق في القمة على عموم الأهالي في القاعدة ليتحول الموظف الإداري – أيا كانت درجته، حتى لوكان وزيرا – لمجرد “سكرتير للحاكم”- بتعبير أحد وزراء مصر السابقين.

على الرغم من ذلك، وباستثناء “المسائل الكبرى” التي تتعلق بالأمن القومي والسياسة العليا للبلاد، انتقل منهج التفويض من أعلى إلى أسفل حتى أصغر موظف مصري تجده يتصرف – في حدود اختصاصه – كفرعون مطلق الصلاحية دونما التزام بأى قواعد أو قوانين أو بالالتفاف عليها وتأويلها كيفما يشاء، في تجاور دقيق بين مفهومي “التفويض المطلق” للحاكم و”التفويض النسبي” لأعضاء الجهاز الإداري المعاون له. قد تكشف الأبحاث الأثرية مستقبلا عن وجود هرم مدرج مخفي قابع داخل كل هرم مستو من الأهرام المنتشرة في ربوع مصر.