لسبب أو لآخر لم تكن كلمات تامر أمين مجرد إساءة عابرة لفئات واسعة من المصريين الذين قد تضطرهم الظروف للدفع ببناتهم للعمل كخادمات في البيوت، ولكنها كشفت عن أمور أعمق وأثارت أسئلة أعقد.

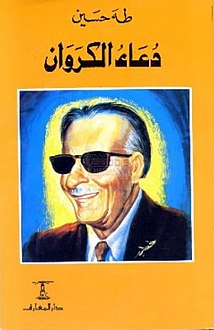

أحد هذه الأسئلة هو لماذا استفزت كلمات تامر المصريين بينما تسامحوا مع أديب كبير كطه حسين عندما تناول الموضوع ذاته في روايته الشهيرة “دعاء الكروان” التي تحولت إلى فيلم سينمائي لا تمل الأسر المصرية من تكرار مشاهدته حتى اليوم على الرغم من حساسية موضوعه؟

الإجابة الفورية التي قد تتبادر إلى أذهاننا هى أن طه حسين غالبا قد تعامل مع هذا الموضوع برفق الفنان ودبلوماسية المثقف، بينما كان تامر غشيما في كلماته الفجة وملامحه القاسية ولغة جسده الساخرة، ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك بل إنه قد يكون على العكس من ذلك تماما !!

“بين الوركين”

في الصفحات الأولى لدعاء الكروان كتب طه حسين ..”كانت زهرة أم هاتين الفتاتين تعيش مع زوجها الأعرابي وابنتيها في قرية من هذه القرى، قد اتخذت إسمها في أكبر الظن من بطن من بطون الأعراب أو قبيلة من قبائلهم، فقد كانت تسمى “بني وركان” ، وكان أهل القرية وما حولها يُميلون الألف قليلا ويذهبون بها نحو الياء، فما أسرع ما أصبح سبة وعارا يعاب به أهل القرية، وكيف لا وقد أصبح اسمها “بين الوركين” وما أسرع ما أصبح أهل القرية يستحيون من اسم قريتهم ويكرهون الانتساب إليها”.

ما علاقة هذه التفاصيل الخاصة بإسم قبيلة آمنة (فاتن حمامة) بمغزى حكاية انتقامها لأختها هنادي (زهرة العلا) من مهندس الرى (أحمد مظهر) القادم من البندر؟ حاشا لله أن أتهم عميد الأدب العربي بتهمة الحشو الفارغ من المعنى في درته الأدبية الشهيرة، فإسم القبيلة في بداية الرواية – بعد تحريفه المخزي – له وظيفة مهمة في مسار تصاعد الدراما، إذ يمهد لما سيأتي بعد ذلك من صراع درامي عانته آمنة بين وقوعها في حب المهندس وبين واجب الانتقام لأختها التي افقدها عذريتها وتسبب في مقتلها على يد خالها.

لم يكن العميد هو الوحيد بين مثقفي جيله الذي أقدم على طرح الموضوع بجدية وصرامة قد تجرح البعض ، فالعديد من أدبائنا تناولوا الموضوع بنفس الجدية.

في سيرته الذاتية “مذكرات قرية” على سبيل المثال يصف عصمت سيف الدولة الأمر وكأنه أحد الملامح الإجتماعية المعتادة في حياة قريته. كتب سيف الدولة .. ” (كان) الخفراء … (هم) … طابخو التحقيقات الأولية على ما يتفق مع قبر الفتن بين عائلات القرية، طبيخا لا يملك ممثل السلطة الذي لن يأتي إلا بعد ساعات إلا أن يأكله ويهضمه … وهم موردو “الفتيات” اللاتي يشتغلن خادمات في منزل المأمور ومن هم دونه من موظفي المركز. وهم الذين يستقبلون الفتيات الهاربات العائدات إلى القرية فيعلمون منهن ما جرى من المأمور ومن هم دون المأمور. يوصونهم بالكتمان خوفا من العار ويحولون دون عودتهن بالرغم من الحاح المأمور وتهديده لأنهم – باختصار – لا يعرفون إلى أين هربن مادمن لم يعدن إلى القرية”.

إذن لم يتردد طه حسين ونخبة جيله في نكأ ذلك الجرح الاجتماعي الموروث كى يتم تطهيره بعد أن تتكشف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علنا نستطيع علاجه بعد أن نكون قد قتلناه فهما .. و يبقى السؤال مطروحا: لماذا تسامح المصريون مع طه حسين رغم تناوله الجارح للموضوع، ولماذا تفهموا رؤيته حتى لو اختلفوا معها، بينما استنفزتهم كلمات قليلة قالها تامر أمين؟

التعاطف

ربما كان التفسير الأول يتعلق بذكاء القارئ أو المشاهد الذي يستطيع أن يدرك بحدسه الفطري هدف الكاتب أو المذيع .. في حالة “دعاء الكروان” شعر القارئ – وحتى مشاهد الفيلم – أن الكاتب كتب روايته من منطلق التعاطف مع بطلتيْ الفيلم هنادي وآمنة، وإشفاقه على القراء من الرجال من احتمال أن تحكم عليهم الظروف بأن يواجهوا مثل هذا الموقف الصعب مع بناتهم، بينما استشعر المشاهدون – على العكس – أن موقف المذيع استهدف اتهامهم وتوبيخم والسخرية منهم دون اكتراث بمشاعرهم.

الصدق والتجرد

صدرت رواية “دعاء الكروان” عام 1934 وتحولت إلى عمل سينمائي عام 1959 في مناخ التحول الاجتماعي بعد ثورة يوليو 1952. احتفت الشرائح الفقيرة المهمشة وكذلك شرائح الطبقة الوسطى بالرواية وبالفيلم الذي عرض ببراعة فنية أحد أشكال الظلم الاجتماعي الذي عانت منه فئات ومناطق عديدة في المجتمع المصري ولاتزال.

في المقابل أظن أن الكثير من المصريين من ذات شرائح المشاهدين لم يستشعروا الصدق ولا التجرد في كلام تامر، بل تكون لديهم شك أقرب إلى اليقين أنه مجرد بوق يردد رسالة تحاول أن تختزل مشكلة الزيادة السكانية في مصر – وهى مشكلة حقيقية بالمناسبة – في إقدام الفقراء بالذات على الإنجاب، كما بدت رسالة تامر وكأنها تحمل -هؤلاء البسطاء وحدهم – المسؤولية مع إعفاء كافة الأطراف الاجتماعية الأخرى من أى مسؤولية، وهو ما ضاعف من استفزاز هؤلاء المواطنين الذين قرروا الرد والإنتقام بشكل جماعي.

وسيط الإتصال

لا يتعلق الأمر فقط بتدهور مستوى بعض العاملين في مجالى الإعلام والثقافة كما ذهب البعض، ولكنه يتعلق بافتقاد هذا البعض للموهبة من الأساس، لدرجة عدم القدرة على التمييز بين ما يمكن طرحه ضمن عمل فني كالرواية أو الفيلم السينمائي وبين ما يتعذر قوله بشكل مباشر وبلهجة متعالية ساخرة في برنامج تليفزيوني.

على العكس من العمل الفني الذي يتناول حالة فردية لشخص (هنادي أو آمنة مثلا) أو لأسرة بعينها دون سواها، بينما تورط تامر في التعميم الجهوي وهو ما استفز ” الحمية الجماعية”، فالإنسان قد يبتلع إهانة فردية أحيانا – ولو على مضض – ولكن الجماعة، عائلة كانت أو قبيلة أو قرية أو جهة، عادة ما تُستنفر إزاء أى مساس بها، ويتصاعد أدرينالين الغضب عند أفرادها أكثر من المعتاد وفقا لنظرية “تأثير القطيع أو الحشد”.

يقبل القارئ على الرواية أو الفيلم باعتباره عملا فنيا يحلل نفوس شخصيات من نسج الخيال، بينما يتناول الإعلام بشرا حقيقيين موجودين في الواقع ، ووصل الأمر في السنوات الأخيرة إلى حد تخلي المذيع عن دوره الأساسي في طرح الأسئلة إلى تقمص دور قائد الرأى العام الذي أصبح يظن أن من حقه إطلاق التقييمات والأحكام الأخلاقية على الناس.

ذكر تامر طائفة من الرجال في بلادنا بذلك التناقض الذي طالما ارتاحوا لنسيانه. لقد نقل المذيع – دون قصد أو إدراك منه على الأرجح – كل مشاعر الخزي والقلق المكتومة لديهم بخصوص هذا الموضوع من منطقة اللاوعى التي نودع فيها مخاوفنا وتناقضاتنا لننساها ونرتاح مؤقتا إلى منطقة الوعى المباشر التي يصعب تجاهلها.

هذا الفارق بين القوة الناعمة للفن وبين القوة الخشنة للإعلام هو بالضبط ما غاب عن تامر أمين الذي استيقظ صباح اليوم التالي ليفاجأ بأنه “تريند سلبي” دون أن يفهم السبب.