على مدى ٥٦٠ صفحة من العمل الروائي الجميل ، من إبداع ” محمد المنسي قنديل ” ظل السؤال الذي يُلِح على فكري وذهني هو :

ما دلالة العنوان الذي اختاره المؤلف عنواناً لروايته ” يوم غائم في البر الغربي ” ؟؟

الأستاذ ” نجيب محفوظ ” مثلاً ، عادة ، ما تحمل أسماء عدد من أحياء القاهرة الفاطمية عنواناً للكثير من أعماله الإبداعية ، مثل ” بين القصرين وقصر الشوق والسكرية ” و ” خان الخليلي ” كذلك أماكن سكن وحياة مثل ” ميرامار ” أو ” هضبة الهرم ” أو اسم مقهى ” قُشتُمر ” ، لكنه كتب عددا كبيرا من أعماله أخذت عناوين مختلفة مثل ” السمان والخريف ” و ” اللص والكلاب ” و ” باقي من الزمن ساعة ” و” حضرة المحترم ” و” الحرافيش ” و” أولاد حارتنا ” وهكذا …

كل عنوان جاء على ذكره الأستاذ ” نجيب محفوظ ” وغيره من المُبدعين الكبار ، القُدامىّ والمُحدثين ، كان العنوان يحمل من حظه نصيب ، إلاّ أنني طوال الصفحات التي قرأتها من رواية ” يوم غائم في البر الغربي ” ، أبحث عن مّغزى العنوان وارتباطه بوقائع النص فلا أجد !!

ورغم إحساس مُبكٍرْ أن ثمة صلة ” للبر الغربي ” من نيل الأقصر بصعيد مصر ، والذي يُسمىّ ” وادي الملوك ” ويضم العدد الأعظم من مقابر الفراعنة العظام ” في بناء الرواية ، إلاّ أنني لم أصل إلى مغزى ودلالة العنوان صراحة وبوضوح إلاّ في الصفحة الأخيرة من الرواية ، ربما يكون ذلك التكنيك الفني مّقصوداً ليكون باعثاً للترّقُب والتشوق والإنتظار ، ومن هنا أحسبها ميزة تُحسب للرواية وصاحبها ، غير أنني كنت أترقب دلالة العنوان ، وانتظره بقلق لتعدد الأماكن وكثافة الأحداث ، فالأماكن تشمل :

أسيوط والمنيا ومقابر بني حسن وحي السيدة زينب بالقاهرة ونجع بني خلف وتل العمارنة وغيرها من الأماكن …

تلك الأماكن والمواقع التي توزعت في الرواية على أحد عشر فصلاً ، كانت مُثقّلة بالأحداث ، مُزدحمة بالوقائع وغنية إلى حد الثراء بالأشخاص والدلالات ، حتى يغيب عنك العنوان تماماً ..

ذهبوا ولم يعودوا

وبسبب تعدد الأماكن ، وتنوع شخوصها ، يمكن أن يوجه بعض النقد الى تلك الرواية ، ففي الفصل الأول ، وهو أساس الرواية الذي تُفتح بها مغاليق العمل الإبداعي ، ويقوم عليها المعمار القصصي ، نتابع عددا من الشخصيات التي ظلت على مسرح الحدث لنحو ثمانين صفحة مُتصلة ، بيد أن أبطالها جاؤوا في تلك الصفحات وذهبوا دون عودة ، فالأم الرئيسة ، تلك الراهبة التي ترأس المدرسة / الكنيسة ، التي دخلتها ” عائشة ” بطلة الرواية ، والتي لها تأثير كبير في إدارة تلك المدرسة ، لقوة شخصيتها وصلابة ايمانها وتشددها ، جاءت في مُفتتح الرواية ثم ذهبت ولم تّعُد إلى العمل مرة أخرى ، كذلك الوضع بالنسبة ل ” مرجريت ” تلك الراهبة الأمريكية التي تركت بلدها لتُعلٍم بنات من غير بني جلدتها ، وجسدت شخصية صاخبة للغاية بقدر ماهي رقيقة وحالمة ، ماتت عندما أدركت أنها صاحبة معنى جديد للرهبنة والتسليم القدري لمن رأت فيه روحاً للمسيح … ” رزق ” ذلك الحارس الصعيدي القوي العفي والذي يعمل بالمدرسة والذي أنقذها من موت مُحقق وغرق أكيد من فيضان غاضب ومدمر غمر المدرسة ، فأسلمت له روحها بعد أن أسلمت له جسدها ، وهي الراهبة المؤمنة بالفضيلة والخاضعة لمشيئة المسيح !!!

فقد وصل تسليمها بقدرة ” رزق ” على منحها الحب ، وهو الفلاح الجاهل ، إلى حد التماهي مع شخصه ، وتصوره أنه روح المسيح ، حتى وجدت أن حياتها بعد موته – قتلاً وتعذيباً – بعد افتضاح أمره معها عبثاً لا طائل منه ولا معنى !!!

اذ أصرت على ترك الحياة وإسلام روحها إلى الموت ، فبمثل ما أنقذها ” رزق ” من الغرق من فيضان النيل ، أصرت أن تكون نهايتها مع نهايته ، فقد تركت جسدها المُثقل بالخطيئة من ناحيتنا ، والمُتطهر بالخلاص من ناحيتها ، وديعة في أحضان نيل غاضب وصاخب !!.

تلك الشخصية ذهبت ولم تعد ….

الأمر ذاته يتعلق ب ” إيزيس ” زميلة ” عائشة ” في السكن الداخلي بالمدرسة وصديقتها الحميمة ، إبنة الباشا أحد أهم الشخصيات الثرية والإقطاعية في صعيد مصر ، أدت دورها ولم يأت ” المنسي قنديل ” على ذكرها بعد ذلك إطلاقاً !!

الأمر نفسه جّرى على شخصيات أدت أدواراً بارزة وهامة في حياة” عائشة ” مثل ” أم عباس ” صاحبة المنزل الذي أقامت فيه خلال حياتها في القاهرة ، و مّثّال مصر العظيم ، ” محمود مختار ” صاحب تمثال ” نهضة مصر ” والذي أحبته عائشة من كل قلبها ، وأول من منحها حباً نقياً عفيفاً طاهراً ، ذهب إلى باريس وجاء بعلمه وإبداعه بعد سنوات من التحصيل دون أن يعود إلى من أحبها ، فلا نجد له حضوراً في الرواية على مدى زمني طويل ، سوى صورة له منشورة في إحدى الصحف اليومية بمناسبة وضع تمثال ” نهضة مصر ” في ما يعرف الآن باسم ميدان ” رمسيس ” ، فقد وجدت ” عائشة ” في ملامح وقسمات تلك الفلاحة المصرية الشامخة برأسها إلى أعلى الحانية بالحب والإستنهاض لتمثال ” أبي الهول ” حاملة لملامحها الفرعونية الأصيلة ، وكأنها إشارة وفاء من ” مختار ” لأول من أحب …

وقياساً على ذلك يمكن سوق عشرات الأمثلة والشخصيات الحية في الرواية ، غير أنني أرى في البناء المعماري للرواية بعض النقد ، فتلك الرواية التي لا أجد حرجاً من وصفها بأنها عمل إبداعي جميل جداً على صعيد اللغة والإطار المعرفي ، وقعت في خطأ ما يسمى ب ” الجزُر البعيدة عن بعضها” ، حتى يُهيئ لأي قارئ ، أنها عدة روايات في رواية واحدة ، رغم أن الإطار العام والزمني والمعرفي موجود !!

فالزمن الروائي يقع في بداية القرن الماضي أو قل الأعوام الأخيرة من القرن التاسع عشر حتى اكتشاف ” هوارد كارتر ” باحث الآثار البريطاني ، مقبرة ” توت عنخ أمون ” في نوفمبر من عام ١٩٢٢ ، حتى أن ” عائشة ” العمود الفقري للرواية غابت تماماً في أكثر من فصل من فصول الرواية ولعدد كبير من الصفحات ، فالفصل الثالث مثلاً وهو تحت عنوان ” مقابر بني حسن ” وهو أثر تاريخي عريق يقع في البر الشرقي لمحافظة المنيا ، يُكّرّسْ بكامله ل ” هوارد كارتر ” وعدد من الباحثين عن الآثار ، فضلاً عن لصوص وسماسرة وتجار جاؤوا من أوروبا وأمريكا لسرقة ما تبقى من أمجاد الأجداد ….

الأمر نفسه تكرر بصورة واضحة في كل من الفصلين التاسع والعاشر من الرواية ، واللذين يقعان في نحو مائة صفحة ، فالفصل التاسع عنوانه ” طيبة “و العاشر عنوانه ” تل العمارنة ” ف ” طيبة ” مدينة الأقصر الآن ، والتي هجرها الفرعون ” إخناتون ” لكفره بعبادة ” آمون ” … رأى فيها تجسيداً لمعاني الحرب والقتل والعنف والقوة والبطش والضلال ، داعياً لتوحيد العبادة في رب واحد ، نابذاً تعدد الآلهة كعهد أبناء مصر منذ توحيد شمالها وجنوبها كما تركهم ” الفرعون الأول ” مينا مرمر ” في بداية تأسيس الدولة القديمة …

أما الفصل الذي يأخذ عنوان ” تل العمارنة ” فقد كُرِسّ بالكامل للحياة في تلك المدينة التي أسسها ” إخناتون ” بديلاً ل ” طيبة ” الكافرة التي تركها هارباً لتعدد آلهتها !!

تحدث هذا القسم من الرواية وعلى مدى يزيد عن ثمانين صفحة عن معاناة ” إخناتون ” الإنسانية و الإيمانية والعائلية والسياسية في تلك المدينة التي اعتبرها جنته الطاهرة ، فقد وجد فيها صراعاً فكرياً وثقافياً مع قائد جيوشه ” حور محب ” المؤمن بالحرب وقوة السلاح في ترويض الأعداء وقهر الخصوم ، في حين يرى ” إخناتون ” في الحب والسلام وسيلته الوحيدة بإقناع الأعداء وقهر الخصوم ، فضلاً عن ألم مكتوم من عجز واضح ، جسدي وإنساني ، مع زوجته الوفية ” نفرتيتي ” وقدرة محدودة على ترويض بناته ، خاصة ابنته الكبرى ، فضلاً عن فُقدان الحشود المُناصرة لدينه الجديد ، إلى الدرجة التي ينقلب فيها ” حور محب ” قائد جيوشه عليه وعلى سلطانه ، فيعود إلى ديانة ” طيبة ” ، ويدخل بعد ذلك ” تل العمارنة ” غازياً وفاتحاً ، فلا يجد ” إخناتون ” إلاّ وهو طريح الفراش ، وفي النزع الأخير من الحياة ، مُستقبلاً الموت اثر تناوله سُماً بمحض وكامل إرادته بعد انهيار حلمه العقائدي ، وسقوط مشروعه السياسي ، واحباط دعوته بالسلام مع أعدائه !!

وهو عَلى فراش الموت ، لم يعد يحلم بشئ سوى أن يوصي ، ” حور مّحب ” قائد جيشه السابق بزوجته وبناته ، وابنه بالتبني ” توت عنخ آمون ” مُدرٍكاً وهو في نزعه الأخير ، أن مدينته ” تل العمارنة ” ستكون قبض ريح وشاهداً على فشل محاولات ” الفرعون المارق ” كما كان يُلّقب بالخروج على شريعة ” آمون ” شريعة ” طيبة ” المقاتلة الكافرة …

هذا البناء المعماري للرواية ، يدفع القارئ ، إلى التعامل مع الرواية ، بوصفها عدة روايات ، لا رواية واحدة !!!

ويصل بك الأمر ، على نحو ما حدث معي ، أن ” تأخذ راحتك ” في القراءة ، ولا يضيرك شئ إذا انتهيت من القراءة اليوم أو الغد أو حتى بعد أسبوع !!!

لا أُنكِرْ أن كل فصل قمة في الثراء اللغوي الجميل ، والمعرفي والتاريخي الرائع ، بل والمُدهش ، فأنت تتعامل مع النص كمجموعة من القصص المُنفردة والقائمة بذاتها ، فالترابط المعماري مفقود في مواضع كثيرة ، و” عائشة ” البطلة تغيب عن المشهد ، ثم تعود ، ولسان حالك يقول لها ” كنت فين ياست عائشة ، نحن نشتاق إليك ، رجاءً لا تطيلي الغياب ” !!

ورغم ذلك كله ، لا أرىّ في هذه الملاحظات نُقصاناً لعمل روائي رائع وجميل ، فما رأيته نقداً ، قد يراه البعض اكتمالاً وجمالاً ، ويكفيني أن تلك الرواية قد جئت على قراءتها اثر قراءتي لرواية لواحد من المُبدعين الجُدُد ،إذا جاز وصفه بذلك . !!! لم استطع من فرط سخفها وثقل ظلها ودورانها في حلقة مفرغة أن أتم قراءتها ، وأنا المعروف عني الصبر مع ” البشر والكتاب ” !!

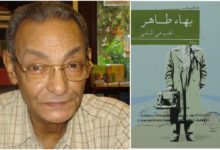

تحياتي ل ” محمد المنسي قنديل ” الذي أعادّ إليَّ الثقة في جيل ما بعد الستينيات ، وهو ما يمكن تسميته بجيل السبعينيات والذي يٌحسب له أنه جيل بلا أساتذة ، فقد دفع الكثير منهم ثمناً باهظاً لحالة التّجاهُل من الجيل الذي سبقهم ، باستثناء الرائع ” بهاء طاهر ” الذي اعتبرهم أصدقاء واخوة بل وأشقاء ، فنهلوا من نبعه الصافي ما أقام إبداعهم عَلى أُسس صحيحة وصحية ، وغاية أمنياتي لهم ، أن يأخذوا منه ، فضيلة التواضع الجّمْ ، والثقافة الموسوعية ، ومحبة الجميع ، حتى أقرانهم من المُنافسين .ثم أن يأخذوا من سيرة ” بهاء طاهر ” مّسلكُه النبيل ، بالنظر بعين الإهتمام والرعاية لمن يأتي بِعدهم من المُبدعين الجُدد .