سمعنا عن جمهوريات الموز banana republics في أمريكـــا الوسطى مثل بنما ونيكاراجوا وكوستاريكا وهندوراس وجواتيمالا. وقد أطلق عليها هذا الاسم ليس فقط لأنَّها تنتج كميات وفيرة من ذلك المحصول الزراعي المطلوب عالميا، بل لأنَّ أوضاعها أيضا قابلة –مثل الموز– للعطن والتعفن السريع.. بلدان هشة في الداخل، تابعة وضعيفة أمام الخارج، وبالتحديد أمام الولايات المتحدة، التي كثيرا ما تدخلت لتفرض على تلك الجمهوريات حكومات عميلة؛ حولتها إلى مستعمرات متخصصة في تزويد العالم بمادتها الزراعية الأولية: الموز. وقد بلغ الضعف بهذه الدول في فترة من الفترات حدا مُهينا مكّن شركة الفاكهة المتحدة UFCO، قبل أن تتفكك وتباع إلى شركة “ديل مونتي”، من أن تخترقها لتضع وتزيح ما تشاء من الحكومات.

وإذا كانت “جمهوريات الموز” لينة ومطواعة، فإنَّ العلاقات الدولية تعرف على النقيض من ذلك دولا أخرى مُرَّة الطعم عسيرة الهضم لا تستسيغها معدة النظام الدولي بسهولة، لا أجد وصفا لها أفضل من “البــلدان الحنظليـــة” colocynth states. ولا أجد ضررا في أن أستعير من قاموس مملكة النبات كلمات تعبر عن ظواهر السياسة وأحوالها المعقدة. والمعروف عن الحنظل أنَّه نبتةٌ شديدة المرارة لا ينال من يذوقها غير الوجوم والامتعاض مصداقا لقول الشاعر:

“والخيل ساهمة الوجوه كأنَّما تُسقى فوارسها نقيع الحنظل”

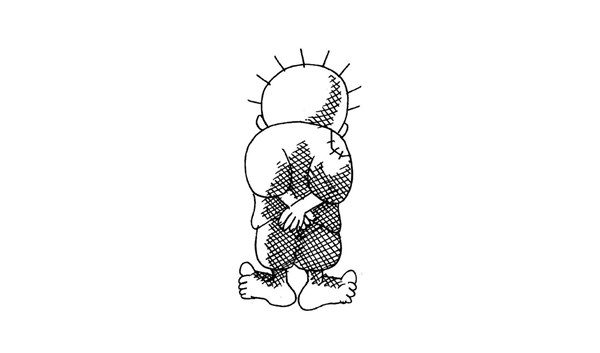

والبلدان الحنظلية دول شديدة المرارة، بل قد تكون أشد مرارةً من الحنظل نفسه، سواء على نفسها أو غيرها. وعلى ذكر الحنظل لا يمكن نسيان تلك الشخصية الشهيرة التي أبدعها رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل “ناجى العلي” وأسماها “حنظلة”، وصورها على هيئة رجل قصير القامة أجرد الرأس إلا من بعض إبر مغروسة فيه، استطاع “العلي” من خلالها تجسيد مشاعر الغضب والعتاب واليأس والفشل والإحباط والألم، التي هي تماما نفس مشاعر أبناء البلدان الحنظلية.

ومن عجائب البلدان الحنظلية أنَّها رفضت مِرارا أن تكون سكرا. منحتها الأقدار والظروف فرصة تلو فرصة وثروة تلو ثروة؛ لكنَّها صممت أن تبقى على حياة الضنك وفية للمُرِّ لا تعرف على لسانها غير طعمه. إنَّها بلدان في خصومة مستمرة مع ذاتها ومع غيرها. بلدان قلقة من نفسها، وعلى نفسها، ومسببة أيضا لقلق غيرها. يسودها خليط من الإحباط واليأس وقليل جدا من أملٍ فاتر. يستحوذ على شعوبها شعور جارف بالغضب، يصرفون ما استطاعوا منه في الداخل على هيئة أشكال وألوان من الانحراف، وما يفيض يصدرونه للخارج بأشكال لا تقل غرابةً وانحرافا. وما لا يستطيعوا تصريفه في الداخل أو تصديره للخارج؛ يكتمونه في صدورهم مرةً بعد مرةٍ؛ لتصبح حياتهم مُرة ويتضاعف مخزونهم من الغِلِّ والضجر.

وتنطبق تلك الأوصاف للأسف الشديد على بعض لم يعد قليلا من بلادنا العربية. بلدان كان بإمكانها أن تبعث على البهجة بفضل ما لديها من موارد بشرية ومادية وفيرة. لكن حكوماتها فشلت لأكثر من نصف قرن في التنمية، فزادت نسبة من يعيشون فيها تحت خط الفقر، وارتفعت معدلات البطالة بين شبابها وتدنت مستوياتهم في التعليم والآداب العامة. فضلا عن أنَها أخفقت بشدة في إنجاز ولو قدر يسير من الديمقراطية، حيث راحت تبطش وتزجر وتزأر في وجه شعوبها دافعةً بقطاعات ممن انسدت أمامهم أبوب “الحلال السياسي” إلى الوقوع في رذيلة “الحرام السياسي” إما بالانخراط في العنف والإرهاب أو بالنزوع إلى السلبية والاغتراب.

ومع أنَّ دولا أخرى غير عربية في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كانت تتجه لتصبح حنظلية، إلا أنَّها سارعت قُبيل وفور انتهاء الحرب الباردة إلى قراءة شكل النظام الدولي الجديد بدقة وذكاء، فغيرت مساراتها وبدلت توجهاتها، وصححت كثيرا من عيوبها. وبسبب هذا التعديل رأينا الديمقراطية تقتحم أدغال أفريقيا الوعرة ولا تمتد إلى الصحاري العربية المنبسطة. بدأنا نشهد تداولا سلمياً للسلطة في أمريكا اللاتينية، التي كانت من قبل قارةً تعج بالانقلابات، في حين يتم تخليد السلطة في الفضاء العربي بأكمله. ظهرت نمورٌ آسيوية تدعو تجاربها إلى التأمل بفضل ما أتاحته لشعوبها من حرية المنافسة، في حين بقيت الدول العربية الحنظلية وفية لفلسفة الاحتكار. دول أفريقية وآسيوية ولاتينية تتخلص من المُرِّ والإحباط، بينما تُصرُّ غالبية الدول العربية على التخصص في إنتاج الحنظل.

ولعل ذلك يثير سؤالا عن الفارق بيننا وبينهم: لماذا يخرج من عندنا الحنظل بينما تنتج آسيا السيارات والطائرات والكمبيوترات؟ ولماذا يسود منطقتنا –برغم ثرائها– تخلف الفكر وفقر السياسة، بينما عرفت كثير من دول أفريقيا جنوب الصحراء الطريق القويم إلى صناديق الاقتراع؟ ولماذا صدَّرت القاعدة وداعش حنظل المنطقة إلى العالم فتسببت في جلب الأذى لها، بينما لم تُرسل أمريكا اللاتينية تنظيماتها السرية لتفجر ما لديها من حنظل في نيويورك أو واشنطن؟

وقبل التفكير في أية إجابات لتلك الأسئلة ينبغي التحذير من شغف منطقتنا واستسلامها لجاذبية نظرية المؤامرة التي تعلق بلاياها دائما على شماعة الخارج، وتدعى أنَّ الحنظل الذي نتجرعه يعود إلى الغرب الإمبريالي الاستعماري البرجوازي الكافر الذي يصب المُرَّ صبا في حلوقنا. نقد الآخر قد يكون مهما؛ لكنَّ نقد الذات هو الأولوية. فالحنظل حنظلنا والمُرُّ مُرُّنا والعلقم علقمنا. من إنتاجنا وليس مستوردا من الخارج.

ولم تصبح بعض الدول العربية حنظلية إلا لفساد الرؤية وقصور التصور والعجز عن الارتقاء بالأداء الرسمي والشعبي. بعض الرسميين يتصورون أنَّ الموجة الكونية للديمقراطية لا يجب أن تصل إلى منطقتنا، على نحو يدفعهم إلى بناء حواجز صد حكومية مهولة، تحاول كسر تلك الموجة قبل أن تضرب الشواطئ العربية.

أما على الجانب الشعبي، فمعظم تشكيلات المجتمع المدني العربي تبدو تائهة وضالة، لا ترضى بقيود السلطة عليها، ولا تملك الأدوات اللازمة لكسرها، ما انتهى بها إلى حالة من الشلل والجمود. حالة تسببت في إحباط واسع قاد من بين ما قاد إلى ظهور تنظيمات حنظلية عنيفة. فالحنظل الرسمي لا ينتج غير حنظل شعبي والحنظل الشعبي يعطي المبرر للحنظل الرسمي للاستمرار لتتسع رقعة المرارة في المنطقة وتخرج منها بعد ذلك إلى العالم.

الحنظل السياسي في منطقتنا صناعةً محلية متكاملة تشارك فيها الدولة والمجتمع. صناعة تغذيها سلطة لا تشجع على الإصلاح ولا تقبل بغير احتكار كامل للقوة. يساعدها على ذلك مجتمع وإن تمنى الحرية، إلا أنَّه لا يعمل بكفاية من أجلها. وبسبب الفجوة القائمة بين الدولة الجبارة والمجتمع الخانع، تظهر باستمرار مجموعات عنترية تحاول التغيير بالعمل في الظلام. وتلك طامة كبرى؛ لأنَّ العمل في الظلام يزيد من إنتاج الحنظل. فتلك الجماعات الظلامية لم تنجح لأنَّ الدول الحنظلية لحمها مُرٌّ، ولديها من القوة ما يمكنها من ضرب كل من ينقلب عليها. ولكنَّها في الوقت نفسه ترتكب من الأخطاء ما يجدد باستمرار كراهية المجتمع ونقمته عليها. وهكذا يظل الحال في البلدان الحنظلية: حكومات تسقى المواطنين مرارة وهم يسقونها علقما. هي لا تلبي أبسط ما يحتاجه الناس، وهم يتظاهرون بأنَّهم يهابونها. الاثنان معا يصب كلٌ منهما الحنظل في جوف الآخر. إنها دائرة حنظلية مغلقة لم يعرف التاريخ بعد بطلا يكسرها.