لم تقتصر أسلحة المواجهة عند المصريين في أوج ثورتهم ضد الاستعمار البريطاني لبلادهم عام ١٩١٩، على التظاهرات السلمية والمنشورات الاحتجاجية فقط بل تعدتها إلى عنف ثوري منظم استهدف كل من الإنجليز والمتعاونين معهم من المصريين.

وكانت الاغتيالات السياسية على مدار عام كامل أحد ابرز الأسلحة التي استخدمها الجهاز السري للوفد بزعامة الضابط السابق “عبد الرحمن فهمي” ضد من اعتبرهم “خونة” من المصريين.

وكانت فاتحة هذه الاغتيالات أو محاولات الاغتيال بمعنى أصح في سبتمبر من عام ١٩١٩، حين استهدف الشاب المصري “سيد علي” موكب رئيس الوزراء آنذاك “محمد سعيد باشا” الذي رأى المصريون في تشكيله للوزارة استهانة بهم وبثورتهم.

ويشير المؤرخ “عبد الرحمن الرافعي” في كتابه عن أحداث الثورة إلى أنَّ مصر ظلَّت دون وزارة منذ استقالة حكومة “رشدي باشا” تحت ضغط الرأي العام؛ وكان وجود “البلاد دون وزارة مظهرا لتضامن الأمة أمام العدوان البريطاني” خاصَّة مع إحجام كثير من الساسة عن قبول الوزارة؛ لذا صُدم المصريون بخبر تشكيل “محمد سعيد باشا” لوزارته في مايو ١٩١٩، وقابلوها بالسخط الشديد ورأوا أنَّها تألفت بعد الثورة “على أساس الانفصال عن الحركة الوطنية ومناهضتها”.

اتخذ الجهاز السري قراره باغتيال “سعيد باشا” وتصدى لهذه المهمة الطالب بمعهد الإسكندرية الديني “سيد علي” ابن مدينة كفر الزيات.

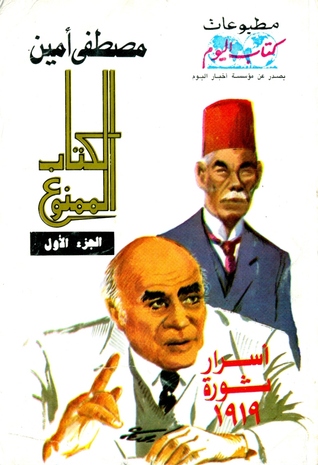

وينقل الكاتب الصحفي الراحل “مصطفى أمين” في كتابه “أسرار ثورة ١٩١٩” عن “سيد علي” روايته لكيفية تنفيذه لتلك المهمة حيث تسلم من زميل له القنبلة التي سيلقيها على “سعيد باشا” وفي صباح اليوم المحدد للعملية توجه إلى حمام شعبي فاستحم واغتسل غسل الموت لإدراكه أنَّ القنبلة يمكن أن تودي به مع رئيس الوزراء.

ثم ركب “علي” ترام الإسكندرية مع زميله، وهو يتمتم في سره صلاة الجنازة ويتلو آيات من القرآن الكريم حتى وصل إلى محطة “سان استيفانو”.

انتظر “علي” موكب رئيس الوزراء في طريقه إلى ديوان الوزارة وما أن ظهرت سيارته حتى ألقى عليها بالقنبلة وهو يهتف “خذها يا خاين”.

إلا أنَّ القنبلة انفجرت دون أن تصيب السيارة، وهُرع ضابط للقبض على “علي” الذي كان في حالة ذهول -ربما- بسبب عدم إصابته بأذى جراء الانفجار.

لم يقاوم “علي” الجنود الذين اقتادوه مقيدا بالسلاسل، ولكنَّ كرامته أبت عليه أن يستسلم لصفعات تلقاها من خادم “سعيد باشا” فصاح في وجهه “أيها الجبناء، تضربونني وأنا مكبل بالحديد!.” كما أبت عليه -أيضا- أن يرضى بمسبَّة أحد كبار موظفي الوزارة له حين نعته بـ”ابن الكلب” فرد عليه وقال “أنتم و رئيس وزرائكم كلاب”.

اقتيد “علي” إلى مبنى الحكومة لكي يتعرف عليه “سعيد باشا” ولدى سؤاله عن سبب قيامه بهذا العمل لم يزد جوابه عن “الله أمرني بذلك”.

وخلال سير التحقيق رفض “علي” أن يدلي بأي معلومة عن الجهاز السري أو من أمده بالقنبلة أو من رسم له الخطة رغم ما تعرض له من تعذيب من قبل سجانيه.

وأخفقت محاولة المحققين في الضغط على “علي” للاعتراف من خلال جلب والديه إلى مقر التحقيق؛ حيث وجد من أبويه تفهما لما قام به وانتحى به أبوه جانبا وأوصاه أن “يكون رجلا” على حد تعبيره وأن يتحمل مسئولية عمله بمفرده.

وفي قاعة المحكمة ظلَّ “علي” على موقفه الرافض لإهانته أو إهانة ما قام به؛ فحين وصفه النائب العام بأنَّه “دون أخلاق” انتفض “علي” وهو في قفص الاتهام وصاح “أنا لا أبالي أن يحكم علي بالإعدام ولكني لا أطيق أن أسمع من سافل مثلك هذه الاهانات”.

ويصف “علي” التعاطف معه في تلك اللحظة حيث حدثت ضجة في القاعة وهتف الحاضرون بسقوط النائب العام لدرجة اضطرت هذا الأخير الى التراجع.

ثم تقدَّم محامي المتهم “محمد بك أبو شادي” وفاجأ المحكمة بطلب البراءة لـ “علي” وبرر ذلك بقوله “الشعب حكم على “محمد سعيد باشا” بالإعدام؛ والمتهم نفَّذ حكما أصدره الرأي العام”.

حكمت المحكمة على “سيد علي” بالسجن لمدة عشر سنوات إلا أنَّ وصول “سعد زغلول” إلى رئاسة الوزارة عام ١٩٢٤، أدى إلى الإفراج عن معتقلي الثورة، ومن بينهم “علي” الذي خرج من سجنه؛ ليلتقي “سعد زغلول” ويشكره على موقفه.

وظلَّ “سيد علي” بعد الإفراج عنه وعمله كمحام شرعي رافضا لكافِّة محاولات توريط أي من رفاقه في تلك القضية التي سعت السلطات إلى إعادة فتحها من جديد وإغراء “علي” بالمال ليعترف على زميل له إلا أنَّه أحبط كافَّة تلك المحاولات.