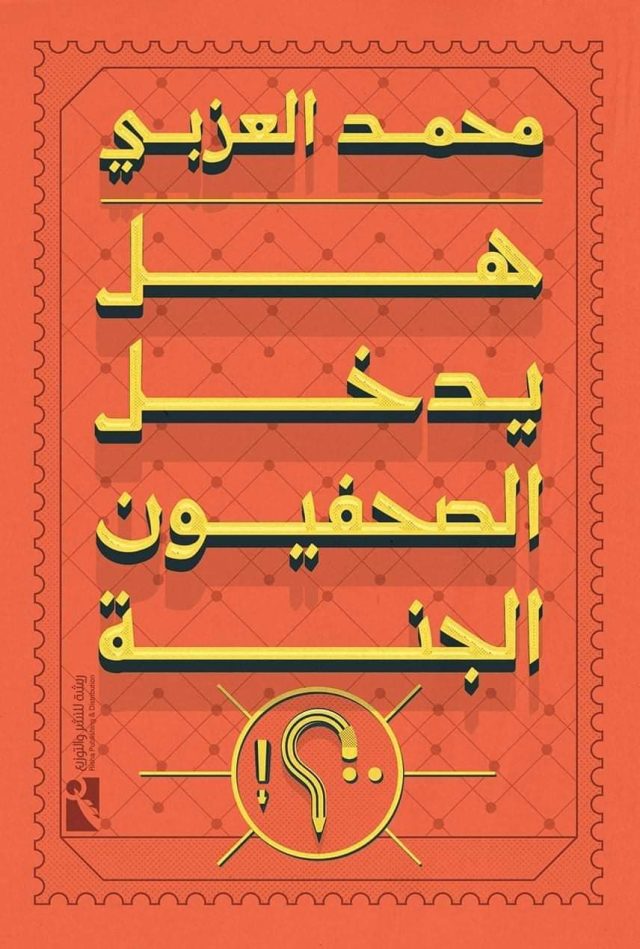

بأسلوبه المُمتع والأخّاذْ يطرح الأستاذ محمد العزبي في كتابه الجديد هذا السؤال المُثير حقا.. هل يدخل الصحفيون الجنة؟ وعلى مدى صفحات الكتاب التي بلغت نحو ثلاثمائة صفحة من القطع المتوسط، توصلت إلى إجابة على هذا السؤال الافتراضي والموضوعي في آن، وهي: نعم هناك بعض من الصحفيين سيدخلون الجنة بأمر ربي.. وهناك من الصحفيين من سيدخلون جهنم، وندعو الله أن يعفو عنهم برحمته، وفيض حنانه.

والكتاب الجميل “هل يدخل الصحفيون الجنة؟!” الذي يأتي كشأن كل كتابات أستاذي العزبي هو سباحة في بحر الصحافة المصرية الورقية الحديثة، فضلا عن التوقف عند بعض الصحافة التلفزيونية، التي انتشرت هذه الأيام، وباتت جزءًا من المشهد الصحفي اليومي في المحروسة، وخصوصا عند ساعات المساء والسهرة.

لكن ذلك المشهد الصاخب من الإعلام الصحفي المصري، يجمع بين القديم والحديث، وبين العميق الرصين والتافه المغرور، بين ما يمكث في الأرض، ويكون خيرا للناس، و”الزَّبَد” الذي يذهب “جُفَاءً” ولا ينفع الناس.

وعلى ذلك النحو من تلك المُتناقضات في هذا العالم المثير، يقدّم الكاتب صورة تكاد تكون كاملة عن الشخصيات والمواقف والأحداث، إلى حد يُثير الإعجاب؛ بل والشفقة على هذه المقدرة الهائلة من الصبر التي يتحلّى بها الأستاذ العزبي، فكيف يصبر هذا الشيخ الكبير والعطر الباقي من جيل العمالقة، هيكل وبهاء وكامل زهيري – على مُشاهدة نماذج مثل أحمد موسى وتوفيق عُكاشة؟َ!

فوفق ما نقله عن صحفي شاب اسمه أشرف توفيق، والذي كتب في مقال له عن الشعور الجمعي تجاه هذه النماذج.. هذه الكلمات الساخرة، تعليقا على لقاء السحاب للّذَيْنِ سبق ذكرهما، ويقول: “لم أُشاهد اللقاء كله بين عكاشة وموسى، فهناك طرق للانتحار أكثر رأفة”.

وبما أنني لا أتحلّى بالصبر الذي منحه الله لأستاذي، فسوف أتوقف عند الكبار ممن عرفهم الأستاذ العزبي في حياتنا العامة، السياسية والاجتماعية والإنسانية والصحفية، وخيرا لي وشكرا له أن وضع يدي، ولفَتَ انتباهي إلى القراءة الصحيحة لكتابه الجميل، ففي مُقدمة الكتاب يتحدث عن الصحفية البريطانية “كلير هولينجورث” التي بدأت عملها بأكبر سبق صحفي عالمي، وهو خبر إعلان الحرب العالمية الثانية، حيث كان عمرها 27سنة، عندما ذهبت إلى الحدود الألمانية البولندية في مهمة إنسانية لرعاية لاجئين يعانون من ضعف القدرات الذهنية، فرأت الدبابات الألمانية تقتحم الحدود البولندية، وكان ذلك بداية الغزو والحرب العالمية الثانية، أرسلت “هولينجورث” الخبر الخطير إلى صحيفة “الديلي تليجراف” البريطانية ليحتل العنوان الصفحة الأولى؛ ليصبح حديث العالم كله!

ويتتبع الأستاذ العزبي رحلة هذه الصحفية العظيمة التي كرمتها صحيفتها بمناسبة مرور سبعين عاما على اندلاع الحرب العالمية الثانية، وقد بلغت من العمر مائة عام أو تزيد!

فقد عاشت سنوات طويلة مُراسلة لصحيفتها في الشرق الأوسط، وأقامت في كلٍّ من القاهرة وبيروت، وأجرت حوارات ذكية وسخية مع الملوك والرؤساء العرب، وشاه إيران عند توليه الحكم، وبعد أن أسقطته الثورة الإسلامية بزعامة الخميني عام 1979، وكانت الوحيدة التي غطت الحرب بين الهند وباكستان في 1971، تلك الحرب التي أسمى الرئيس السادات سنة اندلاعها بعام الضباب ردا على مظاهرات طلاب الجامعات المصرية المُطالبة بالحرب مع إسرائيل وتحرير سيناء، فقد استفادت “كلير هولينجورث” من صداقتها لرئيسة الوزراء الهندية “أنديرا غاندي” فكانت المصدر الوحيد في العالم لأخبار تلك الحرب، التي انتصرت فيها الهند، وانهزمت فيها باكستان.

لكن الأمر لا يخلو من وجود صحفيين كبار في عالمنا العربي، لهم من الإنجازات الصحفية الكبيرة والرائعة، ما يشهد بها العالم، فقد نشر الأستاذ هيكل في كتابه البديع والجميل “موعد مع الشمس.. أحاديث في آسيا” والصادر عن دار الشروق المصرية عام 1973، في أكثر من أربعمائة صفحة من القطع المتوسط، – أربعة فصول من الحوار المُمتع مع القادة السياسيين والعسكريين لتلك الحرب الخطيرة، أولها عنوانه “مع إمبراطورة الهند” والمقصودة طبعا هي السيدة “أنديرا غاندي” والثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني “ذو الفقار علي بوتو” ثم فصل بعنوان “الماريشال الذي انتصر” والمقصود هنا هو الفيلد ماريشال “ما نيكشو” القائد العام للقوات المسلحة الهندية، أما “الجنرال الذي انهزم” فهو القائد العام للقوات الباكستانية “الجنرال تيكاخان”.

هذه الحوارات التاريخية هي من النصوص النادرة والشهادات الموضوعية والدقيقة التي لم تكتفِ بالوقوف عند مراحل هذه الحرب، ولكن عند بعض أسبابها والكثير من تداعياتها، ولعل أهمها قيام دولة “بنجلاديش” على أنقاض ما كان يُعرف باسم باكستان الشرقية، والدور التاريخي لمؤسسها مُجيب الرحمن زعيم حزب “عوامي” والذي وقفت معه الهند بكل قوة.

وما دُمنا في قارة آسيا، ومع كتابات الصحفيين الكبار، فالأستاذ محمد العزبي باقة العطر الجميل من الزمن الجميل –بارك الله في عمره– له مع أسطورة الحرب الفيتنامية الجنرال “نجوين جياب” حكاية جميلة، كشأن الجنرال والأستاذ، فيقول: “كانت فيتنام حلم شبابنا، وكنت محظوظا إذ سافرت إلى هناك في بداية عملي الصحفي، قرب نهاية الحرب التي استمرت من 1963، إلى 1975، أنام في بيت “العمدة” القائد السياسي للقرية التي كنت بها – على ألواح خشبية، وذلك مُنتهى الرفاهية، وأقفز من أول إنذار لحُفرة في الأرض تحميني من قنابل أمريكا العملاقة، وأستجيب مثل كل الناس لتعليمات فتيات جميلات وفي منتهى الحزم، يُحافظن على سلامة من لم يذهب للقتال في الغابات.

أيامها استقبلني الجنرال “جياب” في مكتبه المُتواضع مُبتسما يجيب على أسئلة الصحفي المصري، ويسأل أحيانا عما يجري في بلادنا، أيام عبدالناصر، ولم أعد أذكر ما دار، فقد مضى وقت طويل، ولكنني أذكر عند وداعي أنه فتح درج مكتبه، وأخرج قطعا من الحلوى المحلية قدمها لي قائلا: خذها لأطفالك عندما تعود إلى مصر.

يقول الأستاذ العزبي: “للأسف لقد نسيت الجنرال “جياب” حتى جاء خبر وفاته؛ فمثله لا يُنسى.. فقد تصورت أن اختفاءه يعني وفاته، فإذا به يعيش لبعد سن المئة، فمثلما يموت الناس مات الجنرال الأسطورة، على سرير في مستشفى بالعاصمة الفيتنامية”.

والجنرال “جياب” لمن لا يعرف هو واحد من أبرز القادة العسكريين في العالم، يختلف عن القادة العسكريين التقليدين، أمثال “مونتجمري” البريطاني، و”روميل” الألماني، و”أندريه بوفر” الفرنسي، وله أكثر من كتاب عن تكتيكات “حرب العصابات الثورية” فهو وفق توصيف الأستاذ العزبي؛ كان قائدا ثوريا يدافع عن حرية شعبه بأسلحة بدائية دوّخت أعتى الجيوش، وهزمت أمريكا بعد أن أهانتها، ومن قبلها فرنسا التي كانت نهايتها على يد نفس الجنرال في موقعة “ديان بيان فو” سنة 1954، التي تُدرَّس حتى الآن في جميع المعاهد العسكرية بالعالم.

ويستخلص الأستاذ العزبي الدرس والحكمة من سيرة هذه الأسطورة فيقول: “بعد النصر والاستقلال لم يعد الحكم للجنرالات، وإنما للبنائين ورجال الاقتصاد، غير أنه بقيّ مُشاركا وأحيانا معارضا، حتى أقعده الزمن والمرض”.

هل انتهت رحلة الأستاذ العزبي مع هؤلاء الكبار في عالم السياسة الدولية والصحافة المصرية؟

بالطبع لم تنتهِ، وإن كان بعضهم ليسوا عَلى نفس الدرجة من الموضوعية، ولكنهم أصحاب حرفية ومهنية عالية لا يُنكرها أحد.

كان رؤساء التحرير زمان ينزلون بأنفسهم إلى مواقع الأحداث، وقد توقف أستاذي عند نموذجين، يختلفان في الشهرة، ولكنهما يتسمان بالمهنية، أولهما إبراهيم نوّار رئيس تحرير الجمهورية في عقد الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فقد استيقظ مع الفجر في يوم شم النسيم ليصطحب مُصورا ويذهب إلى النيل حيث غرقت الباخرة “دندرة” وهو الحادث الذي أصبحت تُضرب به الأمثال فيقال “هاقلبها دندرة”.

ويحكي الأستاذ العزبي عن نموذج آخر من صحفيي هذا الزمان، وإن كان يختلف عن زميله إبراهيم نوار في أنه رئيس تحرير في كل العصور، وهو موسى صبري رئيس تحرير الأخبار؛ فقد ذهب بنفسه لمرات عديدة لتغطية بعض المحاكمات، ومنها جلسات المحكمة التي كان يرأسها حسين الشافعي لمحاكمة جماعة المشير عبدالحكيم عامر في أعقاب نكسة 1967، وتغطية الكثير من جلسات مجلس الأمة في عهد عبدالناصر، وبعد ذلك مجلس الشعب في عصر السادات، ولكن الأستاذ العزبي يذكر عنه حادثة صحفية نادرة لا يعرفها الكثير من القراء، وحتى الكثير من الصحفيين الحاليين، وقد “اشتهرت قصته وهو يحضر كصحفي محاكمة العاملين خميس والبقري الشهيرة في كفر الدوار، وباقي المتهمين في قضية إضراب عمال شركة الغزل والنسيج في بدايات ثورة يوليو، عندما سأل رئيس المحكمة العسكرية عن محامي المُتهم ولم يكن موجودا، طلب أن يتقدم أحد الحاضرين للدفاع، ولم يكن هناك من الحاصلين على ليسانس الحقوق سوى الصحفي موسى صبري فانتدبه، وبدأ مرافعته التي انتهت بإعدام المُتهم! وكانت أول وآخر مرافعة لموسى صبري”.

طبعا لم تكن مهنية موسى صبري المتواضعة في عالم المحاماة، كما يُفهم من الصياغة الذكية وخفيفة الظل للأستاذ العزبي سببا في إعدام مصطفي خميس ومحمد عبدالرحمن البقري؛ فالحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية، والتي كان يرأسها عبدالمنعم أمين وحسن إبراهيم عضوي مجلس الثورة، تم رفعه إلى مجلس القيادة للتصديق عليه، لكن المجلس –وكان آنذاك برئاسة اللواء محمد نجيب– وافق بالأغلبية على حكم الإعدام، ولكن ثلاثة فقط اعترضوا عليه، ورفضوا تنفيذه، هم: جمال عبدالناصر وخالد محيي الدين ويوسف صديق. وبعد ذلك بأكثر من عقدين من الزمن كشف محمد نجيب في مذكراته “كلمتي للتاريخ” التي صاغها الأستاذ أحمد حمروش أحد أعضاء حركة الضباط الأحرار التي قامت بثورة يوليو – عن محاولة اللواء نجيب تخفيف الحكم بلقائه بمصطفى خميس ووعده بذلك، في مُقابل أن يكشف عن باقي أسماء من شاركوه في ترتيب الإضراب، وحرق بعض عنابر المصنع، لكن خميس والذي يبدو أنه كان عضوا في حركة حدتو الشيوعية، رفض –في موقف شجاع– الكشف عن زملائه في عملية الإضراب، فما كان من اللواء نجيب إلا أن أخذ بموقف الأغلبية بالتصديق على حكم الإعدام للعاملين، في حين كان اعتراضه كفيلا بوقف التنفيذ.

لا تتوقف الرحلة المثيرة للأستاذ العزبي في البحث عن العجائب والغرائب في عالم الصحافة المصرية عند هذا الحد، فقد سبق أن أتحفنا بالكثير من الوقائع والذكريات في كتابه الرائع “الصحافة والحكم” والصادر عن سلسلة كتاب الجمهورية عام 2015، لكن الاختلاف بين الكتاب السابق والكتاب الراهن أن الأول فيه من السيرة الذاتية الكثير، ولم تكن تلك السيرة هي حياة ومسيرة الأستاذ العزبي فقط، ولكنه جاء على سيرة وحياة وعطاء الكبار من جيله.. محمد حسنين هيكل، وأحمد بهاء الدين، والأخوين مصطفى أمين وعلي أمين، وصلاح حافظ، ومصطفى بهجت بدوي، وحلمي سلّام، وصلاح منتصر، وموسى صبري.. وغيرهم مع اختلاف التوجهات والمقامات، غير أنهم –جميعا– أصحاب مهنية عالية، وتاريخ كبير، بل أن الكثير منهم “أسطوات ومِعلمين” في شارع الصحافة.. في حين أن الكتاب الجديد، وهذا سر جاذبيته وجماله، جاء على “الصالح والطالح” في هذا العالم الصاخب، فمنهم من يحمل بعض عطر الأقدمين، والكثير منهم ينطبق عليه وصف العبقري يوسف إدريس: “العمل في الصحافة المصرية، أصبح مهنة من لا مهنة له”.