تحتل ليلة العيد أهمية خاصة لدي المصريين، الذين يحرصون على إحيائها وفقا لطقوس خاصة توارثوها جيلا وراء جيل، ورغم أن بعض هذه العادات لم يعد موجودا إلا أن فرحة العيد تبقى جزءا من روح مصر، في مختلف العصور والأزمان وهي الحالة التي عبرت عنها أقلام الكثير من الأدباء.

كان العقاد واحدا من أكثر الأدباء الذين كانوا يستغلون هذه المناسبة، في سرد عدد من ذكريات طفولته وصباه وما كان منه من أفعال وتصرفات وطرائف في العيد، وبحسب العقاد فإن الأطفال هم سر الفرح الذى يغمر الوجود في هذه المناسبة السعيدة؛ حيث يقول في مقال نشره بجريدة الأخبار”الأطفال الصغار هم الذين تكفَّلوا قديما بالنداء، أو بالصياح حول البيوت: (الليلة الوقفة وبعده العيد)، ولا بدَّ من احترام الكبار هذه التقاليد إنْ كانوا مُنصِفين؛ لأن الأطفال الصغار هم الحقيقة، وليس غير الطفل الصغير أحد يستطيع أن يخلق السرور حسب الميعاد، وكلما أراد ليكن (عيد) فهو عيد”.

وفى مقال آخر يتحدث عن ذكرياته “تبتدئ تهنئات العيد في الريف بعد مغرب الشمس من يوم الوقفة، وتكون مقصورةً في ذلك اليوم على الجارات القريبات من المنزل لأن الغالب عليهنَّ أن يذهبنَ صباحَ العيد مُبكِّراتٍ إلى (القرافة) لتفريق الصدقة على أرواح الأموات، وتدخل الجارات واحدة بعد الأخرى، يُرَدِّدن صيغةً لا تتغير، تنتهي بهذا الدعاء (يعود عليكِ كل سنة بخير. أنتِ وصغيريِنِكْ، وصاحب بيتك، والحاضرين والغائبين في حفظ الله)، وقبيل المغرب تكون عملية التغيير، وتوزيع الملابس الجديدة على صغار البيت، قد ابتدأت على يد الوالدة، في نشاطٍ وسرعة، ولكن وهذا هو العجب في غضب وشدة وأحياناا في سخط وصياح: تعال يا ولد… اذهبْ يا مسخوط… اِلحقْ اُدخلْ الحمّام”.

أما نجيب محفوظ الذي لم يترك شيئا في الحارة المصرية دون أن يتطرق له فإنه يرسم في رواية “فتوة العطوف” مشهدا دقيقا لليلة العيد حيث يقول: “إذا لاحت في الأفق القريب بشائر عيد الفطر، خفت وطأة رمضان عن النفوس، وهون الفرح الموعود من جفاف شهر الصوم واهتزت صرامة التقشف في الصدور، تحت موجة طرب آن انطلاقها، هناك تجد ربات البيوت أنفسهن في مكانة الساحر، يتطلع إليهن الصغار بأعينهم الحالمة هاتفة بهن أن يبدعن آيات الكعك اللذيذ وأن يخلقن من العجين كهيئة العرائس والحيوان والطير”.

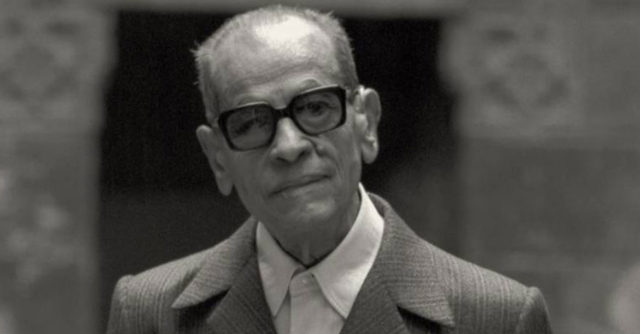

وفي كتاب “أنا نجيب محفوظ” لإبراهيم عبد العزيز يقول أديب نوبل “حضرت العيد في طفولتي في أكثر من مكان، أولا في حي الجمالية الذي ولدت به، ثم في حي العباسية الذي انتقلنا إليه بعد ذلك، ثم حضرته في الكبر في أنحاء متفرقة من القاهرة والإسكندرية، لكن ذكرى العيد في الطفولة مازالت هي ذكرى الجمالية، فقد كنت أشاهد مباهجه حتى من قبل أن يُسمح لي بالنزول إلى الشارع”.

وتبقى الثلاثية واحدة من أهم الروايات العربية التي رصدت مظاهر احتفال المصريين بالعيد من خلال واحدة من الأسر المصرية التي تعيش داخل أحد الأحياء الشعبية بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919.

وفي رواية “خالتي صفية والدير” لبهاء طاهر نرصد ملامح العلاقة القوية بين أقباط ومسلمي مصر، حيث يتبادلون التهاني في المناسبات المختلفة، ومن بينها العيد الذي تتنوع مظاهر الاحتفال به داخل القرية المصرية منذ وقت مبكر.

ويتجسد العيد ومظاهر الاحتفال به بوضوح في رائعة إحسان عبد القدوس “في بيتنا رجل” وتبدأ الرواية خلال شهر رمضان، حيث يهرب المناضل إبراهيم حمدي من المستشفي وقت الافطار، مباشرة لمنزل زميله محيي الذى تقع أخته في حبه، ولكنه يقرر السفر للخارج وتتطور الأحداث بعد ذلك وفي خلفياتها جزء كبير من يوميات المصريين في رمضان ومظاهر فرحتهم في العيد.

أما الأديب الكبير جمال الغيطاني، فله سلسلة مقالات شهيرة نشرها في مجلة العربي الكويتية، رصد فيها الكثير من المظاهر الاحتفالية بشهر رمضان حيث يقول “مازلت أذكر باعة الفول الذين يظهرون قبل شروق الشمس، ولكل منهم موقع معلوم، لا بد أنهم أعدوا عدتهم تحسبا لمجيء الشهر الفضيل، كما يبدأ طواف باعة الزبادي، ينادون عليه إذ إنه من لوازم السحور، يحمل كل منهم طاولة خشبية مستديرة فوق رأسه، وتحت إبطه حاملٌ خشبي، يغرزه عند وقوفه، كان الزبادي يباع وقتئذ في أوانٍ صغيرة من الفخار، اسم الآنية «سلطانية”.

وعن العيد يقول: “كنا نحرص على صلاة العيد في الحسين، وبعد ذلك كنا نقف في الشارع انتظارا لظهور عبد الناصر ولم تكن فرحتنا تكتمل إلا برؤيته”.