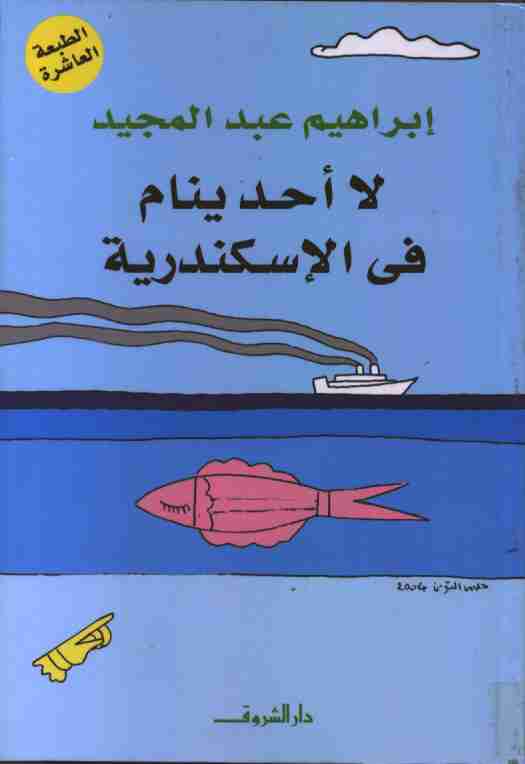

على مدى حوالي (750) صفحة من القطع غير المُعتاد في الأعمال الروائية، أتحفنا إبراهيم عبد المجيد بثلاثيته الجديدة “الهروب من الذاكرة”. والتي حاول فيها تفادي طريقة نشر ثلاثيته الإسكندرانية الشهيرة “لا أحد ينام في الإسكندرية” و”طيور العنبر” و”الإسكندرية في غيمة” والتي تفصل بين أجزائها الثلاثة؛ العديد من السنوات.. فالجزء الأول صدر في عام 1996، فيما صدر الجزء الثاني في عام 2000، أما الجزء الثالث والأخير فقد رأى النور في عام 2012، ولذلك عقد “إبراهيم” العزم عَلى أن يأخذ نفسه بالشدة، ويُصدِر ثلاثيته الأخيرة دفعة واحدة، فيجلس لكتابتها ابتداء من شهر أكتوبر 2019، ويُتمها في فبراير من عام 2021، أي في نحو عامين من الجهد المتواصل.

هل تستحق هذه الرواية هذا الجُهد من “إبراهيم” في كتابتها، وهذا الجُهد الذي بذلته في قراءتها، إذ فرغت منها في نحو أسبوع أو يزيد؟

بكل صدقٍ أقول أنها تستحق هذا الاهتمام، وذاك الجُهد من الكاتب، ومن القارئ عَلى حدٍ سواء، فهي تحكي عن واقع نعيشه، ونحيا مُشكلاته كل يوم، بل كل ساعة، تلك القضية التي تتعلق بالحريات في وطننا وبلدنا…

ولكي يُعالج “إبراهيم” هذه القضية بكل وضوح لجأ الى الخيال حينًا، وإلى الواقع في كثير من الأحيان؛ ليقول كلمته ويترك رسالته بكل صدق، لمن يعنيهم أمر هذا الوطن؛ سواء من كان حاكمًا ، أو كان محكومًا.

الثلاثية التي تأخذ عنوانا عاما ورئيسيا “الهروب من الذاكرة” تضم ثلاثة أجزاء هي بالتتابع: “العائد إلى البيت في المساء” و”طريقان للهروب” و”لأن في الدنيا نساء” وهي صادرة عن دار “المتوسط” في ميلانو بإيطاليا، ومتوفرة في المكتبات الرئيسية بالقاهرة وغيرها من مدن مصر.

والحكاية –دون الدخول في تفاصيل قد تُفسد مُتعة القراءة– أن “مجدي هبة الله حسين” ويعمل مدرس تربية وطنية في مدرسة الآمال الابتدائية بإمبابة، قد وجد نفسه في عنبر واحد مع مجموعة من الناس في أحد السجون المصرية، ينتمي بعضهم لليمين وبعضهم لليسار، وفي النهاية يضحكون ويتصافحون، إذ سرعان ما وحِّدت بينهم الجُدران الأربعة.. كانوا عشرين وهو بينهم حائر، لا يُصدَّق اليساريون أنه لا يعرف انتماءه، ولا يُصدِّق اليمينيون ذلك أيضا؛ بل شَكّ اليساريون أنه “أمنجي” مدسوس عليهم من سلطات السجن، وشَكّ اليمينيون فيه أيضا، أما هو فقد التزم الصمت في البداية، ولم يُجب عَلى أسئلة أحد.

تركهم في حيرة، فهو لا يستوعب من الأمر شيئا، ترك سائليه في دهشة، بمثل ما ترك أصحاب القرار في هذا السجن، هؤلاء في زوايا الحيرة والنسيان، فهم لا يعرفون لماذا تم سجنهم؟ هو صحيح حبس لا اعتقال، ولكنهم لا يعرفون متى يخرجون من بين ظلامه إلى ضوء الشمس ونسيم الحُرية!

عاد مجدي ليلا إلى بيته في إمبابة، بعد الإفراج عنه من مكتب الأمن الوطني في شارع جابر بن حيّان بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، عاد إلى بيته، وتحديدا في أرض الجمعية التي يطلقون عليها “مُهندسين إمبابة” تشبُها أو تمسُحا بحي المُهندسين الراقي. عاد إلى بيته وإلى أحضان زوجته زينب رجب شعبان، وأحضان طفليه لينا وعمرو، بعد غياب طال لخمس سنوات من القهر، كانت زوجته زينب مُدرّسة اللغة العربية، وزميلته في نفس المدرسة في انتظاره كل يوم، كانت نموذجا رائعا للزوجة التي لم تتخلف يوما عن موعد زيارته في السجن، ولا دور الأُم التي تعرف واجبها، لم يَغِبْ زوجها لحظة عن ذاكرتها وخيالها، وأحلامها بالعودة إلى حياته وبيته وأولاده ومدرسته ومدينته وأصدقائه.

كانت عودة مجدي إلى مدرسته، بصحبة زميلته وزوجته؛ ليجد ذات الزملاء والزميلات لم يصيبهم شيء ذو قيمة في الحياة وفهمها، أو وضعهم الاجتماعي أو المهني أو الوظيفي، ابتداءً من مدير المدرسة إلى فراشي المدرسة وحُرَّاسها، لكنهم لم يتخلّوا أبدا عن صفاتهم الطيبة والنبيلة، فقد استقبلوه بالحب والترحاب، فضلا عن عدم طرحهم السؤال: “أنت كنت فين؟!

لم يسمع هذا السؤال الفضولي السخيف منهم أبدا، فقد بدا أن زينب وهي “بمئة راجل” قد قامت بالواجب طوال تلك السنوات، ما خفف عنه عبء الإجابة عن أسئلة لا لزوم لها.

عاد والتقى بزملائه ومنهم زميله سمير التايه مدرس الجغرافيا الذي شارك في ثورة ٢٥ يناير، دون معرفة بأصول السياسة، ولكنه غادر تلك الصفة الثورية منذ غادر ميدان التحرير، ميدان الثورة ورمزها، غادره ولم يَعُدْ إلى هذا العالم من الأحلام، بعد أن غادرته صديقته التي عرفها بالصدفة خلال ثمانية عشر يوما مجيدة قضاها بجوارها، فقد تلقت رصاصة في فخذها غادرت بعدها إلى أمريكا أرض الأحلام البعيدة، ولكنها لا تغيب عن ذاكرته بملامح وجهها البريء، ولا تلك القُبلة الخاطفة التي زلزلت كيانه، وظل أسيرا لرحيقها السماوي، فهي عنده من حوريات الجنة، ولكنها ذات ملمس وجسد ومشاعر، وليست شعاعا من النور.

سمير التايه.. حكاية مثيرة وجميلة ورائعة، صحيح هو لا يشغل ذات المساحة التي يشغلها مجدي وزوجته زينب من صفحات تلك الرواية الرائعة، ولكن حكايته ذات طعم خاص ورؤية متفردة ونهج في الحياة جمع بين الجنون والأحلام والمُغامرة التي لا تخلو من الشطط والجرأة.

في تلك الرواية البديعة، ثمة أركان وأعمدة قامت عليها تفاصيلها الدقيقة والجميلة والمُذهلة، الركن الأول هو مجدي هبة الله، ويتعلق الركن الثاني بزينب رجب شعبان، أما الركن الثالث فهو بلا جدال سمير التايه ومعه لُبنى، تلك المرأة الفاتنة التي أحيت ذكرياته القديمة مع حبيبته الجميلة التي تركته، وتركت الوطن كله في أعقاب ثورة يناير، وغابت كما غابت أحلامها مع تلك الثورة المُجهضة!

ولكن تلك الأعمدة التي قام عَلى صرحها هذا الإبداع الجميل، لا تخلو من أبطال بعضهم كان معه في نفس العنبر بذات السجن، مثل عِيْد المُتحدث مع النباتات، وفخري منير الفنان السكندري الذي يتكلم عن الإنسان حين يصير عبدا للآلة، وتنمحي شخصيته بالاستلاب، وحسام وهبان المُثقف اليساري الذي يحلم ككل إنسان بالحرية والعلم والثورة، والشيخ يُسري الذي يقول بأن الإنسان صاحب إرادة، ومن يقول بغير ذلك فهو يلغو في الحديث بكلام فارغ، فالأهم “هو الرضا بما قسمّهُ الله، فالله لا يريد الحانقين”.

أما من كانوا خارج السجن فيأتي منهم صديقه وابن إمبابة المُحامي عبدالله مفتاح ومُساعدته الفتاة الجميلة، ماجدة هبة الله، أما سلوى الجبالي المثقفة الإسكندرانية الرائعة التي أحبها الفنان فخري منير، فقد جاءت في الرواية بمثابة الحُلم، أو الشهاب القادم من السماء لينير الدنيا، ولكنه يغيب وينمحي فور ملامسته الأرض، والمقاول الشاطر أبو رُقية السلفي الذي يقتني في ڤيلتيه بالشيخ زايد وفي أكتوبر عددا كبيرا من الجواري والحريم، ولا يرى في ذلك حراما ولا رذيلة بالزنا، باعتبارهن مِلك يمينه، ومنهن لُبْنَى التي اختار لها سكنا في إمبابة، وفي ذات البناية التي يقيم فيها مجدي وزوجته، كذلك نتعرف عَلى شخصية الدكتور صلاح الچيلاني الفنان الكبير والأستاذ في كلية الفنون الجميلة، وأحد الأسماء اللامعة في ثورة يناير، وغيرهم…

جمعت الرواية بين اليأس والأمل في ذات الوقت، وكان منطلقها تلك الحالة التي تسيطر عَلى بطلها.. الذي تُطارده خيالات وكوابيس وأحلام منذ خرج من السجن، تعود جميعها إلى رفاقه الذين تركهم في السجن. تعاوده الكوابيس برؤيته لأشياء لا يراها سواه، يحاول الهروب منها والسعي إلى تركها وراءه؛ فلا يجد لها فكاكا، أو يستطيع لها نسيانا، بيد أن زوجته زينب لا تألو جهدا، ولا تعرف تكاسُلا لقطع زوجها عن هذا الماضي المؤلم؛ مهما كان في ذلك من ألم وإحباط.

في الرواية تفاصيل جميلة ودقيقة، تصل إلى حد مُذهل من الإتقان، فكما نجح إبراهيم في ثلاثيته الرائعة عن مدينته ومسقط رأسه “لا أحد ينام في الإسكندرية و”طيور العنبر” و”الإسكندرية في غيمة” في الإتيان بالكثير من التفاصيل، فإني أراه عَلى نفس الدرجة من الإتقان والدقة والمجيء بتفاصيل التفاصيل عن وسط البلد ومقاهيها وشوارعها وميادينها، ومدينة أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي ومرسى مطروح والسلوم، وحياة البدو وشبكات تهريب البشر إلى ليبيا، وجمال تونس الخضراء، وحتى الجزائر التي كانت في زماننا رمز الثورة، ومُدن المغرب العربي، مراكش والرباط والدار البيضاء التي لا يعرف رجالها الكبار زعيما للعرب سوى جمال عبد الناصر إلى الحد الذي يتصوّر بعضهم أنه لازال حيا، ولم ينتقل إلى رحاب الله!

أما مجيء إبراهيم عبد المجيد عَلى تفاصيل الحياة في إمبابه وأرض الجمعية، فقد فاق كل حد، ومن هنا يأتي ذلك المُبدع الجميل في طليعة من منحهم الله تلك الذاكرة القوية، فقد عاش في هذا الحي العريق، والذي يحلو للبعض تسميته بجمهورية إمبابه، سنوات طويلة من حياته القاهرية، وواضح أنها تركت أطيب الأثر في نفسه، فالذي يعرف “إبراهيم” في حياته الواقعية كما عاشها هناك، يكتشف أن إمبابه وأرض الجمعية والوراق والبصراوي وشارعي الوحدة والقومية وميدان الكيت كات، ومطعم البرنس، وشارعي النادي الرياضي وطلعت حرب، والمطبعة الأميرية والكورنيش.. لم تُغادر ذاكرته أبدا، شأنه في ذلك شأن صديقه الراحل إبراهيم أصلان ابن إمبابه التاريخي، وصاحب قصة “مالك الحزين” التي تحولت إلى فيلم “الكيت كات” الذي وصف يوم انتقاله من إمبابه إلى سكنه الجديد في منطقة المُقطم، بأنه “انتزاع قطعة لحاء جافة، من شجرة عتيقة، وإن كانت حية، عن جذعها الطّري كيما تلتصق بِجِذْع آخر”.

غير أن هذا العمل البديع لا يخلو من بعض الملاحظات، وإن كانت محدودة.. منها حكاية ذلك السجين الذي كان معهم في نفس العنبر، وقد احتجز بدعوى صلته بجماعة إرهابية، وفي الحقيقة أنه ألقي القبض عليه داخل بيت سيدة سيئة السمعة وهي زوجة مُجرم هارب من القانون، ما لا يضيف للرواية أي بُعد درامي أو معنى قيمي، كذلك الإتيان عَلى ذكر مُمثل فاشل، ومقاول هارب، أطلّ عَلى الشعب المصري بمجموعة من الفيديوهات والتسجيلات التي تُحرض الشعب عَلى الثورة؛ وظني أنه أتفه من أن يأتي ذكره في رواية تحمل اسم إبراهيم عبدالمجيد.

في صفحات تلك الرواية الفاتنة يتردد بين وقت وآخر ذلك النداء عند ساعات الليل في شوارع القاهرة والذي يقول: “يا عدرا، يا أُم النور، ليه سايبانا في الضلمة”…

والدلالة في هذا النداء واضحة، وهي إشارة إلى غياب الحرية، في الفكر والتعبير والمُعتقد، ولكن في ظني، أن وطن يوجد فيه، وبين جنباته وفي كل بيت، زينب رجب شعبان –لا يحتاج لشيء سوى الدعاء باسم السيدة العذراء، والسيدة زينب، عقيلة بني هاشم وحفيدة رسول الله، ليحفظ هذا الوطن من كل سوء، فمن قرأ رواية “الخيميائي” للكاتب البرازيلي الكبير “باولو كويلو” والتي ترجمها إلى العربية الرائع “بهاء طاهر” سيدرك من خلال رحلة البطل التي بدأت من إسبانيا، وانتهت عند أهرامات الجيزة بحثا عن الكنز– أن الكنز كان تحت قدميه، هناك حيث ولُدَ وعاش في إسبانيا.

الكنز هنا يا صديقي “إبراهيم” في زينب رجب شعبان وسعاد وفاطمة وأمينة وتيسير وچورجيت وماجدة ومروة ومادلين ونفيسة وأم كلثوم… وغيرهن كثيرات، وكل أُم في كل بيت في مصر المحروسة.

بقي أن نقول أن “الهروب من الذاكرة” عمل رائع وجميل يُضاف إلى رصيد كبير ومُشرق ومُشرّف، لواحد من أبناء نجيب محفوظ، وكل من سار عَلى دربه في عالم الإبداع الجميل.