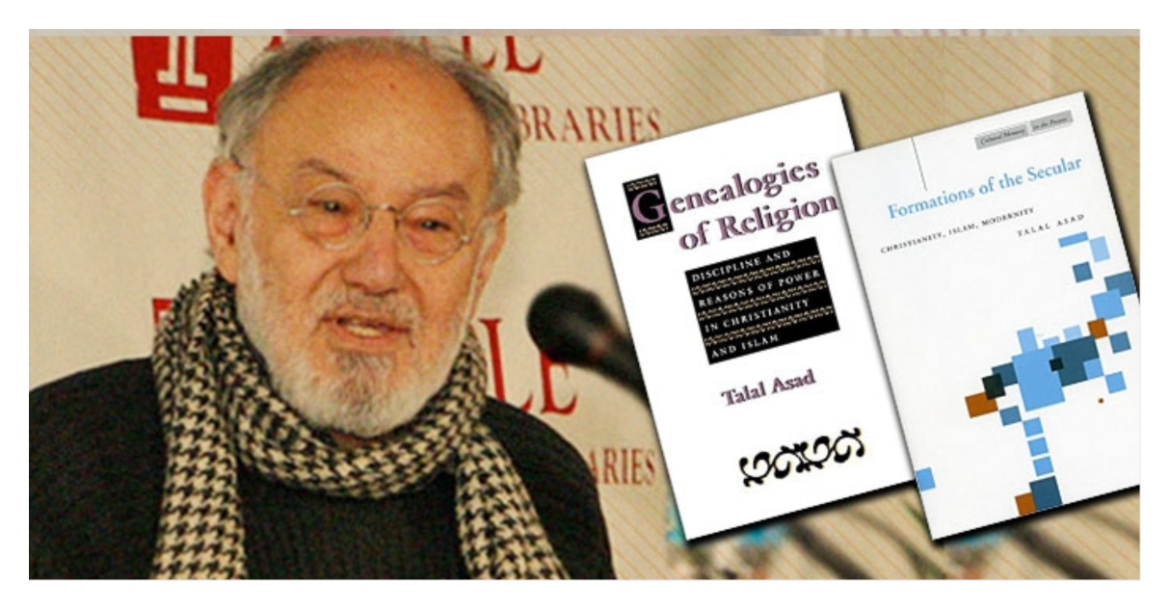

يعتبر الدكتور طلال أسد المتخصص في الأنثروبولوجيا من أصحاب الإسهامات الفكرية المتفردة فيما يتعلق بعدد من القضايا أهمها: دراسات ما بعد الكولونيالية، ورؤاه حول الحداثة الغربية، وأطروحاته بشأن العلمانية وتمظهراتها في الغرب وفي الشرق الأوسط على حد سواء.. وينعكس التنوع الثقافي في شخصية د. طلال بشكل واضح على أفكاره التي يحاول طرحها بعيدا عن التحيزات، والرؤى المسبقة، إذ كان لنشأته الدينية في بيت والده المفكر النمساوي اليهودي المتحول إلى الإسلام محمد أسد، ووالدته بنت المدينة المنورة السيدة منيرة الشمري – الأثر الكبير في تكوين شخصيته بين النزعة الفكرية المتجاوزة للقوالب الجامدة متمثلة في والده، والتدين التقليدي الصارم المتمثل في والدته.. وكان لانتقاله مع والديه للإقامة في باكستان، والتحاقه بمدرسة تبشيرية داخلية – دور مهم في رسم علاقته بالآخر المسيحي، قبل أن يغادر إلى إنجلترا للالتحاق بجامعة إدنبرة كطالب للهندسة؛ استجابة لرغبة أبيه الذي كان مولعا بفنون العمارة؛ لكنه ما لبث أن تحوّل لدراسة علم الإنسان (الأنثروبولوجي) الذي سيحصل فيه على شهادته الجامعية، ثم الماجستير من نفس الجامعة قبل أن ينتقل إلى جامعة أكسفورد ليحصل منها على درجة الدكتوراه، قبيل توجهه للعمل بجامعة الخرطوم لمدة خمس سنوات، ينهي خلالها بحثا ميدانيا عن قبيلة الكبابيش صدر في عام1970م في كتاب بعنوان” عرب الكبابيش: القوة والسلطة والتوافق في قبيلة الرحل”.

كشف د. طلال في هذا الكتاب عن تعريف يتحكم بقوة في نظرة الغرب العالم، هذا التعريف يوضح حقيقة التحديث الذي قام به الغرب الاستعماري في بعض البلدان، فهو لم يكن محاولة جادة لإنقاذ بشر يتعرضون للعديد من الممارسات الوحشية، بقدر ما كان فرضا لمعايير التحضر الغربية للعدل والإنسانية على الشعوب في تلك البلدان؛ رغبة في تكوين مجموعة من البشر بحُلَّة جديدة أسلس قيادا.. ويتلخص هذا التعريف الذي صاغ تلك الرؤية في كلمتين فقط تصفان كل شيء خارج هذه الدائرة بأنه “غير غربي”.

ينتقد الدكتور أسد بهدوء أصحاب التوجه الذي يقطع بأن الحل يكمن دون شك في اتباع الحداثة الغربية بكل تفصيلاتها، حتى ولو جعلنا ذلك مجبرين على القبول بكافة أشكال التبعية السياسة والثقافية والاقتصادية مؤكدا على أننا “لسنا مضطرين إلى قبول تعريفهم للحداثة، الذي إنما هو لتقييدنا وإعاقتنا، وهو أمر يختلف عن ادعائنا امتلاك ما يلزم من مصادر مادية وأخلاقية لممانعة حقيقية ولصياغة مبدعة لخياراتنا الخاصة.. وذلك بغض النظر عما إذا كان يطيب لنا أن نطلق صفة الحداثة على هذه الخيارات أم لا”.

ويضيف أسد “إن افتراض الغرب أن حداثته التي هي نتاج تحديدات تاريخية شديدة الخصوصية – تصلح للعالم كله هو افتراض شديد الغرابة؛ لأن هذه التحديدات بالضرورة مترابطة ترابطا ينطلق من افتراض مضمر يقوم على الاعتداد بتساوق بعض هيئات الحداثة (العلم الحديث، السياسة الحديثة، الأخلاق الحديثة…) وهو ما يعطي للحداثة دورا وظيفيا يطغى على كافة جوانبها، وهو ما يستوجب الحيطة والحذر خاصة من جانب علماء الاجتماع…”.

ويشير أيضا إلى أن طبيعة الصراعية المسيطرة على الفكر الغربي جعلته مولعا بالثنائية، حتى أنه يضع الحداثة الغربية في مقابل التقليد الشرقي، وكأن الحداثة بريئة تماما من التقليد، وهو مفهوم قاصر يرمي إلى وصم التقليد بأنه يقصد إلى “تأسيس الراهن على قواعد موضوعة وطرق مخطوطة ومبادئ مسطورة، تلوح من خلالها نزعة قسرية وتوجيهية تمهد لنظام اجتماعي قوامه إبدال الحياة الغنية بحياة فقيرة ومقيدة بقيود النواهي والأوامر”. وهذا ليس صحيحا بشكل مطلق، ولا يمكن القطع به بينما تنعت الحداثة بأنها إنما تقوم في وجه الاعتداد بالتقليد، غير مفارقة “للإقرار بجدة التاريخ المعاصر وباستحالة رده إلى سالف معهود”.

فالتسامح الديني الغربي الذي يروج له كثيرون، ما هو إلا “وسيلة سياسية غرضها تقوية سلطة الدولة، التي ولدت من رحم حروب القرنين السادس عشر والسابع عشر الطائفية، وليست محض هدية صادرة عن نية حسنة للدفاع عن التعددية”.

ويرى أسد أن السمة المميزة للحاكميّة الليبرالية الحديثة، والتي ترتبط بها العلمانية “ليست هي الإكراه ولا هي التفاوض (التراضي) وإنما هي فن الحكم الذي يتوسل بالانضباط الذاتي والمشاركة والقانون والاقتصاد.. جاعلا منها مجرد عناصر في استراتيجية سياسية.

لذلك فإن أصول الدولة الحديثة العلمانية مرتبطة بالاهتمام بتحقيق التوافق فيما بين أناس “عقلانيين” لخلق هامش تستطيع أن تُقْصِي إليه الدين والأشكال الأخرى للمعتقدات الغامضة وغير اليقينية.. ففي المجتمعات العلمانية يُنظر إلى أساليب التعقل والحجاج العلمانية على أنها تجسيد لعقل كوني، ويُنتظر من المؤمنين أن يكونوا أكثر تساهلا بشأن معتقداتهم، وأن يظهروا أقل إيمانا مما هم عليه بالفعل.. فليست العلمانية إذن متعلقة بالفصل بين المجالات الدينية والعلمانية، ولا بإرساء التسامح بقدر ما هي متعلقة بالسلطة السيادية للدولة القومية الحديثة.. بحسب ما يؤكد د. أسد الذي يعي متطلبات هذه الدولة القومية الحديثة جيدا؛ إذ أنها تتطلب نمطا بعينه “من الذوات، ذوات قانونية، مهيأة للحياة الفردية الحديثة، ومتورطة تماما في اقتصاد السوق.. تتألف هوياتها من “طبقات من الانفعالات المُلقنة”.

ولا يستنكف المفكر البارز أن يعلن أن هذه الأوهام الغربية التي سوقت على نحو جيد، قد تلقاها عديد من مثقفينا بالقبول، وجاهروا باستخدامها رميا للإسلام بسهام التحقير، وانتقاصا من قدرته على التعبير… وهو بدوره يفند هذه المزاعم بقوله “أن التقليد لا يخضع لتقضِّي الزمن، ذلك لأن الأزمنة: الماضية والحاضرة والمستقبلية تحمل في طياتها، كل على طريقته الخاصة، معنى امتداد التقليد وتواصله، وما ذلك إلا لأن الأصل في التقليد ليس هو الحضور الزماني، وإنما هو الحضور الاستطرادي، وبهذا تصير هذه الأزمنة عبارة عن فضاء مفتوح لها الحضور الذي يمتد فيها جميعا كما يمتد فينا”.

لماذا يحاول الغرب إقناعنا دائما أن حداثته “تتعدى فكرة المثال الذي يجب أن يحكم التطورات الراهنة، لتستوي سبيلا أصيلا لا يشذ عنه أي تقليد؟” يتساءل د. طلال مؤكدا على أنه عمل غير ذي نفع أن نسعى إلى نصب المفاهيم الكلية للحداثة معيارا وحيدا للنظر في الأشياء كلها.. وهذا ما يكشف مجددا عن غرام الغرب بثنائية التنابذ، ورفض التجاور وهو ما يؤكد عدم صحة المنطلق الغربي بهذا الشأن، ويرى أسد أن التقليد والحداثة ليستا حالتين متنابذتين في مرتبة الثقافة والاجتماع، وإنما هما حيثيتان مختلفتان للوضعية التاريخية، ويدلل على ذلك بأن كثير من الناس يعتقد “أن الليبرالية كتقليد هي مفهوم مركزي بالنسبة للحداثة”.

إن ما يميز طرح الدكتور أسد بهذا الخصوص هو فهمه العميق لطبيعة الثقافة العربية الإسلامية وما تحتويه من خصوصية وقابلية كبيرة للتحديث وفق ما تفرضه الأطر الحاكمة للمجتمعات، كما أنه لا يرفض الحداثة الغربية رفضا كليا، إنما يرفض ذلك الافتراض الرامي إلى القول بكونه حلا متفردا لا بديل عنه.. ولا يغفل الدكتور أسد عن أن كثيرا من تأزمات الشرق ومشكلاته كانت مخلفات خطرة وقابلة للتفاقم للحقبة الكولونيالية، وهي تستمر في صور شتى ثقافية وسياسية واقتصادية تابعة تنتج كثيرا من التوتر، وتلعب على التناقضات، ولا تبحث عن حلول حقيقية برغم أن كثيرا من الأوضاع قد صار قرب الحافة.