ينتميان إلى جيل واحد هو جيل ثلاثيينات القرن الماضي بكل ماشهدته تلك الحقبة من زخم في الأحداث السياسية على الصعيدين العالمي والمحلي. واللافت أيضا هنا هو المسافة الزمنية المتقاربة بين رحيلهما، وهو الأمر الذي خلف صدمة لكل متابعي الحركة الثقافية في الوطن العربي، لاسيما أن ذلك الغياب تزامن بشكل متقارب أيضا مع رحيل ناقد الخطاب الديني “نصر حامد أبوزيد”، والذي قال فيه المفكر الماركسي “محمود أمين العالم” (أنه خير من قرأ النص الديني) على الرغم مما يمكن أن يثيره هذا لدى البعض من تحفظات.

نصر حامد أبوزيد

يعتبر كل من “محمد أركون” و”محمد عابد الجابري” من أصحاب المشاريع الفلسفية الكبرى التي تهدف إلى إحياء الثقافة العربية، والخروج بالأمة الإسلامية من وضعها الحضاري المأزوم لتعود فاعلة في التاريخ الذي تخبطت في رُدهاته طوال ما يقرب من السبعة قرون. إلا أنه وعلى الرغم من وحدة الهدف الذي سعى إليه كل منهما، فإن العين المتفحصة لمشروعيهما تلحظ أن ثمة اختلافا جوهريا كبيرا بينهما، سواء في الأدوات أو المنطلقات أو الخلاصات والأهداف، بما يجعل الحديث عن الاتفاق بين أهداف مشروعيهما، حديثا غير منصف فضلا عن أنه غير صحيح، وهذا ما تظهره نظرة سريعة إلى موقف الرجلين من التراث الإسلامي والمخزون المعرفي للأمة الإسلامية، وتحديد آليات للتعامل معه.

الرؤية المنهجية بين مدرستي الجابري وأركون

الموقف من التراث

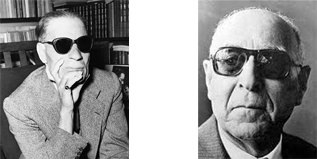

لقد مثّل هذا التراث عند البعض عبئا ثقيلا يعترض سبيل أية محاولة للتجديد ،بما يمارسه من سلطة على الواقع الإسلامي المعيش، بينما مثًل للبعض الآخر ضمانا حقيقيا لبقاء الهوية الإسلامية وحمايتها من الاغتراب. وهذا ربما يفسر ما نلاحظه من تضارب حول كيفية التعاطي مع هذا التراث بين مفكر وآخر، بل ربما بين مرحلة وأخرى في حياة نفس المفكر على نحو ما بدا عند “طه حسين” و” زكي نجيب محمود”.

زكي نجيب محمود طه حسين

من هنا يبدو مهما التوقف عند موقف كل من أركون والجابري من التراث الإسلامي، لأن من شأن التعرف على هذا الموقف أن يكشف لنا عن جميع جوانب مشروعيهما. وفي هذا السياق لا يبدو من الصعب التعرف على موقف الرجلين من هذه القضية، إذ يتضح ذلك من مجرد التعرف على المناهج التي يعتمد عليها كلٌ منهما.

فأركون يعتمد على شبكة من مناهج البحث الغربية، التي تسير عمليته البحثية وفقا لها، عبر مراحل مختلفة مثل النقد الألسني والتاريخي والأنثربولوجي والفلسفي، وإن كان يجُملها جميعا تحت مسمي “النقد”. ومن خلال هذه العملية يتضح أنه يحاول التنقيب في سائر النصوص بغرض الوصول إلى الأسباب التي أدت إلى تكّون سٌلطة هذا التراث، لأن من شأن هذا أن يحرر الحاضر من سلطة الماضي، وهو لا يستثني من ذلك أي نص بل يتعامل مع سائر النصوص باعتبارها منتجات ثقافية، بمعنى أنها وليدة البيئة الثقافية والاجتماعية والسياسية التي نشأت فيها هذه النصوص، وبالتالي يجب إعادة فهمها في ضوء تغير الظروف المنتجة من وقت لآخر.

وعلى الرغم من أن مناهجه تتسق مع أهدافه التفكيكية في تحليل بنية النص من ناحية، وإحالة جوهره من الثبات إلى التغير من ناحية أخرى، تبقى لهذه الأهداف خطورتها التي لا تخفى، لأن عدم إستثناء النص القرآني من هذه المحاولة يعني ألا يكون للنص معنى في ذاته وإنما يأتيه المعنى من الخارج وبحسب الثقافة التي تتطلع لقراءته، وهذا هو جوهر الإحالة من الثبات إلى التغير.

ويكشف هذا عن السبب الحقيقي في توجه أركون إلى نقد العقل الإسلامي لا العربي كما فعل الجابري، لأن أركون يؤمن بأن العقل الإسلامي نشأ متأثرا بفهم الأوائل للنص القرآني، وأنه لا سبيل إلى تغيير وجهة هذا العقل إلا بتغيير معنى النص الذي نشأ في إتساق معه.

ولأن النص الديني قد يكون من المرونة بحيث يسمح بإعادة فهمه في ضوء ما وصلت إليه المدنية الحديثة من قوانين ومبادىء إنسانية كالحديث عن الإخاء الإنساني والعدالة الاجتماعية والحرية، إلا أنه لن يكون طوعا في يد أركون إلى درجة التأصيل للمعاني المختلفة للعلمانية التي تضيق ذرعا بالأخلاق الدينية وسيطرة القوانين الإلهية في مقابل القوانين الوضعية. ولذلك لجأ أركون إلى مناهجه لقلقلة الشعور بقدسية هذا النص.

في المقابل فإن الجابري يرفض التعرض للنص المقدس على نحو ما فعل صاحبه، بل هو على العكس من أركون يرى أن هناك حٌرمات يجب ألا تنتهك، ولم يكن يرى في نفسه ذلك اللاهوتي المٌصلح الذي من شأنه أن يقوم بإصلاح علوم العقيدة أو علم الكلام.

محمد عابد الجابري وكتاب “نحن والتراث” قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي

تاريخية النص القرآني

وعلى الرغم من تواري أركون في بعض مؤلفاته تحت مسمى مختلف “تاريخية الفكر العربي الإسلامي” لمحاولاته النقدية، إلا أن القراءة المتأنية تبين أن هاجسه الأساسي لم يكن إثبات تاريخية ما هو عربي أو ما هو إسلامي، بقدر ما أراد أن يثبت أن العقلية سواء أكانت إسلامية أم عربية، نشأت متجاهلة لضرورة التمييز في مراحل هذا النص بين ما هو إلهي وما هو نتاج للبيئة الثقافية، وذلك من خلال تمييزه في النص بين مرحلة النص الشفاهي (أثناء نزوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم)، ومرحلة القرآن المدون والمعروف الأن بالمصحف، وهو يعتقد أن الأول فقط هو الذي يستحق أن يوصف بالإلهي.

أما الجابري فالعقل عنده لم يكن يمثل جوهرا في ذاته، وإنما يُشار به إلى مجموع الأدوات والوسائل التي يٌعتمد عليها في عملية الإبداع من ناحية، أو هو ما أنتجته هذه الثقافة من منطق للتفكير من ناحية أخرى، وهذه الثقافة –في نظر الجابري- ليست بالضرورة إسلامية فقط وإنما هي عربية، بل قد تكون سابقة على ظهور الإسلام كدين وثقافة.

وفي حين يعول أركون كثيرا على النقد التاريخي للنص القرآني، لم ير الجابري لذلك أهمية على الإطلاق،لأن النص الإسلامي مختلف عن نظائره في الغرب “التوراة والإنجيل” التي لم تكتب في فترة زمنية محددة، ولا بأيدي واحدة، ولا لجمهور بعينه. فقد كان هدف الجابري الأساسي هو تحليل بنية العقل العربي، للوقوف على البنية اللاشعورية التي وقفت وراء تشكل هذا العقل، لذلك يقف اختياره على اختيار المنهج “الإبستمولوجي” من بين مناهج البحث المعرفي، وينصب اهتمامه على التراث الفكري المكتوب لأنه ليس على حد تعبيره عالم أنثربولوجيا ينبغي عليه مراجعة كل ما يؤثر عن تاريخ الشعوب.

أما أركون فلم يؤطر العقل الإسلامي بإطار محدد، وإنما كان من شأنه طرق أبواب كل ما نقل عن تراث الأقدمين من نشاط معرفي، بل ربما اعتمد في كثير من ذلك على كتابات المستشرقين.

أركون يٌبشًر بالعلمانية

فهدف أركون فيما يبدو كان إقصاء مشروعية القوانين الإلهية التى سيطرت على العقل الإسلامي طوال أربعة عشر قرنا، وإحلال المشروعية البشرية مكانها، لكنه كان يُدرك صعوبة تحقيق ما يسعى إليه بسبب ما يٌسميه سلطة التراث، التي لم تساهم فقط في تكوين العقل الإسلامي، وإنما شكلت الأساس الذي بُنى عليه، لذلك يسعى أركون إلى زحزحة تلك الثقة المطلقة في تكوين هذا الأساس من خلال إثبات تاريخيته (خضوعه للشروط التاريخية).

محمد أركون وكتاب “تاريخية الفكر العربي الإسلامي”

يصف المفكر اللبناني “رضوان السيد” ” محمد أركون بأنه علمانيا متطرفا” على استعداد بالتضحية بكل شىء في سبيل إرساء قواعد العلمانية، وليس مصادفة أن يحلو له التعبير عن الاتجاه الأصولي في الإسلام أو ما عُرف تاريخيا بأهل “السنة والجماعة” بالأرثوذكسية الإسلامية، بدلا من استعمال اصطلاح مقابل نابع من الثقافة الإسلامية، وأكثر تعبيرا عنها مثل تعبير الأصولية الإسلامية).

يكمن الفارق الحقيقي والمهم بين أركون والجابري، في أن الجابرى حاول نقد وإعادة بناء الذات العربية بمادتها وأدواتها وبالإنتقاء من بين عناصرها، بينما حاول أركون إثبات أن الذات الإسلامية تعانى من التهافت والقصور والتكوين المشوه، بينما تبدو الإشكالية الأساسية في مشروع أركون هي إيمانه الكامل بمراحل تطور الحضارة الغربية المسيحية باعتبارها من قبيل الحتمية التاريخية، ومحاولة تطبيق سائر شروطها على الثقافة والحضارة الإسلامية، ما دامت قد توافرت لظهورها نفس الشروط التاريخية التي يجهد نفسه في سبيل تأكيدها في التاريخ الإسلامي.

وفي حين يُفضي الحديث عن العلاقة بين الدين والسياسة أو بين الروحي والزمني عند الجابري إلى تأصيل الأصول وإستنباط ما هو عصري من خلال إعادة الفهم، فانه يُفضي عند أركون إلى نفض الأيدي من الاديان. حتى لو كان خطابه أقل حده في بعض الأحيان .فإذا كان الجابري يبدأ من أرضية إسلامية لينتهي إليها من خلال التأكيد على ثوابتها، فإن أركون يجعل همًه هو تحويل هذه الثوابت إلى متغيرات.