فى التاسع عشر من مايو عام 1927، احتفلت أسرة إدريس علي ناظر قرية البيروم التابعة لمحافظة الشرقية بدلتا مصر، بولادة الطفل «يوسف إدريس». هناك في تلك القرية البسيطة الفقيرة، التي تتجاور فيها وتتلاصق البيوت الطينية المبنية من الطوب النيء، نشأ الطفل يوسف وعاش طفولة صعبة. وكما يذكر يوسف إدريس بعد أن أصبح أديبا كبيرا- فإن والده كان يخرج من البيت منذ الفجر ولا يعود إلا مع حلول الظلام، يتجول في الحقول، ويتفقد العمال، وفي المساء يعود لبيته، فيتجمع حوله أبناؤه، يلاطفهم ويحكي لهم كل شيء شاهده أو سمع عنه.

أما والدته، فإن غريزة الأمومة كانت تدفعها- قبل أي شيء – إلى إطعام أطفالها، وحمايتهم من الأخطار،فإذا حاول الأبناء أن يمارسوا هوايتهم بالاستحمام فى الترعة كان الضرب من نصيبهم.

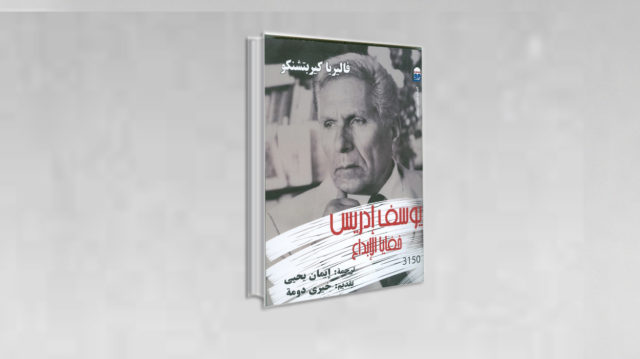

هكذا تقدم أستاذة الأدب العربي بمعهد الاستشراق بموسكو، «فاليريا كيربتشنكو»، الأديب المصري الكبير الراحل يوسف إدريس، في دراستها المهمة عنه والتي جاءت تحت عنوان «يوسف إدريس.. خفايا الإبداع» والتي ترجمها عن اللغة الروسية، الدكتور «إيمان يحيى»، وصدرت عن المركز القومي للترجمة، نهاية 2018.

طفولة صعبة

تبحر الكاتبة في عالم يوسف إدريس منذ الميلاد، مستندة في ذلك إلى العديد من المقابلات التي كانت قد أجرتها معه، إلى جانب استغراقها في عالمه الأدبي، لتقدم للقارئ مقطوعة سردية بلغة أدبية غاية في الإبداع، فكأننا أمام نص أدبي عن حياة أديب، نجح أديب ثالث، في تقديم ترجمه أدبية بديعة للنص الأصلي.

تروي كيربتشنكو، بدايات رحلة يوسف إدريس فتقول: «عندما بلغ يوسف سن المدرسة، أرسله والده ليعيش مع عائلة جده لأمه، ذلك لأنه لم تكن هناك مدرسة بقرية البيروم التي كان والده يعمل فيها، وكانت عائلة جده لأمه فقيرة جدا. فعاش الصبي مع أفراد عائلة جده الذين كانوا يعودون متعبين من العمل في الحقل، ويرقدون للنوم مباشرة بعد مغيب الشمس، وتحت ضوء لمبة الكيروسين في تلك الغرفة التي ينام فيها كل أفراد هذه العائلة الكبيرة، كان يوسف يذاكر دروسه كل مساء، حتى أنهى المرحلة الأولية (الابتدائية) من تعليمه بترتيب الأول على أقرانه».

«فاليريا كيربتشنكو»

إلتحق يوسف بالمدرسة المتوسطة في مدينة دمياط، حيث استأجر والده غرفة له ولأخيه الأصغر، فأصبح يوسف ذو الأثنى عشر عاما، مرشدا لأخيه وولي أمره. عانى الصبي من افتراقه في سن صغيرة عن عائلته، وأحس بنفسه كما كان يقول «يتيما في حياة والديه». كانت أحلام اليقظة هى تسليته الأولى، وبمساعدتها حاول الإبتعاد عن الواقع المر المحيط به.

انهمك يوسف في القراءة، وكان أول تعرفه بالأدب عبر كتيبات سلسلة «كتاب الجيب»، وعندما بلغ السادسة عشرة، كان قد التهم كما كبيرا من الكتب، وبخاصة المترجم منها عن لغات أجنبية، وقد تطورت داخله منذ الطفولة حاسة تذوق الحكاية الشعبية الشفاهية، وعالم الروايات المترجمة. وفي نفس الوقت كانت هناك بعض الروايات المصرية التي حازت على إعجابه، حيث تركت رواية «عودة الروح» لتوفيق الحكيم أثرا بالغا في نفسه. ومن بين الروائيين أعجب يوسف إدريس بالأديبين محمد طاهر لاشين، ويحيى حقي، حيث أجادا كتوفيق الحكيم، التعبير عن روح مصر الحية إلى جانب سخرية أبنائها في أعمالهما، وفي تلك الآونة بدأ يوسف في كتابة بعض المسرحيات القصيرة لمسرح المدرسة.

بين السياسة والأدب

في عام 1945 التحق يوسف بكلية الطب بجامعة القاهرة، وانشغل منذ اللحظات الأولى بالحركة السياسية، حيث انتمى إلى أحد التنظيمات الماركسية (لم تذكر المؤلفة اسمه علنا وإن كان معروفا أنه تنظيم «حدتو الشيوعي») ,وبصفته تلك انضم إلى لجنة العمال والطلبة التي تأسست عام 1946، والتي تمثلت مهمتها في قيادة الحركة الشعبية، ضد الاحتلال الإنجليزي.

لم تكن السياسة والنشاط العام، هما الولع الوحيد ليوسف إدريس آنذاك، فقد كانت له ميوله واهتماماته بل وإبداعاته الادبية المبكرة، وكانت هناك حلقة أدبية نقاشية أقرب للندوة الأدبية تعقد بكلية الطب حرص إدريس على أن يكون من روادها الدائمين. وفي ذلك الوقت أصدرت دار الفكر للنشر مختارات قصصية تحت عنوان «قصص مصرية» شارك فيها يوسف إدريس مع صلاح حافظ، وعبد الرحمن الشرقاوي، وعبد الرحمن الخميسي، وإبراهيم عبد الحليم، وأحمد رشدي صالح، ومصطفى محمود، وقد أطلقت مدرسة النقد الأدبي التقدمي عليهم «الواقعيون الجدد»، وكان شعار إبداعهم «الإبداع من أجل المجتمع».

وبعد أن أنهي يوسف دراسته الجامعية، تم تكليفه كطبيب إمتياز في القصر العيني، وبجانب عمله الطبي، انشغل بالإشراف على الصفحات الأدبية بمجلة روزاليوسف، وقد شهدت تلك الأعوام مشاركة نشطة له في صفوف حركة أنصار السلام، التي بدأت عملها في مصر عام 1950، فيطير يوسف إلى فيينا عام 1953 للمشاركة في المؤتمر العالمي لأنصار السلام، وبعد انتهاء المؤتمر يزور المجر وتشيكوسلوفاكيا، وجمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية)، وعندما يعود إلى القاهرة يجد مكانه بالقصر العيني مشغولا، فيضطر للعمل بمديرية الصحة بالقاهرة.

مدرسة قصصية جديدة

ظهرت أول قصة ليوسف إدريس بمجلة روز اليوسف في 4 إبريل 1950، وكانت بعنوان “لعنة الجبل”، غير أن النقاد لم يحتفوا بهذه القصة، التي حملت جينات موهبة الكتابة القصصية لصاحبها ، لكنهم بعد ذلك احتفوا بقصصه التالية المنشورة في مجلات، «قصص للجميع»، و«الكاتب» و«الملايين»، وسرعان ما تحدثوا عنه كمؤسس لمدرسة جديدة في القصة القصيرة في مصر، حتى قبل صدور مجموعته القصصية الأولى «أرخص ليالى» عام 1954.

هنا تتساءل المؤلفة عن السر وراء الإعتراف السريع من قبل النقاد بموهبة يوسف إدريس؟ وتجيب بأن يوسف إدريس من خلال قصته «أرخص ليالي» التي كانت عنوانا لمجموعته القصصية الأولى، أستطاع التعبير عن نظرة جديدة إلى العالم والإنسان بطرق لم يعرفها الأدب المصري من قبل. وتضيف أن تميزه وتفوقه كانا نابعين من أنه لم يتلق تعليما لغويا عربيا تقليديا، «وبذلك لم يكن أسيرا لقيود الصياغات الكلاسيكية والتعابير الأدبية المتعبة، لقد حمل إلى ميدان البلاغة الفنية عالمه الخاص، ومعه ظروفه النفسية والحياتية والعلاقات والمشاكل الخاصة به».

مع بدايات رحلة يوسف إدريس فى عالم الإبداع، اقترب من الأدب بطريقة مغايرة، لمن سبقوه، حيث انتقل من مرحلة إلتهام كل انواع الكتابات بشراهة وبدون تمييز، إلى مرحلة القراءة المنظمة والممنهجة، أعطى أولوية لقراءة موباسان وتشيكوف وجوركي، وأحس بقرب الأدب الروسي لنفسه، وخاصة أعمال ديستويفسكي، وتولستوي وتشيكوف، ومن ثم أولى إهتماما خاصا، بدراسة الأعمال الكلاسيكية، الإنجليزية والأمريكية والفرنسية.

كان ليوسف إدريس رأي محدد تجاه الأدب العربي والمصري المعاصر، آنذاك، حيث وقر في نفسه أن القصص التي يكتبها المؤلفون العرب، عدا إستثناءات نادرة، لا تصل إلى المستوى الفني المطلوب، ولا تقدم النموذج اللائق بالأدب العربي.

عوالم قصصية

تبحر بنا فاليريا كيربتشنكو، في عالم يوسف إدريس القصصي، مستعرضة طريقته الخاصة في إختيار عوالم قصصه، وكيف تتبلور الشخصيات داخل تلك العوالم، تبدأ الرحلة بتناول «أرخص ليالي» وهى المجموعة قصصية التى صدرت في أغسطس من عام 1954، وانبأت عن ميلاد قاص كبير، وتضم إحدى وعشرين قصة قصيرة، تتكون من مشاهد قصيرة، وملاحظات حية من الواقع، وحكايات حياتية مألوفة بسيطة، من حياة يوسف إدريس في مرحلة الطفولة والشباب، التي قضاها في قرى ومدن الدلتا، كدمياط والمنصورة وطنطا.

ينقل يوسف عالم القرية، حيث يعرف الجميع بعضهم البعض، ويعرفون أيضا كل شيء عن بعضهم البعض، ثم ينقل لنا عالم المدن الريفية، التي تختلف عن عالم القاهرة.

وكان أكثر ما يجذب يوسف إدريس، هى الحكايات العادية البسيطة للغاية، يصف يوسف حياة الناس، فيختار منها المواقف الأكثر إعتيادية التي تكون صلب الحياة اليومية. فعلى سبيل المثال: يتناول إحدي الأمسيات في حياة الفلاح عبد الكريم، في قصة «أرخص ليالي»، أو يتناول أحد المشاهد العادية في قسم الاستقبال بالمستشفى، «على أسيوط»، أو لقاء تم مصادفة في القطار مع معلم قديم، “الشهادة“، أو صحبة رواد مجتمعين في مقهى على طريق زراعي، «الريحان»، أو أول زيارة لريفي إلى القاهرة «الحادث»، أو راحة ليلية للفلاحين، «في الليل».. كل تلك الأحداث الإعتيادية، تبدو من المظهر خالية من الدراما، وغالبا ما تكون مضحكة وأقرب إلى النكتة، لكنها في جوهرها قصص مؤلمة وموجعة وتستنفر فينا كل عناصر الدراما.

في القصص المصرية، في منتصف القرن الماضي كان من التقليدي، التعبير عن مصير الشعب القاسي، وتصوير المعاناة والموت، وحوادث القتل والإنتحار وغيرها من المواقف المأساوية، غير أن يوسف إدريس تمكن من أن يبرز مأساوية الحياة من زاوية مختلفة تماما، حيث يرى إدريس أن مأساوية الحياة تتجسد في الحياة اليومية للبسطاء، حين يصبح كوب من الشاي رفاهيةً غير مسموح بها، وعندما يصبح موت طفل حدثا عاديا، وعندما لا يتمكن الأطفال من عيش طفولتهم … نستكمل الرحلة في عالم يوسف إدريس في الحلقة القادمة.

https://youtu.be/X_HKtfXkHXs