والديمقراطية – عند خالد محمد خالد – ليست مجرد تداول سلمى للسلطة، بل نظام شامل تتحقق فيه قيم المواطنة وحرية الاعتقاد والتعبير، لا فرق فيه بين المواطنين على اختلاف دياناتهم ومواقعهم الاجتماعية، كما يظهر من عنوان كتابه اللافت «مواطنون لارعايا». وبناء على هذه القناعات كلها نراه ينتقد مواقف ثورة يوليو من قضايا الحرية والديمقراطية فى «اللجنة التحضيرية» عام 1961حين عارض ما أراد عبد الناصر القيام به من إجراءات ضد بقايا الإقطاع، فكان صوت خالد محمد خالد هو الصوت الوحيد الذى ارتفع طالبا «العدل السياسي» بدلا من العزل السياسى على الرغم من مهاجمته القوية الصريحة للإقطاع قبل قيام الثورة وكتاباته المنادية بالعدل الاجتماعى والحرية.

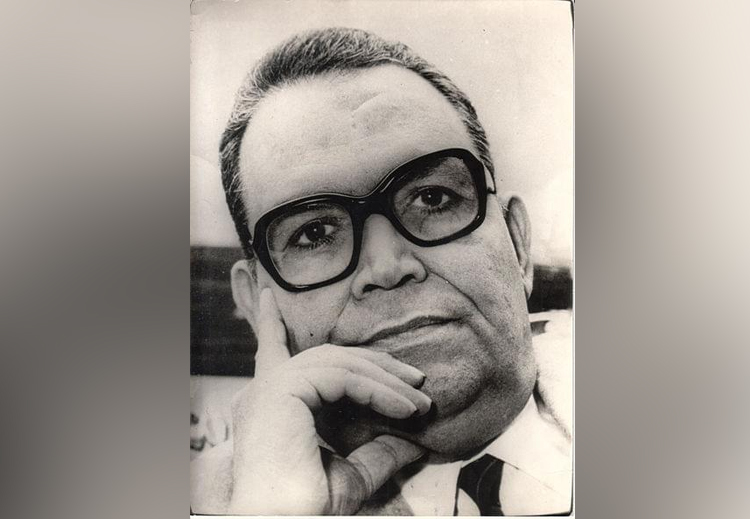

من هنا نبدأ

وعلى الرغم من أهمية كتب خالد محمد خالد، يظل كتابه «من هنا نبدأ» أكثرها شهرة وشجاعة فى مواجهة الكهنوت الدينى ودعاة الدولة الدينية .يتكون هذا الكتاب من مقدمة وأربعة فصول تحمل العناوين الآتية: الدين لا الكهانة، والخبز هو السلام، وقومية الحكم، والرئة المعطلة. وهذا يعنى أن قضية علاقة الدين بالدولة يختص بها الفصل الأول «الدين لا الكهانة» والثالث «قومية الحكم» بينما يناقش الفصلان الثاني والرابع قضيتي العدالة الاجتماعية والمرأة.

عندما صدر الكتاب عام 1950- وكان خالد محمد خالد لايزال فى الثلاثين من عمره – أثار ضجة كبيرة وهاجمته لجنة الفتوى ،وتعرض صاحبه للمحاكمة أمام النيابة العامة ورد عليه الشيخ محمد الغزالي بكتاب «من هنا نعلم». وقد أورد الكاتب – قبل المقدمة – النص الكامل لحيثيات الحكم بالإفراج عن الكتاب، وهو حكم تاريخى يحسب لرئيس محكمة القاهرة الابتدائية الأستاذ «حافظ سابق» يذكرنا بالحكم الذى أصدره محمد نور فى حق كتاب «فى الشعر الجاهلى» لطه حسين. وقد انتشر كتاب «من هنا نبدأ» – بعد الإفراج عنه – انتشارا واسعا، ففي الفترة من 1950إلى 1969طبع إحدى عشرة مرة.

الحرية دائما

الحرية هى القيمة المركزية فى مشروع خالد محمد خالد الفكري، كما أشرنا، لهذا نراه يؤكد أن «الاستبداد هو الأب الشرعى للمقاومة، وأن الرأى المكظوم يتحول داخل النفس إلى قذيفة خطرة، وأن أيسر الطرق لحضارة خصيبة هو فتح منافذ الملاحة الفكرية والقضاء على كل بواعث التهيب فى الشعب» ومن هذا المنظور يتعامل مع الدين بوصفه اختيارا قائما على الإرادة الحرة تطبيقا لقوله تعالى «لا إكراه فى الدين» وقوله «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وخطابه للرسول بقوله جل وعلا «لست عليهم بمسيطر» و«أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» وفى هذا تحرير للإنسان وللدين نفسه من سلطة الكهنوت. ففي الفصل الأول من كتابه «من هنا نبدأ» يقول: «ليس ثمة ما ينفر الناس من دينهم مثل إبرازه فى صورة قوة عائقة مناهضة لحقوقهم مخذلة لطموحهم» وهو تحديدا ما فعلته الكهانة حين جعلت من نفسها قوة متسلطة على الناس مفتشة فى ضمائرهم.

الدين والكهانة

يرصد خالد محمد خالد أهم الفروق بين الدين والكهانة فيقول «إن الدين إنسانى بطبعه وشرعته، أما الكهانة فأنانية بغريزتها (..)، وتتجلى إنسانية الدين فى تكريمه بنى آدم على عكس الكهانة التى زعمت أن الأرض ملك للآلهة التى منحتها لطبقة من الناس يستغلونها لأنفسهم كما يشاءون كما أن الدين «ديمقراطى النزعة لايعترف بوجود عبيد وأرباب فالكل سواء أمام الله، أما الكهنة فقد تعودوا أن ينحنى الناس لهم.. الدين ينادى الجميع بقوله تعالى «يا أيها الناس» أما الكهانة ممثلة فى «الحكومة الدينية» فإنها تكتب لوالى مصر قائلة: بلغوا عبيد بابنا العالي.. والدين يكرّم العقل ويعطيه كل الحرية فى البحث والمناقشة، أما الكهانة فهى تحارب البحث والتأمل وتقيم مكانهما الأوهام والمخاوف، وأخيرا فإن الدين يؤمن بالحياة وبضرورة تطويرها وإعمارها، بينما الكهانة جامدة لا تتحرك ولاتسمح لنفسها ولا للناس بتطور أو نهوض فكل رقي بدعة، وكل تطور ضلالة».

طبيعة الحكم

يقدم خالد محمد خالد الفصل الثالث بقول فولتير «إن الذى يقول لك: اعتقد ما أعتقده وإلا لعنك الله لا يلبث أن يقول لك: اعتقد ما أعتقده وإلا قتلتك» ولاشك أن واقع عالمنا المعاصر يؤكد هذه المقولة، فالقتل على الهوية أصبح ظاهرة معولمة فيما يسمى بصراع الأصوليات الدينية، يستوى في ذلك المسلمون والمسيحيون واليهود والهندوس وغيرهم، حيث يرتد الجميع إلى الماضى ويحتكمون إليه ويحكمونه فى الحاضر والمستقبل. البديل الذى يقدمه كاتبنا هو ما يسميه «قومية الحكم» التى لاتقر العنصرية والطائفية، وتفصل بين الدين والدولة وذلك لأن المزج بينهما يفسدهما معا. والرسول الكريم نفسه كان يؤكد «أنه هاد بشير، وليس رئيس حكومة ولا جبّارا فى الأرض.. عرضوا عليه يوما أن يجعلوا له مثل ما للأباطرة والحكام ففزع وقال: لست كأحدهم إنما أنا رحمة مهداة» وحين أشار عليه عمر بن الخطاب أن يتخذ فراشا لينا أجابه «مهلا ياعمر أتظنها كسروية؟ إنها نبوة لاملك» وفى هذا تحديد صريح لمهمة الرسول: النبوة لا الملك ومهمة الدين: الهداية لا الحكم.

الإسلام إذن، كما يرى خالد محمد خالد، لم يحدد شكلا معينا للحكم كالخلافة مثلا بل إن «كل حكومة تحقق الغرض من قيامها وهو تحقيق المنفعة الاجتماعية للأمة يباركها الدين ويعترف بها». من أجل ذلك كان الرسول «ينفض يده من أكثر شئون الدنيا التى يستطيع الناس أن يلتمسوا لأنفسهم فيها مخرجا ويقول لهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم». وقد امتلك كاتبنا في هذا الزمن المبكر (1950) شجاعة أن يقول إن الدولة الدينية – سواء كانت مسيحية أو إسلامية – فى تسع وتسعين فى المائة من حالاتها كانت جحيما، و«أنها إحدى المؤسسات التاريخية التى استنفدت أغراضها ولم يعد لها فى التاريخ الحديث دور تؤديه».

https://www.facebook.com/as4ev/videos/1262359607165788/?t=25

الخلافة الراشدة

دائما ما يستشهد أنصار ودعاة الخلافة الإسلامية بخلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ويفرقون بين هذه الخلافة والحكومة الدينية التى قامت فى أوروبا فى العصور الوسطى. ورغم صحة هذا التمييز فإن الواقع والتاريخ يؤكدان انحراف هذه الخلافة، بعد انتهاء عصر الخلافة الراشدة، وتحولها إلى ملك عضوض كما تنبأ الرسول بذلك عندما قال «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا». كما أن التوفيق الذى صادف أبابكر وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز الذى لقب بخامس الخلفاء الراشدين «يعتمد على الكفاية الشخصية والكمال الذاتى اللذين كانا يتمتع بهما رؤساء تلك الحكومات».

الحكومة الإسلامية

كيف يستقيم وصف حكومة ما بأنها إسلامية ثم ننفى عنها – فى الوقت نفسه – أنها حكومة دينية؟ أليس الإسلام دينا؟.. ربما قصد دعاة التمييز هنا أن الإسلام لا يقر الاستبداد السياسي الديني الذى عرفته أوروبا تحت سلطة الكنيسة، وهذا صحيح – مبدئيا – لكن الصحيح – أيضا – أن المسيحية التى تم استغلالها لم تدع إلى ذلك ولم تقره. فالأمر كله لا يعود إلى الأديان في ذاتها، بل إلى ما يسميه خالد محمد خالد «غرائز الحكومة الدينية» التى تطال الحكومة الإسلامية والمسيحية على السواء، والشواهد على ذلك فى تاريخ المسلمين كثيرة ،ولنتأمل، على سبيل المثال، خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي التي ألقاها ويداه تقطران من دم سعيد بن جبير، حين يقول: «أما بعد فإن الإمام ظل الله على الأرض وأنا امتداد لهذا الظل إليكم فمن نازعنا هذا الأمر فقد جعل نفسه ندا وشريكا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق». ولنتأمل هذا التدرج الذى تقوم عليه الخطبة: فالإمام ظل الله والحجاج امتداد لهذا الظل والحكم هبة من الله موقوفة على الإمام ومن نازعه هذا الأمر فهو كافر بإرادة الله. ففي أي شيء يختلف ما قاله الحجاج الثقفي عما كانت تقوم به الكنيسة فى العصور الوسطى.

وأخيرا فإن أهم ما ينبغي تأكيده هنا، هو التفريق بين وظيفة الدين التى تقوم على الهداية والإرشاد، وبين وظيفة الدولة التي تقوم على «رعاية المصالح المدنية للمواطنين بتنظيم معيشتهم وإقرار النظام بينهم وتوفير أسباب الحياة لهم من علم وصحة وحرية».. هذا التمييز هو الذى يفض ذلك الالتباس الدائم بين الدين والدولة، وهو ما عانى منه المسلمون منذ خلافة عثمان بن عفان وحتى اليوم، دون حسم قاطع ونهائي.