في صيف عام 1959 اعتمدت الحكومة المصرية بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالناصر أكبر خطة بعثات علمية الي الخارج في تاريخ الدولة المصرية علي الأقل حتي ذلك الوقت، فقد حوت الخطة ما يقرب من خمسة آلاف بعثة علمية في كافة مجالات التخصص ولم تستثن مجالا علميا واحدا من الإيفاد للدراسة بالخارج، وكان معظمها الي الولايات المتحدة الأمريكية والقليل منها الي الجامعات البريطانية والفرنسية بينما تم حظر الإيفاد الي الاتحاد السوفيتي بل إن من سبق ايفادهم للدراسة بالجامعات السوفيتية صدر القرار بسحبهم منها وتحويلهم الي الجامعات الامريكية، ولم يتغير هذا القرار بالمنع الا بعد أن تولي علي صبري رئاسة الحكومة في عام 1964 وهو الذي كان معروفا عنه ميوله الممالئة للسوفيت.

كانت هذه الخطة العملاقة، التي لم تشهد مصر مثيلا لها في تاريخها بمثابة حجر الأساس في دعم امكانات الجامعات المصرية بالدماء العلمية الجديدة ،بل كانت تشكل ثورة علمية كاملة في أوضاعها وفي تحديد نظرتها الي المستقبل. وهنا قد نتساءل: لماذا أرسل الرئيس عبدالناصر كل هؤلاء المبعوثين الشباب إلي الجامعات الأمريكية والغربية ولم يسمح بذهابهم الي الجامعات السوفيتية؟ والرد هو أنه لم يكن يخاف عليهم من دراستهم في الغرب وانما كان يخشي عليهم من الوقوع تحت تأثير الأفكار اليسارية الماركسية المتطرفة في الجامعات السوفيتية دون أن تتاح لهم فرصة دراسة ما تم إيفادهم من أجله، ومن أنهم لن يعودوا إلي مصر كعلماء وباحثين، وإنما كماركسيين وهو ما لم تكن بلدهم في حاجة اليه. وكان هذا هو مبعث تخوفه.

كان الرئيس عبدالناصر في تلك الفترة علي خلاف إيديولوجي وسياسي محتدم بشدة مع القادة السوفيت وخاصة مع الزعيم السوفيتي خروشوف، كان عبدالناصر لا يثق في دوافعهم ونواياهم وأهدافهم البعيدة، رغم مواقفهم المؤيدة له في معارضته للأحلاف الغربية في الشرق الأوسط، وفي أمور التسليح، ولقراره بتأميم القناة، وفي حرب السويس والعدوان الثلاثي علي مصر، ثم قرارهم بالمساهمة في بناء السد العالي، لكن مواقفهم المعارضة للوحدة المصرية السورية، وانحيازهم الصريح الي جانب الشيوعيين في العراق ضد القوميين والوحدويين والناصريين، هو ما باعد بين عبدالناصر وبينهم، وجعله حذرا في تعامله معهم الا بالقدر الذي تقتضيه مصلحة مصر وتفرضه الظروف.

كان الرئيس عبدالناصر معادلة فريدة من نوعها، معادلة جمعت ببن عناصر قد تبدو غير متجانسة في عمومها، لكنها في الحقيقة كانت غير ذلك. ومن ذلك أنه كان يحمل عداء شديدا وخصومة لا تلين مع التيارات الدينية الرجعية كالاخوان ومن هم علي شاكلتهم، وكان في الوقت نفسه معارضا عنيدا للافكار اليسارية الماركسية المتطرفة ويري أنه لا مكان في مصر لكليهما. كان يتعامل مع السوفيت في مجال المصالح والسياسات ويرفضهم فيما يتعلق بالأفكار والأيديولوجيات ولم يكن هذا سهلا دائما وانما كان سببا لفتح النار عليه من قبل خروشوف الذي تمادي في هجومه علي الرئيس عبدالناصر الي حد كان ينذر بانهيار علاقات مصر بالاتحاد السوفيتي برمتها.

كما كان مصريا ومحبا لمصريته حتي النخاع في حين كان انتماؤه القومي العربي بمفهومه الوحدوي الشامل فوق كل شك. وكان يعادي السياسات والمشاريع الأمريكية، لكنه لم يكن يري في التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي مع الولايات المتحدة أي خطر علي مصر يؤدي بها الي رفضه. كان في صراع دائم مع نفسه للتوفيق بين الشئ ونقيضه حتي لا توقعه كل تلك الخطوط المتقاطعة مع بعضها في دوامة يصعب عليه الخروج منها.

كان العدل الاجتماعي هو شاغله ودافعه وهدفه الذي لم يتخل يوما عنه، وفي بحثه عنه لم يشا أن يستنسخ التجارب الاشتراكية الأخري التي فقدت بعدها الإنساني وجارت علي كيان الفرد ودمرته، ولهذا فقد وصف تجربته بالديموقراطية ذات الجناحين الاجتماعي والسياسي واللذين بدونهما معا لا تستطيع أن تحلق وتطير لتصل إلي آفاق بعيدة تحقق للمجتمع المصري كرامته وانسانيته. كان البعد الاجتماعي للديموقراطية هو الأهم في نظره، وفي غيابه تصبح الديموقراطية السياسية نوعا من الترف أو العبث. هذا هو الفكر الذي عاش له ومات به ولم يحاول يوما أن يغيره أو يتراجع عنه.

واذا كانت الظروف قد خانت الرئيس عبدالناصر، أو أن بعض من كانوا معه لم يكونوا علي مستوي فكره وطموحه وتجرده ونزاهته واستقامته، واذا كانت بعض أهم قراراته الخارجية لم يحالفها النجاح وأتت بعكس ما كان يتوقعه منها لأسباب كثيرة بعضها إرادي وبعضها لا إرادي، فإن لهذا كله حديثا آخر قد لا يكون هذا هو مكانه المناسب.

انتقل الرئيس عبدالناصر إلي رحاب الله في 28 سبتمبر 1970 إثر الأزمة الصحية العنيفة التي داهمته بسبب الجهود السياسية المضنية التي بذلها في القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة بدعوة منه للتشاور حول ما يمكن عمله لوقف حرب الإبادة التي كانت تتعرض لها المخيمات الفلسطينية علي يد السلطات الأردنية، والتي سُمّيت وقتها بمذابح أيلول الأسود.

وبوفاة عبدالناصر المفاجئة، وبرغم حالة الصدمة والذهول الهائل التي أصابت المصريين ومعهم الأمة العربية برمتها لهذا الحدث القومي الجلل، إلا أن الاوضاع الداخلية في مصر كانت منضبطة وتحت السيطرة الكاملة لمن كانوا الي جانبه في القيادة. وبسرعة فائقة أمكن التوافق علي ترتيبات نقل السلطة خلال مرحلة انتقالية قصيرة للغاية. وبذلك أمكن تجنب حدوث فراغ دستوري يهدد استقرار الأوضاع السياسية في مصر.

كان المصريون جميعا، علي اختلاف توجهاتهم وخلفياتهم الدينية والاجتماعية والسياسية، يقفون مع بعضهم في جبهة وطنية واحدة. لم تكن هناك تحزبات أو انقسامات تهدد الوحدة الوطنية للبلاد، وكان الجميع على مستوي الموقف وربما أكثر. وكان هذا انجازا كبيرا بحد ذاته.

أردت هنا أن اقول أن الرئيس عبدالناصر ترك مصر وهي في حالة طبيعية للغاية من الوحدة الوطنية والتماسك والاستقرار، ولتمضي الحياة بعده في مساراتها المعتادة ولو إلي حين، ولم يكن للمصريين من شاغل مشترك سوي انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المصرية والعربية التي أُحتلت في حرب يونيو 1967 وهل يكون ذلك بالحرب أم بالاعتماد علي دور المجتمع الدولي في إلزام اسرائيل بالانصياع للقرارات الدولية؟.. كان هذا هو محور الجدل الدائر في مصر وقتها.

وبتسلم الرئيس أنور السادات مهامه كرئيس لمصر أخذت بوادر الصراع السياسي والشخصي بينه وبين بعض أجنحة السلطة تلوح في الأفق، وهو الصراع الذي بلغ ذروته مع اقالة علي صبري ومجموعته واعتقالهم فيما ُسمّي بـ«ثورة التصحيح» والقضاء علي مراكز القوي في 15 مايو 1971. كان السادات علي قناعة تامة بأن الاتحاد السوفيتي وراء المؤامرة التي كانوا ضالعين فيها بالاتفاق معه للتخلص منه، وهذا ما جعله يضمر كراهية شديدة للسوفيت لم تفارقه حتي نهاية حياته. وقد عبر عن كراهيته ورفضه لهم بقراره بطرد الخبراء العسكريين السوفيت من مصر في أغسطس 1972، وهو القرار الذي كان له دوي الزلزال في العالم لمغزاه الخطير ولتوقيته المفاجئ والغريب.

كانت هذه هي بداية حملته الشديدة ضد قوي اليسار في مصر، وكان هدفه من حملته عليهم هو إنهاكهم وتقليم أظافرهم وتجريدهم من كل نفوذ أو تأثير لهم واستبعادهم من المشهد السياسي، وبالأخص داخل الجامعات وفي أجهزة الاعلام وفي غيرهما من المواقع التي كان لهم تواجد فيها. وهنا بدأ لعبته السياسية وهي لعبة «فرق تسد» التي تقوم علي ضرب كل القوي ببعضها، حتي لا يعود أي منها مصدر تهديد له أو خطرا عليه. وقد تصور الرئيس السادات أنه يمكن أن يبقي ممسكا بكل خيوط اللعبة بيده وهو تصور ثبت خطؤه الجسيم فيما بعد.

بدأ السادات بالنفخ في القوي الدينية اليمينية ليضرب بها اليسار بناء علي نصيحة بعض مستشاريه السياسيين له، ومن ثم فقد أخذ يعيد الروح لجماعة الإخوان المسلمين، عندما سمح لهم باستئناف نشاطهم الذي بدأ يتمدد ويتسع ويأخذ أبعادا خطيرة لم يقدرها السادات علي حقيقتها وإنما غض نظره عنها عن عمد ،وبدأت لقاءاته وحواراته مع مرشدها العام عمر التلمساني تتعدد وتنقل علي الهواء مباشرة ،وهو مالم يفعله مع غيره من السياسيين، كما سمح للإخوان بإصدار صحيفتهم «الدعوة» التي كانت لسان حالهم في التعبير عن مواقفهم السياسية التي حاولوا من خلالها إبراز معارضتهم له ونقدهم لسياساته وقراراته، وبذلك هدم كل ما فعله عبدالناصر لاحتوائهم واخماد خطرهم وعزلهم عن المجتمع، وفي الوقت نفسه أغلق كل المنابر الفكرية والسياسية والثقافية لليسار كمجلة الطليعة التي كانت تصدر عن الأهرام ويرأس تحريرها الكاتب السياسي اليساري لطفي الخولي. كان انحيازه لليمين الرجعي تاما وبلا حدود حتي جاءوا وانقلبوا عليه وجعلوه يناقض نفسه بنفسه ما بين تأييده الحار في البداية لهم ثم هجومه االشرس عليهم عندما صعّدوا حملتهم ضده ولم يحفظوا له الجميل.

ولم يقف الأمر عند ضرب اليسار باليمين، وإنما تجاوزه الي الاحتكاك بالكنيسة، وقد بدأ خلافه مع البابا شنودة الثالث منذ لحظة ترشيحه لتولي الكرسي البابوي محاولا بقرار جمهوري استبعاده وتخطيه، ولولا تحذير وزير داخليته ممدوح سالم له من عواقب تدخله في شأن يخص المسيحيين وحدهم ولا علاقة للدولة به، لحدث مالا يحمد عقباه ولحدثت فتنة طائفية يصعب احتواؤها والسيطرة عليها.

ثم تطور الخلاف واتسع مع الأحداث الطائفية التي أخذت تتعاقب في الخانكة والزاوية الحمراء وزادت من عمق الخلاف بينه وبين البابا شنودة الي الحد الذي جعل السادات يقول له: «إلزم حدودك ولا تنس أنني رئيس مسلم لدولة مسلمة»، ونسي أنه رئيس مصري لكل المصريين، وأن المسلمين والمسيحيين يعيشون سويا مع بعضهم في دولة مدنية يتساوي فيها الجميع وليس في دولة دينية تقوم علي التفرقة والتمييز بحسب الأديان. أشعل السادات نيران الفتنة الطائفية بتصريحاته التي لم تكن تناسب دوره كحاضنة سياسية ودستورية تقف علي مسافة واحدة من الجميع وتحقق الوئام لا الخصام بينهم. وتصرف بما لم يفعله الرئيس عبدالناصر أبدا وهو الذي كانت علاقته بالكنيسة والبابا كيرلس السادس في أفضل وأرقي صورها وظلت مضرب المثل من البداية وحتي النهاية. فقد حقق عبدالناصر التسامح الديني الذي فشل فيه السادات واستحوذ علي محبة المسيحيين له والتي لم يحظ السادات بشئ منها.

ثم جاء الدور من جديد ليدخل في صراع عنيف مع الإخوان (شركاء الأمس)ـ وهو صراع أخذ يتسع ويسوء ليبلغ ذروة تدهوره في صيف 1981 حيث تجاوز هجومهم عليه وإساءتهم لشخصه ومواقفه كل الخطوط والدوائر الحمراء، وكان المناخ السياسي في مصر في هذا الصيف الساخن في حالة يرثي لها من الاحتقان الشديد وانسداد الافق السياسي عندما توقفت لغة الحوار، ليصطف الجميع ضده وضد نظامه وسياساته ومناوراته. وجاءت اعتقالات سبتمبر 1981، التي شملت مئات المفكرين والسياسيين والمثقفين وأساتذة الجامعات من كل التيارات السياسية، لتضع فصل الختام لرئيس أساء إدارة الحكم وتصور أنه أذكي من الجميع وأقدر علي احتواء الجميع، بينما كان الجميع يرون أنه فقد إعتباره وتخلي عن دوره عندما انزلق بنفسه الي هذا المنحدر الذي لم يبق له بعده صديق واحد لا في مصر ولا علي الساحة العربية كلها. لم يعد أحد يتحدث عن دوره في حرب اكتوبر كما اعتاد المصريون أن يفعلوا من قبل، ومع حادثة المنصة والاغتيال كانت النهاية المروعة لزعيم كان يمكن أن تكون نهايته شيئا آخر تماما. ومن سخرية الأقدار أن رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق مناحم بيجين، كان هو من مشي في جنازته التي لم يشارك فيها زعيم عربي واحد. وكان المشهد صادما للمشاعر الوطنية والقومية الي أبعد الحدود لكن هذا هو ما شاءت به أقداره.

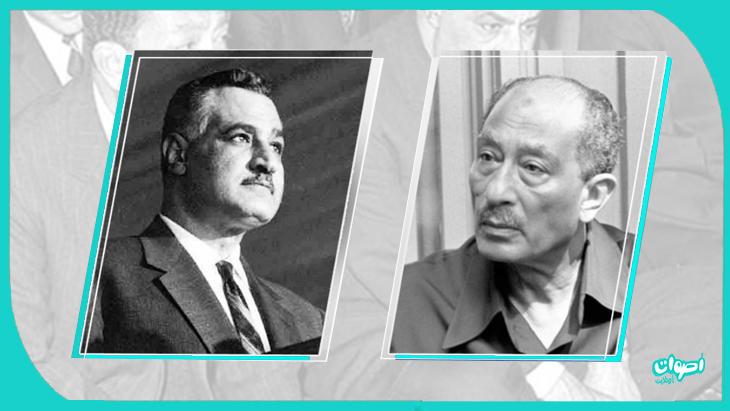

وعندما نقارن نهاية الرئيس عبد الناصر بنهاية الرئيس السادات ندرك أن الفارق بينهما كان هائلا. بين زعيم أعطى وأعطى وضحى حتي الرمق الأخير، ورئيس لعب بالجميع وخسر الجميع ولم تمهله الاقدار. وعلينا أن نستخلص العبرة والدرس لعل فيه ما ينفع.

نقلا عن: الصفحة الشخصية للدكتور إسماعيل صبري مقلد على موقع فيس بوك