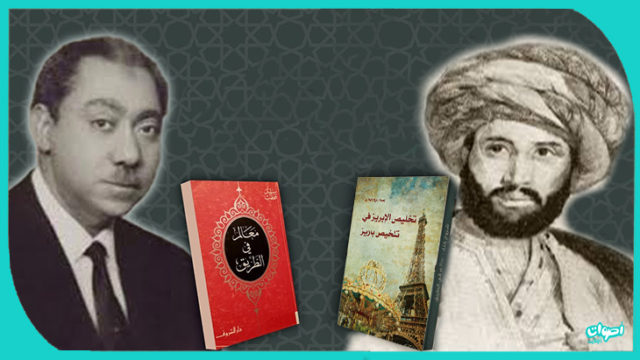

في تاريخ مصر منذ بداية العصر الحديث كتابان وشخصيتان: كان لكل منهما الأثر البالغ فيما جاء بعده، الكتاب الأول هو «تخليص الابريز في تلخيص باريز» الذي كتبه الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي في أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر، والكتاب الثاني هو «معالم في الطريق» الذي كتبه الأستاذ سيد قطب مع بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، أهمية الكتابين (التخليص، والمعالم) لا تعني أفضليتهما، على ما تلاهما أو سبقهما من كتب، فأهميتهما تكمن في أن كلاً منهما كان بمثابة نقطة انطلاق، الأول باتجاه التنوير والثاني باتجاه التكفير.

التخليص.. والمعالم

لم تكن مفاجأة بالنسبة لي حين قرأت رأي الدكتور محمد عبد الوهاب جلال [i] الذي يعتبر أن أهم كتابين ظهرا في القرنين الأخيرين هما كتاب رفاعة رافع الطهطاوي «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»، وكتاب سيد قطب «معالم في الطريق»، فليس هناك شك في أن كتاب «التخليص» هو واحد من أهم الكتب العربية التي وضعت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقد مثَّل علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث، وأن جميع الكتب التي جاءت بعد كتاب الطهطاوي نسجت على المنوال نفسه، أو بتعبير الدكتور جلال «كانت مجرد حواشٍ للكتاب الأم».

كما أنه لا شك في أن كتاب «المعالم» صار أحد المراجع المهمة ـ وربما الأساسية ـ التي ساهمت في مد أجيال متعاقبة من «الجهاديين»، بزادها المسموم، وتحول إلى أيقونة فكرية لجماعات التطرف والعنف باسم الدين، وجاءت كتب وأفكار جديدة من بعده كأنها عزف متنوع على ذات الأفكار التي وضع قطب لحنها الأول في «المعالم»، لنقرأها مجدداً في «الفريضة الغائبة»، و«ميثاق العمل الإسلامي»، و«حكم قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام»، و«حتمية المواجهة»، ثم في «إدارة التوحش»، وغيرها من الأفكار والمراجع التي تبنتها جماعات العنف في العالم الإسلامي، وجاءت كلها كأنها حواش على المتن الذي وضعه سيد قطب في «المعالم».

الطبعة الثانية

الطهطاوي وقطب لكل منهما طبعتان، كانت الطبعة الأولى من رفاعة رافع الطهطاوي هي طبعة الشيخ الأزهري الذي درس علوم الدين، ونبغ في دراستها على الطريقة السائدة وقتها، وجلس للتدريس في أروقة الجامع الأزهر، ثم سافر إلى باريس منتدباً للإشراف على البعثة التعليمية التي ابتعثها محمد علي إلى فرنسا، فعاد بوجهه الآخر أو طبعته الثانية الأكثر تمدناً وتحضراً واستنارة، وأنتج لنا كتابه الأهم «تخليص الإبريز في تلخيص باريز».

بينما طبعة سيد قطب الأولى هي طبعة خريج مدرسة دار العلوم، ثم الأديب والشاعر والناقد الأدبي، والمفكر الاجتماعي متقد الذهن، رشيق العبارة، مع حدة في التعبير عن أفكاره، ثم يسافر إلى أمريكا في بعثة يكتنفها الكثير من الغموض، وتثير الكثير من الشكوك، ليعود منها بوجه مختلف، أكثر تشدداً وأشد انعزالاً ومصادمة مع المجتمع، وهي الطبعة التي أنتجت النسخة المنقحة من تفسير «في ظلال القرآن»، وقد أجرى عليها بعض التنقيحات ضمنها تصورات جهادية فاصل فيها بين مجتمع الإيمان ومجتمعات الجاهلية، كانت نواة الكتاب الأخطر في القرن العشرين «معالم في الطريق».

المفارقة بين بداية كل منهما واضحة للعيان: شاب أزهري يعتمر العمامة ويرتدي الجبة والقفطان الأزهريْيْن وليس له من دراسته غير ما تعلمه على أيدي شيوخه في الأزهر في أوائل القرن التاسع عشر، وعلى الجانب الآخر شاب درعمي بزغ نجمه مبكراً ككاتب وناقد وأديب وشاعر وكان أحد نجوم المجتمع الثقافي في أوائل الربع الثاني من القرن العشرين، يبتعثان إلى الخارج ليعود كل مهما لينقلب على ما كان فيه، الأول يعود لينخرط في محاولات جادة وواعية لإخراج المجتمع مما هو فيه، والثاني يعود لينخرط في مشروعات يائسة وغاضبة للخروج على المجتمع بكل ما فيه.

يعود الطهطاوي من باريس لينشر كتابه الشهير «تخليص الابريز» باتجاه التنوير الذي وضع حجر الأساس لافتتاح مساره الذي ظل يتحرك إلى الأمام تارة أو تتعرج به السبل تارات أخرى، ولكنه بقي قادراً على تحريك المياه في نهر التقدم، بينما يعود سيد قطب إلى اتجاه التكفير والمفاصلة والمصادمة ليس مع سلطة يعاديها أو حاكم يعارضه، ولكن مع مجتمع يحكم عليه بالجاهلية، ويصمه بالكفر، وهو المسار الذي جرت فيه مياه عكرة كثيرة حملت في طياتها كل الجماعات والمجموعات الخارجة على المجتمعات الإسلامية، وتنظيمات العنف المسلح المتسربل باسم الدين.

مقارنة لابد منها

المقارنة بين نتائج زيارة كل منهما لدولة غربية تفرض نفسها، فالأول زار فرنسا وهي واحدة من القوى الكبرى في العالم، والثاني زار أمريكا وهي القوة العظمى التي رجحت كفة الحلفاء في إنهاء الحرب العالمية الثانية لمصلحتهم، لن نجد أثراً ايجابياً واحداً من زيارة قطب، ولم يرشح عنها الكثير غير شذرات قليلة، وربما التأثير السلبي أكثر حضوراً في تجربته، بينما بدا الطهطاوي أكثر إيجابية في التفاعل مع زيارته التي استغلها أفضل استغلال، وباشر من فوره إلى تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها، وترجم عنها قبل أن يعود إلى مصر سنة 1831 أكثر من اثني عشر نصاً بين رسالة ومقالة وكتاب.

كانت باكورة مؤلفات الطهطاوي، كتابه «تخليص الإبريز» الذي قدمه في صورة بحث ليجتاز به الامتحان النهائي، وهو البحث الذي رأى فيه أحد أساتذته أن الطهطاوي أراد أن «يوقظ أهل الإسلام، ويدخل الرغبة في المعارف المفيدة، ويولد لديهم محبة تعلم التمدن الافرنجي والترقي في صنائع المعاش»، وقد كانت الغاية واضحة لدى الطهطاوي وهو يسأل الله سبحانه وتعالى في مقدمة كتابه «أن يوقظ به من نوم الغفلة سائر أمم الإسلام من عرب وعجم انه سميع مجيب وقاصده لا يخيب».

من المؤكد أن «الغاية» نفسها كانت تراود سيد قطب، ولا نشك في أنه أراد بدوره أن يوقظ الأمة من غفلتها، ولكن على الطريق العكسي للنهج الذي اختاره الطهطاوي لهذه اليقظة، التي رآها متمثلة في الاستفادة بالتطور الذي أحدثه الغرب مع التمسك بالدين والقيم الأساسية فيه، ولم يجد في ذلك النهج أي تناقض بين الأمرين، في حين انطلقت «يقظة قطب» من رفض قيم الغرب وعلى رأسه أمريكا، ولم يرفض إمكانية الاستفادة من تقدمه المادي، وقد سجل مشاهداته وآراءه بشأن الولايات المتحدة في كتاب صغير سماه «أمريكا التي رأيت» ذكر فيه «إن البشرية تملك أن تستفيد كثيراً من إبداع العبقرية الأمريكية في مجالات الصناعة والإنتاج والإدارة، ولكنها تخطئ كثيراَ، وتعرِّض قيمها الإنسانية الموروثة للضياع إذا ما جعلت من المثل العليا الأمريكية مثلها العليا في الشعور والسلوك».

كتاب «تخليص الابريز» وصفه الأستاذ محمد حسنين هيكل بأنه «يحكي رؤية أزهري ريفي للحضارة الغربية، مصري خام عبر البحر الأبيض إلى باريس، وألقى نظرة على ما رأى ثم شهق مدهوشاً منه، ولا تزال شهقته بالانبهار تعيد أصداءها حتى الآن، وكانت القيمة الكبيرة لهذه الشهقة التي أطلقها الطهطاوي أن صاحبها لم يقصر انبهاره على شكل ما رأى، وإنما غاص فيه محاولاً لمس أعماقه والتعرف على مادته».

محمد حسنين هيكل

سافر الطهطاوي وعاد إلى وطنه يحمل أفكاراً ورؤى دنيا جديدة، ومعالم عصر بازغ تضوي وتتألق فيه اشعاعات الثورة الفرنسية، فانتقل من الحكم على البشر بمعيار الكفر والايمان إلى الاحتكام لمعيار التحضر والخشونة، ولم يغب عنه في كل أعماله طبيعة الاستعمار الغربي وأطماعه في الشرق، ولكنه التزم في جميع مؤلفاته وليس فقط في «التخليص» منهجاً واضحاً يقوم على مخالطة الأوروبيين والتفاعل مع حضارته، بل والاقتداء بهم والأخذ عنهم، فيما لا يخالف القيم والثوابت والشريعة والدين.

على الجانب الآخر سافر قطب إلى أمريكا وعاد إلى وطنه محملاً بأفكار غاضبة، ومفاصلة نفسية يتلمس عبرها طريق البحث عن قيادة جديدة للبشرية، أرادها أن تخرج من العالم الإسلامي، لينتهي في «معالم في الطريق» إلى جاهلية العالم وتكفير المجتمعات، (يُدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، لا لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله، ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها).

يرجع الشاب الأزهري من فرنسا حاملاً مشاعل التنوير، ويرجع الأديب المرهف صاحب القلم والبيان البديع من أمريكا رافعاً معاول التكفير.

حركة التاريخ بين الطهطاوى وقطب

كانت حركة رفاعة الطهطاوي وأفكاره مسايرة لحركة التاريخ بل ودافعة له نحو التقدم، بينما جاءت أفكار سيد قطب مصادمة ومفاصلة وغاضبةـ، كان السؤال المطروح على الأمة في الربع الأول من القرن التاسع عشر هو سؤال الحداثة، وجاء رفاعة ليقدم إجابته في العلم والتعليم، ثم كانت الأمة في أواسط القرن العشرين أمام أسئلة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي فكانت إجابة قطب هي المفاصلة مع الواقع والصدام مع المجتمع ووصمه بالجاهلية وتكفيره بالجملة.

انطلق الطهطاوي باتجاه تطوير واقع المجتمع والسعي إلى تحرير العقل المسلم من غفلة الجمود الفكري وانتشالهم من وهدة التخلف الحضاري، بينما انقلب سيد قطب على حركة المجتمع التي ساندها في البداية وانخرط في تأييدها أشد التأييد، ثم لم يكتف بمعارضة ما رآه اعوجاجاً في مسيرتها ـ بل راح يتخذ موقفاً انعزالياً من الواقع، وأعاد العقل المسلم إلى الكهوف التي كاد يخرج منها ويتعافى من أمراضها المزمنة.

الطهطاوي نفسه له اسهامات فكرية أنضج وأفضل مما جاء في التخليص، وقطب أيضاً له كتابات سابقة على «المعالم»، هي بالطبع أفضل مما جاء في «المعالم»، من فكرة محورية، رغم أن بعض السلفيين يرون في هذه الكتب خاصة كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام» الذي تمنى أحد مشايخ السلفية المشهورين لو أن قطب تبرأ منه فبل مماته.

مشكلة سيد قطب ـ كما هي مشكلة الحركة الإسلامية التي ظهرت بعد سقوط الخلافة العثمانية أنهم جعلوا سؤال الهوية في مواجهة سؤال التحديث والحرية والعدل الاجتماعي والنهضة، وتبقى المفارقة في مشوار قطب أنه انتهى إلى غير ما بدأ منه، انتهى متشدداً متطرفاً انعزالياً مكفراً، والمفارقة الأشد تأتي من أنه جاء تالياً على الطهطاوي بما يزيد عن القرن من الزمان.

قبل قرن كامل كان الطهطاوي خطوة كبيرة في التقدم نحو الحركة الطبيعية للتاريخ وتبدت كل جهوده الفكرية والعملية في صورة المتطلع إلى بناء دولة حديثة تستفيد من المنجزات الغربية في العلم والتقدم الحضاري ثم يأتي قطب لينقض على كل ما تحقق طوال مشوار الشعب على مدار هذا القرن وهو يناضل من أجل بناء تلك الدولة الحديثة، وابتنى مشروعه على فكر المفاصلة والمصادمة والغضب، واختزل الحضارات الإنسانية في مقولات مبسطة وعناوين مراوغة مثل الجاهلية والمادية والحاكمية.

لقد اهتم رفاعة الطهطاوي بالتاريخ والجغرافيا وبذل كل جهده في ترجمة الكتب في هذين المجالين وسعى لتهيئة المجال لاستقبال العلم الجديد، بينما أوقف سيد قطب التاريخ عند نهاية عصر الخلافة الراشدة، وأوقف حركة الزمان والمكان عند مرحلة واحدة من تاريخ البشرية، هي المرحلة التي نزل فيها القرآن، ممثلة بالجيل الأول من الصحابة، هذه المرحلة التي ستجب كل ما قبلها وما بعدها، واعتبر كل ما تلاها نكوصاً وارتداداً على العصر الإسلامي الذي تلته من بعد عصور من الجاهلية المستجدة، وأهدر كل ما تلاها من حضارة وتاريخ ثقافي وقيمي إنساني.

وبينما تبنى الطهطاوي الخطاب التاريخي مع التركيز على العصر الإسلامي ويسجل بكل فخر إن الافرنج يعترفون لنا بأنا كنا أساتذتهم في سائر العلوم وبتقدمنا عليهم، ويؤكد على أننا كنا في زمن الخلفاء أكمل سائر البلاد وسبب ذلك أن الخلفاء كانوا يعينون العلماء وأرباب الفن وغيرهم، في المقابل جاء قطب لينفي كل هذا التاريخ على قاعدة ابتعاد هؤلاء الخلفاء عن مبدأ الحاكمية ويضع كل هذا الإنجاز التاريخي في سلة مهملات الجاهلية.

أبو التنوير.. وأبو التكفير

الطهطاوي كما سيد قطب انطلق كل منهما في سياق مواجهة وصراع فكري مع المجتمع وفي مواجهة الأفكار السائدة، الطهطاوي كان يواجه جموداً وانغلاقاً فكرياً مدعوماً باسم الدين وهو لا يزيد عن كونه فهماً محدوداً للدين، وقطب على الناحية الأخرى بدا وكأنه ارتد إلى القرن الماضي وحول الدين وكيَّفه وحصره في إطار فكري يقيد ويضعف حركة التجديد والتطوير، بل وينقض عليها، والمفارقة واضحة للعيان بين موقف الطهطاوي الفكري وموقف قطب، الأول واجه أفكارا ومجتمعاً غارقا في التخلف والرجعية والجمود والانغلاق، بينما كان قطب يثير المعارك مع مجتمع ناهض وأفكار أكثر حداثة، بعد قرن من النضال الشعبي والتدافع الفكري الذي كانت بوصلته على الدوام نحو إلى التقدم.

كان منطق الصراع مختلفاً بين عصري الطهطاوي وقطب، واجه الطهطاوي التحديات بالتطوير وكسر المحافظة والشوق إلى التغيير، بينما واجه قطب التحديات التي رآها بالمحافظة والنكوص عن التطوير والتحديث.

كانت أفكار الطهطاوي في مواجهة تحديات عصره هادئة متزنة بينما واجه قطب تحديات عصره بخطابه الغاضب فلم يستطع أن يرى في عصره غير المفاصلة والتكفير والخروج عليه.

أسس الطهطاوي بنيانه على فكرة التحديث والتطوير والتعليم بينما أسس قطب بنيانه الفكري على الثلاثي الخطير المفاصلة والتكفير والغضب. وكان من أعظم ما قدمه الطهطاوي تلاميذه النوابغ الذين حملوا مصر في نهضتها الحديثة، وقدموا للأمة أكثر من ألفي كتاب خلال أقل من أربعين عامًا، ما بين مؤلف ومترجم، وكان أسوأ ما خلفه قطب من وراءه هذه الاجيال التي تتجدد على طريق الارهاب باسم الدين والتي اتخذت كتاب «المعالم»، ليكون مرجعها الأساسي الذي خرجت من بين سطوره الجماعات الجهادية المتطرفة على اتساع رقعة العالم الاسلامي.

يكفينا أن ننقل هنا نص كلمات المفكر الإسلامي محمد سليم العوا وهو يؤكد على أن هاتين الفكرتين: «الجاهلية» التي أصابت المجتمعات الإسلامية ـ بل البشرية كافة ـ والتحرر منها والانعتاق من أسرها بتطبيق «الحاكمية»، هما الفكرتان الرئيستان في منهج سيد قطب الفكري، وهما الإضافة التي زوّد بها سيد قطب نهر الفكر السياسي الإسلامي. وحول هاتين الفكرتين تدور كل الأفكار الأخرى التي تصادفنا في كتب سيد قطب، وفي مقالاته، بل وفي تفسيره للقرآن الكريم «في ظلال القرآن»، كلما تعلَّق الأمر بالفكر السياسي أو بالحياة الاجتماعية.

وبناء على ذلك يأتي حكم الدكتور العوا على الأساس الفكري لسيد قطب بقوله: ومن باب هاتين الفكرتين القطبيتين دخلت إلى الفكر السياسي الإسلامي، وإلى العمل الحركي جميع أفكار المقاطعة والتكفير والاستحلال واستباحة الدماء والأموال، وعشرات النتوءات الفاسدة التي نُسبت إلى الإسلام ظلمًا وزورًا، وشوَّهت صفحته الناصعة بخطايا أصحابها التي لا يزال المفكرون والفقهاء والدعاة يجاهدون لنفي صلتها بحقائق الإسلام[ii].

محمد سليم العوا

كانت قضية رفاعة الطهطاوي منذ كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» والتي دارت حولها أفكاره الرئيسية والتأسيسية ،هي العلم والتعليم، وقد واجه الطهطاوي صعوبات جمة، وقوبل باعتراضات شتى، من داخل الأزهر ومن خارجه، وتعرض برنامجه الإصلاحي إلى انتكاسات متعددة، ولكن في النهاية انتصرت تلك الأفكار، وأثمر ذلك البرنامج ثماره اليانعة، لأن الطهطاوي كان ينتصر للعلم وعينه على الواقع وما فيه من تخلف وجمود، وكان هو المؤسس للتيار الذي يقود مصر إلى المستقبل.

لكن قطب بعد قرن من الزمان ينقلب على نفسه ويتبنى أفكاراً خاصة تمثل انتكاساً على كل ما جرى في مسار التقدم الذي دفعت فيه مصر الكثير من الأثمان الباهظة، حتى تتمكن من التطلع إلى المستقبل، وجاءت تلك الأفكار التي قامت على جاهلية السلطة والمجتمع معاً، ومخاصمتهما والمفاصلة عنهما بمثابة مخاصمة ومفاصلة مع التقدم ومصادرة لإمكانيات تطوره وتحديثه، والدفع به إلى ذرى التقدم.

مرت في حياة كل منهما محنة، وقد يعتبر حواريو سيد قطب محنته أشد وقعاً وأكثر إيلاماً، لكن محنة الطهطاوي كانت لا تقل وجيعة على نفسه وهو الذي نذر جهده وجهاده من أجل نصرة قضية العلم وتطوير التعليم، فوجد نفسه منفياً إلى السودان بعد أن أغلقت المدارس التي سهر على إنشائها ومن بينها مدرسة الألسن، وعزل من كل وظائفه، لكنه لم ييأس وراح يحاول أن يطبق أفكاره نفسها في السودان.

أما قطب فقد دخل السجن سنة 1954 عقب محاولة الاخوان اغتيال عبد الناصر، ليحكم عليه بالسجن 15 عاماً، ثم أفرج عنه العام 1964 لأسباب صحية لازمته منذ طفولته، ويعتبر بعض مناصريه أن محنة السجن كانت وراء الآراء المتشددة التي خرج بها سيد قطب، وقد يكون لذلك ظل من الحقيقة، لكننا لا يجب أن ننسى أنه قد توفر له على عكس ما تسمح به لوائح السجون ما لم يتوفر لغيره، وقد كان الشيخ محمد الغزالي – بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر- قائماً على توفير ما يحتاجه قطب من مراجع ليتمكن من الاستمرار في الكتابة، وقد أصدر من محبسه «هذا الدين» و«المستقبل لهذا الدين»، واستكمل بعض أجزاء كتابه «في ظلال القرآن» في طبعته قبل التنقيح الذي أجراه عليه بعد الإفراج عنه وهو التنقيح الذي اشتطت فيه أفكاره واشتد فيه غلوه، وركز في تنقيحاته على المعاني والتوجيهات الحركية والدعوية والجهادية في القرآن، وقد وضع قطب في طبعته المنقحة تصورات جهادية فاصل فيها بين مجتمع الإيمان ومجتمعات الجاهلية، وكان حجم الجزء من الطبعة المنقحة ضِعف حجم الجزء من الطبعة الأولى.

الشيخ الطهطاوي هو واضع اللبنة الأولى والأهم لأفكار التنوير والتجديد والتحديث في عالم العرب، تلك اللبنة التي بني على أساسها كل ما تلاها من اسهامات جاءت من بعدها، والأستاذ سيد قطب هو واضع الأساس لكل ما جاء من بعده من حركات تسمى جهادية، كان وبالها على الإسلام والمسلمين وعلى حركة النهوض العربي والإسلامي أشد وأنكى من وبال التخلف والجمود. وإن كانت تعبر في وجه من وجوهها عن واحد من مظاهر هذا التخلف وأحد أهم نتائج ذلك الجمود.

الطهطاوي بدون شك هو رائد التنوير الأول في العصر الحديث، وقطب بدون لبس هو حادي التكفير في تاريخنا المعاصر، وحسب قول المفكر المصري الدكتور أنور لوقا فإن قامة تنويرية كبيرة مثل الدكتور طه حسين الذي حمل عبء التنوير الذي كان رفاعة الطهطاوي هو أول من أضاء مشاعله، وهو في الحساب الختامي تلميذ نجيب له واستمرار على النهج نفسه، الأصل هنا الطهطاوي وطه حسين الاستكمال لطريق وضع القدم الأولى فيه الطهطاوي، كما أن الأصل على الطرف الآخر كان سيد قطب الذي تفرعت عنه فروع يقف على رؤوسها «أبوات الجهاد» المعاصرين. (أبو مصعب، وأبو بكر ناجي، وغيرهما كثير).

جاء كتاب الطهطاوي ليلقي حجراً في بحيرة راكدة كادت مياهها تتعفن، بينما جاء كتاب سيد قطب بمثابة حجر عثرة في بحيرة تمور بالتغيير وتتطلع إلى التقدم، ذلك لأن معركة الطهطاوي كانت في مواجهة مع التخلف، وجاءت معركة قطب تواجه حركة التقدم، وتلك هي المأساة الكبرى التي تولدت عنها الكثير من المآسي العديدة واحدة تلو أخرى.

——————————–

[i] الدكتور محمد عبد الوهاب جلال: الباحث في التاريخ والحضارة، وهو شخصية مرموقة على المستوى العربي، ويعمل أستاذاً في معهد المخطوطات العربية، وهو صاحب رؤية في الثقافة المصرية والعربية يحاول طرحها والحوار حولها، فهو يرى مثلًا أن إجادتنا للغة العربية أحد أهم عوامل التقدم في كافة المجالات وليس على المستوى اللغوي، ويرى أن نجاح مجموعة الأزهريين الذين سافروا إلى فرنسا في عهد محمد علي مع رفاعة الطهطاوي في تعلم الفرنسية وعلوم الغرب يعود إلى قوة إجادتهم للغة العربية فهماً ونصاً ومعانى، وبالتالي استطاعوا مواجهة صعوبة اللغة الفرنسية وجدة العلوم الغربية لأنهم كانوا على أرضية قوية من معرفتهم بلغتهم العربية.

[ii] (في النظام السياسيّ للدولة الإسلاميَّة، محمد سليم العوا، الشروق، ط8 سنة 2006 ص:318 /319).