نشأ المذهب «الأشعري» ونجح وانتشر في مواجهة غلوين وتطرفين، غلو وتطرف المدرسة التي تُعلي قيمة العقل فوق النص، وكانت تمثلها مدرسة «المعتزلة» الفكرية، وغلو وتطرف المدرسة التي تحط من قيمة العقل التي تمثلها مدارس التيار «السلفي»، فجاءت «الأشعرية» تلبية لحاجة ملحة على المستويين الفكري والمجتمعي إلى اعتدالٍ وتوسطٍ يحاول أن يجمع بين ما هو إيجابي في النزعتين، ويتجنب سلبيات كل منهما، ولذلك لقب «الأشعري» بـ «إمام أهل السنة والجماعة»، اعترافاً بما قدمه للفكر العقدي السني من منهجٍ يقوم على التوفيق بين العقل والنقل.

مجدد كبير

هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وكنيته أبو الحسن، ينحدر أصله من أصل جده الأكبر الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، أحد الحكمين في موقعة صفين ممثلاً عن عليٍ بن أبي طالب رضي الله عنهما.

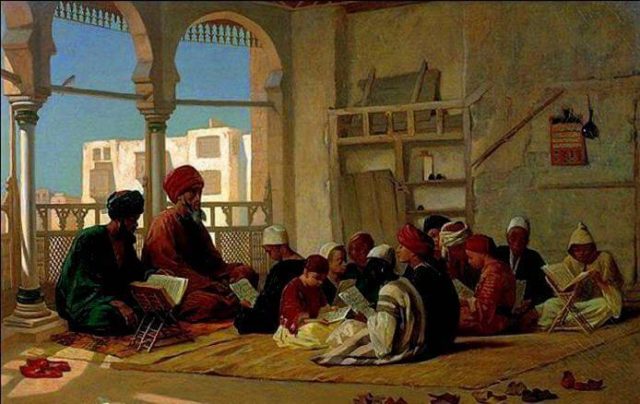

وقد ولد «أبو الحسن» في البصرة بالعراق سنة مائتين وستين هجرية على أرجح الروايتين، وقيل سنة مائتين وسبعين هجرية، ودرس فيها، ثم تابع دراسته في بغداد، وتتلمذ على يد أستاذه شيخ المعتزلة «أبي علي الجبائي» (ت 303هـ)، وقد نبغ «الأشعري» في علوم «المعتزلة»، واشتهر بقوة الجدال والمناظرة والعمق الفكري، وبرع في «علم الكلام»، إلى جانب كونه فقيهاً وعالماً ومحدثاً، يميل كثيراً إلى حياة الزهد والبساطة، بل كان متصوفاً في أغلب سلوكه.

يُجمع كل المؤرخين على أن «أبا الحسن الأشعري» هو أحد كبار المجددين في القرن الرابع الهجري، وقد ذكره «ابن الأثير[1]» في المجددين بصفته أحد المتكلمين الكبار، واعتبره شيخ الزيتونة محمد الطاهر بن عاشور مجدد القرن الرابع الهجري لعمله في تجديد «علم الكلام»، يقول ابن عاشور[2]: «ولهذا تعين عندي تقديم ابن سريج في الثالثة على الأشعري، فإن الأشعري ـ وإن كان ـ أيضاً شافعي المذهب ـ إلا أن قيامه كان للذب عن أصول العقائد دون فروعها، فكان ابن سريج أولى بهذه المرتبة، لاسيما ووفاة الأشعري تأخرت عن رأس القرن إلى بعد العشرين، وعندي لا يبعد أن يكون كل منهما مبعوثاً، هذا في فروع الدين، وهذا في أصوله وكلاهما شافعي».

قال عنه ابن عساكر[3]: «إنه المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة الجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة»، وقال عنه ابن خلدون[4]: «… ولما ظهرت بدع القول بنفي الصفات الواردة في القرآن، والقول بخلق القرآن وغيرهما مما يخالف أئمة السلف الذين شرد الكثير منهم حتى أصبح الأمر فتنة، انتهض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد، دفعا لتلك البدع، وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين، فتوسط بين الطرق، ورد على المبتدعة في ذلك كله، وجادلهم فيما مهدوه لهذه البدع.»

كما يلخص لنا د. احمد فؤاد الأّهواني موقف العلماء والصوفية من الأشعري، فيقول: «كان الأشعري سببا في جمع كلمة المسلمين بعد تفرق وصراع وحروب، ولما انتشرت طريقته، وذاع صيته، انتسبه كل مذهب إلى مذهبه فزعم الشافعية أنه كان على مذهب الشافعية وجزم بعضهم أنه مالكي ونص جماعة على أنه نشأ على مذهب أبي حنيفة، كما اصطنع الصوفية في القرن الرابع والخامس والسادس مذهبه في الكلام ودافعوا عنه في محنته التي سُب فيها على المنابر».

وقال فيه أبو القاسم القشيري[5]: «اتفق أصحاب الحديث على أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان إماما من أئمة أصحاب الحديث، تكلم في أصول الديانات على طريقة أهل السنة ورد أهل الزيغ والمبتدعة، وكان على المعتزلة والروافض المبتدعين من أهل القبلة والخارجين عن الملة سيفاً مسلولاً».

علم الكلام ومحنة خلق القرآن

وحتى يمكننا أن نفهم الدور الذي قام به «أبو الحسن الأشعري» لابد أن ندرك أولاً أن «علم الكلام» يُعد فلسفة الإسلام، وقد نشأ هذا العلم في خضم خلافات داخلية، وفي مواجهة تحديات من الخارج، في الداخل كانت هناك تطورات ومتغيرات طرحت مشكلات على كل الأصعدة، الديني منها، والسياسي، والثقافي، وخاض «المتكلمون» عبر اجتهاداتهم حول العقيدة في محاولات دؤوبة لحل هذه المشكلات، ومن الخارج فُرض على الإسلام تحديات أبلى فيها «علم الكلام» بلاء حسنا، دفاعاً عن العقيدة، في مواجهة خصوم من الأديان والملل الأخرى بعد أن دخل في الإسلام عدد هائل من الناس، لكلٍ منهم معتقده وثقافته، وكلها معتقدات وثقافات وافدة، وبعضهم دخل الدين الجديد ظاهراً من باب الكيد له والعمل على تقويضه من الداخل.

من ناحية أخرى ومع ازدهار الدولة العباسية شهدت عصورها الزاهرة حركة ترجمة هائلة للعلوم والأفكار ومنها الفلسفة اليونانية، ما هيأ التربة لتنامي «الفرق الكلامية» في ظل تعدد الأعراق والثقافات التي زاحمت بعضها بعضاً وضمنت لها الحماية من دولة بني العباس، وكانت «المعتزلة» من بين هذه الفرق التي انتشرت وتمكنت من الوصول إلى مجالس وعقليات الخلفاء، وهي الفرقة التي طورت «علم الكلام» وأضافت إلى مباحثه وموضوعاته، وكانوا أقرب إلى روح التفلسف، وتبنوا نزعة عقلية ولدت فيهم حرية الرأي والفكر، وجعلتها واحدة من قيمهم الرئيسية، حتى أنهم كانوا يستمعون إلى أفكار خصومهم مهما كانت غريبة، ومهما كانت معارضة حتى للإسلام، فاتسع أفقهم الفكري وتفتحت أذهانهم ففتحوا أمام الفكر الإسلامي أبواباً شتى وأفسحوا المجال لكثيرٍ من الدراسات العلمية والفلسفية.

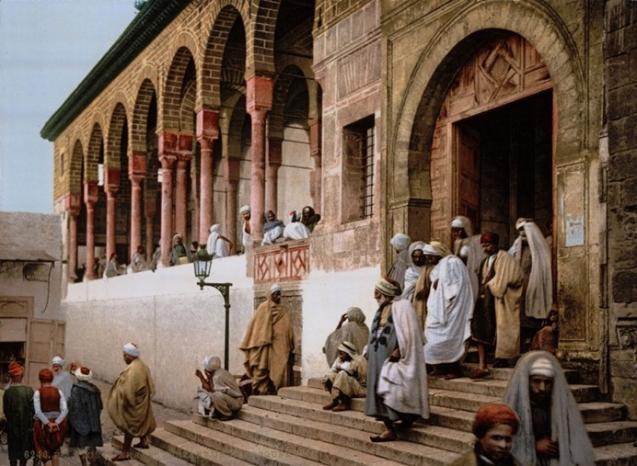

في الربع الأول من القرن الثالث الهجري تفجرت الصراعات الحادة بين المذاهب الفكرية والفرق الكلامية بلغ ذروته فيما سمي بمحنة «خلق القرآن» التي بدأت العام 218 هجرية في عهد الخليفة «المأمون»، وانتهت حوالي 232 هجرية في آخر عهد الخليفة «الواثق».وبغض النظر عن مسئولية «المعتزلة»عن هذه المحنة التي لعبت فيها السياسة دوراً بارزاً كما ذهب إلى ذلك عدد من المؤرخين لنشأة وتطور المذاهب والفرق التي نشأت بالأصل في خضم خلافات سياسية تحت مسمى «الفتنة الكبرى» ثم خاضت في الدين لتتسلح به في ترجيح كفة كل الخصوم في مواجهتهم ضد بعضهم البعض، رغم ذلك فلا يمكن انكار أن تمسك «المعتزلة» بنزعتهم العقلية مع غلو فيها وتطرف كان من نتيجته وقوف « الرأي العام » ضدها، وبالتالي ضد ما تطرحه، فانحازت أغلبية المسلمين إلى مؤازرة «التيار السلفي» ما جعل الإمام «أحمد بن حنبل» يقول: «قولوا لأهلِ البدعِ: بيننا وبينكم يومُ الجنائزِ»، يقول «ابن كثير» في «البداية والنهاية»: «وقد صدق الله قوله في هذا، فإنه رحمه الله كان إمام السنة في زمانه، وعيون مخالفيه «أحمد بن أبي دؤاد» القاضي (وهو من كبار المعتزلة) لم يحتفل أحد بموته، ولا شيَّعه أحد من الناس إلا القليل. وكذلك «الحارث بن أسد المحاسبي» (وهو من كبار الصوفية) مع زهده وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته: لم يُصلِ عليه إلا ثلاثة أو أربعة من الناس، فلله الأمر من قبل ومن بعد».

المعتزلة.. والسلفيون

وكما غالت «المعتزلة» في منهجها وتطرفت في أفكارها، غالى «السلفيون» في الجمود والمحافظة، وقاوم التيار السلفي بكل ما يملك من قوة وغلظة فكرية كل الحركات العقلية فاضطهدوا أصحاب الفكر «الاعتزالي»، كما ازدروا الفلسفة، واضطهدوا الفلاسفة، ونُهبت مكتبة الفيلسوف الإسلامي الكبير الكندي[6] كما جرى اضطهاد أصحاب النزعات الصوفية ما اضطر بعضهم إلى الاختفاء.

وتطرّف «الحنابلة» في أقوالهم ومواقفهم وأصبح لهم نفوذ في بغداد عاصمة الخلافة، وتطرفت «المعتزلة» بدورهم، وتولد عن التطرف «السلفي» أن نشأت فرق جديدة مثل «الظاهرية» التي أسسها في العراق «داود بن علي الأصفهاني» (270هـ) وقامت على رفض الرأي، والقياس، وقصرت الاجماع على اجماع الصحابة، وتمسكت بظواهر الكتاب والسنة تمسكاً شديداً، وخالفوا كل حركة ترمي إلى تحكيم العقل والرأي أو تلجأ إلى التأويل، وقد انضم إلى هذه المدرسة فيما بعد «ابن حزم الظاهري» الذي وضع بذرتها في بلاد الأندلس.

وعلى أبواب القرن الرابع الهجري كانت الأمور قد وصلت إلى طرق مسدودة، كل فريق يتعصب لمذهبه ويتطرف في الدفاع عنه، وفي اضطهاد خصومه، وكان لابد من فكر جديد، يدعو إلى التسامح مع الرأي الآخر، ويجنح إلى التوسط والاعتدال بين تحكيم العقل على النص المتمثل في التيار «الاعتزالي»، وحاكمية النقل على العقل المتمثل في التيار «السلفي».

وكان هذا الدور يبحث عن عقلية كبيرة، ورجل حكمة مشهود له بالصرامة الفكرية وحسن التعبير عما يعتقده، وكأن القدر كان يدخر الشيخ «أبو الحسن الأشعري» للقيام بتلك المهمة، بما توفر له من اطلاع معمق ومن داخل البيت على فكر «المعتزلة»، مع اطلاعه الكبير على آراء أهل السنة والحديث ومذاهبهم، فراح يوفق بين إيجابيات كل فريق، ويرفض سلبياته، فتحول من النزعة العقلية الخالصة عند «المعتزلة» إلى اتجاه معتدل جمع فيه بين العقل والنقل، وهو تحول باركه الرأي العام الذي كان يضج من صراعات المذاهب ويعاني من تطرف الفرق الكلامية.

وكانت بدايات القرن الرابع الهجري قد شهدت ظهور مذهبين جديدين بالإضافة إلى المذهب «الأشعري» حاولا التوسط، وسعيا إلى الاعتدال، وهما «الطحاوية» في مصر و«الماتريدية» في سمرقند وما وراء النهر، وهو ما يؤكد النظرة التي ترى بأن الحاجة إلى مثل هذا التوسط وإلى هذا الاعتدال كانت قد صارت ملحة وضرورية مع بزوغ شمس القرن الرابع، وكانت «الأشعرية» هي التلبية لهذه الحاجة، ما حقق لها النجاح والانتشار في أوساط العامة فضلاً عن الخاصة.

(في الجزء الثاني من المقال نتحدث عن الأثر الذي تركه الأشعري على الفكر الإسلامي)

……………………………………….

[1] هو عز الدين أبي الحسن علي الشيباني (555-630 هـ) المعروف بابن الأثير الجزري، مؤرخ عربي إسلامي كبير، عاصر دولة صلاح الدين الأيوبي، ورصد أحداثها ويعد كتابه الكامل في التاريخ مرجعا لتلك الفترة من التاريخ الإسلامي.

[2] في مقالة له تحت عنوان» من يجدد لهذه الأمة أمر دينها» يقول الشيخ العلامة» محمد الطاهر بن عاشور» شيخ جامع الزيتونة: ( هكذا مضى المسلمون آمنين في طريق نقل الآثار الشرعية، ومسالك التففه في الدين والتفريع فيه؛ فظهر الحق من الباطل، واستبانت السنن من الابتداع، فكان أهل السنة وأهل الحق غالبين من يغالبهم من أهل الأهواء والبدع الذميمة، وكان العلم الغالب في تلك القرون هو النقل والآثار، ولم يكونوا بحاجة إلى تجديد في علم الفقه، ولا في علم التوحيد. وفيما هم على تلك الحال من الهدى إذ نبعت فيهم فئات يخوضون في أصول الدين خوضاً يشوب الأدلة الشرعية بالأصول الفلسفية، ويعلنون أن الحق هو الذي يجب أن يكون رائد المسلم في أصول الاعتقاد، ويردُّون الأدلة السمعية التي تخالف الأصول التي أصلوها ردَّاً بالتأويل أو الإبطال، وكانوا قد درسوا ما ترجم من علوم الأوائل، وأصبحت مبثوثة بينهم وبين أتباعهم، وصاروا يتبجحون على مخالفيهم بأنهم لا ثقة بعلومهم؛ لعدم ارتياض عقولهم بالعلوم الحقيقية، فدخلت بذلك على الأمة فتنٌ في عقائدها كانت أولاها فتنة القدر، ثم فتنة خلق القرآن، وتبعتها فتنة الاستثناء في الإيمان، وفتنة صحة إيمان المقلد، وفتنة خلق الأفعال، وغيرها.

فوجم أهل السنة وجمة عضوا عندها على اعتقادهم بالنواجذ؛ فرثَّ الإسلام من ناحية العقيدة استدعت رحمة الله بأهله، وضمانه لحفظه، لأن يقيض من يذبُّ عن السنة، ويزيف مذاهب أهل الأهواء بنصب أدلة من نوع مما موَّهوا به على الناس وذلك هو إمام المسلمين الشيخ أبو الحسن الأشعري).

كان الشيخ من أتباع مذهب الاعتزال، فأنهضه الله للذب عن السنة، وبين له سقم كثير من أصول المعتزلة، فانبرى لتأييد العقيدة الإسلامية السنية، وكان انتقاله إلى أتباع السنة منذ سنة 300 وأخذ يدلل العقائد بالأدلة الفلسفية، ويعضد بها الأدلة السمعية فتم عمله في حدود سنة 310 وتوفي سنة نيف وثلاثمائة وثلاثين، وقيل سنة 330 ببغداد، فهو مجدد رأس المائة الرابعة ولا أجدر منه بهذه المزية من علماء ذلك القرن).

[3] في كتابه الذي دافع فيه عن الأشعري ضد خصومه والذي سماه:» تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري».

[4] في مقدمة ابن خلدون.

[5] هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة أبو القاسم القشيري إمام الصوفية، وصاحب الرسالة القشيرية في علم التصوف، ومن كبار العلماء في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر، (376 هـ -465 هـ).

[6] أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (185 هـ/805 -256 هـ/873) علامة عربي مسلم، برع في الفلك والفلسفة والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس والمنطق الذي كان يعرف بعلم الكلام.