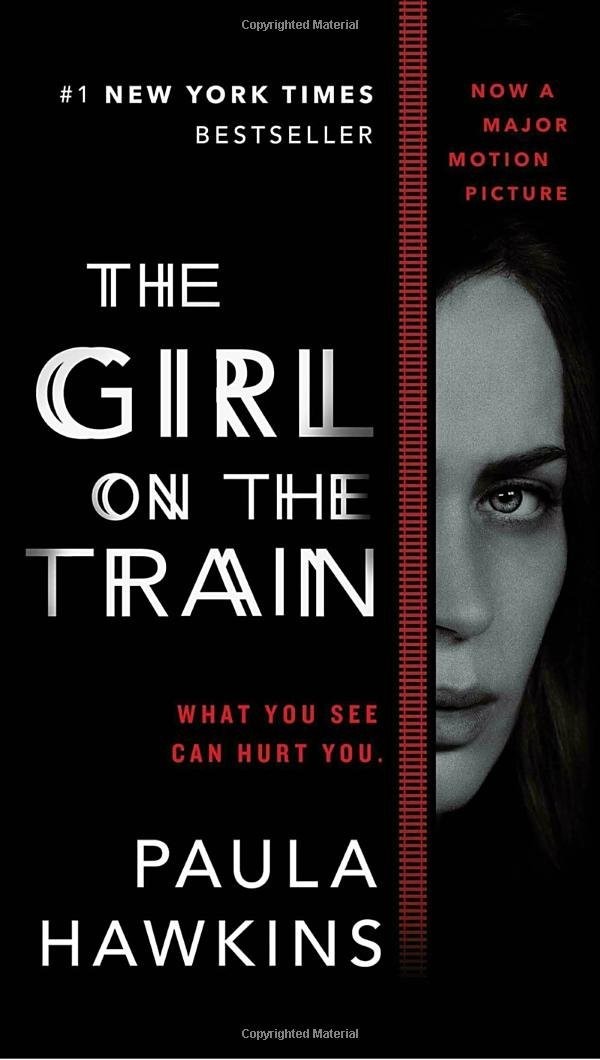

فتحت لنا منصات التواصل الاجتماعي نوافذ نطل بها على مشاهد من حياة بعضنا البعض، إضافة إلى الملايين من البشر حول العالم لنصدر أحكاماً، ونبني سيناريوهات، أحياناً نشعر بالتعاطف، وأخرى نتمنى أن يصيبنا نصف حظ هذه السيدة التي تزوجت بالأمير أو ذلك الرجل المليونير، هذا ما جسده فيلم “فتاة في القطار” حيث كانت “ريتشيل”، التي لعبت دورها “إميلي بلنت”، تستقل القطار يومياً في الصباح بين ضواحي لندن بلا هدف سوى إخفاء طردها من العمل مؤخراً عن صديقتها التي تعيش معها في المنزل نفسه.

تعيش البطلة المدمنة على الخمر حالة من الوحدة التامة تجعلها غير قادرة على الإفصاح عن مشاكلها حتى لصديقتها الوحيدة خوفاً من أن تفقد آخر ما تبقى لها وهو ذلك المسكن الذي يؤويها، فتعمل على إلهاء نفسها أثناء رحلتها اليومية من خلال مراقبتها لمنزلين على الطريق أحدهما لطليقها وعائلته الجديدة والآخر لزوجين تبدو عليهما السعادة والحب بشكل جعلها تتعلق بهما.

جسدت “ريتشيل” نموذج المرأة الوحيدة البائسة، فقد خسرت عملها بسبب إدمانها للخمر، كما خسرت زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب، ومع وحدتها الشديدة وفراغها العاطفي وجدت في هذا الثنائي المجهول ما افتقدته في حياتها من حب وسعادة لتبدأ في تخيل سيناريو لحياتهما المثالية، وتقوم برسم صورهما في دفترها، حتى أنها اختارت لهما أسماء وهمية. كل ما كانت تتمناه فرصة لتحيا حياة تلك المرأة الجميلة أو حتى نصفها. ويستمر القطار في مساره لترى مشاهد أخرى من حياة زوجها السابق مع زوجته الجديدة وابنتهما التي لطالما كانت تتمنى لو كانت ابنتها هي، يعيشون جميعًا بسعادة تحت سقف المنزل الذي كانت يومًا ما تسكنه، هي من اختارت ذلك الأثاث الذي يجلسون عليه، وهي الأحق بأن تعيش تلك اللحظات الجميلة، إلا أنها أصبحت الآن منبوذة بلا عائلة أو عمل أو حتى أصدقاء سوى زجاجة الخمر، كل ما تقدر عليه النظر إليهم عن بعد عبر نافذة القطار لثواني معدودة ثم تمضي.

مع تصاعد الأحداث تتيح الكاتبة “بولا هوكينز” لبطلتها فرصة الاقتراب من حياة المرأة المثالية التي كانت تحسدها بعد اختفائها في ظروف غامضة لتكتشف جوانب خفية عن حقيقة حياة “ميغان” الخالية من أي حب أو سعادة. عاشت “ميغان” طفولة بائسة وحياة زوجية تحتقرها كما أنها تعاني من اضطرابات نفسية حادة تجعلها تذهب إلى طبيب نفسي بشكل دوري أملاً في أن تجد ولو بعض الراحة من سباق حياتها العنيف. ومع اقتراب نهاية الفيلم تصطدم “ريتشيل” بحقيقة حياة طليقها المبنية على الأكاذيب والتلاعب بالآخرين بما في ذلك هي نفسها، لتكتشف ذاتها الحقيقية البعيدة كل البعد عن الصورة المشوهة التي رسمها لها زوجها السابق والتي استسلمت لها وبدأت تتعامل مع الواقع من خلالها.

ورغم أننا لا نستقل القطار يومياً كبطلة الفيلم، إلا أننا جميعا نمتلك هاتفاً نقال ينقلنا إلى عوالم الآخرين “بكبسة زر” من خلال نافذة أكثر حداثة، لنتابع بلا حدود مئات الأشخاص، ونرى من خلال منشوراتهم مشاهد مبتورة من حياتهم، البعض يشارك أسعد لحظاته ويخفي معاناته بينما يبرز البعض الآخر مآسيه لكسب التعاطف، وما بين هذا وذاك يتفاعل المتابعون باندفاع دون إدراك لحقيقة الأمور، لتصبح منصات التواصل الاجتماعي ساحة لعقد المقارنات الوهمية، ومجال للمبالغات غير المنطقية.

في لحظة نزولنا من القطار وعودتنا إلى حياتنا الطبيعية، فقط عندها ندرك الفجوة ما بين العالم الافتراضي وعالمنا الواقعي الذي يشمل كل تفاصيل حياتنا بحلوها ومرها، ليس بالضرورة أن يكون أسوأ أو أفضل، ولكنه بالتأكيد مختلف، فالأشياء ليست كما تبدو عليه دائمًا، توصلت البطلة إلى ذلك المعنى في نهاية المطاف وقالت لنفسها “علي أن أجد طريقة أسعد بها نفسي، يجب أن أتوقف عن البحث عن السعادة عند الآخرين”.

تريلر الفيلم