ما كان لعالم الأرصاد الأمريكي إدوارد لورنز أن يتوقع لأبحاثه حول المناخ أن تدشن عصرا جديدا تنتفي فيه أي سيطرة أو قدرة للإنسان على التنبؤ، وهو، للمفارقة، كان هدف لورنز (تعزيز القدرة على التنبؤ بالطقس) عندما بدأ أبحاثه حول المناخ سنة 1961.

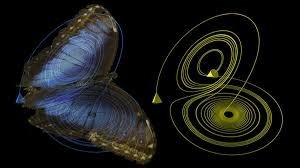

القصة تقول بأن لورنز أراد أن يعيد سلسلة من الحسابات أجراها على جهاز كومبيوتر مزود ببرنامج لمحاكاة الطقس، ولاختصار الوقت بدأ من منتصف السلسلة السابقة، فأدخل رقما يحمل ثلاثة أرقام عشرية بدلا من ستة أرقام سجله في التجربة الأولى، هذا التغيير الطفيف أحدث اختلافا كبيرا مع النمط السابق، عزاه لورنز في البداية لخطأ في برنامجه، فالاعتقاد السائد أيامه أن مثل هذه الفروق الطفيفة لا يمكن أن تشكل فارقا كبيرا، ليعيد التجربة مرة ثانية وثالثة، فيكتشف أن الفارق الهائل بين التجربتين يرجع إلى التغيير الطفيف بالرقم المدخل في المرة الثانية. هنا توصل لورنز لنتيجة جاءت خلافا لما كان يأمله، أنه من المستحيل توقع الطقس بدقة، وأدت هذه النتيجة بالتبعية إلى ظهور النظرية المعروفة باسم نظرية الفوضى أو العتم، تلخصها العبارة الشهيرة أن رفرفة جناح فراشة في البرازيل قد تتسبب في إعصار بالولايات المتحدة، لتنتفي أي أفكار كانت تراود الإنسان حول التنبؤ أو التحكم وتطويع الطبيعة.

انتقلت نظرية الفوضى أو العتم إلى حقول معرفية أخرى كالفيزياء والنقد الأدبي والفنون والعمارة والفلسفة، فنشر المعماري ليونارد ماير دراسته “نهاية عصر النهضة”، ليشير إلى التغير الذي طرأ على المدينة الغربية، ونشر روبرت فينتوري مقالته “مبررات عمارة البوب” (1965)، تبعه بكتاب “التعقيد والتناقض في العمارة” (1966) وضع فيه تصوره عن عمارة عصر ما بعد الحداثة، وفي الأدب نشر الناقد والمفكر إيهاب حسن مقالته “تقطيع أوصال أورفيوس: نحو أدب ما بعد حداثي” (1963)، ثم تبعه بكتاب “أدب الصمت” (1967)، وفي علم الاجتماع ظهرت هذه النزعة مع أعمال جان بودريارد، ولدى البريطاني سكوتش لاش في “علم اجتماع ما بعد الحداثة”، وفي الفلسفة عُرفت في كتابات كلا من: ميشيل فوكو وجاك دريدا وجيل دولوز وجاك لاكان، وفي عام 1979 يصدر كتاب جان فرانسوا ليوتار “الوضع ما بعد الحداثي”، كبيان نظري لتلك الحركة التي تعددت اتجاهاتها.

في تلك الفترة تقريبا أطلق اثنان من أهم المفكرين العرب مشروعهما التنويري، نشر حسن حنفي في أواخر السبعينات: التراث والتجديد، ليُرسي عبر عمله الضخم رؤية للتجديد تمثلث في إعادة بناء العلوم الدينية بداية من الوحي، على اعتبار أنه المرتكز لكل تلك العلوم. وهذه العملية، كما أراد لها حسن حنفي، كان عليها أن تكون وفق الواقع الحالي ومتطلباته لا تبعا لحاجات العصر الذي تشكلت فيه، فعلم الفقه الذي خص العبادات بجل اهتمامه وجب إعادة بناءه بحيث يركز أكثر على المعاملات، وعلم أصول الدين الذي اهتم قديما بالذات والصفات ينبغي نقل مركزه إلى الإنسان بدلا من الإله، وتوجيه علم الحديث ليهتم بالمتن بدلا من السند، كذلك علم السيرة عليه أن يُعنى بالوقائع والحوادث لا الشخوص.

بالمواكبة لهذا المشروع صدر كتاب نحن والتراث (1980) لمحمد عابد الجابري، كتمهيد لمشروعه حول نقد العقل العربي، وفيه ينتصر الجابري لفلاسفة المغرب على حساب المشرقيين كالفارابي وابن سينا، حيث الأول، وفق رؤيته، وظف المادة المعرفية التي عالجها ليؤسس أيديولوجيا معينة، أما الثاني فما دعاه بالفلسفة المشرقية كان هو الآخر خطابا ايديولوجيا صرفا استثمر فيه فلسفة إخوان الصفا “بعنصرها التخديري الروحاني” ليؤسس لفلسفة قومية فارسية “يحركها الماضي ويصدها الحاضر والمستقبل”، بينما حملت الفلسفة الرشدية نزعة عقلانية نقدية تقطع مع هذا التوجه، لذا فقد رأى الجابري أن الفلسفة الإسلامية هي الفلسفة المغاربية متمثلة في أطروحات ابن باجة وابن طفيل بجانب ابن رشد، من ثم دعا الجابري إلى ضرورة استحضار ابن رشد عبر “استنبات رشدية عربية إسلامية هي وحدها القادرة..على أن تعطي لحياتنا الثقافية، ما هي في حاجة إليه من القدرة الذاتية على التصحيح والتجديد”.

سبق هذان المشروعان للظهور أطروحة للطيب تيزيني: مشروع رؤية جديدة للفكر العربي الوسيط (1971)، وعبره طرح تيزيني رؤية في القراءة الصحيحة للتراث، وشرطها الأول التأكيد على أهمية العامل الاقتصادي في قراءة التراث، أما الشرط الثاني فيتمثل في “اعتبار الإسلام في المجتمع العربي حركة اجتماعية تخضع لكافة الشروط العلمية لأي حركة اجتماعية، وهو ما يستتبع بداهة دراسة الظروف الاجتماعية قبل ظهور الإسلام واستخلاص الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أدت إلى ظهور هذه الحركة”. واستكمل المفكر الماركسي هذا المشروع عبر أعمال “الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى” (1982)، و”من يهوه إلى الله” (1985)، و”مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر” (1994).

الفكرة التي تبرز في الذهن بعد المقابلة الموجزة والسريعة بين حركة التفلسف في العالمين أنها تتقدم في مسارين مختلفين برغم استفادة المفكرين العرب من المناهج الغربية إلا أن ذلك لم يمنع من أن تسير حركة الفكر العربي ملتوية العنق نحو التراث، بينما سار الفكر الغربي الحديث موازيا لحركة العلم ومواكبا لتطور الواقع ومؤثرا فيه، فإذا جاءت فلسفات ما بعد الحداثة استجابة لتطور العلم فإن الحداثة وفلسفاتها يؤرخ لها باكتشاف العالم الجديد وإثبات جاليليو نظرية كوبرنيكوس حول مركزية الشمس بدلا من مركزية الأرض ليبلور القرن الثامن عشر المشروع الفكري الحداثي فيؤسس لمنظور جديد للعالم ومنظومة أخلاقية جديدة وعلم جديد ونظرية خلاص جديدة تحل مكان البراديغمات القديمة، منظومة أضحى الإنسان فيها هو القطب المركزي، فيطرح ديكارت (1596 ـ 1650)، مبدأ الذاتية (الكوجيتو): أنا أفكر..إذن أنا موجود، كخط فاصل بين عالم الآلهة القديم وعالم الإنسان الحديث، ويضع صاحب “العقد الاجتماعي” (1632 ـ 1704) مفهوم جديد للإنسان ركيزته الحرية، ويكتب جون لوك مقاله عن “العقل الإنساني” مقررا أن كل معارفنا متضمنة أفكارنا عن الله والصواب والخطأ مصدرها الخبرة، ويطلق كانت (1724 ـ 1804) صيحته “كن جريئا واستخدم عقلك الخاص”، وتلد أفكار جون لوك وفولتيير وروسو ومونتسيكيو الثورة الفرنسية (1789)، ليبرهن الفكر أنه بدوره يؤثر في الواقع ويحركه ويدفعه للأمام.

هذا التعاطي بين العلم والفلسفة والواقع كان سمة العصر الحديث في الغرب، لكن مجرى الفكر في الحداثة العربية نحى منحىً آخر منذ البداية، فهو عند محمد عبده كما لدى طه حسين وعلي عبدالرازق من بعده يتجه للاشتباك مع التراث وأطروحاته ونماذجه المعرفية، ليحافظ خلفهم من أصحاب المشروعات التنويرية مثل: حسن حنفي ونصر حامد أبو زيد وطيب تيزيني ومحمد عابد الجابري وغيرهم على ذات الخط، ويتردد صدى أفكارهم لا بين جنبات الواقع بل في أروقة المؤتمرات والندوات وفي كتابات النخبة مؤيدة ومنتقدة ورافضة، وهو ما يترك إشارة واضحة على طريق الإجابة عن تساؤلات ملحة: لماذا لم تنتشل هذه المشروعات التنويرية مجتمعاتنا من دائرة الاجترار والتكرار والمراوحة كما فعلت أفكار ورؤى مفكري الحداثة في الغرب؟، وهل كانت حقا، كما ادعى أصحابها، لا تنتمي لتلك الدائرة؟ وإذ لم تكن فلماذا لم يبلغ تأثيرها على واقع مجتمعاتنا حتى “أثر الفراشة”؟!.

محمد السيد الطناوي

Mohamed.altanawy1@gmail.com