في أوائل عام 2018 حلت مئوية رجل بحجم وقيمة وقامة جمال عبد الناصر،وقبل أن ينتهي العام بأيام مرت مئوية أنور السادات الرجل الذي ما يزال أثره قائماً بيننا بكل ما له وما عليه، وفي مارس من العام الجديد الذي حل علينا منذ أيام تحل مئوية ثورة 1919، وهي على الحقيقة مئوية الشعب المصري عن جدارة واستحقاق، مئوية ثورة شعب ثار من أجل الاستقلال والدستور.

والعجيب أن هذه المناسبات المهمة جميعاً مرت، وستمر، وسط أجواء من الضجيج الإعلامي، والعراك السياسي، والاحتفاء المظهري، مع أنها كانت مرشحة لأن تكون فرصة لإطلاق أكثر من ورشة عمل وطنية،تجمع الكفاءات من شتى التخصصات لكي تدرس وتستخلص وتُنقي وتنتقي وتقدم دروس التاريخ، وتطرح أسئلة المستقبل من خلال إطلالة جادة ومعمقة على الماضي القريب الذي ما يزال يُلقي ظلاله على حياتنا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

في هذه السطور محاولة فردية ورؤية خاصة لإطلالة تاريخية نرجوها موفقة على حدث من أهم وقائع تاريخنا الحديث، ثورة 1919،ليس على سبيل الاحتفال بها، وهي تستحقه، لكن بغرض الاستفادة من دروسها، وهي دروس حاضرة معنا بمثل ما كانت مؤرقة لأجيال سبقتنا أدت دورها المشهود في التعامل معها.

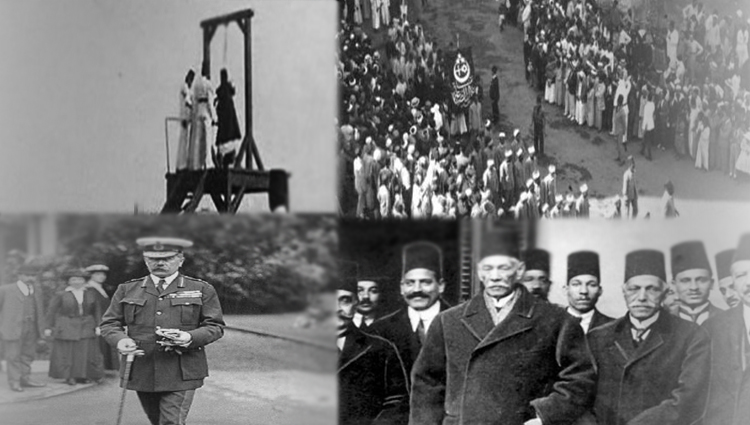

أول ما يجب التوقف عنده أن «ثورة 1919» لم تكن وليدة اللحظة التاريخية التي اندلعت فيها، بل كانت نتاج حركة نضال وكفاح طويلين خاضهما الشعب المصري على مدار ثلاثين سنة سابقة عليها، في مواجهة غير متكافئة ضد سيطرة «الاحتلال» على مقاليد الأمور في مصر، وفي ظل انتهاج «اللورد كرومر» أول معتمد بريطاني حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة تقارب ربع قرن من الزمان (11 سبتمبر 1883- 6 مايو 1907)، ومن بعده «اللورد كتشنر » الذي خلفه في المنصب وسار على سياسة القبضة الحديدية، وبمرور الوقت تصاعدت مقاومة الشعب لتلك السياسة الاستعمارية، وظهرت في تلك الأثناء بعض الجماعات السرية في البداية، التي تحولت بعد ذلك إلي حركات علنية، برزت من خلالها الزعامات الشعبية التي كانت تقود هذا الكفاح، منهم مصطفي كامل باشا، ومحمد فريد بك، وسعد زغلول باشا ورفاقه في الوفد، وغيرهم، ما أدى في نهاية هذا الطريق الطويل إلي قيام ثورة الشعب الكبرى في سنة 1919.

اللورد كرومر مصطفى كامل

هناك اتفاق بين المؤرخين على أن «ثورة 1919» كانت ثورة شعبية بمعني الكلمة، شاركت فيها جموع الشعب المصري كلها ،من فلاحين وعمال وطلبة ومثقفين، وتشابكت خلالها أيادي المسلمين والمسيحيين، وكان شعار الهلال مع الصليب هو الشعار الجامع، وتبادل الخطباء إلقاء الخطب في المساجد والكنائس، وشهدت الثورة تطوراً اجتماعياً لافتاً وهو اشتراك المرأة في المظاهرات والاحتجاجات، ربما لأول مرة، وشملت المظاهرات كل ربوع مصر، في القاهرة، وفي مدن الأقاليم.ولعل أهم ما تجلى في «ثورة 1919» هو وحدة وإرادة الشعب المصري،وتجلت الوحدة الوطنية في أبهى وأجل صورها، ورفع الهلال مع الصليب.

وكان الكفاح الوطني المصري قد وعى بعمق هذا الربط العضوي بين “مطلب الاستقلال” وبين «المطالبة بالدستور»، فكان «الاستقلال» يعني بالنسبة للحركة الوطنية المصرية الخروج من وطأة “الاحتلال”،وكان “الدستور ” يعني لديهم الخروج من جعبة الحاكم الفرد «الديكتاتور».وكان انتشار الثقافة الدستورية والقانونية الحديثة التي جاءت عبر الدور الذي لعبه رجال الفقه الدستوري والقانوني والجماعة القانونية المصرية بكل مكوناتها من الفقهاء وعلماء القانون والقضاة والمحامين وكبار المفكرين والمثقفين من ذوى الثقافة القانونية، وغيرها ذات الصلة بالتقاليد والثقافات الأوروبية،عاملاً مهماً في الربط بين النزعة الدستورية البرلمانية النيابية، وبين التحرر من نيْرّ الاستعمار. وكان للقوى شبه الليبرالية والإصلاحية الوطنية ، دور كبير في جعل الدستور والاستقلال صنوان لا يفترقان، وزاد هذا الربط بين الدستور والاستقلال شعبية وزخماً ولادة حزب الحركة القومية المصرية الذي تأسس على قواعد شعبية حقيقية، وكان أساسه الوفد الذي شُكّل لغرض عرض قضية مصر عالمياً بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وكانت قياداته الرئيسة من رجال القانون الذين ركزوا على الربط بين المطالبة بالحرية والاستقلال، وبين إقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة.

ولا شك أن بيئة الانفتاح على تيارات الفكر الأوروبي ساعدت على تعاظم الوعي بأهمية الدستور والقانون الحديث في التقدم الأوروبي، وحاجة مصر إلى هذا المسار الفكري والمؤسسي، ويمكن القول إن الحركة القومية الدستورية في مطالبها بالاستقلال الوطني ورحيل الاحتلال البريطاني، والديمقراطية والحكم النيابي البرلماني الدستوري، قد ساهمت في نشر ثقافة دولة القانون وسيادته، وحقوق الأمة، والحقوق الفردية، واستقلال القضاء، والتمايز الوظيفي بين السلطات الثلاثة، الأمر الذي مهد الأرض لوضع أول لبنات “الليبرالية المصرية” التي تمثلت في نصوص وروح دستور سنة 1923.

شهدت حقبة الاحتلال البريطاني الكامل لمصر والممتدة من يوليو سنة 1882 إلى فبراير سنة 1922 حين مُنحت مصر استقلالاً منقوصاً من بريطانيا بدء تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية في مصر، وهي الكيانات التي ولد معظمها من رحم التنظيمات والتشكيلات المطالبة بتوسيع هامش الحرية السياسية في مصر التي تأسست في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، وكان أبرز هذه الأحزاب هو الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل في 22 أكتوبر سنة 1907 في الإسكندرية وخلفه في رئاسته محمد فريد في سنة 1908، وكان الهدف الأساسي للحزب هو إنهاء الاحتلال ومقاومته من خلال تأليب الرأي العام على الوجود البريطاني وتنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بجلاء الإنجليز. كما طالب الحزب الوطني بإقامة حياة ديمقراطية على أساس دستور يقلص صلاحيات الخديوي وينشئ مجلساً نيابياً ويكلف الوزارة بإدارة شئون البلاد. وقد تمتع «الحزب الوطني» بشعبية ملموسة في أوساط المجتمع المصري، وخاصة بين الطلاب وأبناء الطبقة الوسطى لكونه المعبر الرئيسي عن حلمهم في استقلال بلدهم وإقامة نظام سياسي يتيح لهم المشاركة في الحكم.

محمد فريد

في المقابل، ظهرت تشكيلات حزبية أخرى ترتكن لتأييد ودعم طوائف اجتماعية متعددة، وإن كانت تتفق كلها على معارضة الحزب الوطني وسياساته وطرح أفكار بديلة لمنهجه الداعي للتصدي للاحتلال البريطاني. من أبرز هذه الأحزاب حزب الأمة الذي تأسس في سبتمبر سنة 1907 بإيعاز من المعتمد البريطاني (وهو اللقب الذي كان يطلق على السفير البريطاني آنذاك)، والذي كان في مقدمة قياداته المفكر الكبير أحمد لطفي السيد.وكان هذا الحزب معبراً وممثلاً للنخبة الاقتصادية وللصفوة الاجتماعية، وكان يرى أن السبيل لتحقيق الاستقلال ليس من خلال مواجهة المحتل والتصدي له، بل من خلال رفع مستوى التعليم والوعي لدى المصريين وإعدادهم لإدارة شئون بلادهم، حيث اعتبر أعضاء هذا الحزب أن الاحتلال جاء نتيجة لضعف الكفاءات الوطنية، وهو ما يستلزم إعداد الكوادر القادرة على تولي مسئوليات الحكم قبل المطالبة بالاستقلال.

وبجانب حزب الأمة، تشكلت أحزاب أخرى، كحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية، والذي تحالف مع الخديوي ودافع عنه في مواجهة الأحزاب المطالبة بالحد من صلاحياته، والحزب الوطني الحر الذي طالب بالتحالف مع المحتل البريطاني وعدم استعدائه لأن ذلك هو الطريق الأفضل لتحقيق التقدم في مصر.

والملاحظ من هذه الإطلالة السريعة أن المشهد السياسي والحزبي في مصر في مطلع القرن العشرين اتسم بعدة ملامح، أهمها أن الأحزاب انقسمت إلى قسمين، أولهما قائم على تأييد ومساندة من الطبقة الوسطى، وثانيهما ظهر بتأييد بل وفي بعض الأحيان بإيعاز من الاحتلال أو السلطة الحاكمة، وهي أحزاب اعتمدت بالأساس على دعم الطبقة الارستقراطية المتحالفة مع القصر.

واستمر هذا النمط في الحياة الحزبية في مصر إلى منتصف القرن العشرين وحتى قيام ثورة يوليو 1952، حيث كان هناك حزب واحد رئيسي يمثل التيار الوطني الذي يتمتع بتأييد كبير وشعبية جارفة، وهو «حزب الوفد»، ويقابله على المسرح السياسي أحزاب وتيارات سياسية أخرى نشأ كثير منها بدعم من القصر أو من السفارة البريطانية.

الملك فؤاد يرأس جلسة مجلس النواب

السمة الأخرى التي ميزت المشهد السياسي المصري في تلك الفترة هي ثبات وعدم تغير الموضوعات المطروحة على الأجندة السياسية، حيث استأثر موضوعان رئيسيان على اهتمام كل القوى السياسية، الأولً: كيفية التعامل مع المحتل البريطاني، وموقف هذه القوى من الدستور، وثانياً: شكل وطبيعة وملامح نظام الحكم الذي يجب أن يُقام في مصر. وقد تبنت القوى الوطنية الداعية للتصدي للمحتل البريطاني ،كالحزب الوطني وبعده حزب الوفد ، الرأي المطالب بتقليص صلاحيات الخديوي (أو الملك في حالة الوفد) وتأسيس نظام نيابي يقوم على برلمان منتخب من الشعب. وفي المقابل، دافعت الأحزاب الأخرى عن سلطة الخديوي والملك من بعده، ورأت أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع الوجود البريطاني في مصر هو التعاون معه حتى تتمكن مصر من إدارة شئونها بنفسها.

ومن هنا، يمكن أن نخلص إلى أن هذه الأحزاب والتشكيلات السياسية لم تولد من رحم الممارسة البرلمانية كما هو الحال في دول أخرى، وخاصة في أوروبا، كما أنها لم تكتسب شرعيتها وشعبيتها من خلال خوض الانتخابات، ولا عن طريق طرح برامج سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة تعكس رؤية متكاملة لكيفية إدارة شئون الدولة المصرية، وإنما اقتصرت مواطن الاختلاف والتمايز الرئيسية بين هذه القوى على مدى تهاونها مع الاحتلال البريطاني وقدر تحالفها مع الخديوي أو الملك.

وبالتالي، لم تتولد خلال هذه العقود الأولى من الحياة الحزبية المصرية تلك الثقافة السياسية التي تعد أساس الحياة النيابية السليمة، ولم تكن هذه الأحزاب معبرة عن مناهج إيديولوجية متباينة، ولم تتنافس على ولاء وأصوات الناخبين المصريين من خلال طرح رؤى وبرامج سياسية، ولم يتعود المصريون على الانخراط في العمل السياسي، ولم تنتشر ثقافة المشاركة في الانتخابات النيابية.

وبطبيعة الحال، فإننا لا نلقي باللائمة على ما اتسم به المشهد السياسي المصري في السنوات العشرين الأولى من القرن الماضي، ولا ندين الأحزاب والقوى السياسية التي تأسست في تلك الفترة، فقد نشأت في سياق ظرف استثنائي، فكان من الطبيعي أن تنشأ ضعيفة وغير قادرة على التواصل الدائم مع جماهيرها، نظراً لحداثة التجربة الحزبية في البلاد آنذاك، فضلاً عن الإرث التاريخي الذي يرجع لأكثر من قرن منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة على يد محمد علي باشا، وهو إرث اتسم بالهيمنة المطلقة للحاكم على مقادير البلاد، وكذلك تزايد حجم وتأثير ودور التدخلات المتكررة والسافرة لقوى الاحتلال الأجنبي في شئون مصر.

شهدت الفترة منذ قيام ثورة 1919 وحتى صدور الدستور في سنة 1923 الكثير من الوقائع والأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، فقد كانت فترة شديدة الثراء من حيث الحراك السياسي والاجتماعي، شملت نفي سعد زغلول ورفاقه مرتين، مرة قبل الثورة مباشرة، في مارس 1919، إلي جزيرة مالطة، وكانت هي الشرارة التي أشعلت الثورة، والمرة الثانية في ديسمبر 1921 إلي جزيرة سيشيل، وشهدت شداً وجذباً بين الوفد ووزارة عدلي باشا فيما يخص المفاوضات مع انجلترا، وشملت انقسامات داخل الوفد ثم إعادة الالتئام، وشهدت في نفس الوقت مشاحنات بين مختلف الأطراف، وقد حدثت بعض التجاوزات في تلك المشاحنات، ولكنها أسفرت في النهاية عن عودة سعد زغلول ورفاقه من المنفي، وصدور تصريح 28 فبراير سنة 1922 الذي كان أحد أهم العلامات على الطريق إلى الاستقلال والدستور.

جاءت أولى ثمرات ثورة 1919 مع رضوخ بريطانيا لإصدار تصريح إنهاء الحماية على مصر، الذي حمله معه من لندن إلى القاهرة اللورد اللنبي في صباح يوم 28 فبراير 1922، والذي حمل عنوان: «تصريح لمصر»، يتضمن مطالب عزيزة على المصريين دفعوا في سبيلها الكثير، وانتظروها طويلاً، أولها تمثل في الاعتراف بمصر دولة مستقلة، وذات سيادة، وثانيها إلغاء الأحكام العرفية، إضافة إلى إنهاء زمن الحماية.

ويذهب عدد من المؤرخين إلى أنه بالرغم من أن الاستقلال الذي أرساه تصريح 28 فبراير جاء مقيداً بعدد من التحفظات، إلا أنه من الناحية الداخلية والدولية كان استقلالاً – حتى لو كان صورياً ـ فلأول مرة تظهر على الخريطة مملكة مصر بدلاً من باشاوية مصر قبل 1914 أو محمية مصر قبل 1922.

وكان ثاني الثمرات التي كانت محرمة على المصريين فأحلتها لهم ثورتهم المجيدة هو الشروع في وضع الدستور الذي طالما حلموا به، وفي 19 أبريل عام 1923 تم التصديق على الدستور الجديد ليحل محل القانون النظامي نمرة 29 لسنة 1913.

رفض حزب الوفد والحزب الوطني تصريح 28 فبراير، واعتبره الحزب الوطني لا يحمل أي تغيير في أهداف الحكومة الإنجليزية بالنسبة لمصر، وأنه لا يقصد غير التغرير بالأمة، وطالب المصريين بعدم التنازل عن مطلب استقلال مصر مع سودانها وملحقاتها استقلالاً تاماً غير مقيد بحماية، أو وصاية، أو وكالة، أو أي قيد يقيد هذا الاستقلال.

وفي أول مارس 1922 تم تكليف عبد الخالق ثروت باشا بتشكيل أول وزارة بعد إنهاء الحماية، وطلب منه السلطان فؤاد أن يكون من بين أعضاء الوزارة وزير للخارجية. وفي 15 مارس أعلن السلطان فؤاد استقلال البلاد رسمياً، واتخذ لقب صاحب الجلالة ملك مصر، واعتبر يوم 15 مارس عيداً وطنياً، وفي 3 ابريل شكلت الوزارة لجنة عهدت برئاستها إلى حسين رشدي باشا وضمت 30 عضواً ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية من المفكرين ورجال القانون وعلماء الدين والشخصيات العامة لوضع مشروع الدستور وقانون الانتخاب. ولم يقبل الوفد ولا الحزب الوطني المشاركة في لجنة الدستور، وشن الوفد حملة عنيفة عليها، وسماها «لجنة الأشقياء»، منادياً بأن الدستور يجب أن تضعه هيئة تأسيسية تنتخبها الأمة.

فؤاد الأول

أتمت اللجنة مهمتها ووضعت مشروع الدستور، ورفعته إلى رئيس الوزراء في يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 1922، وكان من المنتظر أن يصدر به المرسوم الملكي على إثر تقديمه إلى رئيس الوزراء، الذي كان يتابع أعمال اللجنة عن كثب، و قدمت اللجنة مشروع قانون الانتخاب بعد أيام قليلة، وشرعت وزارة الأشغال في بناء مبنى البرلمان الحالي منذ أغسطس 1922.

وكانت المادة 29 من مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة تنص على أن الملك يلقب بملك مصر والسودان، وكذلك جاء في المادة 145 من المشروع: «تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان، مع أنه جزء منها، يقرر نظام الحكم فيه بقانون خاص»، واحتجت الحكومة البريطانية على هذين النصين، ثم وقعت أكثر من حادثة اغتيال، وتوسعت وزارة ثروت في مصادرة الحريات العامة والتضييق على القوى الوطنية، واعتقلت سلطات الاحتلال أعضاء قياديين من حزب الوفد، وتتابعت الأحداث المؤسفة، ووجدت الوزارة نفسها ما بين احتجاج بريطاني على بعض نصوص مشروع الدستور، والعراقيل التي يقيمها الملك ،فاضطرت إلى تقديم استقالتها في 29 نوفمبر 1922 فقبلها الملك في اليوم نفسه.

كان من نتائج سقوط وزارة ثروت أن خلفتها وزارة محمد توفيق نسيم التي لم حريصة على الدستور، واستغلت سلطات الاحتلال الفرصة لتعترض على النصوص الخاصة بالسودان في مشروع الدستور، وطلبت حذف بعضها، ونشطت الحركة الوطنية من جديد في المطالبة باستقلال حقيقي لمصر، بينما راحت وزارة نسيم تعبث بنصوص الدستور، وأدخلت تعديلات تنقص من سلطات الأمة، وتمنح الملك سلطات إضافية لم تكن في المشروع، وقد قبلت حكومة نسيم بمطالب الإنجليز فيما يخص وضع السودان في الدستور قبل أن تستقيل في 5 فبراير 1923.

عبد الخالق ثروت محمد توفيق

وصعّدت سلطات الاحتلال مجدداً ممارساتها في كتم الأصوات المطالبة بالاستقلال والدستور ، فأغلقت بيت سعد زغلول، وقبضت على الكثير من القيادات الوطنية، ولم تنقطع حوادث الاغتيال، وظل الرأي العام مضطرباً قلقاً على مصير البلاد وعلى الدستور كما تلاحقت مؤامرات العبث به وتأخير صدوره. في حين بقي مركز الوزارة شاغراً لمدة شهر، إلى أن فوجئ المصريون بتشكيل وزارة يحيى باشا إبراهيم يوم 15 مارس 1923، والتي تألفت غير برنامج فسميت وزارة إدارية، وحاولت أن تفعل نفس ما فعلته الوزارة السابقة حتى ذاع ما ينونه بالنسبة للدستور، فتعالت أصوات القوى الوطنية بالتحذير من المساس بمشروع الدستور والعبث به، ووجهت الحكومة البريطانية إنذاراً شديد اللهجة إلى الملك، وقالت إنها لن تعترف له بلقب ملك مصر والسودان، وأنها تعتبر هذا العمل من جانب الملك عملاً عدائياً، وإزاء هذا العنف والتهديد باستعمال القوة رضخ الملك فؤاد إلى الطلبات البريطانية، وفجأة وبدون علم أحد صدر الأمر الملكي بالدستور في 19 أبريل سنة 1923 محذوفاً منه النصين الخاصين بالسودان.وبات دستور 1923 في مواجهة رياح عاتية تأتيه مرة من الاحتلال ومرات من الملك.