يمكن وصف هذا الكتاب بأنه كتاب المفاجآت الصادمة الموثقة، وأنه الأدق والأخطر في مجال “تجديد الخطاب الديني”. ليس في ذلك الوصف مبالغة، بل لعله يكون” توصيفا علميا “بحكم المكانة الدينية لمؤلفه “عبد المتعال الصعيدي” الذي كان في عصره أزهريا متمكنا، وفقيها جادا ملما بفروع العلم. ثم إنه، ومع اطلاعه الوثيق علي علوم عصره، لم يبد في كتاباته أي انبهار بالغرب أو “تعمد ” إثارة جدل فارغ كما فعل غيره من بعض المفكرين.

و مع أن الرجل قدم أكثر من ٤٩ كتابا ومؤلفا إلا أن كتابه “المجددون في الإسلام.. من القرن الأول الي القرن الرابع عشر “هو أهمها في عصره وأجدرها بالقراءة والتعريف للأجيال الحالية، حيث تختلط الصورة الي حد الفوضى العارمة.

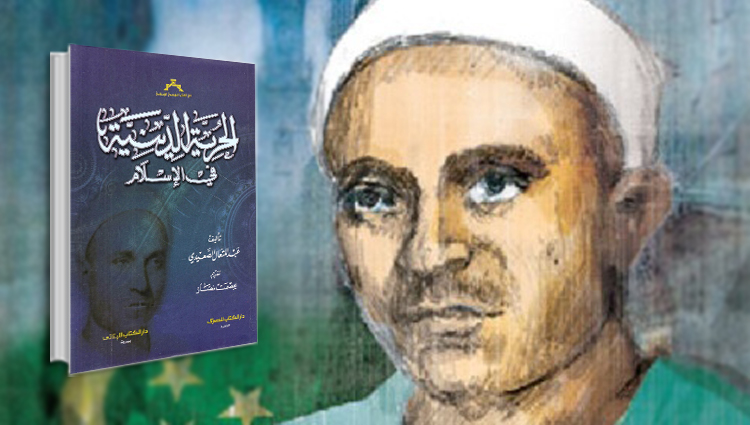

عبد المتعال الصعيدي.. ذلك المجهول

جماهيريا وإعلاميا لم ينل عبد المتعال الصعيدي شهرة تليق بأفكاره وكتبه، ربما لأنه ظل يعمل ويكتب فقط دون أن يحيط مواقفه بآلات إعلامية جبارة كانت قد عرفت طريقها إلي العديد من الكتاب والمفكرين وكبار المطربين في عصره. فلم ينل ألقابا فخمة جري توزيعها بسخاء، ولم يقل عنه أحد إنه “أستاذ الجيل ” علي غرار أحمد لطفي السيد؛ ولم ينضم لحزب سياسي يدافع ويعبر عنه؛ بل هو أيضاً لم يتاجر بمحن عاتية ألمت به جراء كتبه وأفكاره، كان أقلها فصله من الأزهر.. كان الرجل يكتب باقتدار وفائض عام وبتجرد وفقط .

أحمد لطفي السيد

ولد “عبد المتعال عبد الوهاب أحمد عبد الهادي الصعيدي” في مارس عام ١٨٩٤ بكفر النجبا مركز أجا بمحافظة الدقهلية، لأسرة تمتد جذورها الي صعيد مصر و يمتد نسبها إلى بيت النبوة، حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية والتحق بالجامع الأحمدي في طنطا مدرسا لعلوم اللغة العربية، وفي عام 1932انتقل للتدريس بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وبدأ في هذه السنوات كتاباته في الصحف، ومعها بدأت متاعبه.

قبل أن ينتقل إلى القاهرة بسنوات كان عبد المتعال الصعيدي قد ألف كتيبا صغيرا نشره عام ١٩٢٤ بعنوان “نقد نظام التعليم الحديث في الازهر الشريف” أثار عليه عواصف من الغضب لم تهدأ، كان مما قاله فيه “كان من الواجب أن يكون لنا أزهر حديث كمصر الحديثة لتنسجم مصر المدنية مع مصر الدينية ولا تعوق إحداهما الأخرى في طريق النهوض، نعم كان من الواجب أن يكون لنا أزهر حديث له قدرة علي حل المشكلات الدينية الحديثة فلا يتركها حجر عثرة في سبيل نهوض مصر بل في سبيل نهوض العالم الإسلامي كله”. وهي العواصف التي استمرت مع كل كتبه خاصة “الحدود في الإسلام” و”الحرية الدينية في الإسلام”

المجددون في الإسلام.. “الكنز المجهول”

اذا سألت مواطنا مصريا الآن عن قضية “تجديد الخطاب الديني” فأول ما قد يتبادر إلى ذهنه هو صراخ إسلام البحيري في عالم اليوتيوب الرحيب، أو فيديو لسيد القمني وهو يضرب الأرض بعصاه وينفجر بالخبر المهول متحدثا عن نفسه “نعم أنا أنكر وجود الجن”، لا قضية حقيقية ولا فكرة جادة لنقاش واسع، هذا في الوقت الذي تضرب فيه موجة إرهاب قاس دولا عربية كبري، وفي الوقت الذي لا تزال فيه قطاعات من الرأي العام العربي تري في “الإخوان المسلمين” و”السلفيين” شيئا من “مشروع إسلامي” جرى إجهاضه.

وإذا اتفقنا على أن تجديد الخطاب الديني قضية جادة ومصيرية فإن التصدي الجاد لها، يستوجب قراءة والتعرف على كنز حقيقي في هذا الموضوع هو كتاب “المجددون في الإسلام “الذي يأخذ فيه المؤلف” عبد المتعال الصعيدي” القارئ في رحلة تمتد لأربعة عشر قرنا.. ويناقش حديث “إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها” ويستفيض في شرح الخلاف حول الحديث وكيف تنازعت الفرق والمذاهب في نسبة المجددين إليها. وهو هنا لا يضع قائمته الخاصة في مواجهة هذا، بل يقدم لكل فصل بظروف وأحوال المسلمين في هذا القرن، ويضع طوال صفحات الكتاب، دون أي مباشرة، ما يمكنك اعتباره قواعد المؤلف في قضية التجديد، وهي من بين ثنايا الكتاب: النظر أولا لإصلاح حال المسلمين في دنياهم دون التقيد الصارم بالنصوص الدينية لو كان الحديث عن الحكام، و طرح أي تجديد جانبا لو كان يحدث المسلمين عن الحياة الآخرة فقط، وهو يقول بوضوح إن المجدد قد يكون من السنة أو من الشيعة أو من أي من الفرق الإسلامية الأخرى في حديث سبق ما قاله شيخ الأزهر محمود شلتوت بسنوات طويلة.

يتحدث عبد المتعال الصعيدي عن الخلفاء فيري أن عمر بن الخطاب “لم يقسم أرض الشام بين فاتحيها بل تركها لعمالها مع أنه كان أمام نص واضح في قسمة الأرض على الفاتحين” ويري عكس غالبية المفكرين أن ما فعله الخليفة عثمان بن عفان من التوسع في الدور والقصور ومظاهر الثراء لم يكن ابتعادا عما يتطلبه الدين، بل كان تجديدا رائعا يناسب مرحلة جديدة من عمر الدولة الإسلامية “وقد أخذ المسلمين في طريق جديد يظهر صلاحية الإسلام للدولة الغنية الجديدة والأخذ بأسباب الحضارة التي سيرثها المسلمون”

ومع أنه يضع الحسين بن علي – رضي الله عنه – في مقدمة مجددي القرن الأول لأنه أستشهد من أجل الحرب ضد “الرجعية السياسية التي احدثها بنو أمية بتغييب الشورى و تغليب السيف” إلا أنه ايضا وضع خالد بن يزيد بن معاوية ضمن المجددين فقد ترك الصراع على الحكم و كان من أول المشتغلين بعلوم الفلسفة و الحكمة تاركا الساحة لبني أمية و مذابحهم من أجل السلطة .

الشافعي و ابن حنبل و الغزالي.. ليسوا مجددين

لا يستخدم عبد المتعال الصعيدي أي لغة صادمة ولا يهاجم بل يشرح، وعندما يتحدث عن قامات في الفكر والفقه الإسلامي بحجم الأمام الشافعي وابن حنبل والغزالي فإنه يتحدث عنهم عارفا بأقدارهم ومستبعدا لهم في الوقت نفسه من إحداث أي تجديد ديني. هو يري أن الصوفية ومنذ القرن الثاني أصبحت وبالا يباعد بين المسلمين وبين الدنيا “حيث أضاف متصوفة هذا القرن إلى نظام الطبقات ببن الأغنياء والفقراء نظام طبقات أخر أسوأ منه، إذ جعلوا من أنفسهم طبقة دينية مختارة لها حظوة عند الله” وهو ما أكده ووضع قواعده لاحقا أبو حامد الغزالي.. وفي هذا يقول المؤلف “كان لإيثار الغزالي طريق التصوف أسوأ الأثر في المسلمين بعده إذ قلدّوه في ذلك التصوف فأخذت الدنيا تضيع منهم شيئاً فشيئا وأخذت الآخرة تضيع منهم بقدر ما يضيع من دنياهم”. أما ابن حنبل فيكشف المؤلف أن فتنة خلق القرآن التي سُجن بسببها الفقيه صاحب المذهب قد تراجع عنها واعترف انه شغل المسلمين بأمر لا ضرر فيه ولا نفع. أما بالنسبة للشافعي فيري المؤلف أنه كان شديد المحافظة، حين حصر الحكم والخلافة في قريش بل كان يري أن الخلافة قد تتم بلا بيعة إن كان ثمة ضرورة لذلك.

ابن رشد.. الوجه الأخر

يقع “المجددون في الإسلام” في قرابة ال 500 صفحة من القطع الكبير، ويحتشد بسرد تاريخي مهول لفقهاء وملوك ومتصوفة، ويتضمن مفاجآت قد تستغرب من أن تأتي من عالم أزهري بدأ الكتابة في مطالع القرن العشرين، من هذه المفاجآت أن المؤلف لم يسر على وتيرة أن القدح في تأثير الغزالي وهجومه على الفلسفة يعنى – أليا و دون أي معرفة – الإشادة بابن رشد. فقد كشف المؤلف أن لأبن رشد أيضا أثارا بالغة السوء على قضية تجديد الدين وتجديد العقل الإسلامي، ولعله المؤلف الوحيد الذي كشف أن ابن رشد “كان لا يتورع عن رمي مخالفيه بالضلال و الكفر، كما كان من أول المفتين بضرورة حرق كتاب إحياء علوم الدين وغيره من كتب الغزالي”.