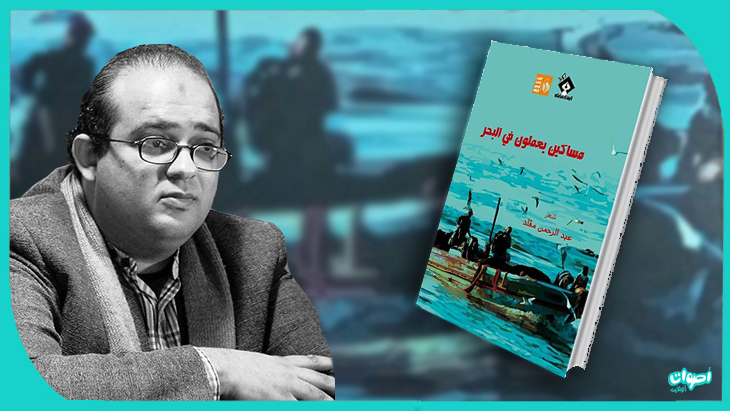

تتكثف الرؤية الجمالية في ديوان «مساكين يعملون فى البحر» للشاعر عبد الرحمن مقلد والذي فاز عنه بجائزة الدولة، منذ أول أبياته الشعرية، في قصيدة «يعملون في البحر» تلك الرؤية الممتلئة بالسخرية، والتهكم، والتي يحملها الشاعر في مواجهة أيامه وبالتالي رؤيته للعالم حوله، سخرية تأتي من قدرات لغوية يضعها الشاعر في قاموسه الشعري – النثري الجديد، بقوالب شعرية هي أقرب لغضب كبير بداخله، غضب من ثورة ضائعة، ومن أحلام مجهضة، ومن غد يخشاه.

لنا الجوع متسع

في قصيدته الأولي «يعملون في البحر» يقول الشاعر: «في الحقيقة لم نكترث للملوك.. ولا للعبيد.. ونعمل في البحر.. منذ قديم.. ولا نتمني نهارا يضيء ولا منزلا نستقر به.. فالسكينة تحملنا.. كل ليل طويل إلى كهفنا في البياض».

يبدو الشاعر وكأنه لا يطلب شيئًا من هذا العالم، هو يعلم حدوده وقدراته وبالتالي لا يريد أن يطالبه العالم بشيء، فإذا كانت هذه حكمته، لكنه يلحقها برؤيته الساخرة المرة التي يبدو أنه اكتسبها من تراكم الخبرات في هذا البحر.

يقول: «لنا الجوع متسع.. والشراب سيكفي الجميع»، ثم يكمل «ومن حظنا أن فقدنا خيالاتنا.. عن نساء على الشط.. يصنعن غزلا جديدا لأنوالهن.. ويبقين قمصاننا في الأسرة.. تحمي روائحنا».

هذه لغة صياد يمخر عباب الماء من أجل سردينة لا يعثر عليها، لكنه يكافح من أجلها، ويسهر ويتغرب وسط الماء في انتظارها، ففي عمق البحر وظلامه لا ينسي حنينه للشاطيء ولنسائه، تلك النسوة اللاتي يتحركن بروائح رجالهن الذين يبدو أنهن لن يروهن مرة أخري، وكأنهن يجب أن يتدربن على هذا البعد وهذا الغياب المحمل بالفقر والجوع والانتظار.

لا يأكل الملح أجسادنا

وعلى هذا المنوال يسير الديوان بقصائده الثمانى عشرة، مقتربًا بلغة تشبه لغة محمد سليمان ومحمود درويش وبالتأكيد فلسفة ووجع صلاح عبد الصبور، لكن هذا التأثر لا يخفيه مقلد، فهو يعلم ذلك، لذا يريد أن يقدم من خلال هذه اللغة وهذا النثر الشعري تجربته الخاصة، لتظهر لنا قصيدته الخاصة، وشطراته الشعرية التي تمتليء بتجربته وبفلسفته أيضًا الخاصة.

تأتي قصيدته الثانية تحت عنوان «مثل فلاسفة قدماء» حيث يظهر خصوصية المكان التي تتوزع على قصائد الديوان، خصوصية قصيدة منحوتة من كل أوجاع تلك المهن التي لا نعلم عنها – نحن أبناء المدن – إلا القليل، مهن على الشاطيء ومهن داخل القوارب في عرض البحر حيث الأسماك والشمس والصبر والانتظار، بينما على الشاطيء حيث النسوة المنتظرات والأطفال الذين يحلمون بما يأتي به الرجال.

فيقول«نحن بنوك اليتامي.. نريد قليلا من الدفء.. واللحظات السعيدة والبرتقال.. هنالك ما زال وقت.. لتكتب بعض قصائد حب أخير.. وترسل أجسادنا خارج الجاذبية.. ما زال موتي سترثيهم.. وجنود تحاصرهم حدقات نساء.. وبعض أمان».

وبخبرة الحكماء ينهي القصيدة العذبة قائلا «لذا لا نخاف من البرد.. لا يأكل الملح أجسادنا.. لا يؤرقنا الشيب.. أو هذه السنوات التي فجأتنا.. ومرت سريعًا».

محمد درويش محمد سليمان صلاح عبد الصبور

إعتراف

في قصيدته الثالثة «أنا مثلكم أتألم» يخشي الشاعر أن يتم اتهامه بالخيانة، بل هو يذكرنا ويذكر أهله بأنه مثلهم، ويريد أن ينبههم في تلك القصيدة التي يختتمها بقوله: «صدقوني أنا مثلكم أتألم.. دون دم ساخن.. أو خدوش على الجلد.. توجعني ثم أبرأ منها».. أن الاعتراف الواضح في القصيدة نابع من أن المجموع يصب في الفرد، حتى ولو كانت حادثة نشاهدها في التلفزيون، وبعيدة عنا، فموت البعض أو غرقهم واختناقهم ليس معناه أنني لم يصبني سوء أو ألم.

يقول في قصيدته «ثلاث وعشرون قاطرة»: «تعبت من الحدقات التي تتوجه نحوي.. تعبت من اليرقات تضيق علي.. وأذكر أني الوحيد.. الذي غادر المدن الساحلية للبحر.. قبل انتشار الطاعون بها.. أهلها طاردوني فغادرتها.. من ثلاث وعشرين قاطرة”

هذه القصيدة التي تبدو ذاتية، لا يتركها هكذا بل يسخر من هؤلاء الذين طاردوه، فيكمل قائلا: «وأن أشبه الببغاء.. أكرر ما أسمع».ورغم لجوء الشاعر لبعض آيات القرآن الكريم، والذي يبدو إنه تناص يلجأ له بداية من العنوان «يعملون في البحر»، إلا أنه لا يلجأ للمباشرة بل هو يفهم أن الشعر لغة ثم إيحاء ثم صورة جمالية تتشكل، مستخدما فيها ما يريد، لكن الموهبة الشعرية المتدفقة لا تجعلنا ننشغل بالتناص لتصبح لنا القصيدة الخاصة بالشاعر.

في قصيدته «أثر العابر» والمهداة إلى محمود درويش، يكتب شعرًا جديدًا يشعل به الثورة الآتية، وفى قصيدته «وصايا فاتن حمامة» نحن أمام شعر يفيض بالعذوبة والبهجة والألم ايضًا.

ذلك المنسى

وكقادم لا ننتبه له ولا نعيره أي أهتمام تأتي قصائد هذا الديوان، المدهش والمتجدد، عبد الرحمن مقلد ذلك «المنسي» الذي ولد مع بداية الربيع، ونسي والده أن يقيده في دفتر الأحوال الشخصية إلا بعد خمس سنين، يخبرنا في تهكم واضح إلا نثق في حدسنا ولا نثق في سجلات الحكومة.

عبد الرحمن مقلد، الذي يقول: «لا أحد ينتمي للطبيعة مثلك»، يقدم لنا ديوانا زاخرا بالوجع والشجن والصور الشعرية والبؤس الحقيقي لبشر حقيقيين.

يقول «إن أبي ليس في البيت يا أيها الدائنون»

صدقوني أنا مثلكم أتألم.. دون دم ساخن.. أو خدوش على الجلد.. توجعني ثم أبرأ منها

هذا الأنين الذي يبدع به «عبد الرحمن مقلد» أبياته الشعرية المغايرة والمتجددة، والتي تلفح ذاكرتنا الشعرية لتعيد لنا محمد سليمان أو محمد أبو دومة جديدا، يقدمه لنا دون صوت عال ممتليء بالخطابة ودون رومانسية لم تعد الحياة تحتملها.

بل يقدمها بكل الوجع الذى لا نراه نحن – أبناء المدن – يذهب بنا لينقش بديوانه في مكان جديد أوجاعا جديدة لبشر لا نراهم ولا نعرف عنهم شيئا، هؤلاء الذي يقضون أيامهم وسط الماء، هناك حيث العشش والانتظار والأمل الذي يقف على رمال الشاطيء.

وكما ذكرت فالسخرية في الديوان طاغية فيه، في أبيات أقرب للفلسفة وبعيدًا عن محراب الوعظ الذي يقع فيه الكثيرون، ينطلق بقصيدته «أثر العابر» والمهداة، لمحمود درويش حيث يقول «تكتشف الحزن.. في قسمات وجوه تمر عليك.. نورط أرواحنا في شراك البلاد.. وأجسادنا في رصاص العدو.. تلقننا كلمات نلاقي بها غضب الطاغية.. وشعرًا جديدًا به نشعل الثورة الآتية»

إحدى مشكلات الشعر أنه يسبق الأحلام ويفهم أكثر مما يدور في عقولنا الضيقة، هكذا يعبر عما نريد البوح به، ليس شعارات جوفاء نرددها أمام عساكر القيصر أو جنود الديكتاتور، وليس الشعر أن تخطب في الجماهير التي تحفظ بيتا أو اثنين ثم تعود لبيوتها وقد نسيت ما كانت فيه.. بل الشعر هنا يأتي على محفة الحزن العظيمة، الحزن الذي تمتلئ به قلوبنا لآننا فعلنا أشياء كثيرة ولم نجن إلا الخيبات وكثيرًا من الفقر، أن لا نبتهج بأي مكاسب لأننا نعلم ان أشباحا أخري تلتهمها منا.

الشاعر عبد الرحمن مقلد

كيف ستنمو غدا؟

«مساكين يعملون في البحر» ديوان متفرد.. صاحبه يحمل مشروعًا جديدًا وحقيقيًا. حتى لو أخذ جزءا كبير من ذاتيته تلك التي يلجأ إليها للوصول إلى المجموع، هذا المجموع الذي يلقي ذكرياته على قارعة الشعر لدي «عبد الرحمن مقلد»، فيختتم ديوانه «مساكين يعملون فى البحر» كسجل لذكريات البسطاء والأطفال والأحلام الغير مرئية والغير محققة، يقول لابنه مصطفي ورفاقه والمستقبل وأيامهم القادمة، ذلك الولد الذي يحدثه وهو يحمله على كتفه في قصيدته «إلى الأجيال القادمة» مختتما به الديوان، وكأن الديوان عبارة عن وصية كي ننتبه وكي نستمتع وكي نفهم وندرك، تلك البديهيات التي تلاشت من عقولنا ذات يوم، نسيناها من قسوة أيامنا الجائعة وأحلامنا التي لا تروي أي عاشق في الجامعة أو فلاح في أرضه أو صياد داخل مركبه وقلق أبوي على ابنه ورفاقه يقول له «وأنت على كتفي.. تحارب طاحونة في الهواء.. وتضحك للغائبين عن العين.. تلحظ ما لا أرى.. وتحلق أبعد مني.. أحاول أن أرتقي.. كلما غرست قدماي بأوحال هذا الطريق.. أفكر فيك وفي روحك الأقحوانة.. كيف ستنمو غدًا».

إنه قلق أبوي فطري يخاطب به «مقلد» ابنه «مصطفي»، هذا القلق نابع من تجربته ونشأته القاسية، فهو شاهد ثورة وإن كان لم يكن في الصفوف الأمامية فيها، لكنه شاهدها وهي تشتعل ورأى شهداءها العظام، ثم أدركها وهي تذبل وتموت وتتلاشي ليس من على شاشة التلفزيون، ومن أبيات الشعر، بل تتلاشي أيضا من أحلامنا، وكأنها خدعتنا أو لم نفهم معني الثورة كي نقوم بها»

هذه القصيدة الأخيرة في الديوان هي التي يغلق بها نافذته القلقة التي يخشي من فتحها حتى لا تمتليء غرف بيته وقلبه بالهواء الفاسد الذي أغرق العالم حولنا.