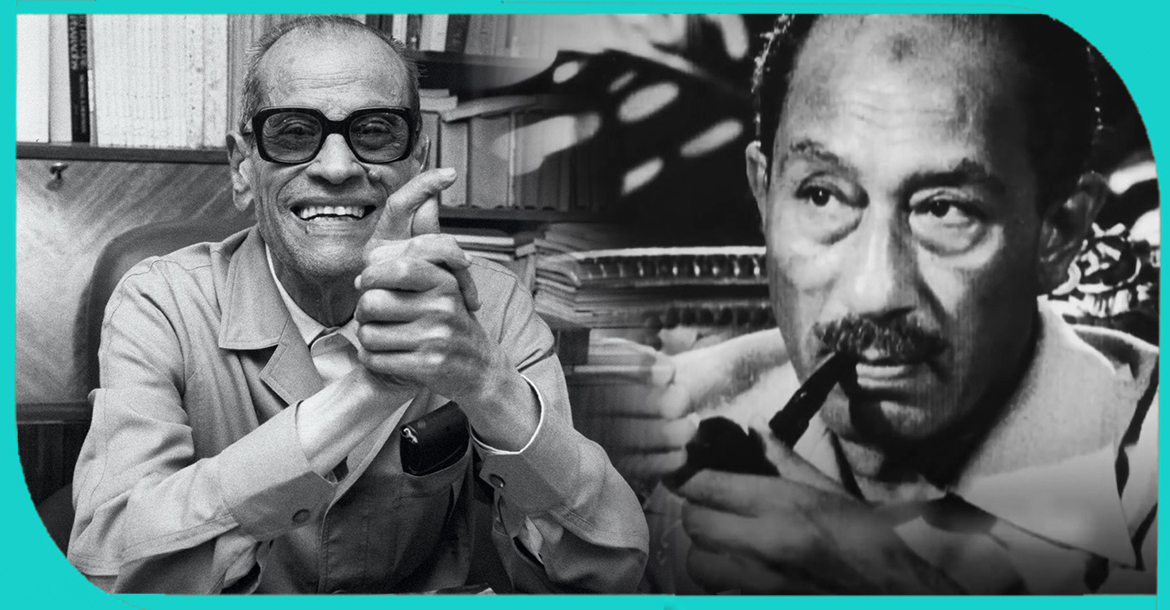

كلاهما من مواليد شهر ديسمبر، بفارق سبع سنوات.. فقد ولد «نجيب محفوظ» في 11 ديسمبر 1911 وولد «أنور السادات» في 25 ديسمبر 1918. لكن تلك السنوات القليلة بين ميلاد الأول والثاني، كانت فارقة في لحظة تفتح وعي كلٍ منهما. فقد تفتقت زهرات الوعي الأولى لدى «محفوظ» في خضم أحداث ووقائع ثورة الشعب الكبرى في عام 1919، بينما تفتح وعي «السادات» مع اندلاع ثورة الجيل في عام 1935 [1].

وبينما كان «محفوظ» يشق طريقه بثبات إلى عالم الأدب، كان «السادات» لايزال حائراً يبحث عن ذاته، ولم تلتق طرقهما إلا بعد ما صار العقيد «السادات» واحداً من الحكام الجدد في مصر في أعقاب ثورة يوليو 1952، وكان «محفوظ» قد تربع على مقعد عميد كُتَّاب الرواية العربية.

عن ظاهرة ثروت أباظة

قدم المفكر الراحل الدكتور «جلال أمين» [2] واحدة من تجلياته الفكرية، في محاولة جادة لتفسير ظاهرة صعود المكانة الأدبية والاجتماعية لكاتب مثل «ثروت أباظة» يصفه بأنه محدود الموهبة، ويعتبر أن قدراته أقل من عادية، ورغم ذلك حصل «أباظة» على الكثير من التقدير والتبجيل طوال 30 سنة. وهو يدرس هذه الظاهرة ويحللها، لم يُعف «جلال أمين» المثقفين من المسئولية عن ذلك، بل أنحى باللائمة عليهم، وأشار إلى استعدادهم المبالغ فيه للمجاملة، وتمشية الحال، وتحاشي الصدع بالنقد، لاسيما لشخصية ارستقراطية مثل «ثروت أباظة». كما لاحظ الدكتور «أمين» أن هذا التقدير المبالغ فيه لثروت أباظة ، لم يقتصر على دوائر السلطة التي قرّبته وأسندت إليه الكثير من المهام والمناصب، بل تعداه إلى أن أديب ومفكر كبير بقيمة «طه حسين» قدّم بعض أعمال «أباظة» [3]، وتطّوع بعض المثقفين لكتابة دراسات عنه، وحين رحل قام «نجيب محفوظ» بتأبينه بحرارة .

لكن الفكرة الأبرز لدى الدكتور «جلال أمين» ركزت على أن صعود من هم على شاكلة «أباظة» لا يمكن حدوثه إلا في مجتمعات هشة، وسلطة شرسة، تسمح بتنامي طفيليات كهذه تدافع عنها، ومن ثم راح يرصد هذا التقابل بين شخصيتي «أنور السادات» و«ثروت أباظة»، وهو يرى أن أهم صفات «السادات» التي لا ينكرها، حتى مؤيدوه هي «عدم الانتماء»، وقد وافقت صفته تلك دوره ووظيفته التاريخية الذي راح يؤديها في السبعينات من القرن الماضي، وهي الوظيفة التي وصفها «جلال أمين» بأنها «جريرة السبعينات»، فقد كان هذا العقد على الأقل في نصفه الثاني هو عقد «تصفية الانتماءات» التي ورثها من سلفه «جمال عبد الناصر»، من أول الانتماء للعرب، ثم للقضية الفلسطينية، ومن ثم للفقراء، وللعالم الثالث، وهي مهمة ودور لم يكن ليقوم بهما إلا رجل «لا منتمي».

وكان من الطبيعي أن يرتاح هذا الرئيس «اللامنتمي» إلى رجال ومعاونين غير منتمين مثله، أو هم على الحقيقة ليس لهم انتماء إلا إلى ذواتهم، ومصالحهم، وكانت نتيجة هذا بادية في نوعية الأشخاص الذين انتقاهم «السادات» لتولي مختلف المسئوليات في المؤسسات السياسية والإعلامية والصحفية والثقافية، مثل «سيد مرعي»، و«عثمان أحمد عثمان»، و«رشاد رشدي»، و«ثروت أباظة»، وغيرهم ممن هم على نفس هذه الموجة.

ثروت أباظة

محطات وتقلبات

شهدت علاقة «نجيب محفوظ» و«أنور السادات» محطات كثيرة، وتقلبات أكثر، وهي على الحقيقة «علاقة ملتبسة» تراوحت ما بين النفور والإعجاب، وبين التأييد، والنقد اللاذع، ولعل ما يفسر هذا الالتباس هو ذلك التفسير الذي قدمه الدكتور «جلال أمين» حول ظاهرة «ثروت أباظة»، فقد كانت فصول هذه العلاقة بين الأديب والرئيس تحكمها ليبرالية «محفوظ» وهي الصفة اللصيقة بنوعية أفكاره وانحيازاته، في مواجهة رجل مثل «السادات» صفته اللصيقة به أنه «لا منتمي».

بدأت تجربة «نجيب محفوظ» المباشرة مع «أنور السادات» بأول لقاء لهما في مكتب «إحسان عبد القدوس» في مبنى «روزاليوسف»، حيث يقول: «كانت قد صدرت رواية «خان الخليلي» في سلسلة «الكتاب الذهبي»، وذهبت لأحصل على أجري من الرواية، وفجأة دخل شخص وجلس إلى المكتب، وعرفني به إحسان بأنه عضو مجلس قيادة الثورة، واكتشفت من حديثه أنه قرأ الرواية، حين قال لي ضاحكاً ضحكته الشهيرة: «أنت تعبتني قوي بأحمد عاكف بتاعك ده،[4] شكلك كنت عاوزنا نعيط».

في المرة الثانية، كان «محفوظ» مدعواً إلى اجتماع برئاسة طه حسين، وبحضور خالد محيي الدين، ويوسف السباعي، وآخرين. وبعد نهاية الاجتماع كان اللقاء المباشر الثاني بينهما، حيث يقول «محفوظ»:«وإحنا نازلين على السلم أقبل عليّ «السادات» وراح ماسكني من أيدي وهو يقول لي: «أنا زعلان منك»، سألته: ليه لا سمح الله؟، فقال معاتباً: كيف تجعل الضابط في رواية «بداية ونهاية» ينتحر؟، أنت لا تعرف أن الضابط ده هو نحن؟، وأنه كان يجب أن يعمل ثورة، مش ينتحر؟». يقول «محفوظ»: “كنت متعجباً من «السادات» وهو يلومني بشدة على تفكير شخصية في رواية».

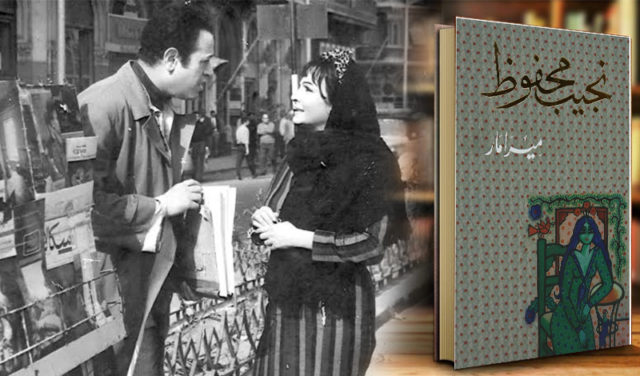

وفي المرة التالية، كانت مشاعر «محفوظ» مختلفة، معجباً بما فعله «السادات»، حدث هذا قبل عرض فيلم «ميرامار»، وكان لدى الرقابة بعض المخاوف من فحوى الفيلم ورسالته، وتدخل «الاتحاد الاشتراكي» وقرر مصادرة الفيلم بدعوى أنه ضد «جمال عبد الناصر»، وانتدب الأخير «أنور السادات» ليرى الفيلم، ويقول رأيه فيه، وحين شاهد «السادات» الفيلم الذي كان يحمل على «الاتحاد الاشتراكي» ورئيسه في ذلك الوقت «علي صبري»، مدح في الفيلم جداً، وقال إنه عمل عظيم. يقول محفوظ: «السادات عمل لفيلم «ميرامار» دعاية بمليون جنيه، وفعلاً عرض الفيلم ولقي نجاحاً غير عادي».

و يتابع: «بعدها عرفت أن ثمة خلافات بين «السادات» و«صبري»، لذلك جاء مدحه للفيلم نكاية فيه، وفي الاتحاد الاشتراكي».

أما اللقاء الذي ترك أثراً إيجابياً في نفس «نجيب محفوظ» تجاه «أنور السادات»، فقد جرى حسب رواية «محفوظ» حين كان عضواً في «اللجنة التحضيرية» التي شكلت قبل «المؤتمر الوطني لقوى الشعب العاملة» الذي أقر «الميثاق» في مايو سنة 1962، يقول محفوظ: «يومها كتبت اقتراحاً في ورقة وأرسلتها إلى السادات الذي كان يرأس تلك الجلسة، وطالبت في اقتراحاتي بضرورة الافراج عن المعتقلين، خصوصاً الشيوعيين منهم، وكتبت بعض الاقتراحات الخاصة بالموقف من الأقباط، رُفعت الجلسة ولم تُقرأ ورقتي، وبينما كنت أتمشى بجوار القاعة جاء إليَّ من يطلبني لمقابلة «السادات»، ذهبت إليه في مكتبه فوجدت إحسان عبد القدوس عنده، فأخرج «السادات» ورقتي من جيبه وهو يقول لإحسان: «شوف صاحبك العبيط كاتب إيه؟، أنا لو كنت قرأتها كان خرج من الاجتماع على المعتقل، ولم يكن لأحد أن يعرف له طريق جُرة».

يضيف محفوظ: «تأثرت بقوة من موقف السادات، واعتبرت ما فعله ديْناً في عنقي بقي طول الوقت»,

بعد رحيل ناصر

بعد أيام قليلة من تشييع جثمان «جمال عبد الناصر» إلى مثواه الأخير، اجتمعت «اللجنة العليا للاتحاد الاشتراكي» وقررت تكليف «أنور السادات» نائب الرئيس الراحل، بالعمل رئيساً للجمهورية مؤقتاً ويُرشح اسمه للاستفتاء. صدم القرار كثيرين، كان من بينهم نجيب محفوظ الذي لم يتمالك نفسه وهو يضرب كفاً بكف غير مصدق للخبر، وهو يقول لزوجته:«هذا «الأضحوكة» سيصبح رئيساً لمصر؟»

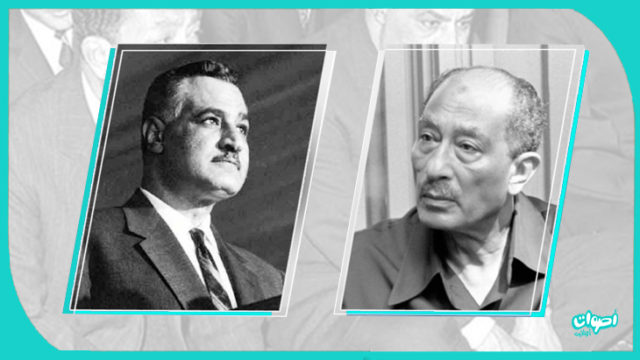

بدأ موقف «محفوظ» مع «عبد الناصر» متدفقاً في التأييد، حالماً بعالم جديد، وانتهى ناقداً حزيناً على فوات الفرصة التي رآها تاريخية، وقد أفلتت من بين أيدينا بسبب عدم تحصين «عبد الناصر» لإنجازاته بالديمقراطية. ومع خليفة عبد الناصر «السادات»، بدأ «محفوظ» متحفظاً، متشككاً في قدرته على قيادة السفينة بعد وفاة ربانها الكبير، ثم انقلب موقفه إلى تأييد كامل، وربما إعجاب وانبهار، ثم انتهى إلى ما يشبه النبوءة باغتياله في روايته «ألف ليلة وليلة» التي نشرت في الجريدة الأثيرة لدى السادات وهي جريدة «مايو» قبل أغتياله بأسابيع عدة.

كان انطباع «نجيب محفوظ» الأول عن الثورة و«عبد الناصر» إيجابياً، وكان انطباعه الأول عن خليفته سلبياً، واعتبره ضعيف الشخصية، تحركه مراكز القوى، ولن يقدر على تحمل مسؤولية خلافة رجل بحجم وقيمة وزعامة عبدالناصر، فيقول: «رغم أن السادات كان الوحيد من بين أعضاء مجلس قيادة الثورة الذي كنا نعرفه نتيجة مشاركته في النشاط السياسي قبل الثورة، ولدوره في قضية مقتل أمين عثمان، فإن منزلته في نفوسنا كانت متدهورة، وكنا نعتبر السادات في آخر الصف من قيادات الثورة، خصوصاً أن دوره ظل لسنوات طويلة شرفياً، ليس مقارنة بعبدالناصر فقط، بل وحتى بالنظر إلى أدوار أداها رجال أمثال عبدالحكيم عامر، أو زكريا محيي الدين، أو عبد اللطيف البغدادي، أو كمال الدين حسين، وغيرهم من أعضاء مجلس قيادة الثورة. بدا السادات لنا كأنه العضو «المركون» أو «الاحتياطي»، خصوصاً أنه لم يتول منصباً مؤثراً طوال عصر عبد الناصر، لذلك لم أتصور أبداً أن يكون هو الخليفة، ولمّا حدث ذلك بالفعل اعتبرت المسألة في غاية السخرية والسخف».

عبد اللطيف البغدادي، كمال الدين حسين، زكريا محي الدين، عبد الحكيم عامر

من اللحظة الأولى لاختياره ليكون المرشح لرئاسة الجمهورية خلفاً لعبد الناصر لم يكن ثمة وجه للمقارنة بين عبد الناصر والسادات، يتذكر محفوظ تلك اللحظة ويقول: «بدت الفروق بينهما هائلة، ذلك على عكس الوضع بالنسبة إلى سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس».

تحول نظرة محفوظ للسادات

لكن استهتار نجيب محفوظ بشخصية أنورالسادات لم يطل أكثر من سبعة أشهر، وبعدها صار مقتنعاً بأن الرجل «داهية»، يقول: «ظلت فكرتي عن السادات سيئة، واقتناعي بأنه غير كفء لتولي المسؤولية بعد عبد الناصر ثابتاً، حتى اكتشفت مدى دهائه وحنكته في أحداث 15 مايو سنة 1971،[5] حيث استطاع أن يتخلص من «عمالقة» أشداء، كان يراهم حجر عثرة في طريقه، ولأول مرة أشعر في حديثه وبيانه الذي ألقاه آنذاك بأنه أثَّر في نفسي، بعدما كان يثير فينا السخرية والاستهانة به، وبدا أشبه بالشخص المستضعف في أفلامنا السينمائية القديمة، والذي يفاجئ الناس بأفعال لم يتوقعوها منه».

جزء من بيان الرئيس أنور السادات إلى الأمة في 15 مايو 1971

أيد محفوظ الرئيس «السادات»، فيما أقدم عليه من أفعال آنذاك، مثل: هدم السجن الحربي وحرق الملفات الأمنية وتصفية «مراكز القوى» التي كان يرتبط مع بعض أفرادها بصداقة، واقتنع بكل ما قاله السادات عنهم من أنهم السبب المباشر في الأزمة التي مرت بها مصر، وأنهم أساس الخوف والرعب الذي عاش فيه الناس سنوات طويلة، يقول: «رغم أنني لم أتعرض لأذى من مراكز القوى هذه بصورة مباشرة، فإنني كنت مع أي خطوة في سبيل الحرية والديمقراطية».

يفسر البعض هذا التغيير في نظرة محفوظ إلى الرئيس الجديد بعلاقة محمد حسنين هيكل، الذي كان مؤيداً للسادات في هذه الأثناء، بأدباء جريدة «الأهرام» أمثال «توفيق الحكيم»، و«نجيب محفوظ»، و«يوسف إدريس» وغيرهم.

توفيق الحكيم، محمد حسنين هيكل، يوسف إدريس

وسرعان ما وجد هؤلاء الكتاب والأدباء أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع أنور السادات، جرت وقائعها بعد إصدارهم بياناً يرفض استمرار حالة «اللاسلم واللاحرب» وتأثيراتها السلبية على كل من الجبهتين، جبهة القتال بطول قناة السويس مع العدو الذي يحتل سيناء، والجبهة الداخلية التي بدأت تفقد الأمل في تحرير الأرض المحتلة.

(يتبع)

هوامش المقال:

[1] تعتبر ثورة 1935 حلقة وصل بين ثورة 1919 وبين ثورة 1952 وما بين الثورتين حدثت مجموعة من الانقلابات الدستورية، ويعتبر عام 1935من الأعوام الفاصلة في تاريخ مصر المعاصر، ويعتبر بحق التأسيس الثاني للحركة الوطنية المصرية، بعد ثورة 1919، ففي نوفمبر هذا العام كانت الثورة التي تفجرت في القاهرة وانتقلت إلى الأقاليم والمحافظات المختلفة من الإسكندرية حتى أسوان، ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي كان يترأسها آنذاك «محمد توفيق نسيم باشا»، حين تحالفت مجموعات من التيارات والأحزاب المختلفة، وكان المحرك الرئيسي لها شباب الأمة وخاصة طلابها وكانت تستهدف إعادة العمل بدستور سنة 1923 الذي ألغاه «إسماعيل صدقي» وأصدر دستور 1930 بدلًا منه، يمنح الملك سلطات كبيرة، حيث يحق له تعيين وعزل الحكومات، وهو ما اعتبر تقليصاً من سلطات الشعب لصالح الملك، وقوبل هذا الدستور من أول يوم بعد إصداره بحالة تذمر وغضب شعبي لم يهدأ، استمر طيلة خمس سنوات تبدلت فيه وزارات تم تعيينها بأمر الملك، فهو مَن يحق له ذلك وفقًا للدستور الذي منحه كافة السلطات.

وأجبرت تلك الانتفاضة الملك «فؤاد» على إلغاء دستور سنة 1930، وإعادة العمل بدستور سنة 1923، وإقالة وزارة «محمد توفيق نسيم»، وإسناد الوزارة إلى الزعيم «مصطفى باشا النحاس»، وهو الانتصار الذي لم يكن ليتحقق إلا بسواعد ذلك الجيل الذي تربى على ذكرى 1919 وكبر ودخل الجامعة ثم بدأ يعمل بالسياسة، ولذلك سميت «ثورة الجيل».

[2] في مقال له بعنوان «ثروت أباظة … وجريرة السبعينيات» منشور ضمن صفحات كتابه المعنون «شخصيات لها تاريخ»، صفحة 193 وما بعدها، الطبعة الثانية الصادرة عن دار رياض الريس للكتب والنشر.

[3] «إنها أحسن ما كتب عن القرية في الأدب العربي» هكذا تحدث الدكتور «طه حسين» عن رواية «هارب من الأيام» لثروت أباظة، وكان طه حسين يحب ثروت كثيراً ويقرأ جميع رواياته، وكان عندما يتأخر عن زيارته يقابله بهذين البيتين:

إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ذنب فصبر جميل

وإن كنت تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل

أما عن علاقة «ثروت» مع «نجيب محفوظ»، فتقول زوجته أنه يرفع سماعة تليفونه يوميا في الرابعة مساء ليحادثه، وكان «ثروت» يعتبره رائدا لفن الرواية، وكان «نجيب محفوظ» يقول له دوما «لو أن عشرة قراء يقرءون لي مثلك، بكل هذا الوعي، لاكتفيت بهم»!

[4] شخصية «أحمد عاكف»، بطل رواية «خان الخليلي»، حقيقية، وقابله «نجيب محفوظ» بالفعل، وكان موظفًا. اسم الشخصية الحقيقية «محجوب» حيث كان يظن نفسه على معرفة بكل الأمور، لكنه على عكس ذلك تماماً، ويقول «نجيب محفوظ» إنه قرأ الرواية ولم يتعرف على نفسه لأن لديه سيرة مزيفة عن نفسه.

[5] هذه هي ثورة «أنور السادات» الأولى بعد سبعة أشهر من خلافته للرئيس «جمال عبد الناصر»، وهي الثورة التي أطاح فيها وتخلص من كل الذين جاءوا به في موقع الرئيس في 14 أكتوبر 1970، ولم يكن قد مضي غير بضعة أشهر، وبالتحديد في 14 مايو سنة 1971، واتخذ السادات من هذا التاريخ مناسبة للاحتفال السنوي بانتصاره على من أسماهم «مراكز القوى»، واعتبره بداية لمرحلة جديدة، أطلق عليها في البداية اسم «حركة التصحيح»، ثم ركبته هواية اطلاق الثورات فارتفع بمستواها من «حركة تصحيح» إلى «ثورة التصحيح» ثم رفعها من مجرد ثورة قامت لتصحيح مسار «ثورة 23 يوليو» إلى ثورة مستقلة سماها «ثورة 15 مايو».

وصار يوم 15 مايو عيداً، ودخل ضمن قائمة الإجازات السنوية، وظل «السادات» طوال عشر سنوات يحتفل بثورته، ويحتفل معه إعلامه وأبواقه الصحفية، ونُشرت مئات المقالات، وصدرت عشرات الكتب، ونُوقش العديد من الرسائل الجامعية، وأنتجب الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، وتأسست صحف ومدن ومحطات مترو ومدارس ومستشفيات ودور نشر تحمل اسم «مايو»، وظهر في السينما المصرية، ما يمكن تسميته «سينما 15 مايو»، وتم انتاج حوالي 12 فيلما، منها «امرأة من زجاج»، و«الكرنك»، و«طائر الليل الحزين»، وكانت كل قصص «أفلام مايو» تدور عادة حول أحد «مراكز القوى» الذي يسيء استغلال نفوذه ويتجبر على الناس بسلطته، فيعتقل المناضلين السياسيين، أو يعتدي على الأموال العامة، ثم تدركه قبل نهاية الفيلم «ثورة التصحيح»، فتقوده إلى السجن ليلقى جزاء إهداره لحقوق المواطنين وعدوانه على حريات الشعب.

ورغم أن «ثورة مايو» هي الثورة الأم بالنسبة للسادات إلا أنها ماتت بالسكتة الدماغية لحظة وفاته، وذهبت معه إلى مقابر التاريخ، ولم يعد لها ذكر، ولم يعد يُسمع عنها شيء، بعد أن كانت منتشرة في المناهج الدراسية وتتصدر نشرات الأخبار.