تولى حسني مبارك -الذى خلع بثورة شعبية توفى بعدها بتسع سنوات- حكم مصر فى لحظة شديدة التوتر، حيث لقي سلفه الرئيس الراحل أنور السادات مصرعه على أيدي جماعات إرهابية ذات مرجعية دينية، وعلى مرأى مسمع من العالم، خلال عرض عسكري، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، وكان عدد كبير من رموز العمل السياسي والفكري يقبعون فى السجون على خلفية أزمة سبتمبر الشهيرة، التي كانت تجليا للتوتر والصدام بين المثقفين والسادات الذي لم يُخفِ يوماً عدم ارتياحه لهم، وكان يصفهم دوما «بالأفندية الأراذل».

بداية مبشرة

قرر مبارك فى أول عهده إطلاق سراح كل المعتقلين، بل واستقبلهم فى قصر الرئاسة، وخرج المثقفون بطاقة تفاؤل كبيرة تجاه الرئيس الجديد. وأعلن مبارك حرصه على حرية الفكر والإبداع، ودعمه للثقافة، وظل لسنوات طويلة حريصا على افتتاح معرض القاهرة للكتاب، والالتقاء بالمثقفين والفنانين، وإدارة حوار مفتوح معهم.

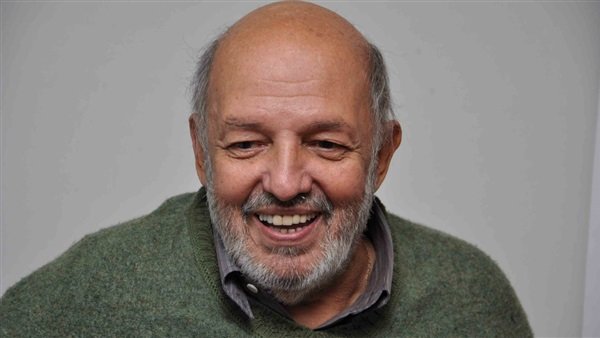

محمد حسني مبارك

كما حرص على المشاركة فى الاحتفالات الفنية التى كانت تقام فى مختلف المناسبات الوطنية والدينية، وبادر بالاهتمام بعلاج عدد من رموز الثقافة والفن خارج وداخل مصر على نفقة الدولة.

كل تلك الخطوات كانت تُبشِر بخير، وتشير إلى الرغبة في استعادة ما فقدته الدولة المصرية في سنوات السبعينيات، وإلى توفر إرادة سياسية لذلك، وتميز عقد الثمانينيات بعدة سمات من أهمها الاهتمام بالإنتاج الدرامي، وازدهرت الدراما المصرية التي دخلت كل منزل عربي، لتغزو قلوب وعقول الأشقاء العرب من المحيط إلى الخليج. وكان عصرا ذهبيا للدارما كما أكد الجميع. لتجىء التسعينات فتشهد إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي التى انطلقت عام 1997، لتعد بمزيد من توهج الدراما المصرية.

مدينة الإنتاج الإعلامي

أما على صعيد السينما فقد شهد عصر مبارك ظهور ما سُمي بسينما المقاولات لكنها أيضا شهدت ظهور «السينما الجديدة»، وهى موجة سينمائية قدمت أسماء من بينها عاطف الطيب وخيري بشارة ومحمد خان وداود عبد السيد ورافت الميهي وانضم إليهم رضوان الكاشف وغيرهم؛ ليعيدوا للسينما وجهها الذى أساءت له سينما المقاولات.

المخرج محمد خان

وامتلكت هذه الموجة السينمائية الواعدة قدرة على الجمع بين واقعية صلاح أبو سيف وسحرية يوسف شاهين، وشكلت ما اُطلق عليه «الواقعيه الجديدة»، وامتلك مبدعوها رؤى اجتماعية واضحة، وتناولوا قضايا وتفاصيل حياة المقهورين والمستضعفين الذي شهد عصر مبارك تزايدا كبيرا لهم، حيث انتشرت حياة العشوائيات والمهمشين وتفاقمت مشكلاتهم وتعددت جرائم الفقر الناتجة عن حياة غير آدمية، وقد عبر عنها مخرجو السينما من هذا الجيل الذى كان معظمه من أبناء الحركة الطلابية النضرة والمشتعلة فى السبعينيات.

المخرج يوسف شاهين

هذا الجيل جاء إلى السينما من مدخل القضايا الوطنية، التنوير، والأحلام الكبرى؛ فحاول صنع ما يحلم به، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه؛ فبعضهم مثل عاطف الطيب واجه حروباً ضارية؛ مثل تلك الحملة الشرسة التى انطلقت ضده ورفيقه نور الشريف عقب فيلم «ناجي العلي» 1992، والذى يحكى تجربة رسام الكاركاتير الفلسطيني الشهير.

ومن قبل ذلك كانت معركته مع فيلم «البرئ» عام 1986 – وكان الفيلم قد واجه اعتراضات رقابية، وشاهده وزراء الداخلية والدفاع والثقافة في عام 1986، وطالبوا بحذف عدد من مشاهده وتغيير نهايته. تم عرض الفيلم كاملا وبدون تقطيع ورقابة في أبريل 2005 في مهرجان السينما القومي تكريماً للفنان أحمد زكي بعد رحيله – وكانت معظم أعمال عاطف الطيب مصدراً لقلق نظام مبارك.

تراجع شامل

حاول مبارك استعادة علاقات مصر الرسمية بالدول العربية، وفك العزلة بعد معاهدة كامب ديفيد، ونجح في ذلك حتى عادت الجامعة العربية إلى مكانها بالقاهرة بعد سنوات من الانتقال إلى تونس.

ومع بدايات التسعينيات كنا على موعد مع أزمة عربية حادة، وهي غزو العراق للكويت، حيث انحازت مصر إلى الكويت، وانخرطت الأبواق الإعلامية والفنية فى دعم الموقف الرسمي المصري، وتم إنتاج أعمال «أغنيات وأوبريتات ودراما» لهذا الغرض.

وبدأت مرحلة من التراشق الإعلامي بين الأطراف العربية، وكانت الآلة الإعلامية المصرية ما تزال متماسكة رغم التحديات، إلا أن منافذ أخرى للإتصال بدأت تتكون، وكان على مصر أن تنقذ قدراتها بمزيد من التطوير والمهنية، ومواجهة التحديات، وفى أول نوفمبر 1996 بثت قناة الجزيرة القطرية أولى إشاراتها للعالم، وكان هذا هو التحدي الأكبر للإعلام المصري الذي انطلق قوياً رائداً.

فشلت مصر في عهد مبارك فى تقديم آلة إعلامية ودعائية تمثلها وتعبر عن مواقفها أمام زحف إعلامي يخترق حدود الوطن، ويصوغ وجدان مصر التى صاغت العقل العربي لعقود طويلة، فزحف المفكرون والساسة المصريون إلى فضائيات أكثر انتشاراً وتأثيراً، وربما أكثر انفتاحاً وقبولاً، لانتقاداتهم بينما ينغلق الفضاء المصري يوماً بعد يوم.

وتتبدل المواقف وتتعقد علاقة نظام مبارك بالمثقفين عبر اختبارات متتالية، وصدامات صغيرة، لكنها تصنع تراكماً، ويسعى النظام إلى تقديم أدواته وأصواته وكتابه، فيظهر إبراهيم نافع وسمير رجب، ويتراجع هيكل وأحمد بهاء الدين وسلامة أحمد سلامة. ويشدو سمير الإسكندراني ومحمد ثروت وسوزان عطية، ويغيب علي الحجار ومحمد منير إلى حد كبير عن الإعلام الرسمي، ويتم التصنيف على أسس تخلو من مستوى وقيمة المُنتَج الفني أو الفكري؛ فكل نظام يسعى لصناعة رموزه وها هي رموز نظام مبارك.

ويشهد التعليم تراجعاً عاماً بعد عام، وتسيطر على العملية التعليمية معايير التعليم الخاص والاستثمار فى هذا القطاع الحيوي، ليبدأ ظهور الجامعات الخاصة الربحية في النصف الثاني من التسعينيات.

ويتراجع دور المؤسسة الدينية الرسمية لحساب شيوخ النفط وخطباء الفكر الوهابي، خاصة فى قرى مصر، وتتنامى ظاهرة «شيوخ الكاسيت» الذين كانوا يحاصرون المصريين فى الشوارع ووسائل المواصلات.

وبعد الدكتور مصطفى محمود يظهر زغلول النجار ووجدي غنيم وغيرهما، ويصبحون أشد تاثيراً وأكثر جاذبية، فى الوقت الذي نجحت فيه جماعات الإسلام السياسي فى استغلال قصور ونقاط ضعف رجل الدين الأزهري ورموز المؤسسة الدينية الذين فقدوا كثيرا من مصداقيتهم، وتم تشويههم بفعل تأثير شيوخ التطرف الذين سُمح لهم باعتلاء منابر آلاف المساجد فى طول مصر وعرضها كما طال هذا التشويه كل رموز التنوير والثقافة الوطنية بدرجات مختلفة بدءا من التهكم والسخرية و انتهاء بالتكفير.

وشهدت مصر موجة حادة من التراجع فى الحريات العامة وحرية الفكر، وتبقى حادثة «تكفير» الدكتور نصر حامد أبو زيد وصدور حكم قضائي بتفرقته عن زوجته الدكتورة ابتهال يونس لا لشيء سوى للاختلاف حول اجتهاده، تبقى تلك الواقعة حدثاً صادماً، و زلزالاً فى المجتمع المصري، وأصاب صورة مصر المتسامحة المستنيرة فى مقتل.

ويتجلى نفوذ النموذج الخليجي في الخطاب الديني بشكل واضح، ذلك النموذج الذى بدت ملامحه منذ نهاية السبعينيات، ويتوارى دور مصر العربي فى مجالات عدة بسبب الجمود وغياب الرؤية، إضافة إلى عوامل المنافسة الإقليمية التى لم تكن قائمة من قبل.

ويحاول مبارك توثيق علاقته بالفن والثقافة من جهة، وفتح الأفق أمام جماعات ترفض الفن أساساً من جهة أخرى، لكنها لعبة السياسة «بالقطعة» التى يغيب عنها المشروع المتكامل، فتتعامل مع الأمور الرئيسية بالتجزئة، ووفقاً للظرف الراهن. ومثلا يحاول فاروق حسني وزير ثقافة مبارك زيادة الدعم المخصص للعمل الثقافي -وهو مؤشر جيد- لكن يتم في نفس الوقت استبعاد أى صوت معارض لمبارك من خريطة الثقافة المصرية.

فاروق حسني

شهدت فترة مبارك التى امتدت 30 عاماً فى الحكم بما يعادل أكثر من فترتي حكم عبد الناصر والسادات معاً، انكساراَ فى تأثير مصر ونفوذها الإقليمي خاصة العربي، ورغم أن عودة علاقات مصر الرسمية بالأشقاء عقب فترة العزلة مثّل خطوة إيجابية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً خاصة مع اتخاذ الإدارة المصرية مواقف أضرت إلى حد كبير باستقلالية القرار المصري، وتشتد الأزمة الأقتصادية الطاحنة التى شهدتها معظم سنوات حكم مبارك من عام لآخر، خاصة مع غياب التوزيع العادل للثروة، مما دفع ملايين المصريين إلى حمل حقائبهم للسفر إلى دول عربية؛ بحثاً عن حياة أفضل، ورغم إدراك الآخرين للقيمة الحضارية لشعب مصر، لكن مستجدات الواقع المرير حوَّلت كثيرين من المصريين إلى أجراء، يستسلمون لعلاقات عمل شديدة القسوة والجور، ويبقون عرضة لأي خلاف سياسي قد ينشأ بين حاكم عربي ونظام مبارك.

ولم يكن هذا الأمر قاصراً على العمالة المصرية من الحرفيين، بل امتد إلى المهنيين كالأطباء والمعلمين والمهندسين وغيرهم. كما أن تلك الحقبة من عمر مصر شهدت هجمات عنيفة، بل ودموية، ضد المثقفين، وبدأنا نحصد فى تسعينيات القرن العشرين ما زرعه الإسلام السياسي فى التربة المصرية، فقد شهد هذا العقد عنفا ضد المفكرين وأصحاب الرأي المخالف لرأي تلك الجماعات الظلامية.

شيوع الخطاب المتطرف

فى 8يوليو 1992 لقى الدكتور فرج فودة مصرعه فى حادث اغتيال دموي ليسقط بعد خمسة أشهر فقط من مناظرته الشهيرة بمعرض القاهرة للكتاب، والتي كانت طرفاها كل من فودة والدكتور محمد أحمد خلف الله من ناحية، والشيخ محمد الغزالى والمستشار مأمون الهضيبى – مرشد جماعة الإخوان المسلمون- من ناحية أخرى، وبعد اغتيال فودة.

بادر الشيخ «الدكتور محمد الغزالي» بالتوجه للنيابة طوعاً ودونما استدعاء، في محاولة لتبرئة للقتلة، وإعلان فتوى شرعية بجواز قتل «فودة» وقال نصاَ «إنهم قتلوا شخصًا مباح الدم ومرتدًّا، وهو مستحق للقتل، وقد أسقطوا الإثم الشرعي عن كاهل الأمة، وتجاوزهم الوحيد هو الافتئات على الحاكم، ولا توجد عقوبة فى الإسلام للافتئات على الحاكم، إن بقاء المرتد فى المجتمع يكون بمثابة جرثومة تنفث سمومها بحض الناس على ترك الإسلام، فيجب على الحاكم أن يقتله، وإن لم يفعل يكون ذلك من واجب آحاد الناس».

الدكتور محمد الغزالي

ولم تمر ثلاثة اعوام حتى قام أحد هؤلاء بمحاولة ذبح نجيب محفوظ فى أكتوبر 1995 ونجا محفوظ بصعوبة، وكشفت تحقيقات النيابة أن «محمد ناجى محمد مصطفى» أحد المتهمين فى محاولة إغتيال أديب «نوبل» لم يقرأ لمحفوظ حرفا فى حياته لكنه قيل له انه «كافر»!

تلك الأجواء القاتمة امتدت إلى السينما بالطبع، حيث دخل المخرج الراحل يوسف شاهين فى دائرة التكفير بعد فيلمه «المهاجر» – سبتمبر 1994- وطالب الأزهر بمنع عرض الفيلم تجسيده لشخصية سيدنا يوسف على حد زعم رجال الأزهر، وخاض صناع الفيلم وخلفهم كل قوى الإستنارة معركة حادة لإنقاذ الفيلم من المصادرة، وكشفت تلك المعركة عن عمق الأزمة التى يحياها العقل المصرى، ونفوذ قوى الظلام التى تسربت إلى كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الدينية تحت سمع وبصر الدولة التى دخلت فى مواءمات وتفاهمات سياسية مع أطراف من جماعات الإسلام السياسى.

وتمثل تلك الحقبة التي حفلت بتفشي الإرهاب الذى ملأ جنبات الوطن المرحلة الأشد خطراً على الثقافة الوطنية فقد جاءتها الضربات باسم الدين، ونجحت الدعاية المضادة فى خلق مناخ عدائي لدى البعض تجاه الفن والإبداع و قامت الدولة باعادة طبع وتوزيع مؤلفات الرعيل الأول من التنويريين أمثال سلامة موسى وفرح أنطون وقاسم أمين وطه حسين وغيرهم في رد فعل متأخر وأطلقت عليها «التنوير» و«المواجهة».

قاسم أمين

وفي السنوات الأخيرة من حكم مبارك بدا الوضع أكثر سوءا وتحولت الثقافة الوطنية إلى عبء فى نظر عدد من رموز الحكم واتسعت الفجوة بين المثقفين وبين صناع القرار وتوقفت الآلة الوطنية عن انتاج ثقافة تليق بتراث مصر وإرثها الفكرى وبقي الأمر عند حد الإجتهادات الفردية التى تقوم بها بعض المؤسسات التابعة للدولة أو الخاصة التى ظهرت بقوة وشكلت ثورة الاتصالات التى شهدها العالم أحد عوامل كشف التراجع وضعف الخطاب الرسمى.