حلت الذكرى ال٦٨ ل23 يوليو ومعها حلت ال”خناقة” المعتادة!

فمنذ سنوات ليست بالقليلة ظهرت موجة جديدة وجدت في مواقع التواصل الاجتماعي متنفساً لها وفي الجيل الجديد جمهوراً مفضلاً ٫

وهذه الموجه او قل “الموضه” لا ترى فيما حدث في 23 يوليو عام ١٩٥٢ سوى “إنقلابا” وبداية لما أسموه ب”حكم العسكر” الذي أنهى ، وفقا لأصحاب هذا الرأي، عصر “الديمقراطية” الملكية الذهبي.

وهنا أود التوقف عند ما هو (حقيقي) في هذه الأطروحة وما هو (وهم ) من خلال وٍقائع التاريخ الموثق لا اكثر ولا اقل .

الوهم الأول :

هو القول بأن مصر قبل عام 1952 كانت تعيش “وضعا ديمقراطيا” وهو أشبه بالقول إن أفغانستان اليوم هي بلد مستقل!! هذا الوهم يقصر الديمقراطية على معناها الشكلي دون الاجتماعي، على وجود الأحزاب والبرلمان وان جاء على حساب التوزيع العادل للثروة الذي يضمن المشاركة الشعبية الحقة.

لقد عاشت مصر تجربتها “الديمقراطية” المزعومة في ظل احتلال أجنبي اعطى لذاته منذ العام 1882 الحق في التدخل في الشأن الداخلي المصري بما في ذلك عزل وتولية الحكومات وفقا لارادة الاحتلال لا إرادة الشعب المصري.

وهو ما كان بالفعل، فمنذ ذلك التاريخ وحتى عام 1952 لم تأت وزارة واحدة إلى سدة السلطة إلا بموافقة المحتلين وممثلهم المسمى ( المندوب السامي) ووصل التدخل الى حد عزل الحاكم نفسه كما حدث مع الخديوي عباس حلمي الثاني والاتيان بغيره ممن يرضى عنه الاحتلال (السلطان حسين كامل ) وينطبق هذا ايضاً وزارة سعد زغلول الاولى نفسها عام 1924 ، بل تدخل الاحتلال بقوة السلاح لفرض حكومة بعينها في ٤فبراير 1942 حين أجبر السفير البريطاني مايلز لامبسون “الملك” فاروق الذي كان يصفه في مذكراته بال”ولد” على الإتيان بوزارة برئاسة مصطفى النحاس باشا ، الأمر الذي دفع خصما سياسياً للنحاس مثل أحمد ماهر باشا للقول بأنها هذه الوزارة جاءت على “أسنة الرماح الانجليزية”.

وفي ظل “ديمقراطية” الاحتلال والباشوات ، تم إفراز وضع اجتماعي تركزت فيه السلطة والثروة في يد قلة محدودة لا تتجاوز النصف في المائة من السكان، كانت الأحزاب السبع التي عرفتها تلك الفترة لا تعبر في واقع الأمر إلا عن فئة اجتماعية بعينها هي فئة كبار ملاك الأراضي الزراعية، في حين كان أكثر من نصف الشعب المصري يعاني -بالمعنى الحرفي للكلمة- من الحفاء!

الامر الذي اضطر الملك (الخليع ) الى إطلاق ما اسماه “مشروع الصندل” الذي وزع من خلاله على الفلاحين فردتي صندل لمدارة حفائهم وهو المشهد الذي التقطته عدسات إحدى المجلات الاجنبيه مما سبب حرجاً بالغاً ل”مولانا”.

مشروع الصندل

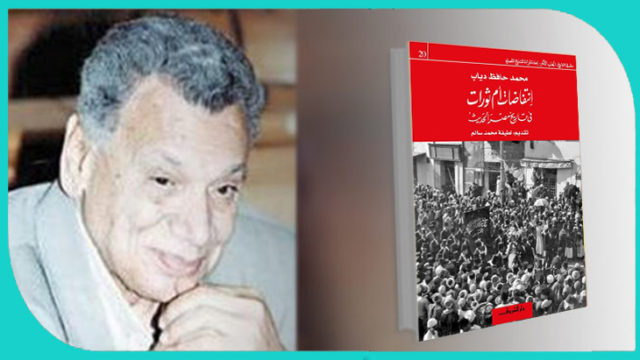

ويلخص الاكاديمي اليساري الراحل د . محمد حافظ دياب وهو من نقاد ٢٣ يوليو وليس من انصارها ديمقراطية ماقبل ثورة يوليو في كتابه الهام ( انتفاضات ام ثورات )ص ١٩٧ تجربة الديمقراطية قبل ١٩٥٢

د . محمد حافظ دياب

في التالي :- ثمة شك في ان هذه التجربة كانت ناجحة: لعجزها عن حسم قضايا الاستقلال الوطني وعن التخلص من التبعية للخارج وعجزها عن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية اوتحقيق العدالة الاجتماعية ويؤكد ذلك ان دستور ١٩٢٣ لم يستمر تطبيقه خلال ال ٣٠ سنة من صدوره الا عشر سنوات متقطعة وتسعة من المجالس النيابية العشرة تم حلها قبل انتهاء مدتها الدستورية وان الوفد حزب الاغلبية لم يحكم الا ٦ سنوات فقط من اصل ٣٠ سنةثلاث منها بامر الانجليز (١٩٤٢-١٩٤٤) بعد انذار ٤ فبراير المشهور المشار اليه من قبل والذي وجهوه للملك فاروق .

الوهم الثاني :

===========

هو القول بأن “الازمة بدأت مع وصول العسكريين الى السلطة عام 1952”

بداية، لا بد من الوقوف عند لفظ العسكريين الذي يطلقه البعض بشكل معمم وخاطئ من وجهة نظري، كما لو كان كافة العسكريين كتلة صماء تنطبق عليها نفس القوانين، فهل من الممكن مساواة ديجول بفرانكو ،أو شافيز ببينوشيه ، أو سوكارنو مع سوهارتو تحت مسمى ان كلهم عسكريين؟

الاهم من ذلك هو افتراض ان كلمة “عسكري” تنفي بالضرورة عما حدث في يوليو صفة الثورة، وهو ما يضع حدثا محوريا من تاريخنا مثل الثورة العرابية عام ١٨٨١ موضع تساؤل ، فهل نلغيه من صفحات التاريخ تحت مسمى إن الطليعة التي قادته كانت من العسكريين؟

الوهم الثالث :

===============

هو القول بأن ما حدث في يوليو عام 1952 كان انقلاباً عسكرياً

وهو قول يهدر في واقع الأمر نضال الملايين من المصريين (مدنيين وعسكريين على السواء).

بداية ينبغي هنا التذكير أن أول من استخدم وصف [ثورة ] لتوصيف ما حدث في ذلك العام لم يكن رجلاً عسكريا ولم يكن حتى ممن قاموا بما كان يسمى حتى تلك اللحظه “الحركة المباركة” بل كان كاتبا واكاديمياً مصرياً اعتبر قائدا للثقافة المصرية هو الدكتور طه حسين والذي ثمن في مقال له إن ما حدث في مصر هو {ثورة حقيقية}.

الدكتور طه حسين

كان يمكن ليوليو أن تقف عند حدود الانقلاب لو أنها اكتفت بما أنجزته في 26 يوليو 1952 وهو إزاحة رأس السلطة ، لكنها تجاوزت ذلك الى هدم النظام القديم من خلال تفكيك قاعدته الاجتماعية التي استند إليها ، وهو ما بدأ بعد شهرين فقط من الثورة مع قانون الإصلاح الزراعي الذي مكن الفلاح المصري المعدم لأول مرة من الارض التي رواها لسنوات بعرق جبينه في حين كان حصادها يذهب اما لباشا اقطاعي او “خواجة” مستغل.

وكرست يوليو نفسها كثورة حقه حين غيرت من وضع مصر من مجرد مستعمرة بريطانية تحكم بأمر المندوب السامي إلى قاعدة لكافة حركات النضال الثوري ضد الاستعمار في العالم اجمع ، الى بلد يدعم اكثر من عشرين ثورة وحركة تحرر وطني مختلفة، الأمر الذي عبر عنه ثائر اميركا اللاتينية الابرز تشي جيفارا حين قال لقائد الثورة المصرية “لقد كان انتصارك في معركة السويس بمثابة الهام و حلم لنا ونحن نقاتل في جبال السيرا مايسترا في كوبا”.

الوهم الرابع :

===============

هو القول بأن ثورة “25 يناير قامت لإنهاء ما بدأ في يوليو ١٩٥٢”

ثورة 25 يناير

وهو قول يفترض انقطاعاً لم يحدث قط في تاريخ مصر، حيث ان الثورات في تاريخ المحروسة حلقة متصلة ممتدة لا انقطاع بينها.

25 يناير هي الحلقة الأخيرة في مسلسل متصل منذ ثورة القاهرة في 1805 وتولية محمد علي بإرادة الشعب المصري ثم الثورة العرابية ثم ثورة 1919 التي جاءت لتثأر من هزيمة سابقتها ثم يوليو 1952 التي جاءت لتحقق ما لم تحققه قيادة ثورة 1919 : الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية.

يناير ليست بمعزل عن يوليو، بل لا ابالغ ان قلت انها ابنتها الشرعية.

ما كان ليناير أن تكون لولا الجيل الذي أنتجته يوليو، الجيل الذي تصدى لسياسات الانفتاح في السبعينات وكان أول من صرخ في وجه نظام مبارك “كفاية” وأسس الحركة التي حملت هذا الاسم وسلم الراية لجيل يناير بعد أن زرع في داخله بذرة الثورة.