مع بداية القرن العشرين شهد الأدب العربي صوراً ومراحل ثرية ومتنوعة من فن الرواية، فالجيل المؤسس لفن السرد العربي والذي بدأ بالدكتور ” محمد حسين هيكل ” في روايته ” زينب ” والتي تحدث فيها عن قصة حب مصرية حدثت وقائعها في الريف المصري خلال السنوات الأولى من القرن الماضي، وضع بذلك العمل اللبنة الأولى في هذا العالم الجديد من الإبداع العربي الذي كان مجاله الأساسي قبل الدكتور ” هيكل ” هو ” فن الشعر ” وعددا محدودا من الروايات التمثيلية والمسرحية بدأت في الثُلث الأخير من القرن التاسع عشر .

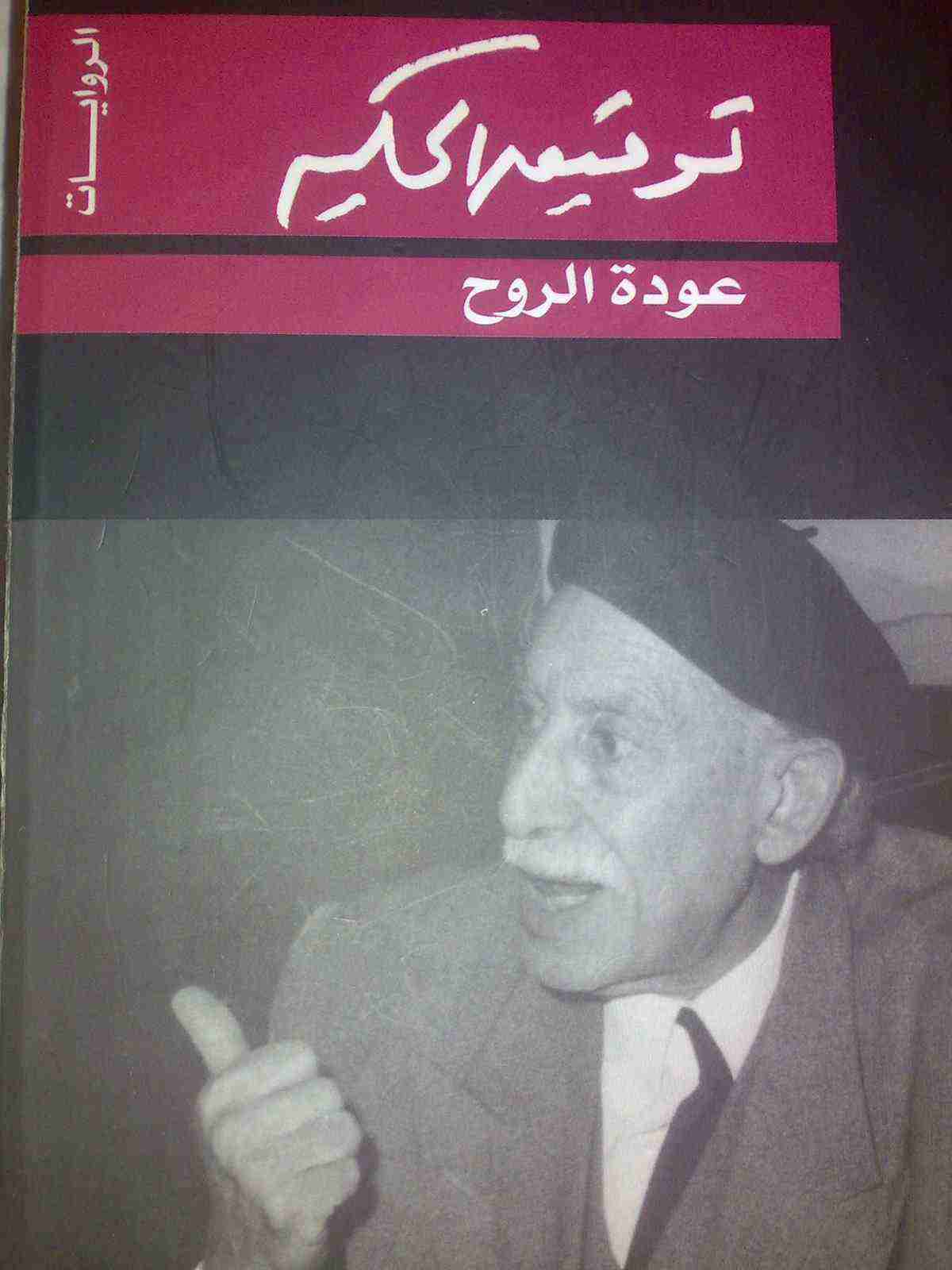

ثم تأتي رواية ” عودة الروح ” رائعة ” توفيق الحكيم ” والتي تناول فيها انعكاسات الثورة المصرية عام ١٩١٩ عَلى أسرة مصرية، بكل أفرادها وأجيالها ، فتبدو الصورة الروائية مُطابقة تماماً لما يحدث في أنحاء الوطن من طلب الحرية والتمرد على سلطة المُحتل البريطاني، مما يجعلها أول عمل روائي مصري وعربي قام على أُسس فنية وعلمية وحديثة لهذا الفن من الإبداع، بالإضافة إلى المعنى السياسي الذي استخلصه الأستاذ ” الحكيم ” من روايته البديعة، وأقام عليه تلك الرواية، وهو قانون الإستقلال الوطني الذي لخصه في عبارة واحدة وهي، أن يكون ” الكل في واحد ” على نحو ما قامت الحضارة الفرعونية وحتى زماننا الحديث والراهن، فالتمسك به يعني نهضة مصر ، وبدونه يضيع الوطن .

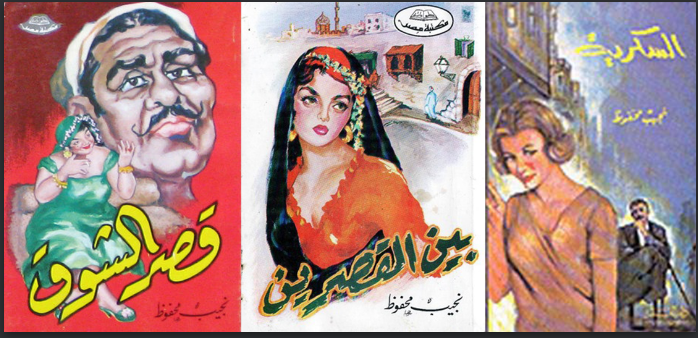

ومع نجيب محفوظ ، تأتي المرحلة الثالثة في تاريخ الرواية المصرية، فمع قيصر الرواية العربية عرفنا التأريخ الإجتماعي والسياسي، كما جاءت في صفحات الثلاثية ” بين القصرين وقصر الشوق والسكرية ” ثم تأتي الرواية ذات البعد السياسي الذي جسد أزمة نظام قديم ينبغي أن يزول، على نحو ما تحدثت وقائع ” القاهرة الجديدة” أو “القاهرة ٣٠” وشقيقتيها ” خان الخليلي وبداية ونهاية”، ثم نجد أنفسنا مع ” السّمان والخريف ” أمام صدام فكري وثقافي وسياسي بين نظام قديم سقط في يوليو ١٩٥٢، ونظام جديد وُلدّ في نفس اللحظة، ليواجه قوى سياسية قديمة ومُحتل يريد أن يستعيد نفوذه الغابر بالعدوان الثلاثي عام ٥٦، ليضع بطل الرواية ” عيسى الدباغ ” الوفدي القديم أمام محنة الاختيار بين الانتماء للوطن أو الارتماء في أحضان قوى الاحتلال لاستعادة المجد الزائل والساقط!

وفي مطلع عقد الستينيات من القرن الماضي، يفاجئنا نجيب محفوظ بروايته الفلسفية المُذهلة ” أولاد حارتنا ” ،ويأتي في ركابها ومن بين أعطافها روائعه “اللص والكلاب والحرام والشّحّاذْ وتحت المظلة وعنبر لولو والحرافيش”

في ظل إبداعات هذا الجيل المُؤسس، والذي ضم أسماء كبيرة مثل يحيي حقي ويوسف إدريس ومحمد عبدالحليم عبدالله وعبدالحميد جودة السحار وغيرهم، جاء جيل السيتينيات من القرن الماضي، ليواصل مسيرة الإبداع، وان كان برؤية مُختلفة وتناول جديد في شكل البناء الروائي والقضايا التي يُعالجها.

غالبية أسماء هذا الجيل هم ممن عاصروا معارك الثورة المصرية الوطنية والاجتماعية بعد ١٩٥٢، ولذلك جاءت أعمال غالبيتهم بصورة أو بأخرى كانعكاس لهذا العالم الجديد بكل تعقيداته ومشاكله، فمنهم من لجأ الى الرمز مُقتفياً نهج أساتذته على نحو ما جاءت رواية ” الزيني بركات لجمال الغيطاني، أو الواقعية المباشرة بمثل ما جسدتها غالبية أعمال إبراهيم أصلان ويوسف القعيد وعبدالحكيم قاسم ومحمد خليل قاسم، فيما جاءت أعمال ” بهاء طاهر ” لتجمع بين أكثر من اُسلوب ونهج ومدرسة أدبية، ولا ينافسه في التنوع والإبداع من أقرانه من هذا الجيل سوى ” جمال الغيطاني “!

في عام ١٩٧٢دخل ” بهاء طاهر” المُذيع في البرنامج الثاني في الإذاعة المصرية ومُخرج الدراما والمُترجم إلى عالم الأدب، ونشر أول مجموعة قصصية له بعنوان ” الخطوبة “، وجاء بعدها عدد من الأعمال الإبداعية المتنوعة مابين القصة القصيرة والرواية والترجمة والنقد الأدبي والتأريخ الثقافي إيذاناً بميلاد أديب واعد وواثق الخُطى، أعمال مثل شرق النخيل وخالتي صفية والدير وبالأمس حّلمتٌ بك وقالت ضُحَى نقطة نور وواحة الغروب وغيرها، فضلاً عن ترجمته البديعة لرواية ” الخيميائي ” للأديب البرازيلى الكبير ” باولو كويلو ” ، ثم إضافته للمكتبة العربية دراسته الشيقة والعميقة: أولاد رفاعة.. “دراسات في الثقافة والحريّة “

من يقرأ للأستاذ ” بهاء طاهر ” يُدرك من أول وهلة أنه أمام شخص رائع الإنسانية، بتواضعه الكبير وزُهدهُ في الشهرة والمال، قبل أن يكون أديباً صاحب مبدأ ورسالة ومسؤولية وانتماء، فهو لا يكتب شيئاً إلاّ اذا أراد أن يقول شيئاً جديداً أو رؤية جديدة أو عمل ذا قيمة أدبية وانسانية، فقد وصف الدكتور ” علي الراعي ” ناقدنا الأدبي الكبير رواية ” قالت ضُحَى” بأنها “أصدق محاولة لتضمين التراث المصري القديم في الأدب الحديث”، كما وصف ” خالتي صفية والدير ” بأنها ” رسالة حب عظيمة للحياة والناس والوطن “..

عبقرية ” بهاء طاهر ” في روايته ” خالتي صفية والدير ” أنه اختار مسرح أحداثها قرى الصعيد في مصر العليا ليُبرهن لو قوة الرابطة الإنسانية التي تقوم وشائجها المتينة والراسخة بين أبناء الوطن الواحد، وبصرف النظر عن اختلاف الدين، وتراث عتيق وعنيف، في مجتمع فقير ومُغلق ومُتخلف !!!

” الحُبْ في المنفى” هي واحدة من أهم روايات جيل الستينيات، بل وأنضجها ، فقد توافرت لها كل عوامل التفوق والإمتياز، إذ جاءت بعد سلسلة من المجموعات القصصية والروايات المتنوعة في الشكل والمضمون للمؤلف، فضلاً عن معالجتها لقضايا ذات طابع ” إنساني وعالمي ” شمل مسرحاً كبيراً تتعدد أماكنه ما بين الشرق الأوسط من ناحية، وقلب إوروبا حيث چنيف والنمسا، فضلاً عن شيلي في أمريكا الجنوبية، وعلى مدى زمني طال إلو نحو عقد ونّيفْ من الزمان، وامتدت وقائعه بما حدث في مصر عام ١٩٧١، وما وقع في شيلي عام ١٩٧٣، وانتهاء بالاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ٨٢، واحتلال أول عاصمة عربية!

” الحب في المنفى ” هي رواية يمكن وصفها بأنها “كاملة الأوصاف” على الصعيد الإبداعي والفني، غير أنني، ومن معرفة غير مُباشرة بالأستاذ ” بهاء طاهر ” حيث رافق أستاذي ” محمد عروق ” المدير التاريخي لإذاعة ” صوت العرب ” في زمن الرئيس جمال عبدالناصر في العمل الإعلامي والسياسي لسنوات طوال، ولذلك اعتبر تلك الرواية فيها من السيرة الذاتية الكثير والمثير من الوقائع، فقد نقل لي الأستاذ ” عروق “، رحمه الله، الكثير من الأحداث التاريخية والسياسية التي عاشها وعاصرها مع ” بهاء طاهر ” بل وشاركا معاً في الكثير من أحداثها!

رحم الله أستاذي ” محمد عروق ” وبارك الله في عمر الأستاذ ” بهاء طاهر ” وأمتعنا بالمزيد من إبداعاته المتنوعة والثرية في عالم الإبداع.

إن أوجه الإبداع في رواية ” الحب في المنفى” تتعدد!

ففي القلب منها قصة حُب شخصية جمعت بين بطل الرواية وفتاة من بلد أوروبي تحمل من القيم والثقافة ماهو مُختلف مع الراوي، فهو ابن حضارة الشرق وأزمات الشرق،أشخاصاً وحكومات، وهي ابنة الحضارة الغربية، التي تختلف كل الاختلاف عما يحمله الراوي من قيم وثقافات، فهي المُغتربة في وطن أوروبي من بلد أوروبي مُجاور، وهي الفتاة الوحيدة لأسرة ثرية مكونة من أب هو رجل قانون وأم لا نعرف عن أخبارها سوى المرض!

أما الوافد من الشرق فهو الحامل لمشكلات سياسية وإنسانية وعائلية، لا تمثل تطابقاً مع حياة فتاته ” مرجريت شيفر ” ولكنها مشكلات عائلية في كل الأحوال وإن أخذت أسماء مختلفة وأبطالاً جد مختلفين، فهو أب لأسرة مكونة من زوجة وولد وفتاة، ابن في المرحلة الجامعية وفتاة في سنوات الصبا، غير أنهم يعيشون بعيداً عن أب وجد نفسه خارج وطنه لأسباب سياسية، فيما وجدت ” مرجريت ” نفسها ومستقبلها في بلد أوروبي لا يختلف كثيراً فكراً وثقافة وحضارة عن وطنها!

اذن هناك مشكلة تجمع بين الراوي، وهو بطل الرواية، وتلك الفتاة التي أحبها وأخلص لها الحب، ومنحها ومنحته كل المشاعر الإنسانية التي تجمع ما بين رجل وامرأة، رغم أن عمرها لا يزيد عن نصف عمره!

هو لقاء ما بين خريف تتساقط أوراقه، وربيع تتفتح أزهاره!